编者按:肺动脉纤维肌性结构发育不良临床上罕见,且难以诊断。该文系阜外医院病理科阮英茆教授总结发表在中华病理学杂志(1998,27:396-397)上的2例病例报告,尸检证实均为肺动脉纤维肌性结构发育不良,实为难得,特此引用原文。

例1

患者,女,46岁。因慢性咳嗽、气短7年,活动后心悸、气短,口唇发绀伴双下肢水肿,反复发作4年,先后住过4家医院。在院外诊断为慢性肺心病,不除外结缔组织病,于1989年4月21日入院。

查体:T 36.7℃,BP 120/80mmHg,R 28次/min。口唇发绀,HR 102次/min,P2>A2,心前区未闻及杂音,有时出现室性奔马律。两肺呼吸音清,肝脏未触及,双下肢凹陷性水肿。

X线胸片:双侧肺血管纹理分布不均匀,肺动脉段凸出,右心室扩大,主动脉结正常。诊断:肺动脉高压,考虑为肺栓塞或原发性肺动脉高压。心电图显示右心室肥厚、Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST-T段改变。超声心动图显示:右心负荷增加,肺动脉高压。核素肺通气灌注扫描显示:通气大致正常,双侧肺血流受损。右心导管检查:无心内分流,肺动脉压95/40(61)mmHg,全肺血管阻力1545.1dyn·s/cm5, SaO2 87.5%。经抗心衰、控制感染及对症治疗无效,因循环呼吸衰竭死亡。

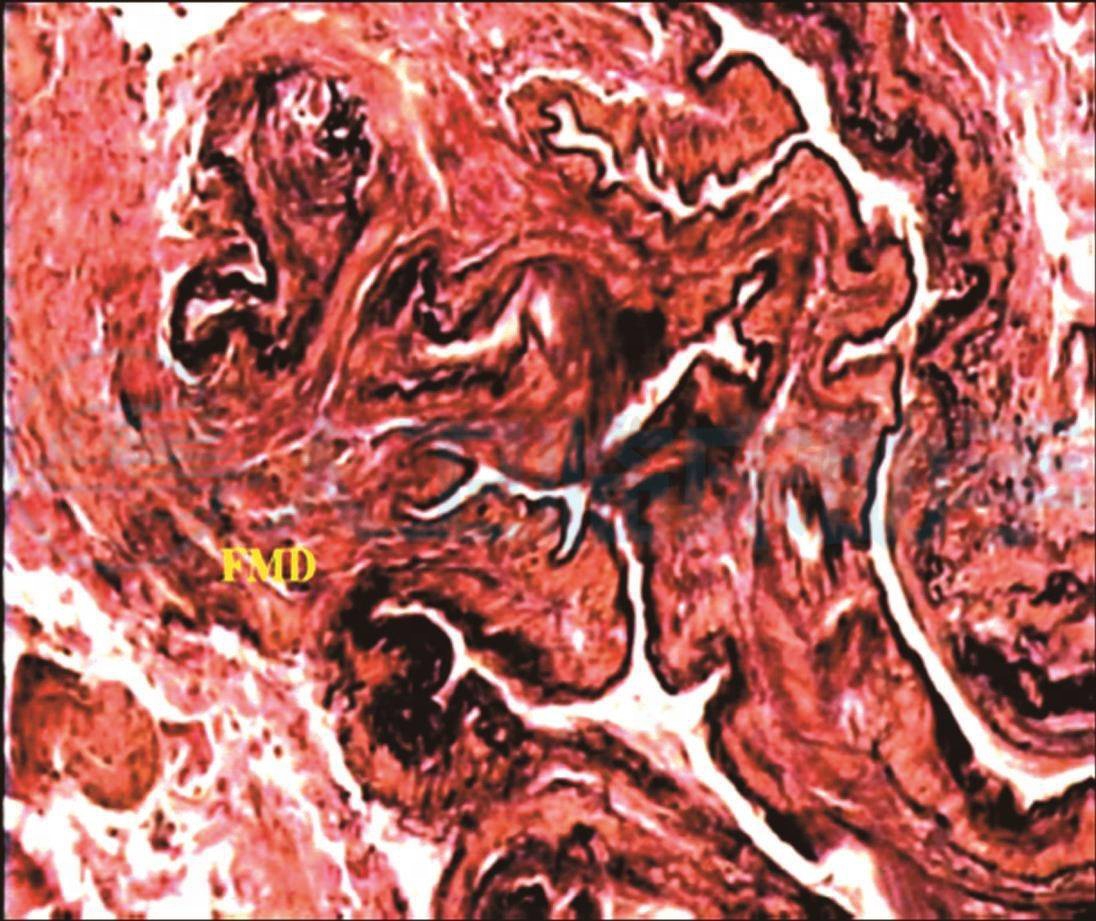

临床最后诊断:1.肺动脉高压,肺心病,右心室增大,心功能Ⅲ级;2.慢性支气管炎。病理检查:死后床旁用鼻息肉钳行前胸穿刺取两侧上、下肺叶组织7块(每块约1.5cm×0.5cm×0.8cm)及右心室心肌3块,立即用10%中性甲醛溶液常规固定。石蜡制片,HE染色、弹力+胶原染色(ET+VG),显微镜观察。组织学检查发现,肺肌型动脉中层普遍增厚,肌型动脉数目增多,有连续几个相邻排成线圈状。有的肌型动脉中层平滑肌细胞不匀称性明显增厚,连同内膜层呈乳头状突向管腔,或在管腔内迂曲,使管腔呈裂隙状。细小肌型动脉内有少数纤维素血栓或偏心性纤维化。未见丛状病变及血管炎,支气管、肺组织无明显病损,右心室前壁心肌明显肥大,心肌间质纤维化,散在灶性心肌肌浆凝集性坏死(图1)。病理诊断:肺动脉纤维肌性结构不良,肺小动脉中层肥厚及新旧血栓形成,导致严重肺动脉高压性病理改变(右心室心肌肥大,纤维化及灶性坏死)。

例2

患者,女,30岁。活动后胸闷、气短4年,因气短加重伴下肢水肿于1995年3月10日入院。患者于4年前首次妊娠时出现胸闷、气短,产后加重,当地曾诊断为“产后心肌病”。

查体:T 36.8℃,BP 110/80mmHg,R 18次/min。口唇青紫,心界向双侧扩大。两肺呼吸音清,HR 88次/min,心律齐,P2亢进,胸骨右缘第4肋间可听到3/6级收缩期吹风样杂音,肝大,右肋下2.5cm。

心电图显示右心室肥厚,Ⅱ、Ⅲ、aVF、V1~6导联ST-T段改变。X线肺血管造影显示:右心扩大,肺动脉段凸出,广泛肺血管阻塞性病变,疑肺动脉多支栓塞。右心导管检查:肺动脉压120/42(70)mmHg,SaO2 79.4%。核素肺通气灌注扫描显示:双下肺呈肺栓塞改变。CT提示肺血管狭窄及扩张均存在。超声心动图提示重度肺动脉高压。经住院进行抗血凝、强心、利尿等治疗无效死亡。

图1 ET+VG,高倍放大×450:肌型动脉中层平滑肌细胞不匀称性明显增厚,连同内膜层呈乳头状突向管腔,或在管腔内迂曲呈S形,使管腔呈裂隙状

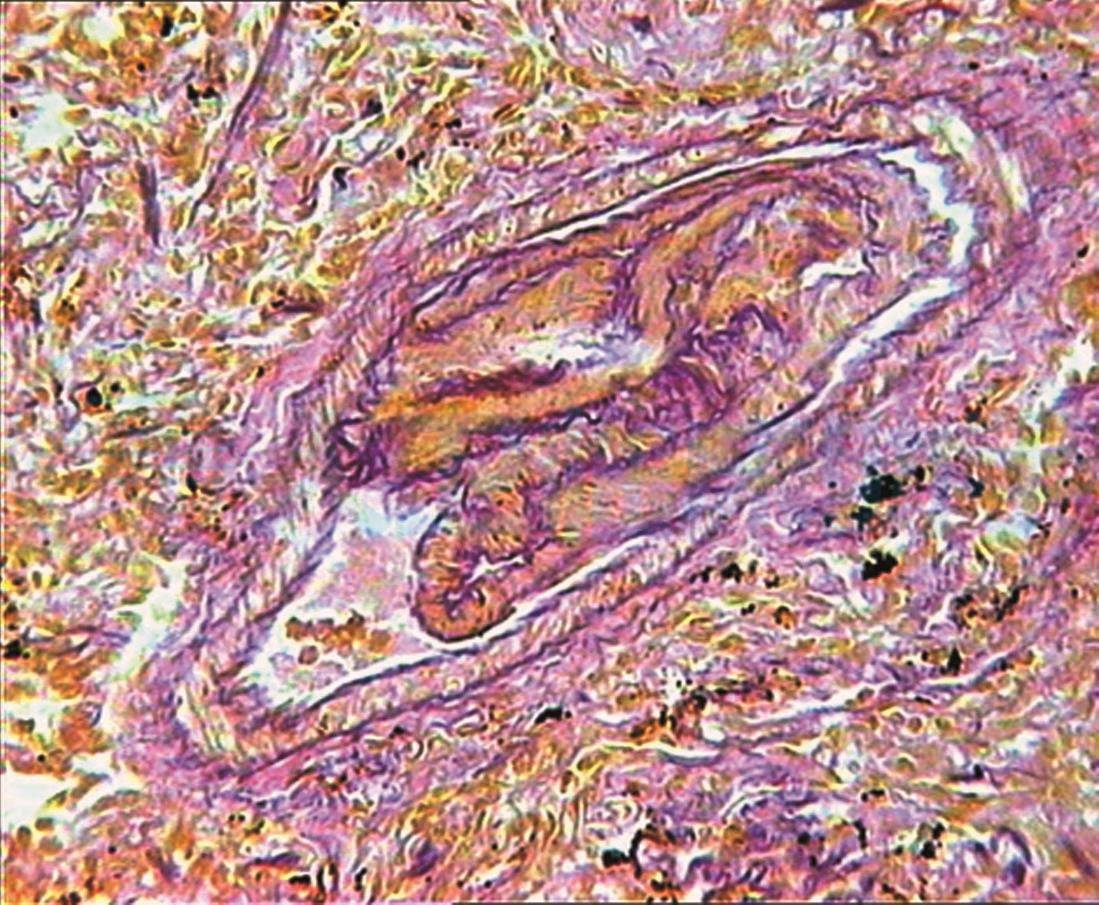

临床最后诊断:肺血管炎,多发肺动脉栓塞,重度肺动脉高压,慢性肺心病,三尖瓣关闭不全,心功能Ⅲ级。病理检查:死后床旁用鼻息肉钳行前胸穿刺取双侧上、下肺叶组织8块,固定、制片、染色同例1。镜下观察(图2):肺肌型动脉有类似例1的表现,有的肺小动脉腔内有平滑肌束及弹力纤维条状分隔,该动脉壁一侧肌性增厚,另一侧变薄似静脉,未见丛状病变及坏死性血管炎。在肺肌型动脉狭窄支邻近有肺间质轻度纤维化。

病理诊断:同例1。

图2 ET+VG,高倍放大×225:肺小动脉腔内有平滑肌束及弹力纤维条状分隔,该动脉壁一侧肌性增厚,另一侧变薄似静脉