脉络膜的肿瘤可分为恶性和良性两大类,其中恶性肿瘤常见为脉络膜黑色素瘤和脉络膜转移瘤;良性肿瘤常见为脉络膜血管瘤、脉络膜痣、脉络膜骨瘤;而脉络膜的黑色素细胞瘤、神经源性肿瘤以及肌源性肿瘤则很少见。我们在临床工作中发现1例脉络膜肿瘤患者,此类脉络膜肿瘤很罕见,现将此病例报告如下。

图1 患者女性,37岁,B超示左眼视网膜脱离伴有脉络膜占位性病变

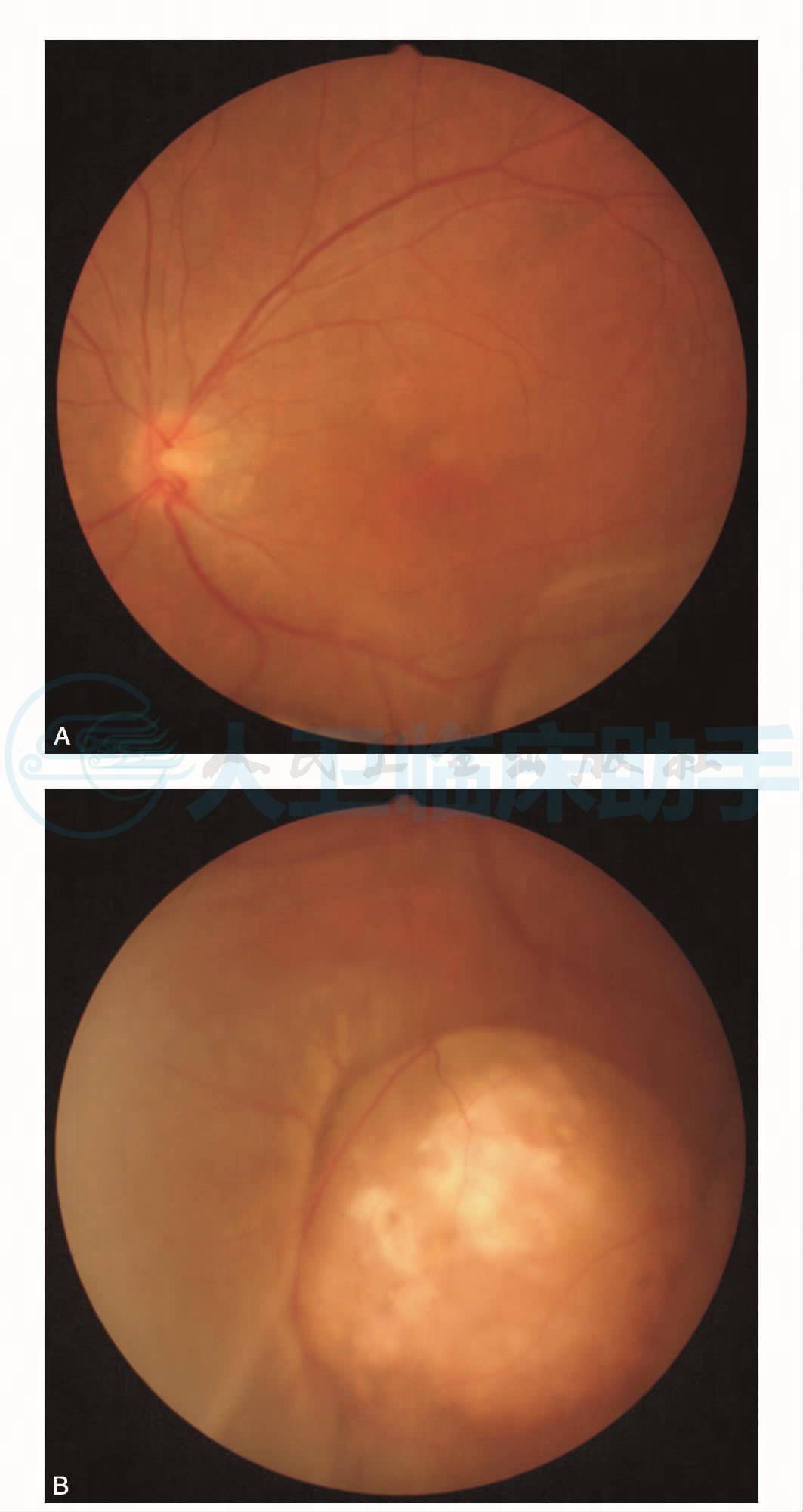

患者女性,37岁,于2010年12月23日因“左眼部被脚踩伤后出现左眼前黑影飘动1周”,到当地医院就诊,诊断为:“左眼渗出性视网膜脱离”,B超显示:左眼视网膜脱离,视网膜下出血,未予特殊治疗。半年后在当地复查B超显示:左眼视网膜脱离,左眼球内占位性病变(图1)。1个月前患者觉左眼症状无好转,于2011年7月28日来院眼科就诊。既往20年前查出乙肝表面抗原阳性,否认糖尿病、高血压病史,无手术外伤史,否认肺病史。28岁顺产一子,母乳喂养。眼部检查:视力:右眼0.3,矫正0.9,左眼光感;眼压:右眼14mmHg,左眼10mmHg;双眼眼前节未见异常,右眼底未见异常,左眼视盘上方可见少许点状玻璃体混浊,其余玻璃体未见明显混浊,下方视网膜脱离(图2A),该区域中可见一脉络膜肿块,实性圆形隆起,边界清楚,无色素,黄白色,直径约3~4PD大小,肿块与其表面视网膜相贴,视网膜血管走行正常,未见出血和渗出(图2B)。

图2 左眼底彩色照相

脱离的上方边缘;B.下方视网膜脱离区内脉络膜肿块,无色素,黄白色,3~4PD大小

眼底荧光血管造影(FFA)显示:左眼动脉期可见视盘下方1.5PD大片低荧光(视网膜脱离),病灶区无荧光,动脉静脉充盈无明显迟缓,静脉期可见视网膜脱离的低荧光区内在距视盘2PD处可见一4PD×4PD大小的略高荧光病灶,随时间延长,该病灶荧光逐渐增强(图3A);晚期视盘下方病灶呈强荧光团,其周围荧光渗漏(图3B)。吲哚菁绿脉络膜血管造影(ICGA)显示:早期左眼视盘下方1. 5PD以下呈大片低荧光,病灶内无荧光,随着造影时间延长,逐渐出现4PD×4PD大小团状高荧光,该病灶荧光逐渐增强(图3C);晚期该高荧光病灶持续存在(图3D)。双眼眶磁共振成像(MRI)显示:左眼视网膜脱离,脉络膜肿块,T1WI(图4A)及T2WI(图4B)肿块均呈等信号,增强后肿块明显强化(图4C)。双乳腺超声显示:双乳腺增生。胸部CT显示:左下肺陈旧性病灶,余未见明显异常。诊断为“左眼脉络膜肿瘤(性质待定),左眼继发性视网膜脱离”。

图3 左眼荧光血管造影(A,B)和吲哚菁绿血管造影(C,D)检查

A.荧光血管造影静脉期,显示左眼视盘下方1. 5PD可见大片低荧光(视网膜脱离),低荧光区内距视盘2PD处可见一4PD×4PD大小的略高荧光病灶,随时间延长,该病灶荧光逐渐增强;B.荧光血管造影晚期,显示视盘下方病灶呈强荧光团,其周围荧光渗漏;C.吲哚菁绿血管造影早期,显示左眼视盘下方1. 5PD以下呈大片低荧光,其内逐渐出现4PD×4PD大小团状高荧光,该病灶荧光逐渐增强;D.吲哚菁绿血管造影晚期,显示视盘下方高荧光病灶持续存在

图4 双眼眶MRI示:左眼视网膜脱离,脉络膜肿块,T1WI(A)及T2WI (B)肿块均呈等信号,增强后肿块明显强化(C),呈快进慢出型

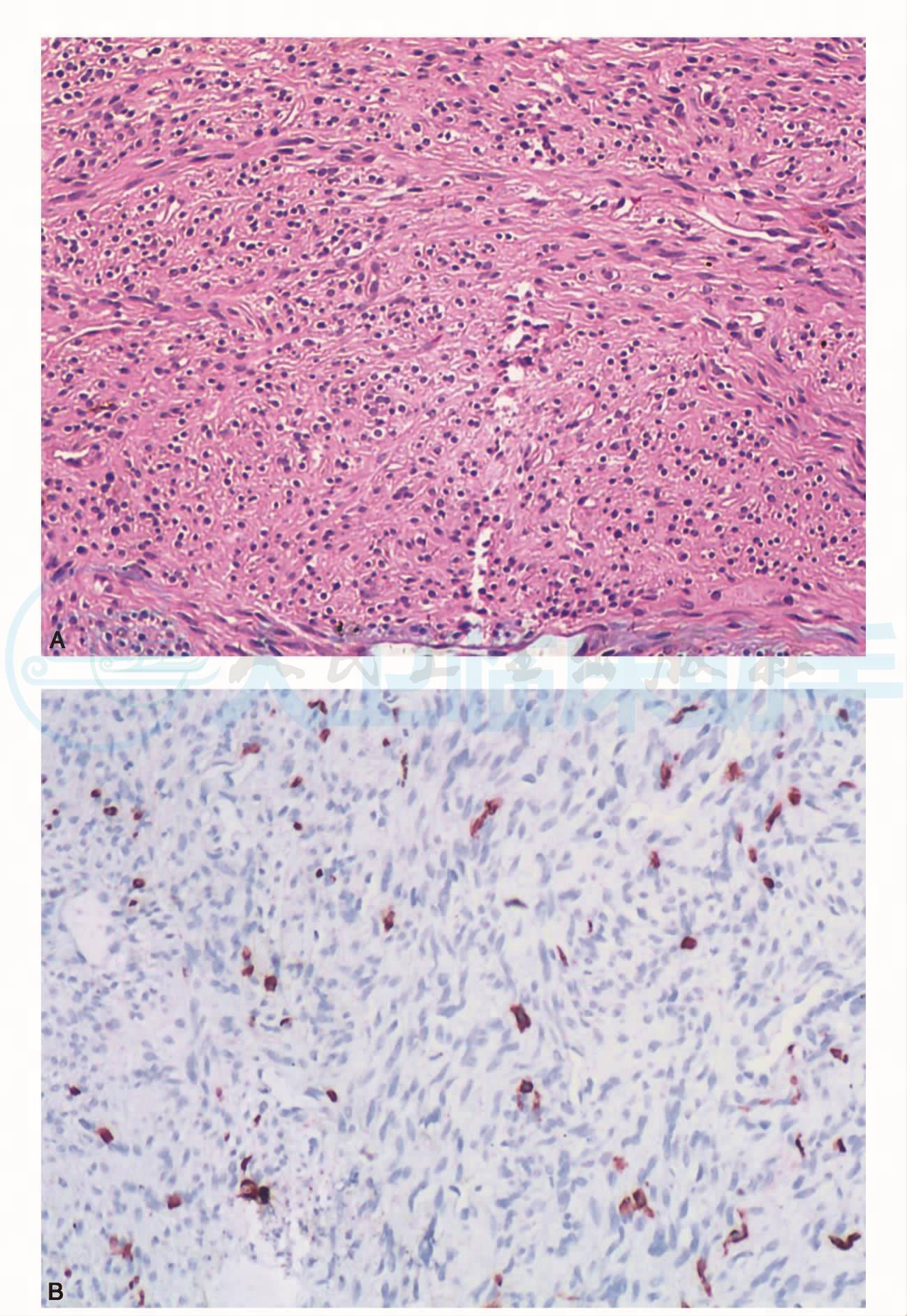

图5 肿瘤组织病理学检查

织HE染色,示梭形细胞,排列紧密(×100);B.免疫组织化学示S- 100呈强阳性(×100)

于2011年8月31日行左眼玻璃体切除术,瘤体周视网膜切开,电凝瘤体周脉络膜组织,完整切除瘤体,玻璃体腔硅油填充。肿瘤大小: 10mm×9mm×5mm,包膜完整,质地硬,切面呈灰白色。HE染色(图5A)显示:瘤体内部分为梭形细胞,境界不清,核长椭圆形,互相紧密平行排列呈栅栏状或不完全的漩涡状(Antoni A型);部分细胞排列成稀疏的网状结构,细胞间有较多的液体,常有小囊腔形成(Antoni B型)。免疫组织化学染色(图5B)示S- 100呈阳性。

术后第一天眼部检查:视力右眼0.3,矫正0.9,左眼眼前手动;眼压:右眼15mmHg,左眼19mmHg,左眼前房内少量积血,晶状体缺如,玻璃体腔硅油填充,视网膜平,下方视网膜脉络膜缺损,可见巩膜组织,周围可见出血。