急性视网膜坏死综合征(acute retinal necrosis syndrome,ARNS),又名桐泽型(Kirisawa)葡萄膜炎,1971年由日本学者首先报道,本病可发生于任何年龄,以成人多见,治疗困难,预后差。北京同仁医院2012年收治一例双眼ARNS伴发单眼视网膜脱离患者,行双眼手术治疗。现将其治疗体会总结如下。

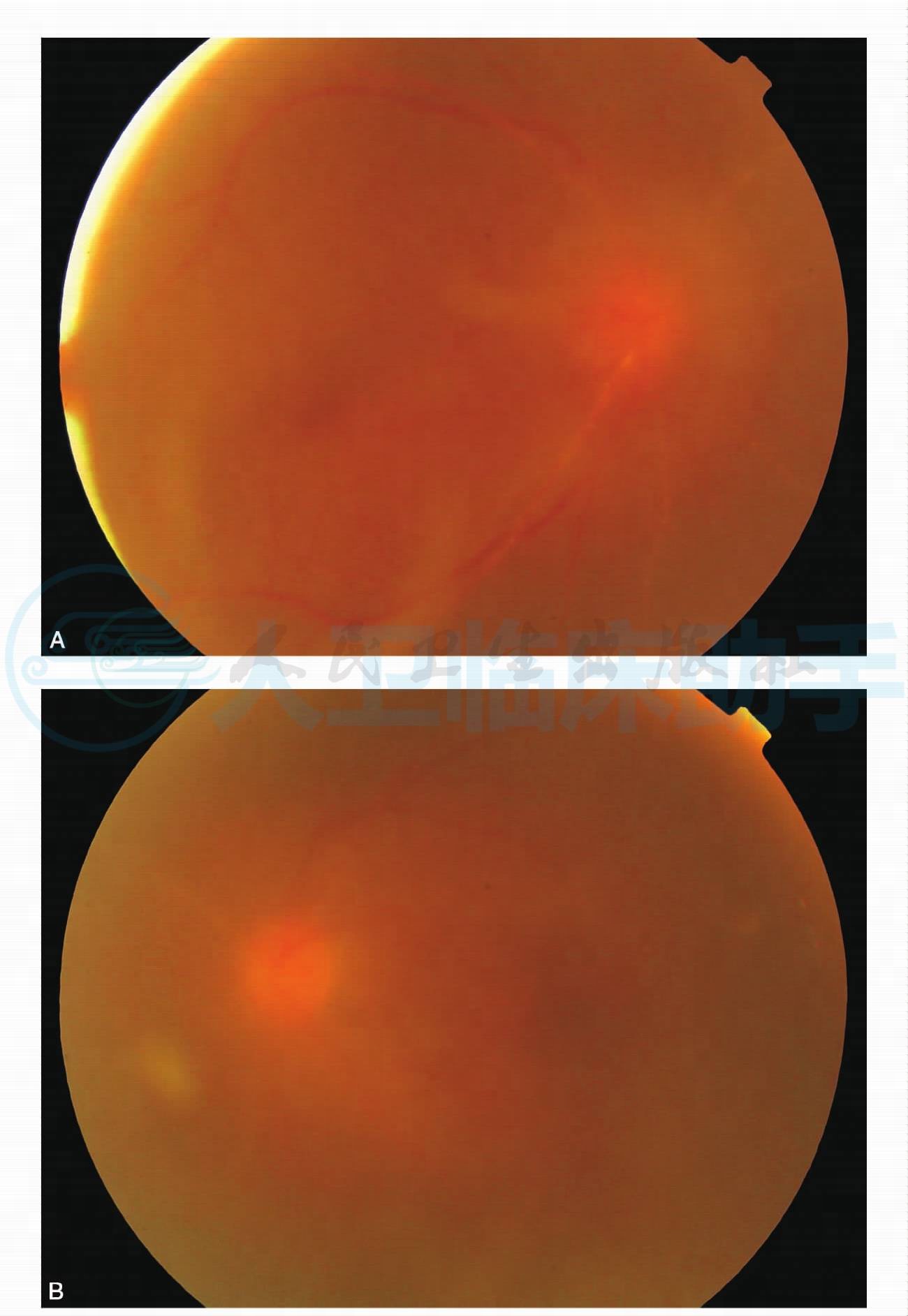

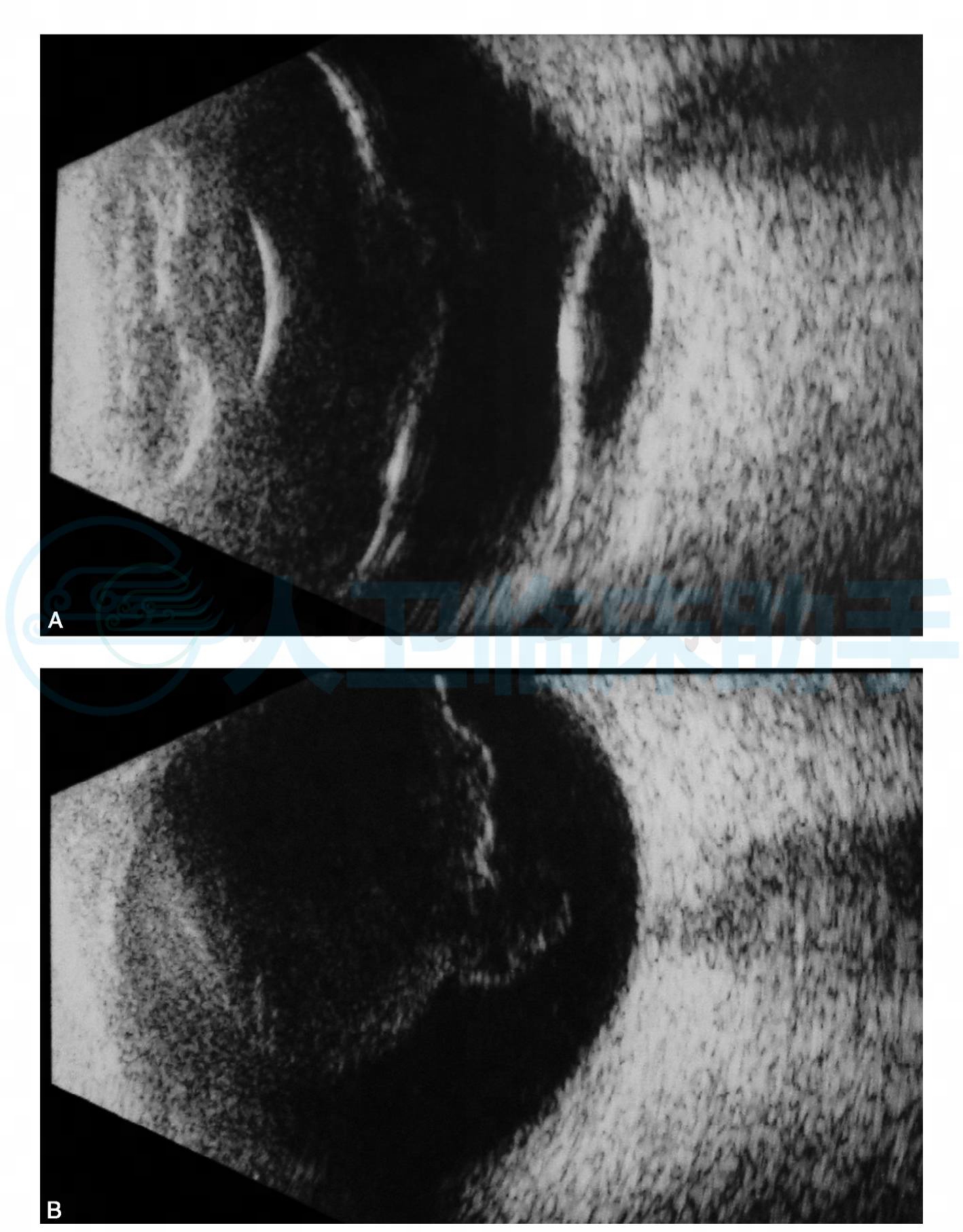

患者男性,50岁,2012年7月于感冒、劳累熬夜后出现右眼视力突然下降,眼前飘动黑影,2周后左眼出现相似症状,双眼眼前黑影遮挡、视力下降,自诉双眼视野逐渐缩小。于外院就诊,诊断为“双眼急性视网膜坏死”,给予输液治疗(具体不详),行双眼底激光治疗各两次,口服阿昔洛韦、泼尼松达两周以上,病情未见好转。于2012年9月18日来院就诊。查体:视力右眼0.02(4m光感),左眼0.2;眼压右眼13mmHg,左眼29mmHg;双角膜清,KP(+),双瞳孔圆,对光反应灵敏,双晶状体混浊(+);眼底检查,双眼玻璃体混浊(+ +~+ + +),后极结构模糊,朦胧见双眼广泛白线样血管,激光斑可见(图1),右眼视网膜脱离(图1A);B超示双眼玻璃体混浊、机化,右眼视网膜脱离(图2)。

于2012年9月20日行右眼玻璃体视网膜联合手术。经三通道入眼,23G玻切去除玻璃体混浊及增殖后见视网膜前广泛增殖,清除玻璃体前增殖后见眼底周边部散在激光斑,视网膜广泛坏死灶,呈蜂窝样孔,大血管呈白线样;后极部视网膜脱离僵硬短缩,不能复位。沿坏死灶边缘行360°切开松解牵拉,仅残存部分后极部视网膜。重水辅助下复位视网膜,行视网膜光凝,气液交换后注入硅油,维持眼压于20mmHg。

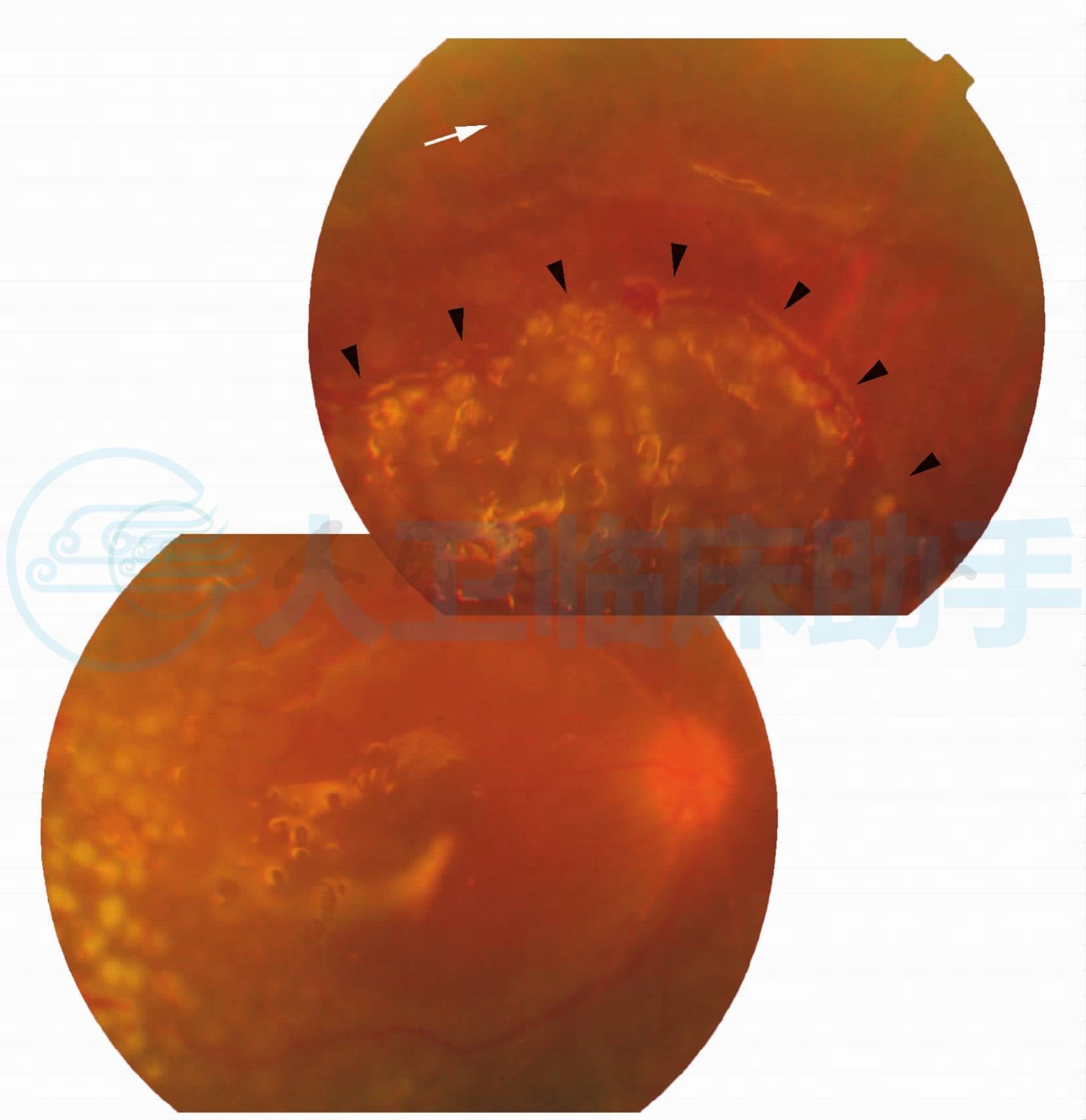

术后第一天,右眼视力眼前指数/15cm,眼压27mmHg,角膜欠清,KP(+ +),前房中深,Dyn(+),晶状体混浊同术前,眼底检查见硅油填充后极视网膜平,激光光凝斑清晰反应良好,外周坏死灶及原激光点可见。予右眼美多丽滴眼液点眼一天4次,妥布霉素地塞米松滴眼液点眼一天4次,布林佐胺滴眼液点眼一天2次,盐酸卡替洛尔滴眼液点眼一天2次,口服醋酸泼尼松片每日30mg、更昔洛韦胶囊1. 0g一天3次。术后第五天,右眼视力0. 04,眼压16mmHg,角膜清,KP(+),前房中深,Dyn(+),晶状体混浊同前,眼底检查残存后极部视网膜复位,光凝斑反应良好(图3)。继续行散瞳、抗炎、抗病毒治疗。

于2012年9月27日行左眼玻璃体视网膜联合手术。经三通道入眼,23G玻切清除玻璃体混浊及牵拉后,见周边视网膜广泛坏死灶及原激光斑,大血管呈白线样,在手术前原有光凝基础上眼内补光凝,完成除后极部视网膜之外的全视网膜光凝。

左眼术后第一天,左眼视力0.3,眼压18mmHg,角膜清,KP(+),前房中深,Dyn(+),晶状体混浊同术前,眼底检查后极视网膜平,激光斑清晰可见,反应良好。予双眼散瞳抗炎治疗、口服激素及抗病毒治疗同前。

图1 患者男性,50岁,手术前双眼底彩色照相,显示双眼玻璃体混浊,后极视网膜模糊不清,见视网膜大血管广泛白线样,右眼后极部视网膜脱离

A.右眼,视力0. 02;B.左眼,视力0. 2

图2 手术前B超检查

A.右眼玻璃体混浊,后极部视网膜脱离;B.左眼玻璃体混浊,玻璃体后脱离

图3 右眼玻璃体手术后第五天,视力0. 04,眼压16mmHg。硅油填充,后极视网膜平,黑色箭头示赤道后360°视网膜切开处残存的视网膜边缘,仅残留部分后极部视网膜,后极部视网膜复位,周围可见原光凝斑及残存的周边视网膜(白色箭头)

右眼术后第九天,左眼术后第二天,视力右眼0.04,左眼0.3,散瞳验光:右+7.00Ds + 1.00Dc×100°矫正视力0.3,左- 1.00Ds+0.75Dc×50°矫正视力0.5,双眼压正常,角膜清,KP(+),前房中深,Dyn(+),晶状体混浊同术前,眼底:右眼硅油填充,后极部视网膜复位,大血管呈白线状,光凝斑开始出现色素反应(图4A);左眼玻璃体轻度混浊,视网膜在位,激光光凝斑清晰可见(图4B)。

图4 右眼术后第九天,左眼术后第二天;视力右眼0. 04,矫正0. 3,左眼0. 3,矫正0. 5

A.右眼硅油填充,视盘色淡,后极部视网膜复位,视网膜大血管呈白线状,激光光凝斑开始出现色素反应;B.左眼玻璃体轻度混浊,视网膜在位,视网膜激光光凝斑清晰可见