淋巴瘤起源于淋巴结和淋巴组织,其发生大多与免疫应答过程中淋巴细胞增殖分化产生的某种免疫细胞恶变有关,是免疫系统的恶性肿瘤。肠病相关T细胞淋巴瘤是一种原发于肠道的可能来源于肠道上皮内T淋巴细胞的结外T细胞淋巴瘤。2001 年WHO淋巴组织肿瘤分型中将其定义为肠病型T细胞淋巴瘤(enteropathy-type intestinal T-cell lymphoma,ITCL)。此病最常发生在空肠、回肠,极少见于十二指肠、胃、结肠及消化道以外的部位,可呈节段性分布,表现为多灶性不规则溃疡。

患者男性,47岁,2010年1月以“糊状便3年,发热2个月”为主诉入院。

现病史:患者于2007年开始每日排糊状便约4次,无里急后重,无黏液脓血便,未系统诊治。入院前2个月无明显诱因出现发热,体温最高38.5℃,无咳嗽咳痰,无腹痛腹胀,仍每日排糊状便约4次,于当地医院应用多种抗生素抗感染治疗未见明显好转,为进一步诊治来我院。患者病来频发口腔溃疡,偶有双手远端指间关节疼痛。2个月来体重下降约5kg。

既往史:患者年轻时患有混合痔,每年于夏季出现肛周脓肿,2009年患左眼角膜溃疡。

体格检查:体温38.0℃,脉搏95次/分,呼吸18次/分,血压120/80mmHg。神志清楚。浅表淋巴结未触及肿大。双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音。心音有力,律齐,未闻及杂音。腹部平坦,腹软,脐下4横指处偶可触及横行硬块,局部无触痛,全腹无压痛,无反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未触及,肝区、脾区及双肾区无叩痛,移动性浊音阴性,肠鸣音4次/分。双下肢无水肿。

辅助检查:

血常规、尿常规、便常规、肝肾功能均正常;便细菌培养阴性。

ANA阳性;补体C3、C4,IgA、IgG均略高于正常;抗链球菌溶血素:119IU/ml,C-反应蛋白:77mg/L,类风湿因子:81IU/ml。

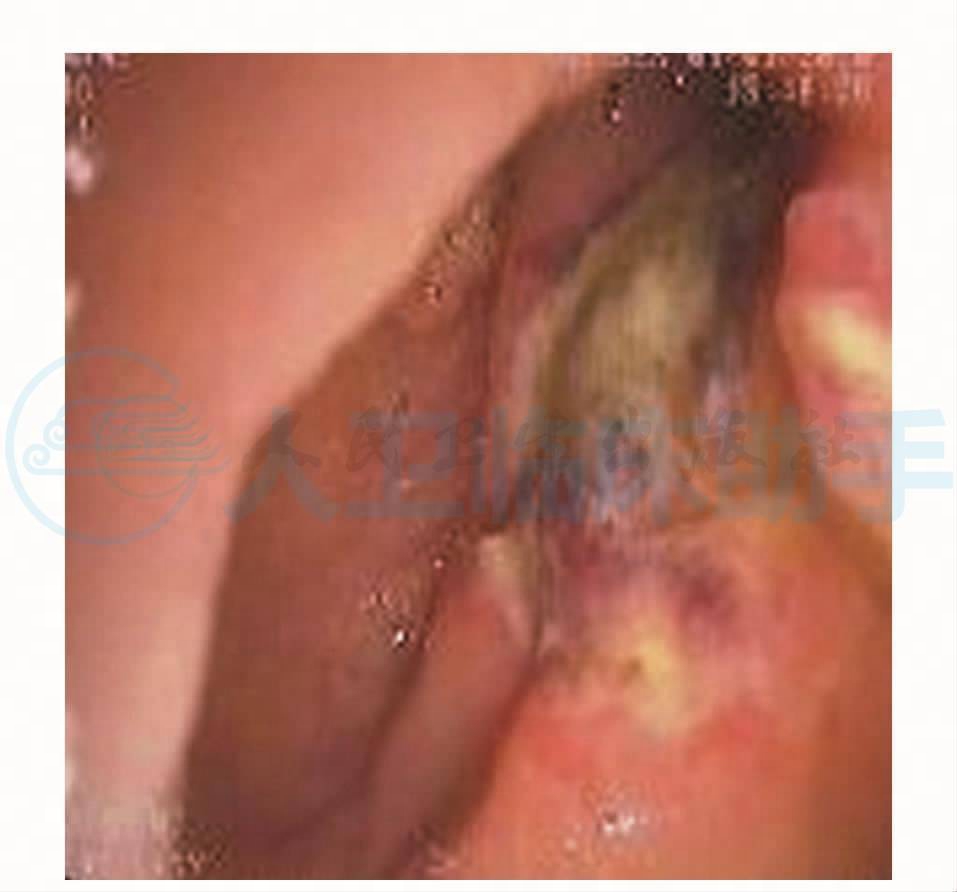

结肠镜:结肠多发溃疡性病变(图1),克罗恩病待除外。

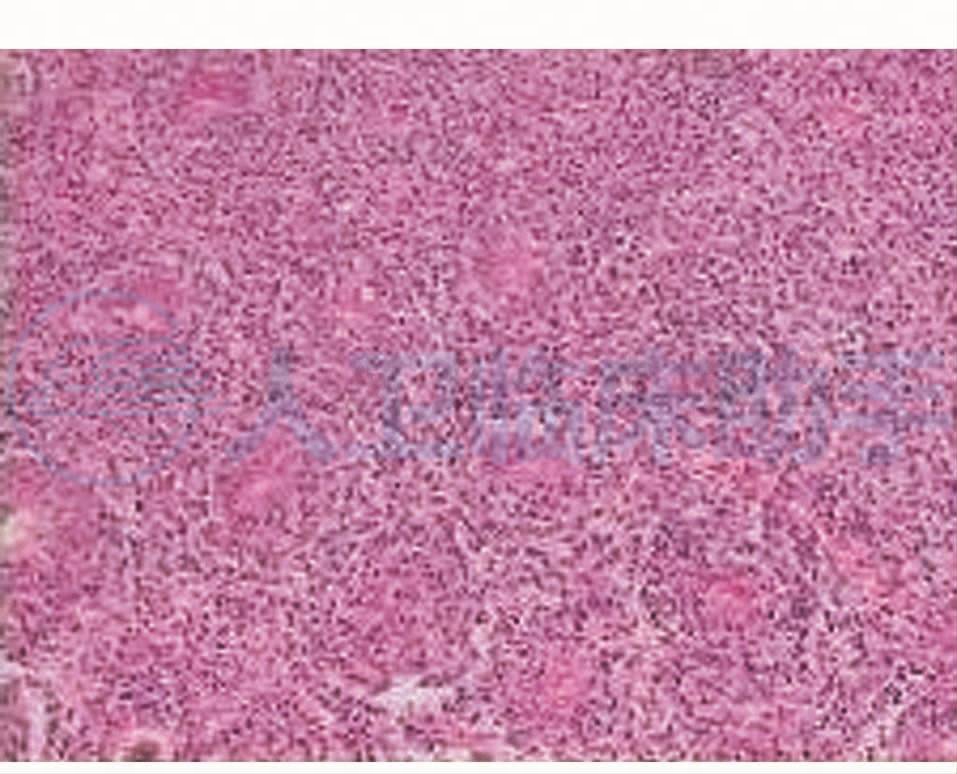

结肠病理:大肠慢性溃疡性病变(图2),克罗恩病待除外。

图1 结肠镜

结肠多发溃疡性病变

图2 结肠病理

大肠慢性溃疡性病变

入院诊断:克罗恩病可能性大。

患者以糊状便为首发症状,病程3年余,近2个月来出现中等程度发热,系统抗感染治疗无效,经常出现肛周脓肿,频发口腔溃疡,曾患左眼角膜溃疡,偶有双手远端指间关节疼痛,结合结肠镜及病理结果,考虑克罗恩病可能性大。

入院后完善肺CT及PPD皮试,进一步除外肠结核,结果均未见异常,且患者无咳嗽咳痰、低热盗汗等表现,未找到肠外结核证据,暂不支持肠结核诊断。进一步完善全消化道造影及全腹增强CT以了解全消化道情况。全消化道造影:左下腹见回肠节段性狭窄且呈受压改变,右下腹见较大范围回肠壁增厚,黏膜增宽呈“铺路石”征,盲肠及升结肠管腔狭窄;小肠及结肠多发病变,符合克罗恩病,左下腹腹腔脓肿?全腹增强CT:多处结肠壁增厚伴周围炎症,乙状结肠后方脓肿,考虑克罗恩病伴肠壁瘘道可能性大。根据相关检查结果,明确诊断为:克罗恩病,狭窄型穿孔型,重型,活动期,回结肠直肠受累。

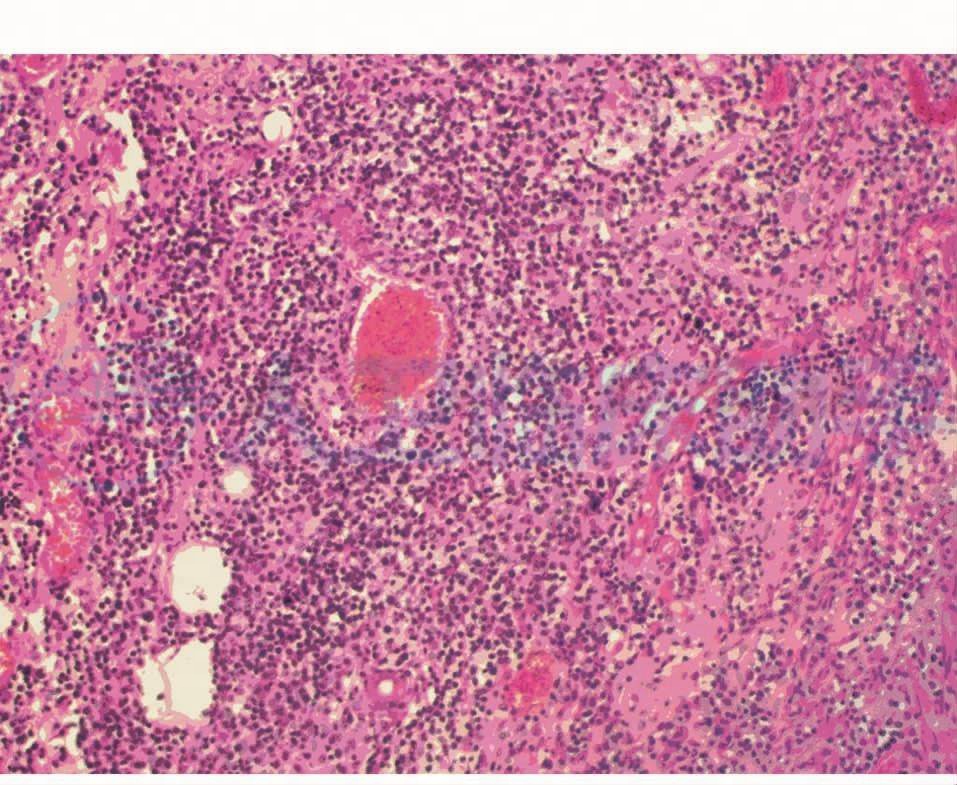

考虑患者存在肠瘘,建议应用英夫利西治疗,但由于经济原因患方拒绝,给予甲强龙80mg/d静点联合沙利度胺50mg/d口服治疗。经上述治疗后患者体温恢复正常,大便成形,排便次数明显减少。用药20天后在激素减量过程中患者再次出现发热,复查肺CT未见异常,腹部CT示:肠管间隙渗出较前减少、乙状结肠后方脓肿范围较前缩小,反复查血细菌及真菌培养均阴性,未见确切感染灶,故考虑为激素依赖,将激素加量,并联合丙种球蛋白冲击治疗,发热仍未见好转。入院第25天,患者突然出现右下腹痛、寒战、体温39.6℃,查体右下腹压痛及反跳痛均阳性,急行立位腹平片提示消化道穿孔,转入外科急诊手术。术中行全结肠切除术,切除的肠管全程内见数个小溃疡,乙状结肠和盲肠处有穿孔。术后病理:(全结肠)肠病型T细胞淋巴瘤(图3),淋巴结未见癌组织。最终确诊为:全结肠肠病型T细胞淋巴瘤。术后患者合并感染性休克、多器官功能不全,最终死亡。

图1 术后病理

(全结肠)肠病型T细胞淋巴瘤