贲门失弛缓症是一种食管功能障碍性疾病,常见于20~50岁,主要症状为吞咽困难、胸骨后疼痛、食物反流。其主要的治疗方法包括:药物治疗、内镜下治疗及外科手术治疗。药物治疗效果欠佳,而外科手术创伤太大,因此临床常选内镜下治疗。既往内镜下注射肉毒杆菌及球囊扩张是常用方法,但复发率较高。近年来,Inoue等开展经口内镜下肌切开术(peroral endoscopic myotomy,POEM)治疗贲门失弛缓症,有效地缓解了贲门失弛缓症的临床症状。

患者为青年男性,21岁,以“间断进食困难伴呕吐、腹痛6年,再发1个月余”为主诉入院。

现病史:患者6年前无明显诱因出现进食困难,恶心呕吐,呕吐物为胃内容物,伴有上腹部疼痛,呈胀痛,无发热,无胸闷气短,无呼吸困难,确诊为“贲门失弛缓症”,2012年2月于我科住院治疗,行贲门失弛缓POEM治疗,术后患者可进流食、半流食。出院后1个月,复查食管造影示“食管上段扩张、下段狭窄,呈鸟嘴样”,为进一步治疗入我科。患者精神可,饮食、睡眠欠佳,二便正常,体重减轻10kg。

既往史:否认高血压、冠心病、糖尿病病史;否认肝炎、结核等传染病史及密切接触史。否认外伤史及其他手术史,否认输血史,否认其他特殊疾病史。

体格检查:体温36.5℃,脉搏80次/分,呼吸18次/分,血压120/80mmHg。皮肤及巩膜无黄染。结膜无苍白。颈软,气管居中,甲状腺未触及肿大。胸廓对称,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音。腹平坦,未见胃肠型及蠕动波,腹软,全腹无压痛、反跳痛及肌紧张,肠鸣音4次/分,双下肢无水肿。

辅助检查:

食管造影:食管下段改变,符合贲门失弛缓。

胃镜:贲门失弛缓。

入院诊断:贲门失弛缓症。

患者入院后完善相关化验及检查,行胃镜检查见食管黏膜光滑,术后创面愈合良好,未见内镜治疗禁忌证,行POEM治疗。

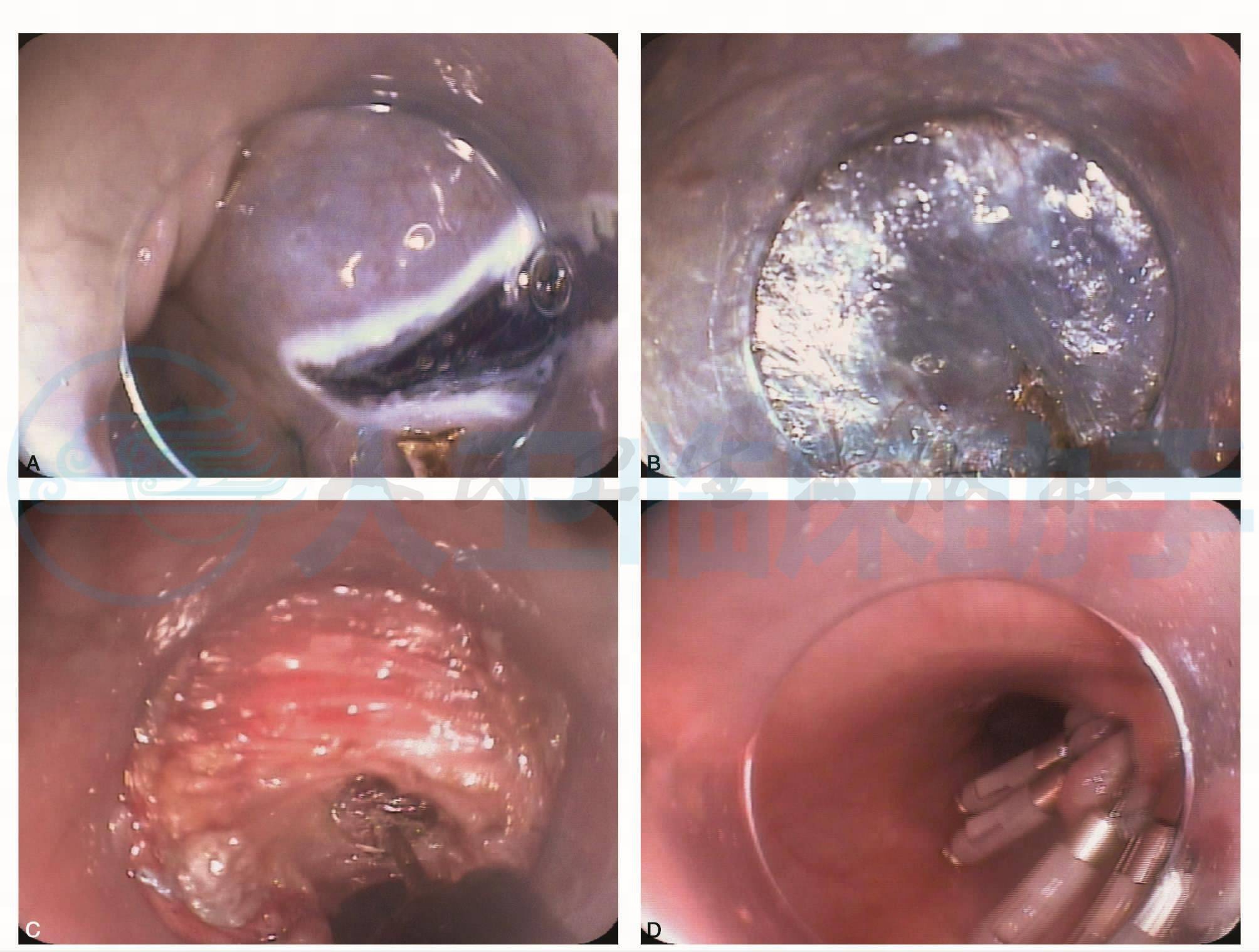

内镜治疗过程(图1):进镜见食管中上段扩张,注气贲门口不开,胃镜通过贲门有阻力,于距门齿38cm原隧道对侧以三角刀逐层切开黏膜层、黏膜下层,沿黏膜下层逐渐向贲门方向剥离,暴露食管下段环形肌,剥离至贲门下3cm,后将食管下段环形肌逐步切开至贲门,术中以热活检钳止血,切开后内镜下见贲门口注气自然开放,胃镜通过贲门顺利,予6枚金属夹呈一字形夹闭创面,局部喷洒医用胶1.5ml,经鼻胃镜留置胃管。术中以二氧化碳注气。

图1 内镜治疗过程

A.于距门齿38cm原隧道对侧以三角刀逐层切开黏膜层、黏膜下层;B.沿黏膜下层逐渐向贲门方向剥离,暴露食管下段环形肌,剥离至贲门下3cm;C.将食管下段环形肌逐步切开至贲门;D.以6枚金属夹呈一字形夹闭创面

术后第3日拔除胃管,进流食,患者无不适主诉。

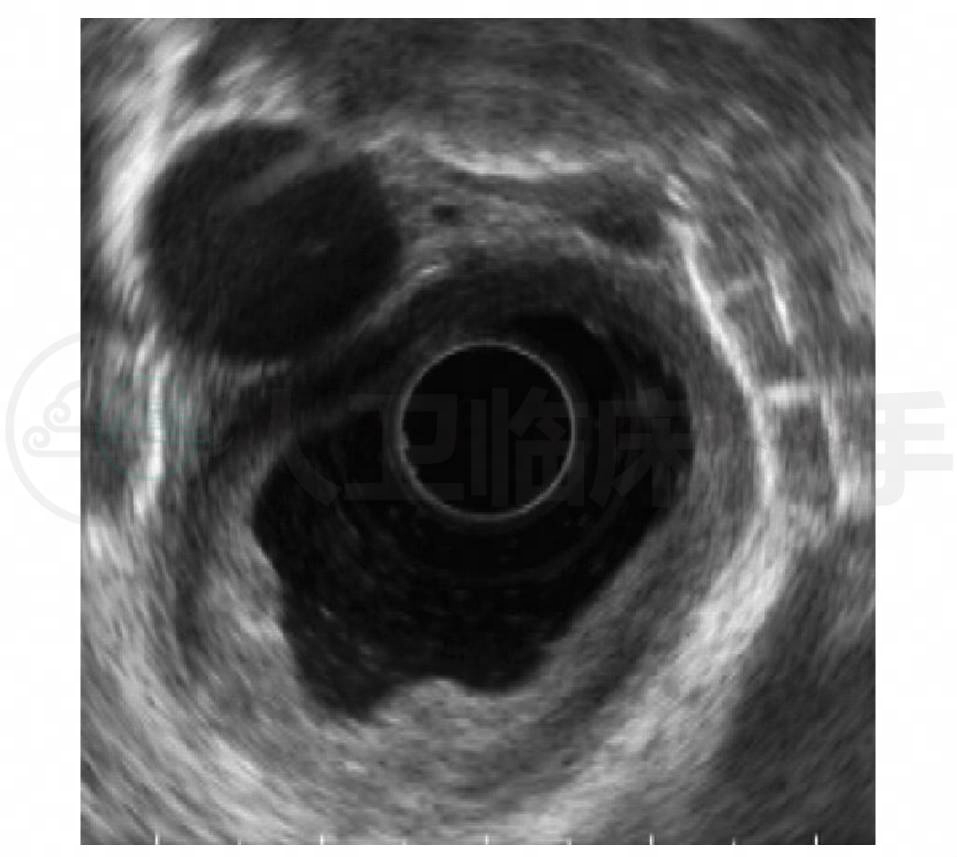

术后第5日行内镜超声(endoscopic ultrasound,EUS)检查,提示:食管下段隧道入口处表面黏膜呈结节样增生,贲门注气可开放,注水可顺利流入胃腔内;探头沿食管下段及贲门扫查,可见局部肌层缺失,隧道愈合良好(图2)。

图2 内镜超声

食管下段及贲门局部肌层缺失,隧道愈合良好