患者女性,52岁,因“间断低热、头痛2周,智能减退1周,癫痫发作3天”入院。2周前因目睹一场车祸,受到惊吓,2日后出现间断性低热及头痛,曾呕吐一次。1周来反应迟钝,记忆力减退,阵阵“糊涂”,如不认识熟悉的人和走过的道路,曾来我院门诊就诊。当时内科及神经系统体检未见明显异常,头颅CT显示左侧颞、枕叶可疑小斑片状低密度灶;MRI显示双侧额、颞、顶叶及右侧枕叶多发大小不等的类圆形片状稍长T1、长T2信号,边界不清,病灶无强化。腰穿检查脑脊液压力正常、常规、生化等检测结果未见异常,随后患者回家随诊。3日来患者出现发作性意识丧失,双上肢屈曲、下肢伸直样抽搐,伴舌咬伤及尿失禁,持续约10分钟。先后发作4次。脑电图重度异常,全部导联均呈中至高幅弥漫性慢波,定位不显著。给予地西泮和甘露醇等对症处理后收入院。既往体健,无甲状腺功能异常病史。

查体:内科系统检查未发现异常,甲状腺不肿大,触诊未扪及结节。轻度嗜睡,言语清晰,定向力,理解力,记忆力,计算力检查均配合欠佳。双侧眼球各方向运动充分,侧视时可见水平眼震。右侧鼻唇沟略浅;无饮水呛咳及吞咽困难;伸舌略右偏。运动及感觉系统功能正常;无病理反射,无脑膜刺激征。

实验室检查:血、尿常规、血糖、电解质、肝、肾功能正常;C反应蛋白、淋巴细胞亚群、IgG、补体C4轻度增高;甲状腺功能除T3略有降低(2.34)外,其余均在正常范围。入院45天时检查血液甲状腺球蛋白抗体(ATG)>500U/ml,甲状腺过氧化物酶抗体(ATPO)>1300U/ml(正常值均为0~60)。甲状腺扫描未见异常。甲状腺穿刺检查可见少量滤泡上皮细胞,未见特异性病变细胞。

先后4次腰穿检查,只有一次压力略高(250mmH2O),脑脊液标本常规及生化检测结果正常;未见寡克隆区带;髓鞘碱性蛋白1.26,增高(≤0.55nmol/L);脑脊液涂片细胞学检查未见恶性细胞。

线粒体功能生化检测:最小运动量试验(有氧运动):运动后/前乳酸比值约1.6,结果异常,提示可能为线粒体肌病或线粒体脑病;前臂半缺血运动试验:运动后/前乳酸比值约2.1,结果大致正常。

线粒体基因检测:A3243G(MELAS),A8344G(MERRF)均无突变。

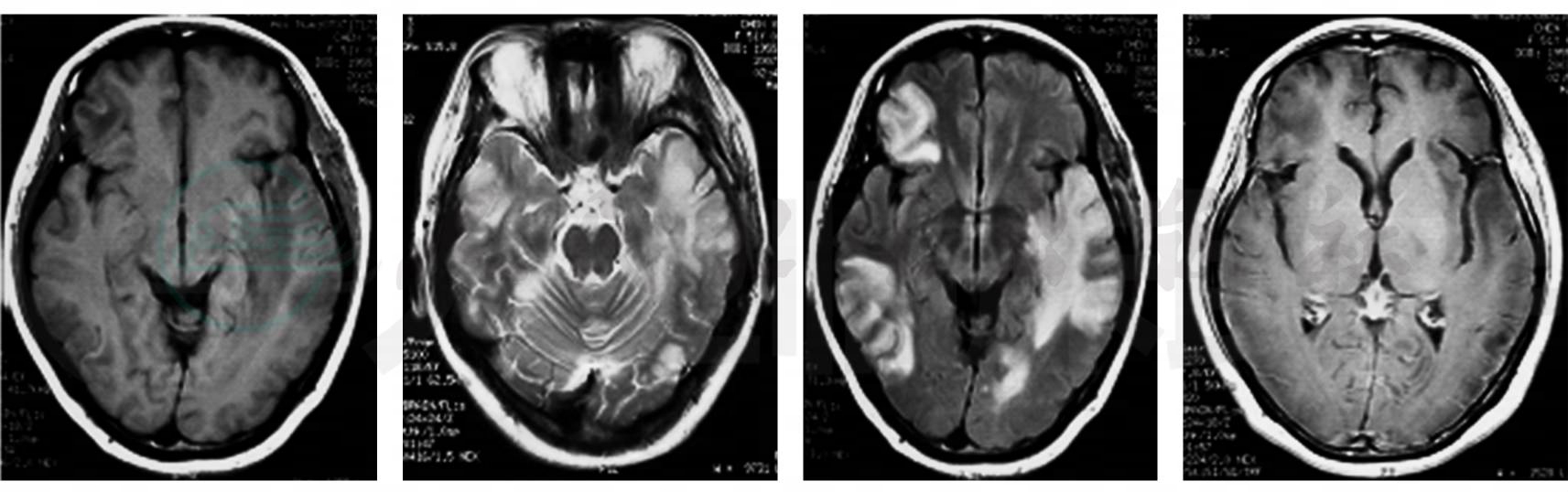

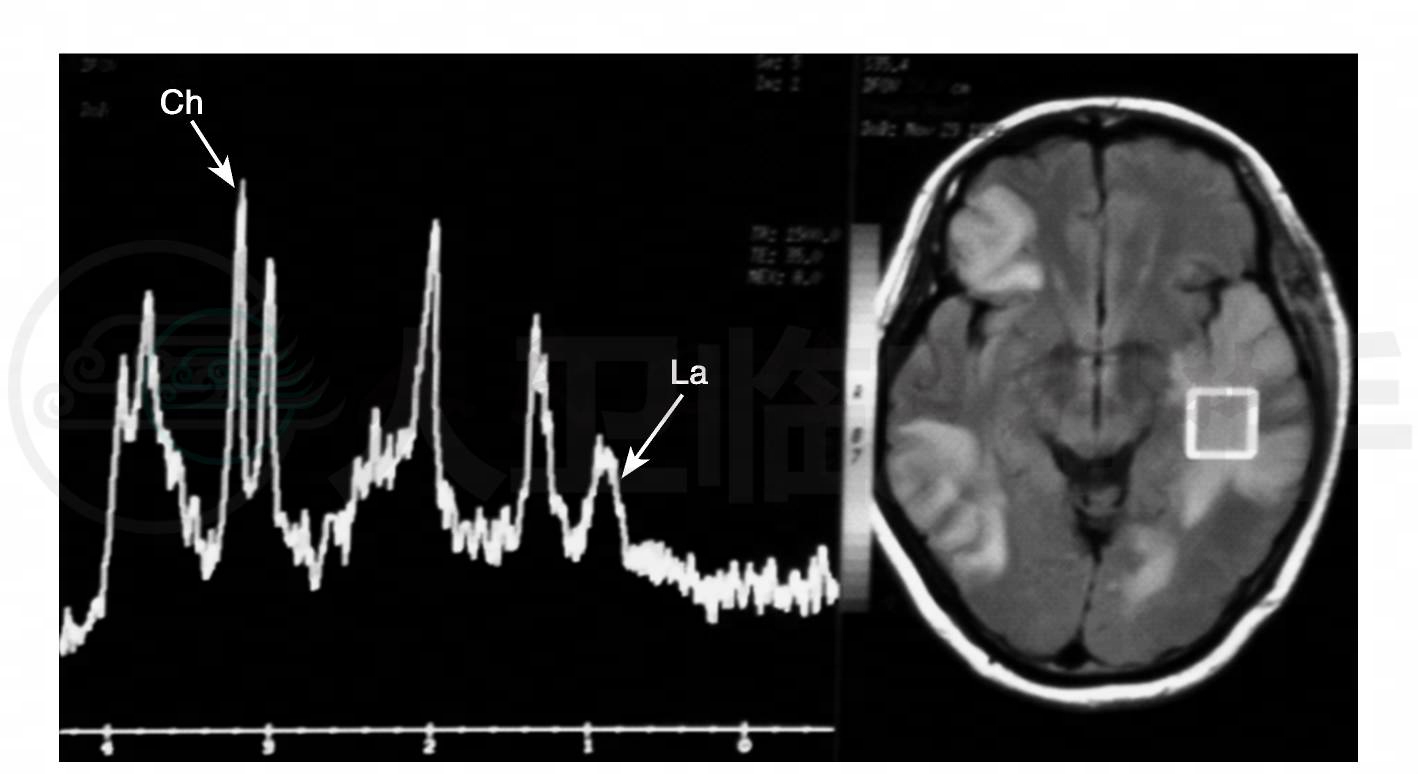

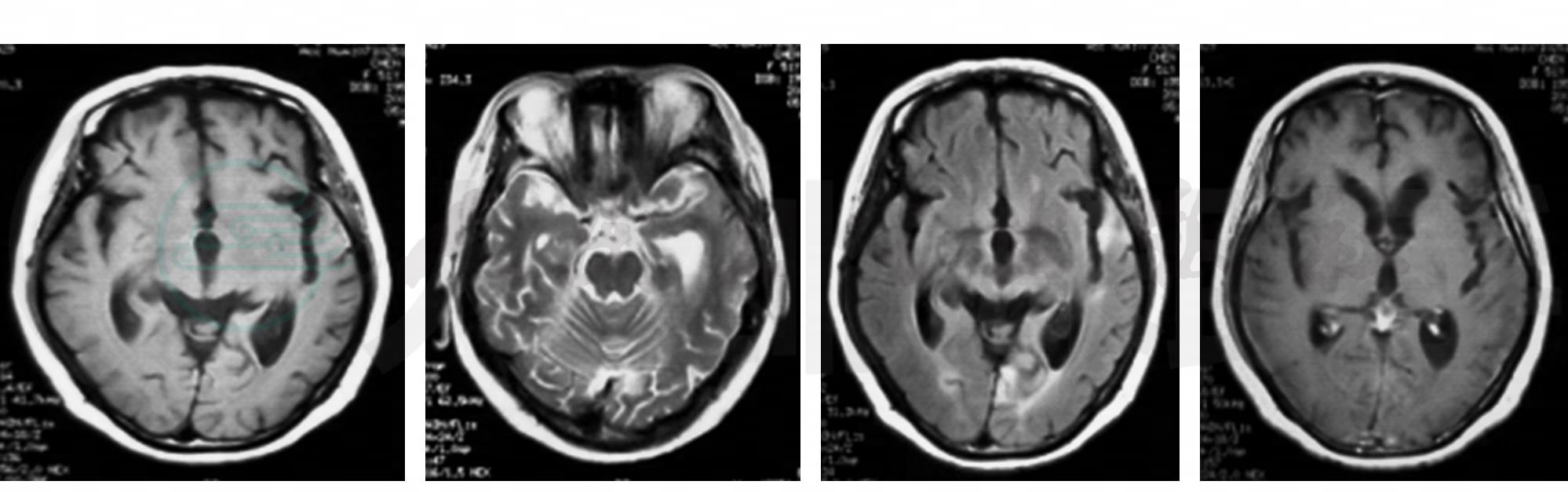

神经影像学检查:多次检查头颅MRI,显示大脑半球多发性病灶,波及双侧额、颞、顶、枕叶,皮质及白质均受侵犯,以皮质更加明显。多数病灶体积扩大、病变范围更加广泛,少数病灶有所缩小,信号异常程度也有所变化,呈现“此消彼长”样特点。全部病灶均无强化,各脑池亦无受压征象,中线结构居中,无占位效应。磁共振波谱分析(MRS)检查显示胆碱(Ch)波峰增高,可见乳酸(La)波峰(图1,图2)。提示病灶部位新陈代谢增快,同时伴有组织缺氧表现,提示肿瘤?线粒体脑病?

图1 头颅MRI(从左至右分别为T1,T2,Flair和增强扫描)

双侧额叶、颞叶、顶叶及右侧枕叶多发大小不等的类圆形片状稍长T1、长T2信号,边界不清。静脉注入造影剂后病灶未见异常强化。

图2 MRS检查

胆碱(Ch)波峰增高,可见乳酸(La)波峰

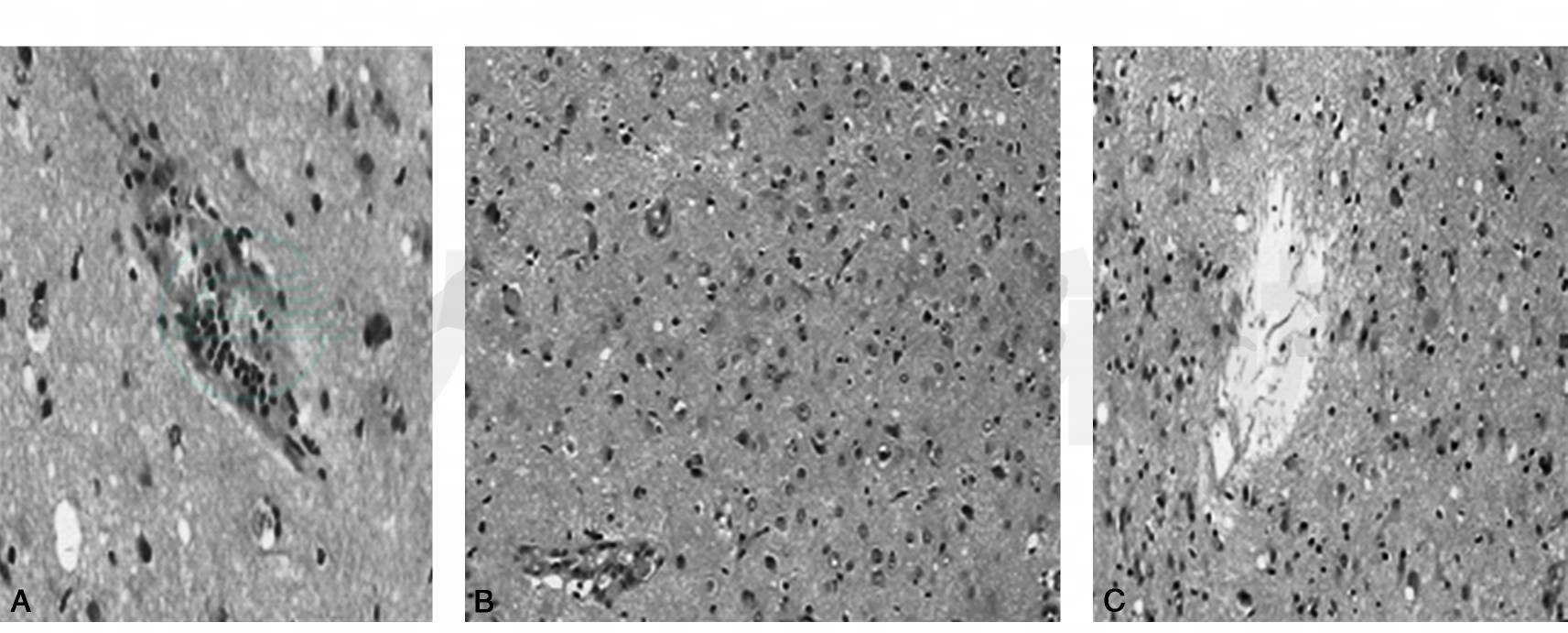

病理学资料:为明确颅内病变性质,于入院16日时转入脑外科行左侧开颅、颞叶病变活检术。术中见左侧颞叶中下回部位脑组织呈淡黄色,脑沟浅、质软,中间有软化灶。病变组织为灰白色,血供中等。病理检查显示皮质组织轻度疏松,神经元脱失,残存的神经元变性肿胀,反应性胶质细胞及小血管增生、充血。血管内皮细胞肿胀,部分小血管周围少量淋巴细胞浸润。未见肿瘤细胞(图3)。

图3 脑活检病理检查

A.部分小血管周围少量淋巴细胞浸润;B.反应性胶质细胞及小血管增生;C.偶见小的坏死病灶。HE染色 A:×200;B、C:×100

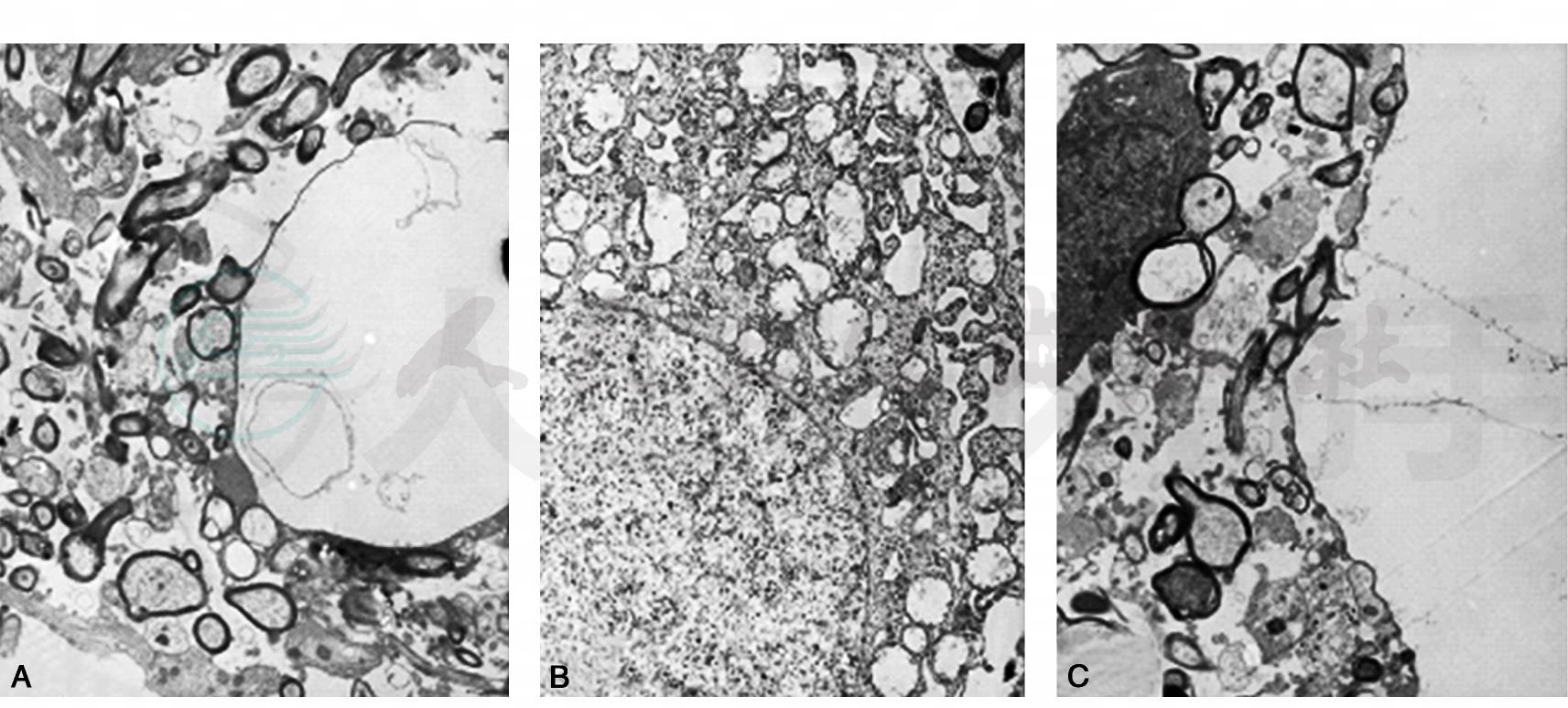

电镜检查:显示神经细胞部分空泡样变性,线粒体肿胀变性,小胶质细胞增生;白质部分可见小囊腔形成,髓鞘脱失、扩张,轴索空化,轻度海绵样改变。未见病毒及包涵体(图4)。

图4 电镜检查结果

A.神经细胞部分空泡样变性;B.线粒体肿胀变性;C.部分轴索空化,轻度海绵样改变。(EM ×12000)

住院经过:脑活检后继续给予抗癫痫等对症治疗。入院第43日时曾给予甲泼尼龙,起始剂量每日500mg,每3日减半,病情一度有所缓解,记忆力和言语情况有所改善,但疗效不稳定,激素减量后认知水平再次下降。入院90日时再次给予甲泼尼龙,剂量每日1000mg,每3日减半,同时加用环孢素,后因明显肝功受损,改为吗替麦考酚酯分散片口服。第2次大剂量激素治疗10日后,患者临床症状明显好转,语言及认知功能开始逐渐恢复。再次复查头颅MRI(住院130日后)病灶明显吸收(图5);脑电图正常,复查血液ATG 229.9 U/ml, ATPO 399.2U/ml。病情明显好转出院。发病10个月后随访,患者的认知水平已经大部分恢复,生活自理并可操持家务。

图5 头颅MRI(入院130天后)

颅内病灶明显减少