患者,男性,64岁,退休司机。气促、干咳6个月于2007年3月20日入院。患者诉2005年3月因“左腹股沟疝”在当地市一医院行手术治疗,术前胸片异常:慢性肺间质疾病继发感染,结核可能。术后2005年4月行诊断性抗结核治疗,2005年5月因“胆囊结石、胆囊炎”在当地市一医院行“胆囊切除术”。术前胸片显示:双肺弥漫性改变:①肺结核;②间质性肺炎。肺功能:通气功能正常。6月份手术后继续服用抗结核药物。2006年上半年至市疾病预防控制中心复查胸片,被告知可停服抗结核药物,遂停止抗结核。期间患者无明显气促、咳嗽,无低热、盗汗等症状。2006年10月无明显诱因出现活动后气促、干咳,咳嗽较剧烈,无发热、胸闷、胸痛,未就诊治疗。上述症状逐渐加重,遂于2007年3月20日就诊于某三甲医院呼吸科门诊。起病以来,患者无发热、盗汗、喘息。近半年食欲减退、全身乏力、大小便正常。个人史:无粉尘、石棉及有害气体接触史,无特殊药物服用史。吸烟40余年,平均30支/日。

入院查体

T 36.7℃,P 102次/分,R 24次/分,BP 100/70mmHg,全身无皮疹,浅表淋巴结未扪及。口唇无发绀,双下肺可闻及细湿啰音。心率102次/分,律齐,无杂音。肝脾肋下未触及,双肾区无叩痛。脊柱四肢无畸形,无杵状指,双下肢无水肿。

辅助检查

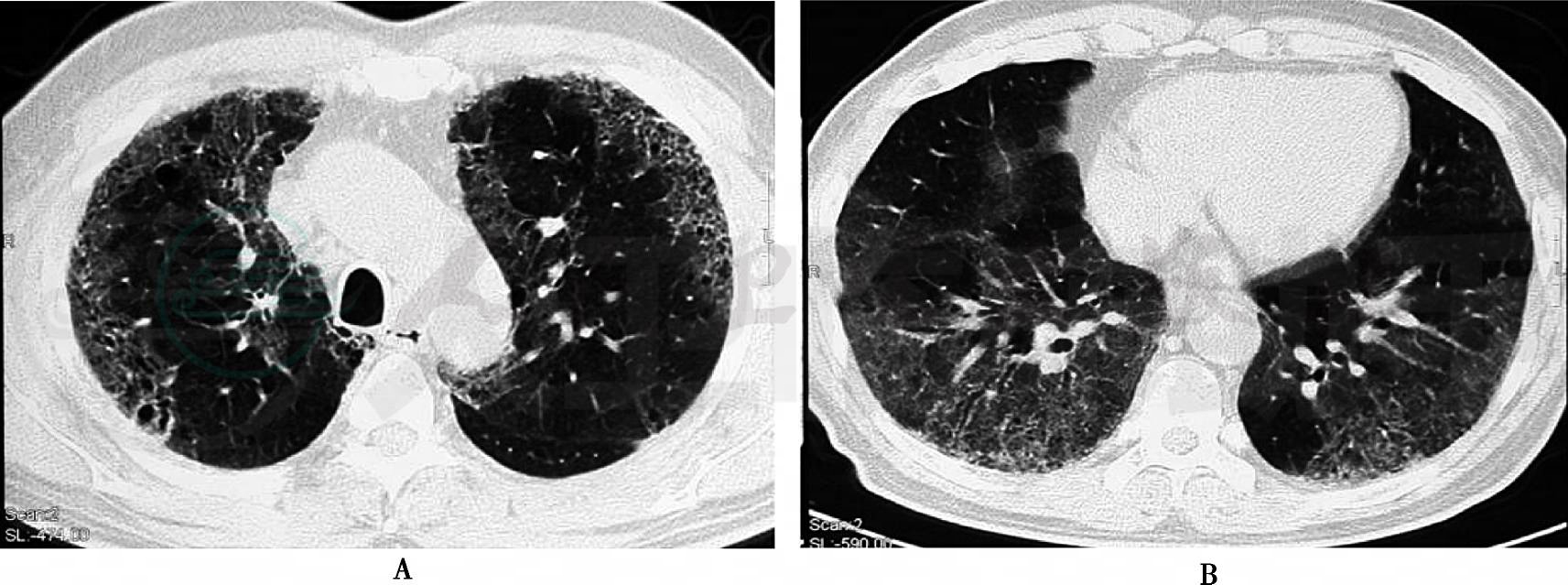

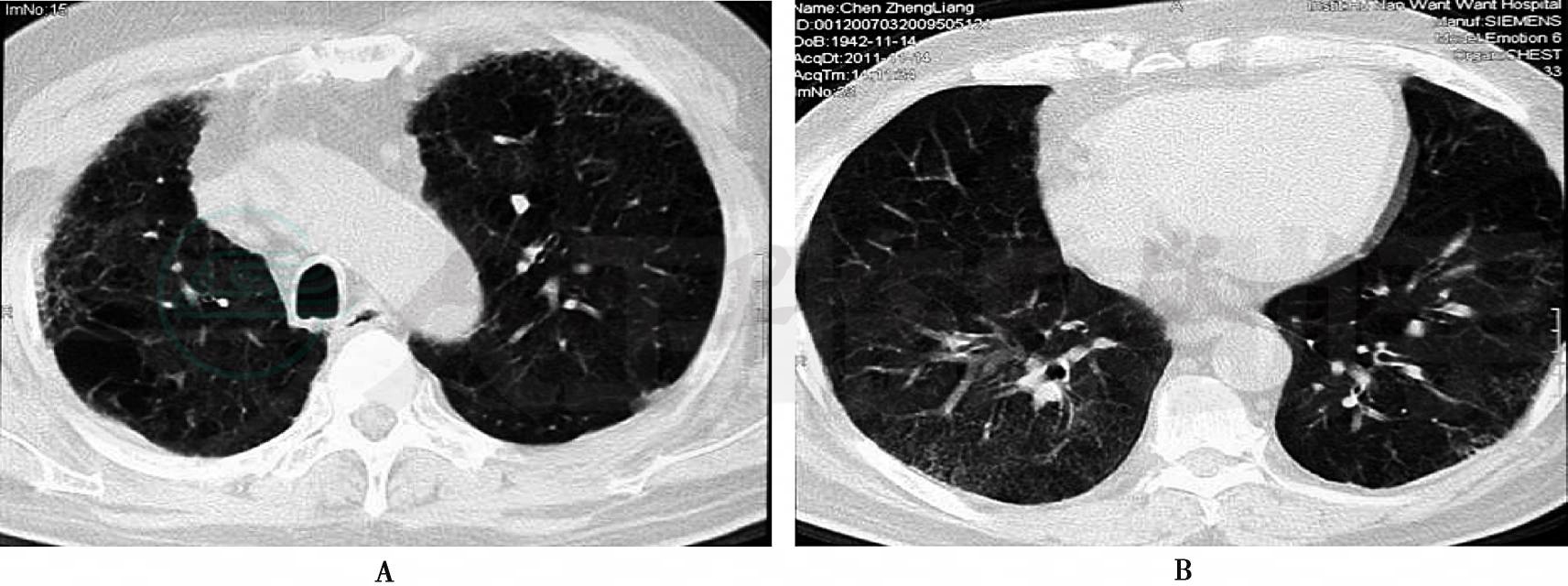

血常规、大小便常规、肾功能、C反应蛋白、补体、类风湿全套均(-)。血气分析pH 7.417,PCO2 21.6mmHg,PO2 53.9mmHg↓;血沉51mm/h↑;口服葡萄糖耐量试验FBS 5.07mmol/L,1hBS 13.04mmol/L↑,2hBS 10.86mmol/L;胰岛素释放试验(-);糖化血红蛋白6.36%↑;β2微球蛋白3.27mg/L↑;免疫球蛋白IgG 2444.2mg/dl↑。血清血管紧张素转换酶(ACE)72.3U/ml↑;抗核抗体(ANA)(+,1∶320,颗粒型),抗ds-DNA抗体、抗核小体抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)均(-)。心脏彩超示左房增大。肺功能示中度弥散功能减退。纤维支气管镜肺活检:因患者顾虑风险未同意进行。胸部CT(图1)示:①间质性肺炎并间质性肺纤维化;②纵隔与左肺门增大淋巴结。

图1 肺CT(2007-03-20)

①间质性肺炎并间质性肺纤维化;②纵隔与左肺门增大淋巴结

一、诊治经过

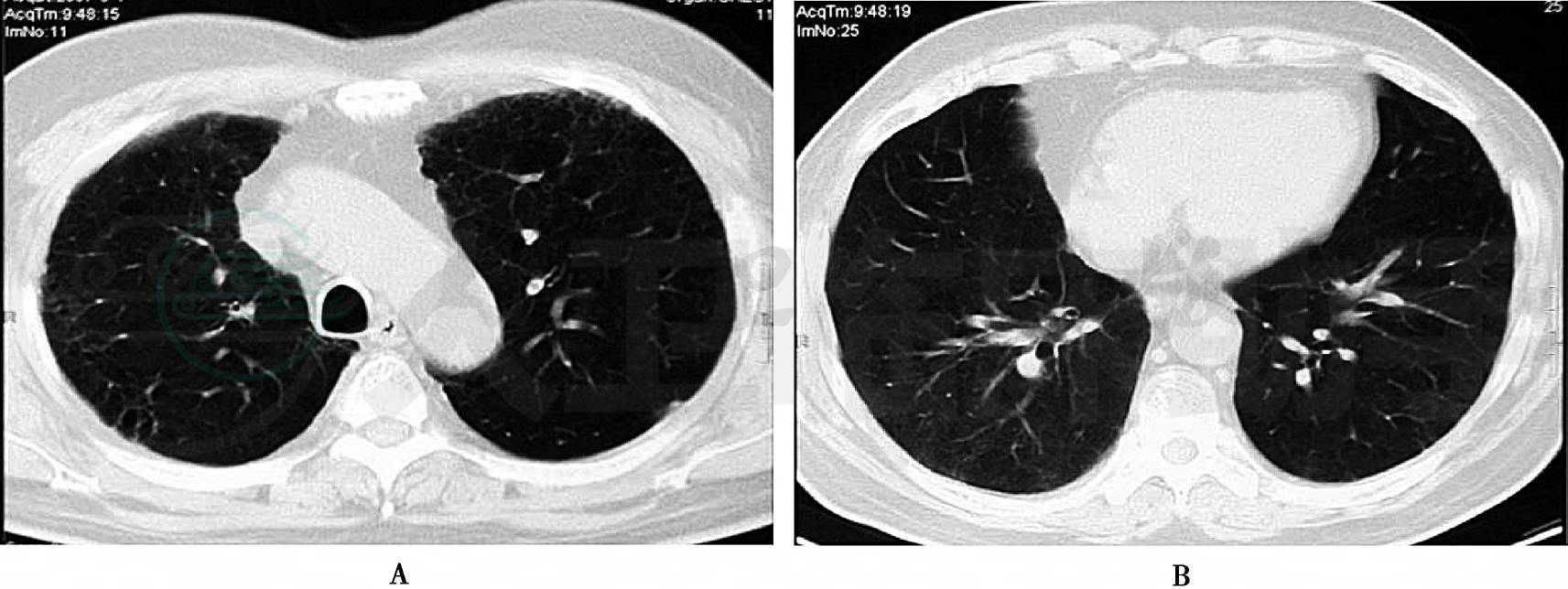

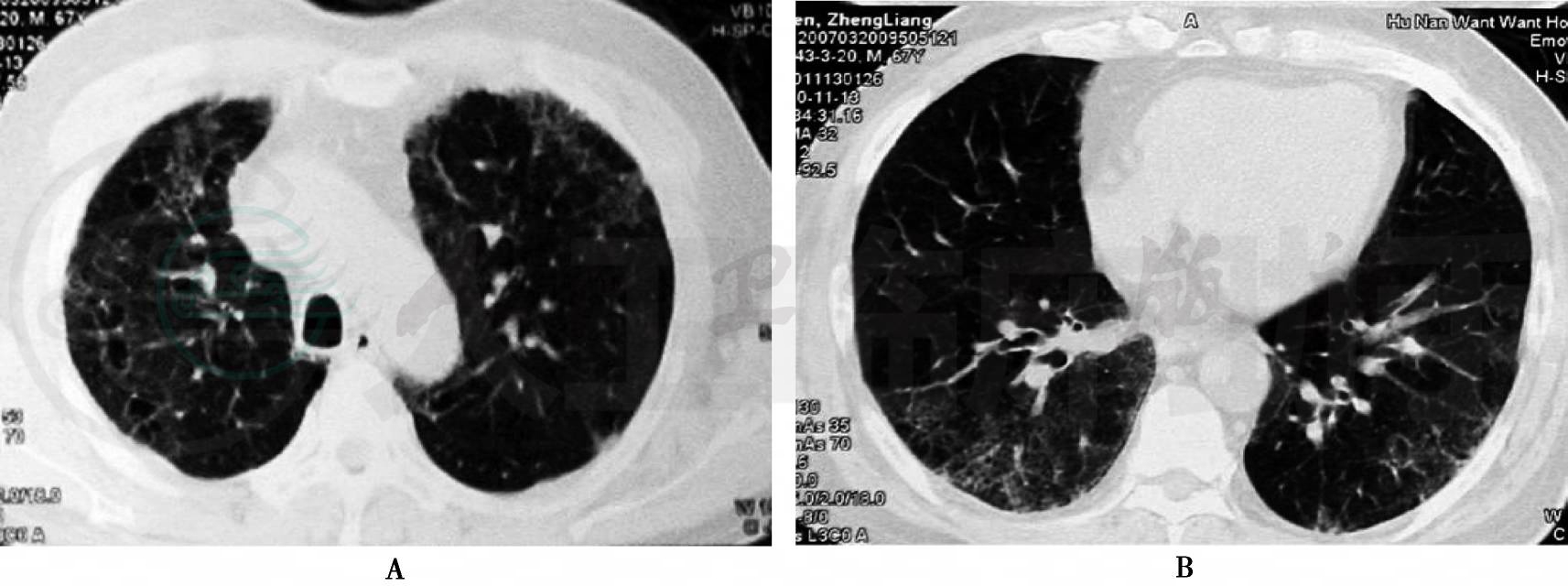

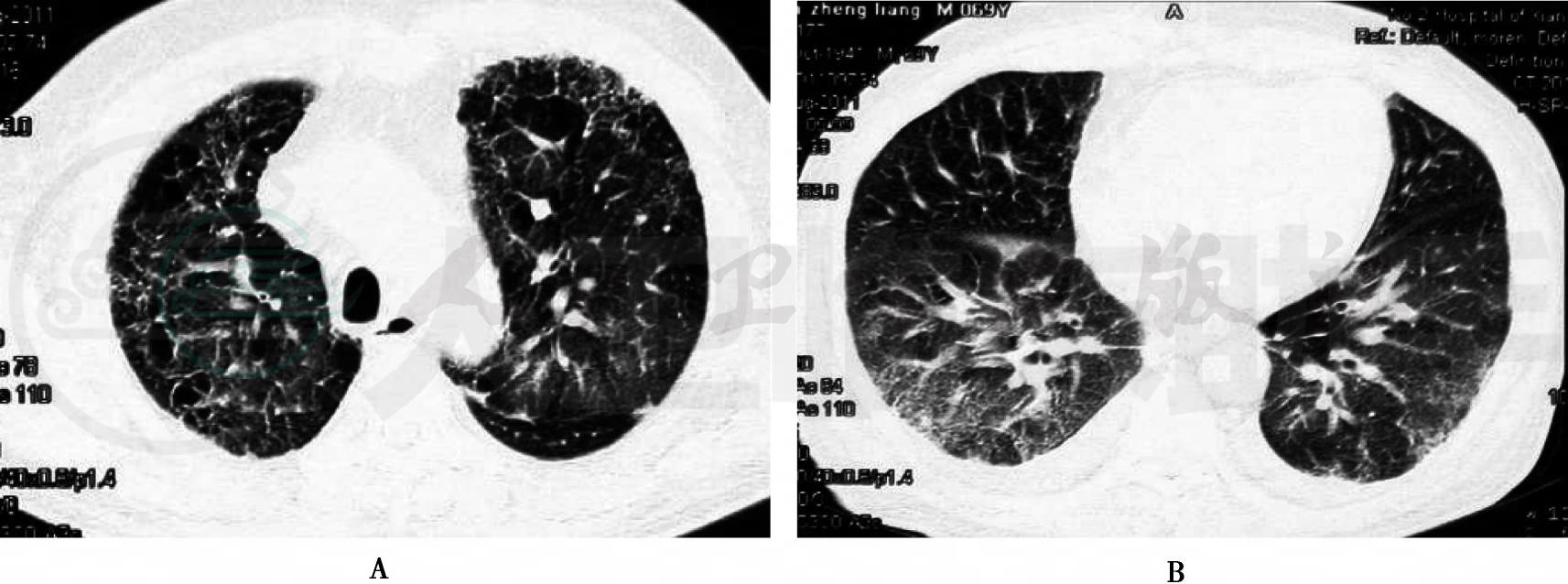

入院诊断:“①间质性肺疾病:寻常型间质性肺炎可能性大、Ⅰ型呼吸衰竭;②肺门纵隔淋巴结增大原因待查。”予以甲强龙40mg静滴每日一次,5天后改为120mg静滴每日一次继续3天,并予以阿卡波糖50mg每日三次调节血糖,治疗9天后复查胸部CT(图2),肺部病灶弥漫性吸收好转,嘱出院继续口服甲泼尼龙片治疗。治疗3个月后(2007年6月)随访,患者甲泼尼龙片已减为32mg每日一次,症状明显好转,查PCO2 28mmHg、PO2 83.2mmHg;复查CT(图3),病灶进一步吸收。患者自行调整甲泼尼龙片用量为16mg每日一次,7月为12mg每日一次,8~11月为8mg每日一次。11月13日,患者症状再次加重,查PCO2 37mmHg、PO2 62.9mmHg,复查CT(图4)与6月相比磨玻璃样影明显增多,遂将甲泼尼龙片改为20mg每日一次,半年后改为16mg每日一次,1个月后再改为12mg每日一次,一直维持至2009年4月改为8mg每日一次,其间复查肺部CT(图5、图6)示病灶基本稳定。2011年7月发现血糖增高,先后多次在内分泌科住院,期间停用糖皮质激素。

图2 肺CT(2007-03-30)

图3 肺CT(2007-06-21)

图4 肺CT(2010-11-13)

图5 肺CT(2011-08-06)

图6 肺CT(2011-11-14)

2011年8月5日患者出现痰中带血再次入住呼吸内科,检查发现血尿、蛋白尿,肾功能不全。BUN 8.31mmol/L,CREA 160.1μmol/L,呈进行性升高,最高时BUN 13.90mmol/L,CREA 390.4μmol/L。考虑结缔组织疾病不能排除,查尿沉渣RBC(++++)/ml,WBC (+)/ml,蛋白质定性(++),管型阴性;可提取性核抗原(ENA)14项、类风湿全套均(-);血管炎三项示抗髓过氧化物酶(MPO)抗体(+++),抗蛋白酶3(PR3)抗体和抗基底膜(GBM)抗体均(-);抗核抗体(ANA)(+,1∶40,均质型)。据以上结果考虑血管炎可能性大,建议使用免疫调节治疗。患者于8月12日开始糖皮质激素+免疫抑制剂治疗:甲泼尼龙40mg每日一次静滴5天后改24mg口服每日一次,4周后减量;环磷酰胺0.4g静滴每半月一次,连续2个月后酌情改为每月1次;间断血液透析治疗;胰岛素控制血糖;并针对冠心病予以抗血小板、抗凝、稳定斑块治疗。

二、最后诊断

1.显微镜下多血管炎;

2.ANCA相关性血管炎所致肺间质炎症及纤维化;

3.慢性肾功能不全;

4.2型糖尿病、糖尿病肾病;

5.不稳定性心绞痛。