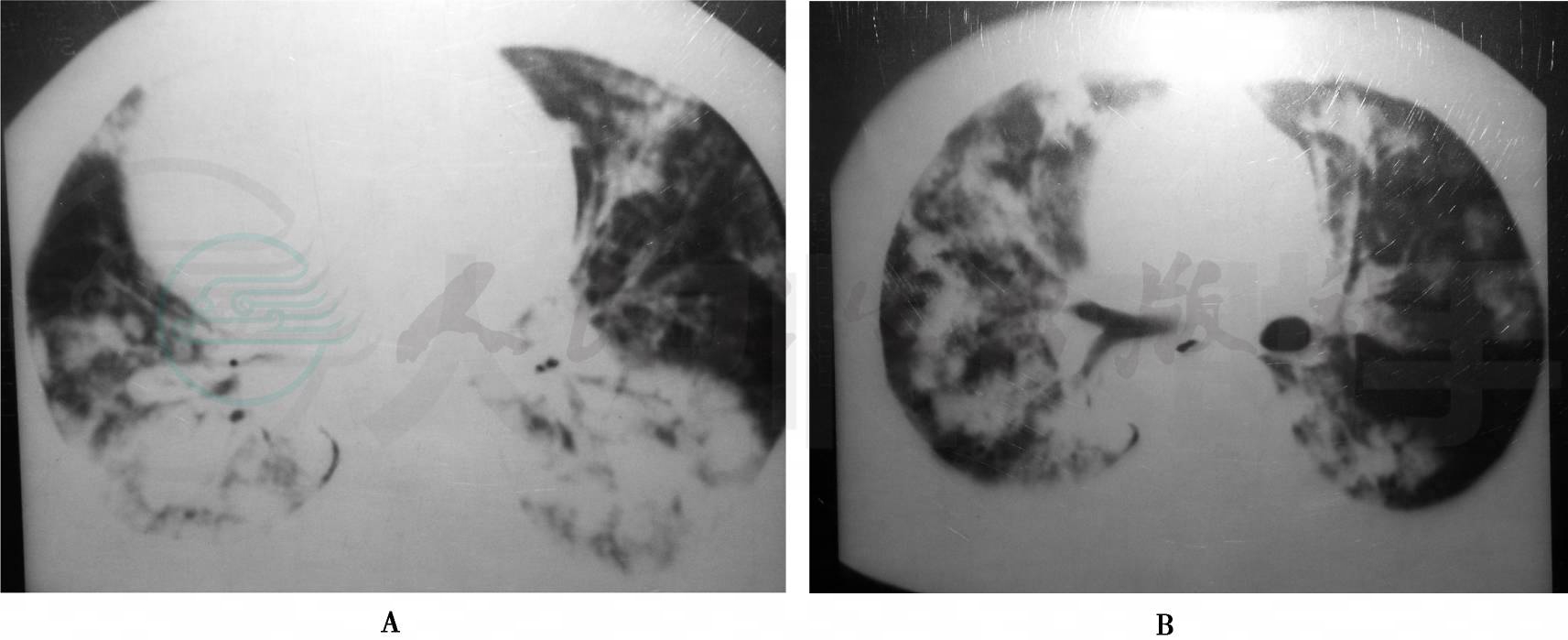

患者,男性,58岁,因咳嗽,咳痰,气促5年,加重并发热1个月余,于2003年2月16日入院。患者1998年3月因咳嗽,咳痰半年,加重伴气促半月入院。入院后经胸片、肺部CT(图1)检查,其主要表现为双肺实质内有弥漫性的密度增高的渗出性病变,似羽毛,呈蝶状分布,病灶大小不等,边缘模糊,密度相对均匀,以两中下肺明显,肺门及纵隔淋巴结不肿大。纤维支气管镜肺活检病理切片:大部分肺泡腔扩张,充满颗粒状、絮状的蛋白物质,PAS染色阳性,阿辛蓝染色阴性,从而确诊为肺泡蛋白沉积症。住院期间经纤维支气管镜行支气管肺泡灌洗治疗7次,每次灌洗量800~2000ml不等,同时抗炎治疗,症状明显缓解,复查胸片病灶明显吸收,于1998年4月出院。1999年2月8日因咳嗽、气促症状复发并发热到当地医院就诊,诊断为“肺泡蛋白沉积症并感染肺结核”,予抗感染治疗7天,“异烟肼、利福平、乙胺丁醇、链霉素”抗结核治疗9个月。1个月前因症状再发并加重,咳黄痰,发热,体温在38~38.5℃。到当地医院就诊,考虑为“肺泡蛋白沉积症合并感染”,住院期间予“地塞米松”5mg/d静推,及“克林霉素”、“头孢曲松”及“氟康唑”等抗感染治疗12天,症状无好转。10天前症状加重,气促明显,发热,体温高达39℃以上,盗汗,再次入我科。起病后食欲缺乏,大小便正常。既往有高血压病。

图1 肺CT(1998)

入院查体

体温39.5℃,脉搏160次/分,呼吸24次/分,血压140/80mmHg,动脉血氧饱和度(SpO2)89%,呼吸稍急促,浅表淋巴结不大,两肺呼吸音粗,可闻及大量湿啰音,心界不大,心率160次/分,律齐,腹软,肝脾不大,双下肢不肿。

辅助检查

血常规检查:血色素及血小板正常,白细胞9.7×109/L,N 89.6%,动脉血气(上氧时:FIO22L/min)pH 7.53,PCO230.3mmHg,PO264.1mmHg。肝功能:总蛋白53.4g/L,白蛋白28.8g/L,球蛋白24.6g/L。血脂、肾功能、电解质正常,结核纯蛋白衍生物(PPD)IgG、IgM,金标结核抗体(结明试验)均为阴性。血沉62mm/h,痰培养:弗劳地枸橼酸杆菌。

肺部CT检查

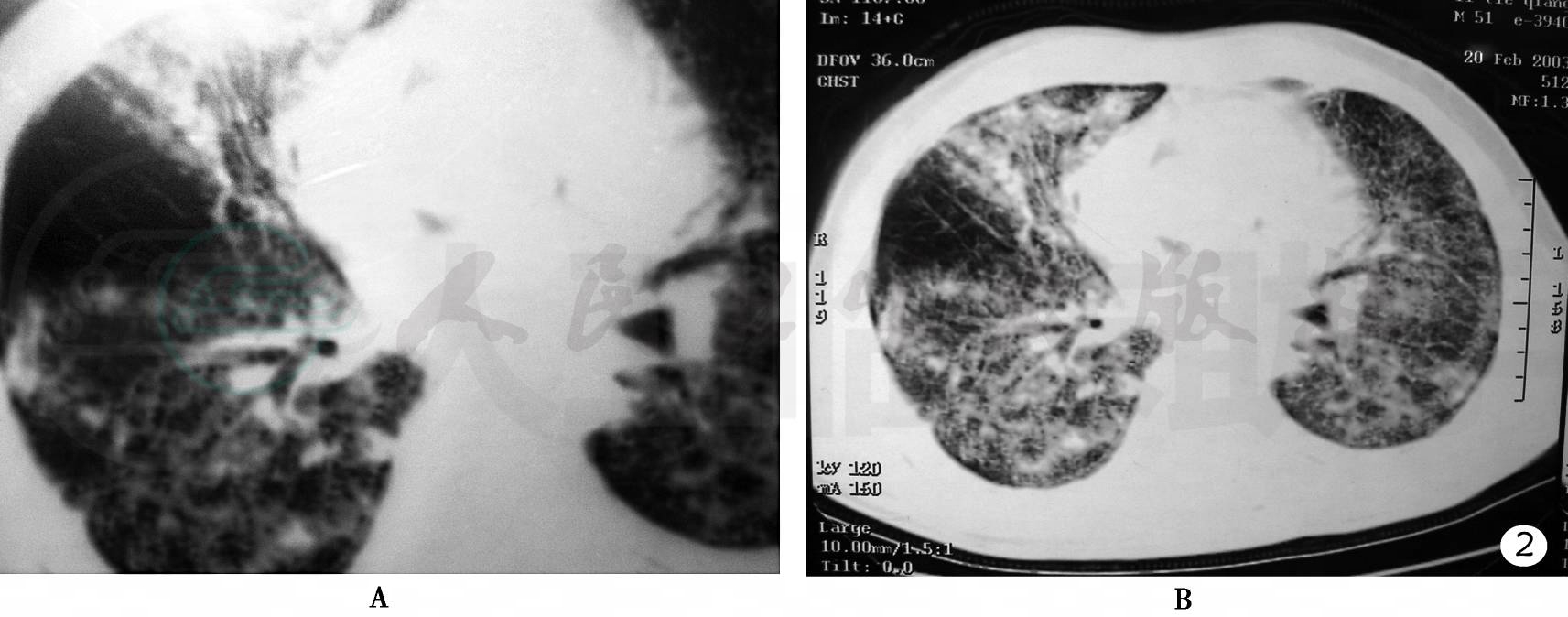

双肺野呈弥漫性磨玻璃样密度增高影,以两中下肺明显,尤以左下肺明显,肺尖部病变较少,双侧胸膜增厚,纵隔淋巴结不肿大(图2)。

图2 肺CT(2003)

一、诊治经过

入院时考虑肺泡蛋白沉积症合并肺部感染,经氨苄西林/舒巴坦钠及左氧氟沙星抗感染治疗12天无明显效果,改为美罗培南抗感染治疗4天,同时予止咳、化痰、支持治疗,咳嗽、咳痰症状减轻,黄痰消失,但仍然发热,体温一直波动在37.5~38.8℃之间,患者逐渐出现腹胀,双下肢水肿,经输白蛋白及利尿治疗,下肢水肿有所消退,仍感腹胀。2月26日腹部B超检查提示腹腔内可见游离性液暗区,腹膜后可见成串的低回声结节,较大者62mm× 42mm,边界清,形态不规则,沿大血管走行,肝脾不大。患者发热经强有力的抗生素抗感染治疗体温未降至正常,血液检查β2微球蛋白3.73mg/L↑,LDH-L 581.9U/L↑,腹膜后淋巴结肿大,考虑不排除淋巴瘤。3月6日查体时发现左锁骨上淋巴结肿大,约蚕豆大小,即行左锁骨上淋巴结活检。

病理组织学及免疫组化结果:为弥漫性非霍奇金恶性淋巴瘤(B细胞型,细胞中等分化)。

二、最后诊断

1.弥漫性非霍奇金恶性淋巴瘤;

2.肺泡蛋白沉积症合并肺部感染。