系统性硬化病(systemic sclerosis,SSc)是一种原因不明的临床上以局限性或弥漫性皮肤增厚和纤维化为特征的炎症-纤维性病变,特点是皮肤和某些内脏器官的细胞外基质过多沉积。主要侵犯皮肤,其次是消化道和呼吸道,呈多器官、多系统损害,各年龄均可发病,但以30~50岁多见,以女性较多,女性与男性之比约为3∶1,相对于其他结缔组织病,系统性硬化病更容易出现肺部损害。下面就介绍一例这样的病例。

女患,72岁,以“咳嗽伴气短2年,咯血1天”为主诉入院。

患者2年前出现咳嗽气短,伴有咳痰,为黄色黏痰,平卧时及活动后气短加重,就诊于北京协和医院,诊断:“肺间质纤维化,肺动脉高压”。两年来应用波生坦控制肺动脉高压。1天前,患者于咳嗽后出现咯血,量约50ml,无发热,无头晕头迷,就诊于我院急诊,行血常规、肝肾功能、血清离子、D-二聚体、肺CT等相关检查,给予吸氧,抗感染,化痰,解痉平喘等对症治疗,患者病情稍稳定,咯血较前略有好转,但仍感气短。患者两年来明显消瘦,体重下降20kg左右;两年来间断有低热,发热时体温波动于37.5℃左右,服用抗生素类药物后可退热;饮食睡眠尚可,小便正常,大便成形,便次较多,自述便中偶尔可见白色膜样物。既往史:30年前因双手及颜面部肿胀诊断“硬皮病”,长期服用中药、激素控制病情,否认高血压、冠心病史,否认肝炎、结核病史,否认糖尿病史,否认外伤史及手术史。个人史:否认吸烟及饮酒嗜好。家族史:否认家族遗传病史。

入院查体:T:36.3℃,P:82次/分,R:20次/分,BP:111/57mmHg。周身皮肤黏膜无苍白及黄染,双手及颜面皮肤菲薄,紧贴于皮下骨面,皮纹消失,未触及浅表淋巴结肿大,双眼无震颤,双侧瞳孔等大正圆,直径3mm,对光反射正常,睑结膜无苍白,巩膜无黄染。颈软,无抵抗,无颈静脉充盈,气管居中,未触及甲状腺肿大。胸廓对称,双肺听诊呼吸音粗,双下肺可闻及帛裂音。心音有力,律齐,各瓣膜区未闻及杂音。腹软,无压痛,无反跳痛及肌紧张。双下肢无水肿。双侧手指末端硬肿缩短。

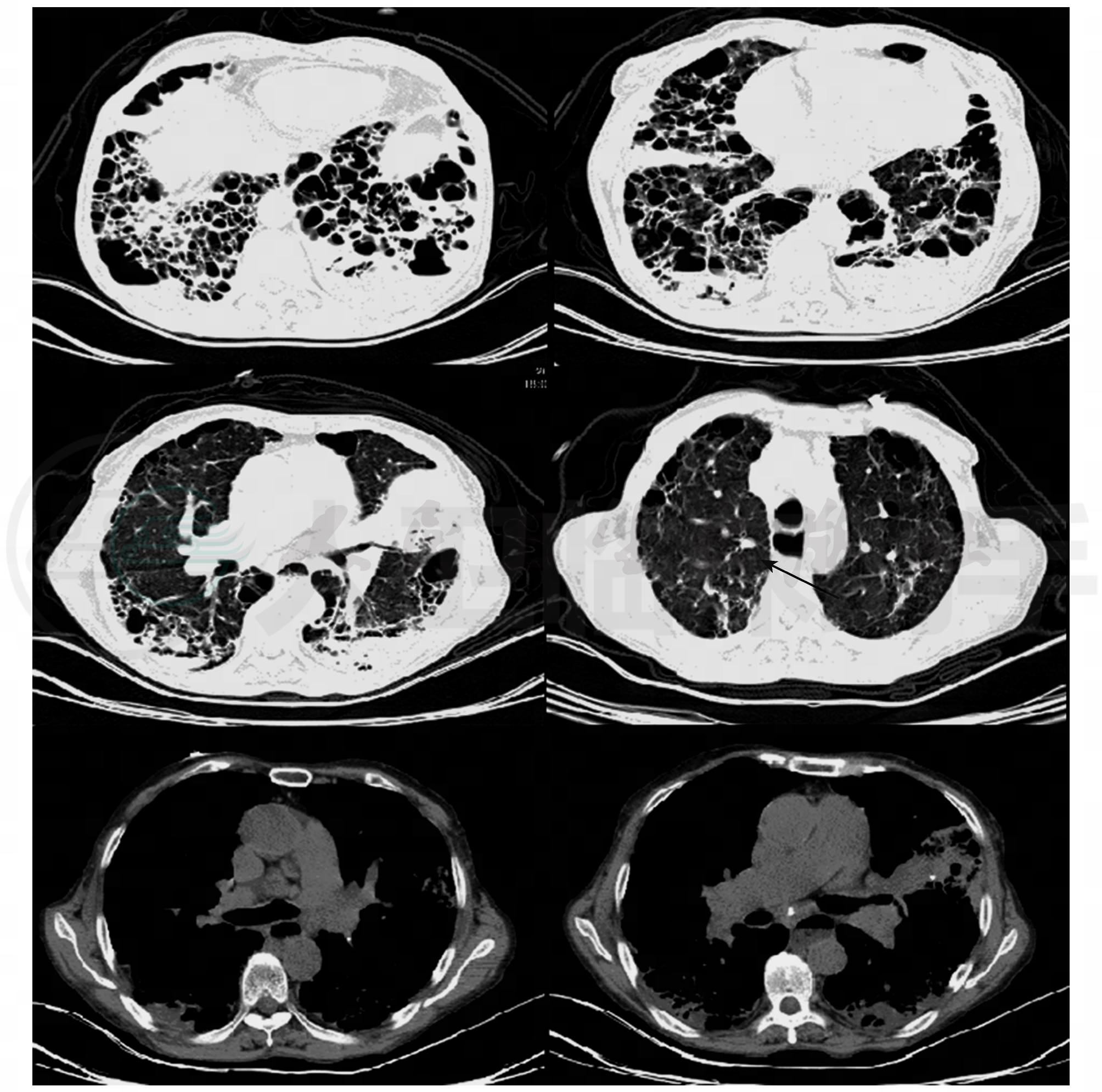

入院时辅助检查:血常规:白细胞9.6×109/L,中性粒细胞百分比85.3%,血红蛋白107g/L,血小板275×109/L;D-二聚体:69μg/L;肝功能:白蛋白32.2g/L,白球比0.9;肌钙蛋白0.05ng/L;pH 7.430,PaCO2 43.8mmHg,PaO2 74.3mmHg(吸氧2L/min)。肺CT:双肺小叶间隔明显增厚,形成大蜂窝影和气囊腔,于双肺上叶以胸膜下为著,于双肺下叶广泛弥漫分布,双肺实质透过度下降,肺内多发斑片影和实变影,左肺舌段支气管截断,远端见肿块影,内有点状钙化,纵隔多发肿大淋巴结,双侧胸腔积液,食管扩张(图1)。心脏超声提示:右室内径22mm,左室射血分数:67%,间接估测肺动脉压70mmHg。

图1 双肺小叶间隔明显增厚,形成大蜂窝影和气囊腔,于双肺上叶以胸膜下为著,于双肺下叶广泛弥漫分布,双肺实质透过度下降,肺内多发斑片影和实变影,左肺舌段支气管截断,远端见肿块影,内有点状钙化,纵隔多发肿大淋巴结,双侧胸腔积液,食管扩张(箭头)

入院诊断:系统性硬化病,肺间质纤维化,肺动脉高压,肺内感染,Ⅰ型呼吸衰竭

入院后诊治经过:入院后继续口服波生坦降肺动脉压,口服泼尼松治疗硬皮病,同时辅以美罗培南抗感染、化痰等综合治疗,考虑患者咯血,给予邦亭止血,完善血清肺癌系列、痰查瘤细胞、痰细菌培养、内毒素定量、1-3-β-D-葡聚糖定量等检查。化验回报:细胞角蛋白19片段:12.80ng/ml,其余肿瘤标志物正常,反复多次痰中未查到瘤细胞。考虑近期肺CT较半年前肺CT肺部病变有进展,调整泼尼松用量到15mg日1次口服。经过美罗培南抗感染治疗5天,初期患者咳痰减少,咯血停止。但住院1周后患者又出现发热,咳痰增多,为黄色黏痰,听诊双肺散在干鸣音,不除外由感染引起气管痉挛;痰培养为嗜麦芽窄食单孢菌生长,调整抗生素为美满霉素50mg日2次口服,莫西沙星0.4g日1次静点,予患者可必特2.5ml联合沐舒坦15ml日2次雾化吸入。经过治疗,患者病情一度好转,但随后又反复出现发热,咳痰增多,时有黄痰,反复行痰培养,提示铜绿假单胞菌生长,荧光假单胞菌生长,且均为多重耐药,先后单用或联合应用过多种抗生素,包括美罗培南、头孢哌酮/舒巴坦、环丙沙星、依替米星、哌拉西林/他唑巴坦、氟康唑等,患者肺内感染症状亦是起起伏伏,患者临终前反复出现气短,胸闷,血氧下降,考虑合并心衰,加用利尿剂及口服依那普利治疗,直至行有创呼吸机辅助通气,仍无法挽救患者,住院5个月后死亡。