患者女性,16年前无明显诱因出现双下肢无力、酸痛,可行走,无间歇跛行,无踩棉感、无胸腹部束带感,患者于当地医院考虑类风湿关节炎可能,给予药物治疗后无好转。近6个月患者出现双下肢无力进行性加重,伴持续性酸痛,二便未见特殊异常。查磁共振(MRI)示C5-6、C6-7及C7-T1椎间盘突出,硬膜囊前缘及脊髓受压,胸段椎管不同程度狭窄,患者为求进一步治疗来我院,门诊以“颈胸椎管狭窄”收入我科。

(一)病史

患者老年女性,主因双下肢酸痛无力16年。

(二)查体

神清,双瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,颈软,双肺呼吸音清,双手浅感觉减退,双小腿以远感觉减退,双上肢肌力及肌张力正常,双下肢肌力Ⅳ级,双膝踝反射正常,病理征未引出。

(三)辅助检查

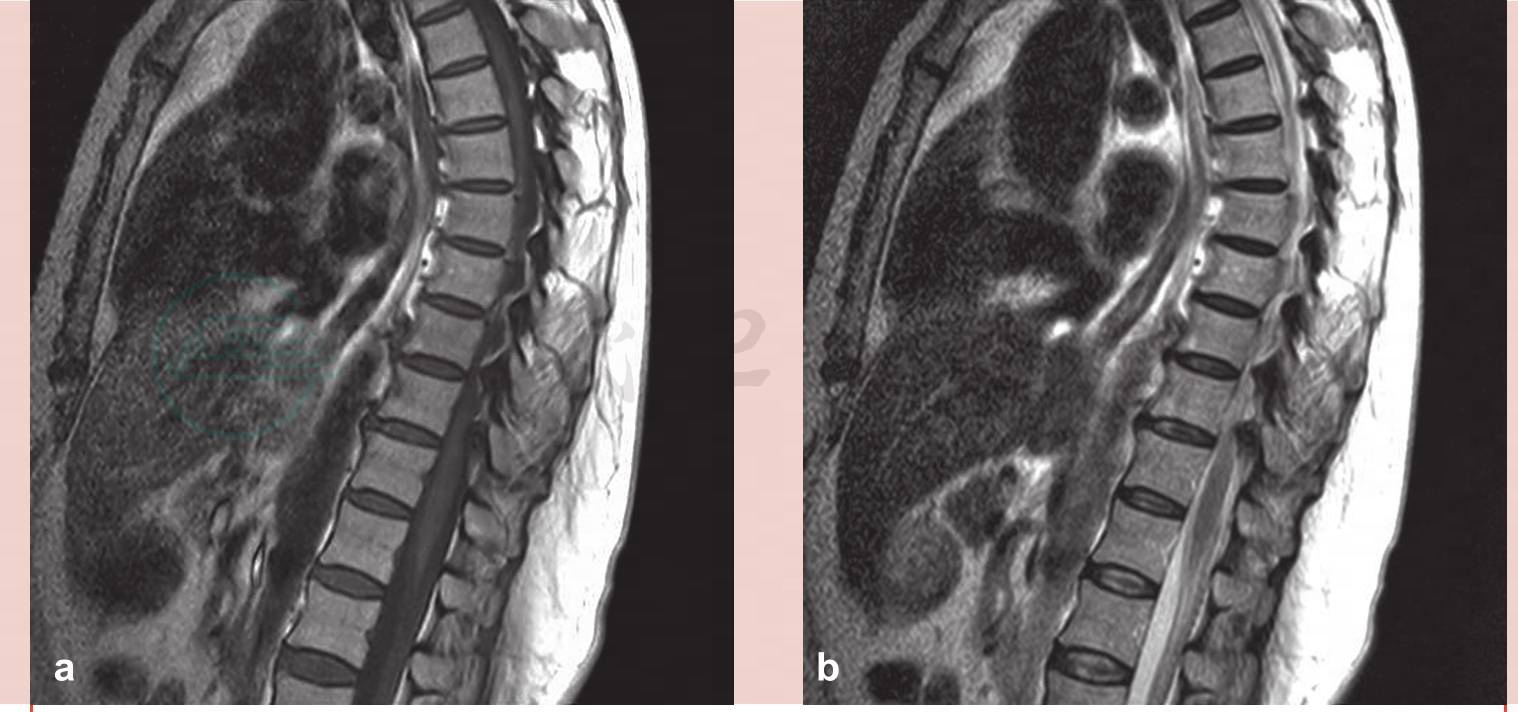

术前磁共振(MRI):C5-6、C6-7及C7-T1椎间盘向后突出,硬膜囊前缘及脊髓受压(图1),T3-12双侧黄韧带增厚,胸段椎管不同程度狭窄(图2),最窄处约8mm。C5-T6段脊髓内可见条形长T2信号影,胸椎向右侧弯。C3-6及L3-4椎体边缘骨质变尖。

图1 术前颈椎磁共振(MRI)可见C5-6、C6-7及C7-T1椎间盘向后突出,硬膜囊前缘及脊髓受压

a. T1像;b. T2像

图2 术前胸椎磁共振(MRI)可见T3-12侧黄韧带增厚,胸段椎管不同程度狭窄

a. T1像;b. T2像

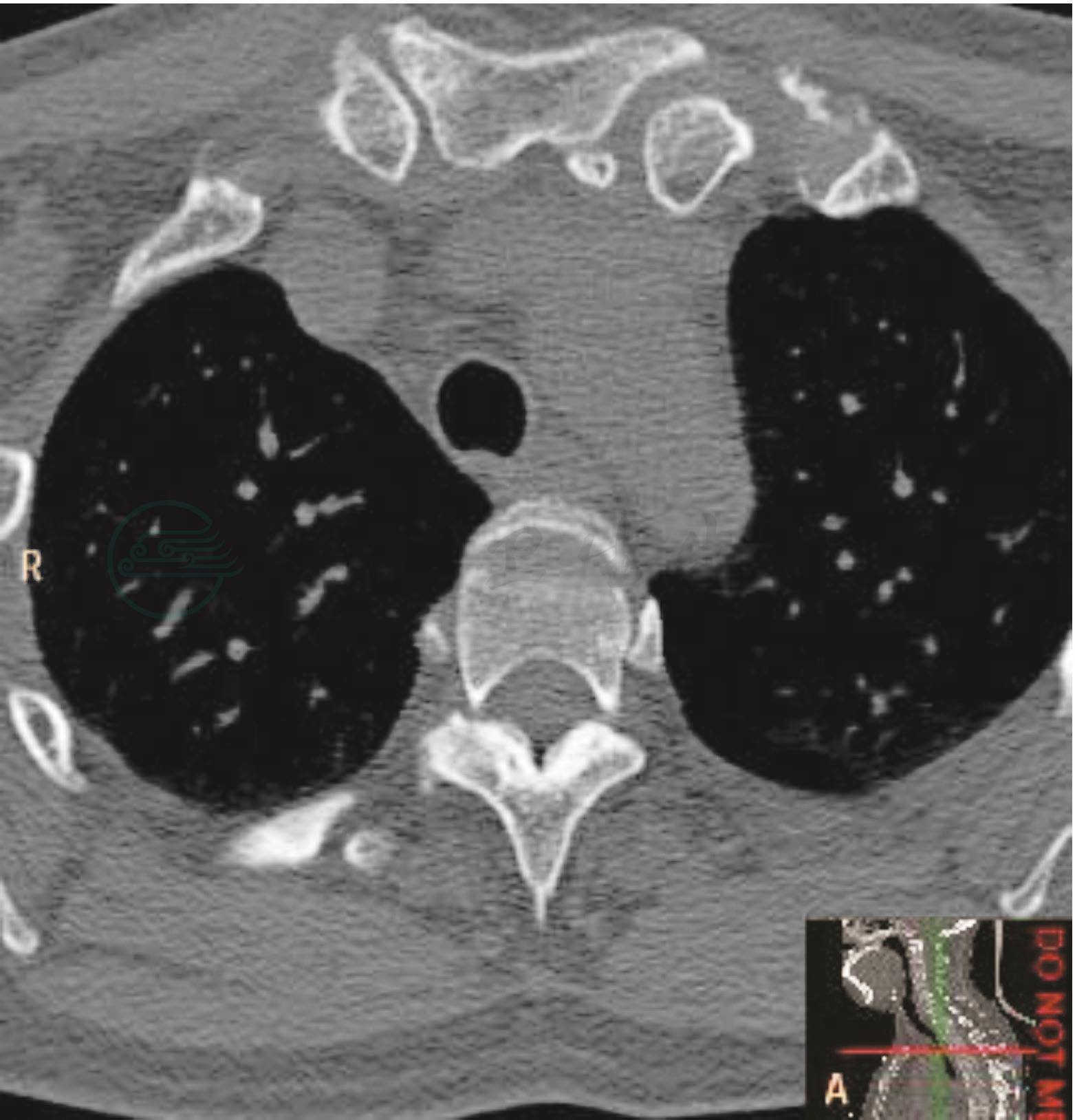

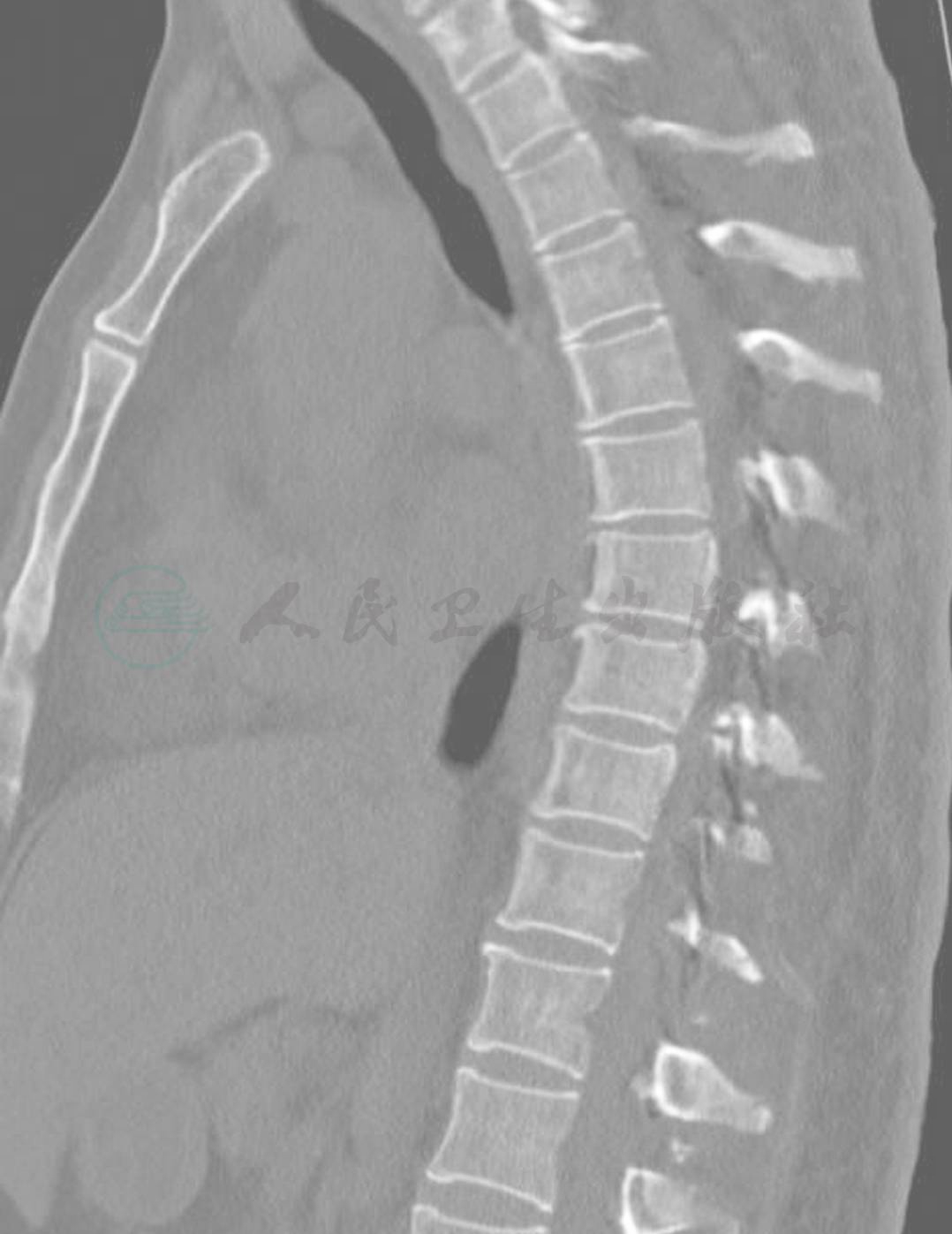

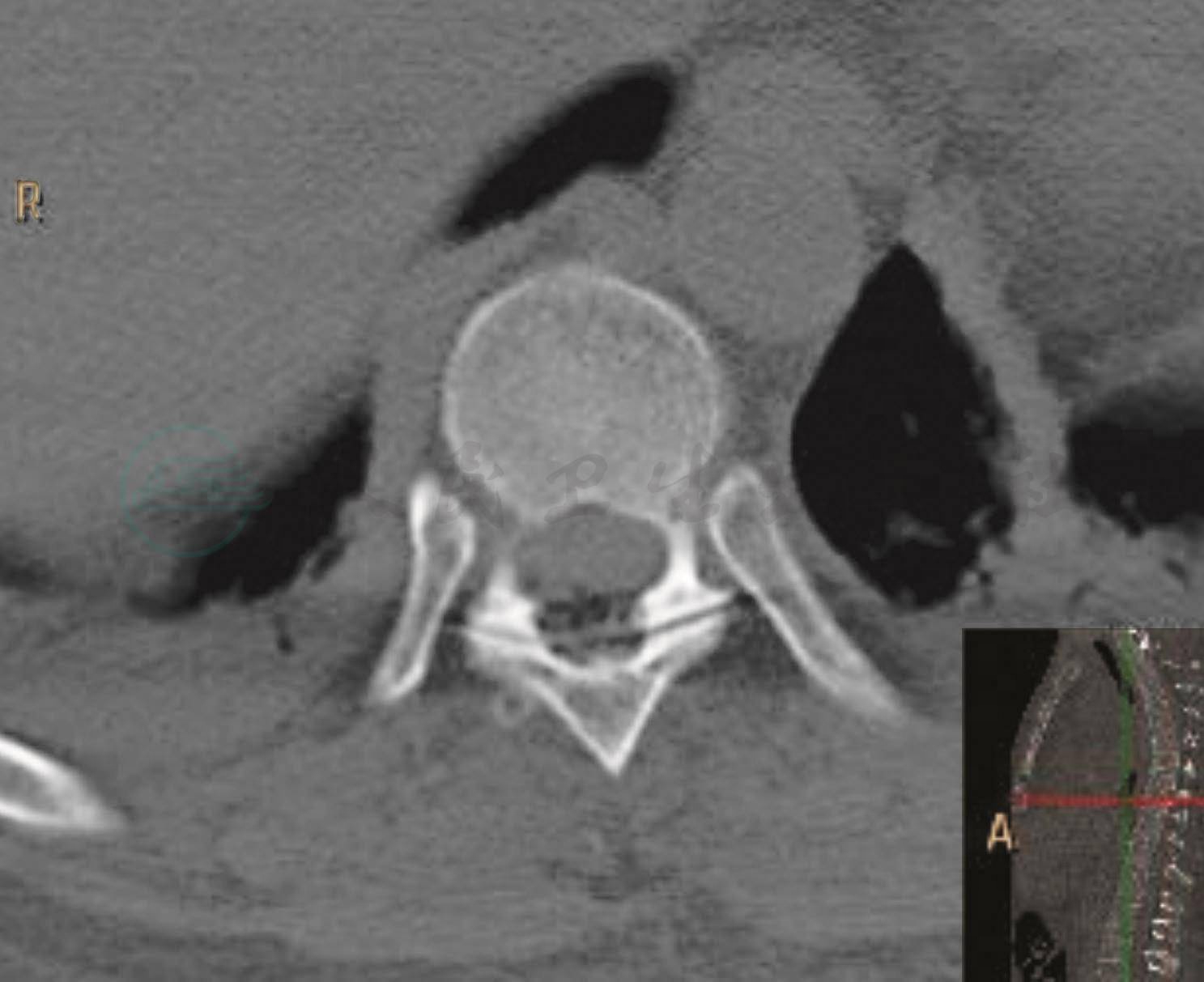

术前CT:胸椎向右侧弯,伴后凸(图3)。C5-T1后纵韧带骨化,相应节段骨性椎管前后径变窄(图3),最窄处约7.5mm。T1左侧黄韧带及T3-11双侧黄韧带肥厚骨化,胸段骨性椎管不同程度狭窄(图4),最窄处约8mm。颈胸椎体及胸椎小关节可见骨质增生,椎小关节间隙变窄。C4-T5椎间盘向后突出,相应水平硬膜囊前缘稍受压改变。

图3 术前CT可见C5-T1后纵韧带骨化明显,胸椎后凸

图4 术前CT轴位相可见黄韧带肥厚骨化

(四)术前诊断

颈椎病、胸椎管狭窄、脊髓空洞。

(一)手术过程

全麻成功后安置神经监测电极,俯卧位,取T2-12后正中入路,暴露棘突及双侧椎板,自椎板间磨钻开窗,探查可见黄韧带肥厚并骨化,可见双侧散在骨化压迫硬膜囊,给予显微镜下磨薄后使用椎板咬骨钳咬除增生部分,显微镜下行双侧椎板下潜行减压,保留大部分棘突及大部椎板的外板,探查各节段双侧椎间孔区无狭窄,神经根无压迫,并见硬膜膨隆,搏动良好,后逐层缝合肌肉、筋膜及皮肤,术中电生理监测体感无下降。

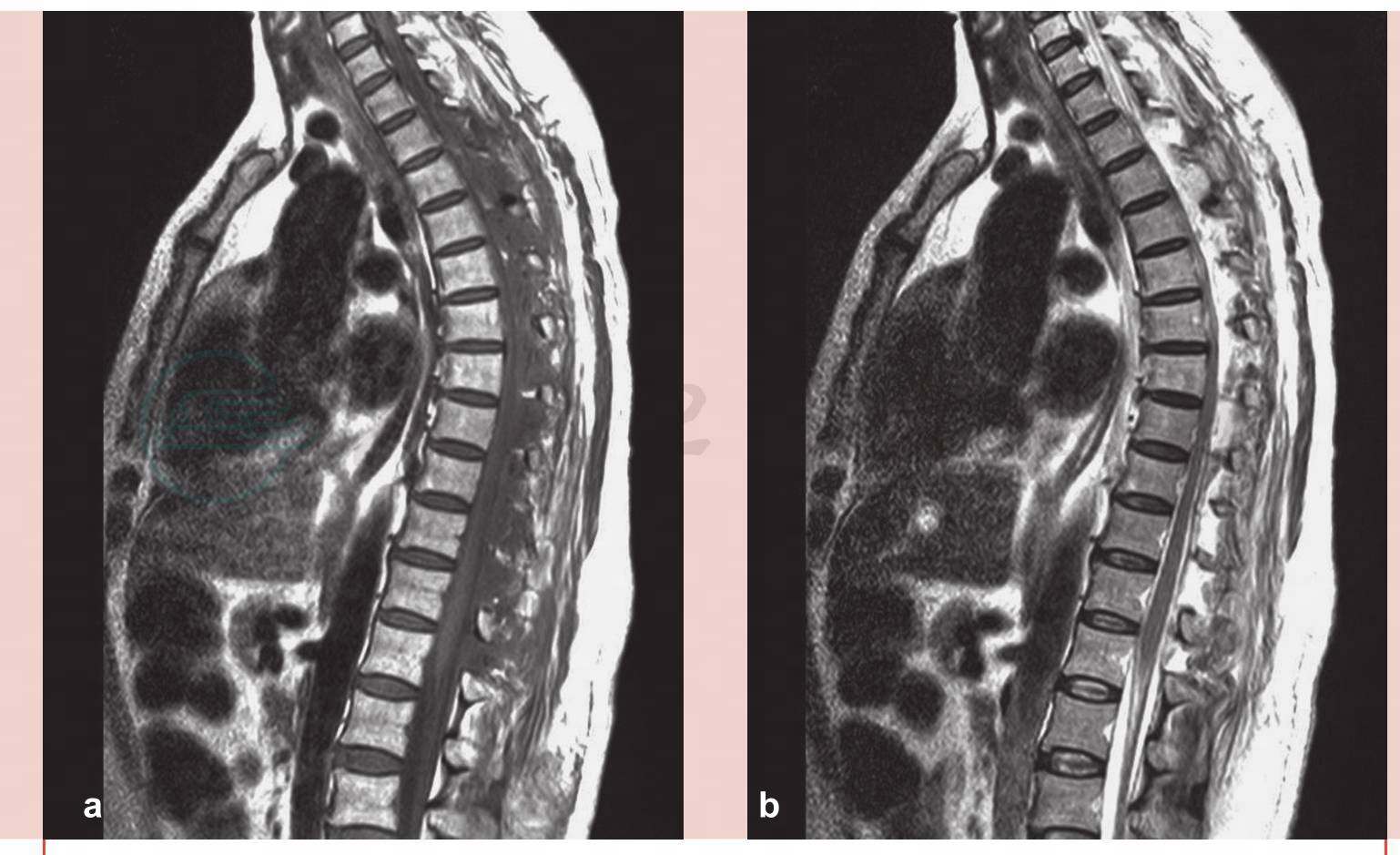

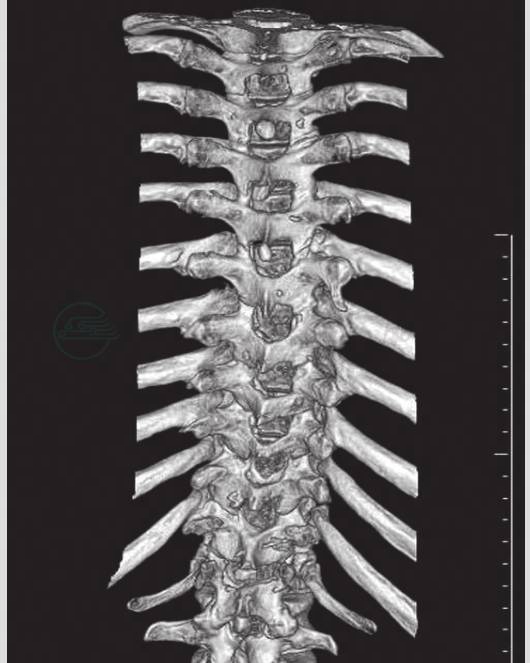

术后患者恢复顺利,双下肢无力症状明显好转,可自主下床活动。复查胸部磁共振(MRI)示椎管减压充分(图5),复查CT示黄韧带骨化切除彻底(图6),椎管减压充分(图7),三维重建可见椎板间开窗,椎体侧方关节保留完好(图8)。

图5 术后胸椎磁共振(MRI)示椎管减压充分

a. T1像;b. T2像

图6 术后胸椎CT示黄韧带钙化切除彻底

图7 术后胸椎CT轴位像示椎管减压充分

图8 术后三维重建可见T2-12椎板间开窗,椎体侧方关节保留完好

患者于胸椎术后2周行颈部手术。术中患者呈仰卧位,双肩部垫高,头后仰约30°,取右侧颈前横切口(图9),逐层切开皮肤、皮下及颈阔肌,沿胸锁乳突肌前缘向下钝性分离,并将气管食管牵向左侧,拨开颈长肌及前纵韧带显露椎体前方,显露C5-6、C6-7椎间隙,在C5、C7椎体上置椎体牵开器螺钉,将C5、C7椎间隙撑开。置手术显微镜,镜下用咬骨钳分块咬除C6椎体,保留骨块,髓核钳分块咬除C5-6、C6-7椎间隙纤维环及髓核,至椎体后缘,椎体后缘骨质增生,椎间孔狭窄,压迫神经根,髓核向后突出,压迫硬膜囊,予清除局部后纵韧带、突出的髓核及增生的骨质,可见硬膜囊膨起,硬膜囊及神经根减压充分,用磨钻打磨周围骨缘,量取合适的钛笼,内置自体骨,将钛笼置于C5-7椎间隙内,松开椎体牵开器,位置满意后,椎体前方固定钛板,分别固定于C5及C7椎体上,固定并透视位置满意后逐层缝合颈阔肌、皮下及皮肤。

图9 颈部手术切口

(二)术后恢复情况

术后患者恢复良好,四肢活动可,双上肢肌力及肌张力正常,双手感觉稍减退,较术前明显好转,余感觉无明显异常。双下肢肌力Ⅴ-级,双小腿、双足麻木较术前好转。术后复查CT示椎管减压彻底,颈椎生理曲度良好(图10),置入钛笼位置满意(图11)。

图10 术后CT示颈椎曲度良好

图11 术后CT三维重建示钛笼位置满意