患者老年男性,入院前10年余无明显诱因间断出现颈肩部酸痛,无肢体麻木,无头晕及走路不稳,当时未予诊治。1周前,患者因“休息时着凉”出现双上肢麻木,伴肢体肌力下降,以右侧为重,伴间断出现双下肢肌肉抽动,当时给予针灸治疗后上述症状略有好转,于当地医院行磁共振(MRI)检查示C3-4、C4-5、C5-6、C6-7椎间盘退变、突出,椎管狭窄,脊髓缺血变性,后患者为行进一步诊治就诊于我院,门诊以“颈椎病”收入院。

(一)病史

患者男性,63岁,主因颈肩部酸痛10年余,双上肢麻木、肌力减退1周入院。

(二)查体

患者神清语利,查体合作,双瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,颈软,双肺呼吸音清,双上肢近端肢体肌力Ⅳ级,远端肢体肌力Ⅲ级,双下肢近端肢体Ⅴ级,远端肢体肌力Ⅳ级,右侧肢体远端较左侧稍差,肌张力正常。全身感觉无明显异常。右侧巴宾斯基征阳性,左侧巴宾斯基征弱阳性。

(三)辅助检查

术前 CT 检查提示:颈椎骨质增生(图1),C3-4、C4-5、C5-6、C6-7椎间盘突出,C3-4、C6-7节段椎管狭窄(图2)。

图1 术前CT矢状位示颈椎骨质增生

图2 术前CT轴位示椎管前后径变小

(四)术前诊断

颈椎病、颈椎管狭窄、颈椎间盘突出。

(一)手术过程

患者取俯卧位,手术入路选择颈后正中直切口,依次切开皮肤、皮下,分离两侧肌肉,显露C2-7棘突及两侧椎板、侧块,先用磨钻磨开右侧椎板外层骨质,形成门轴,再磨开左侧椎板,显露硬膜囊,分离硬膜外黄韧带及脂肪,见硬膜囊膨起明显,脊髓搏动良好,将C3-6棘突及椎板翻向右侧,用4枚Rita固定器及钛钉支撑固定于左侧椎板及侧块上,固定满意,取自体颗粒骨填充于右侧门轴处,严密止血,缝合肌肉、筋膜、皮下及皮肤。

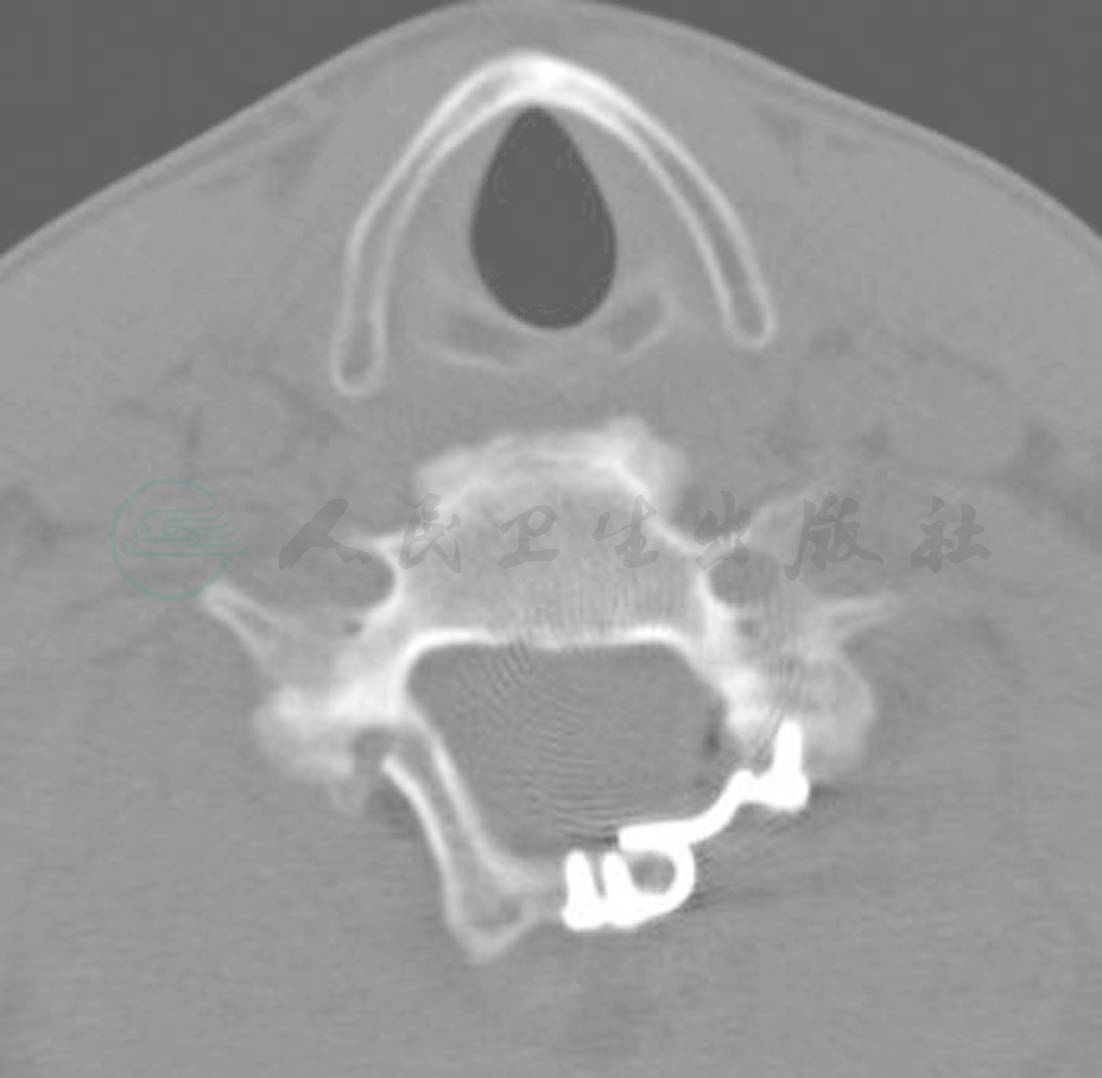

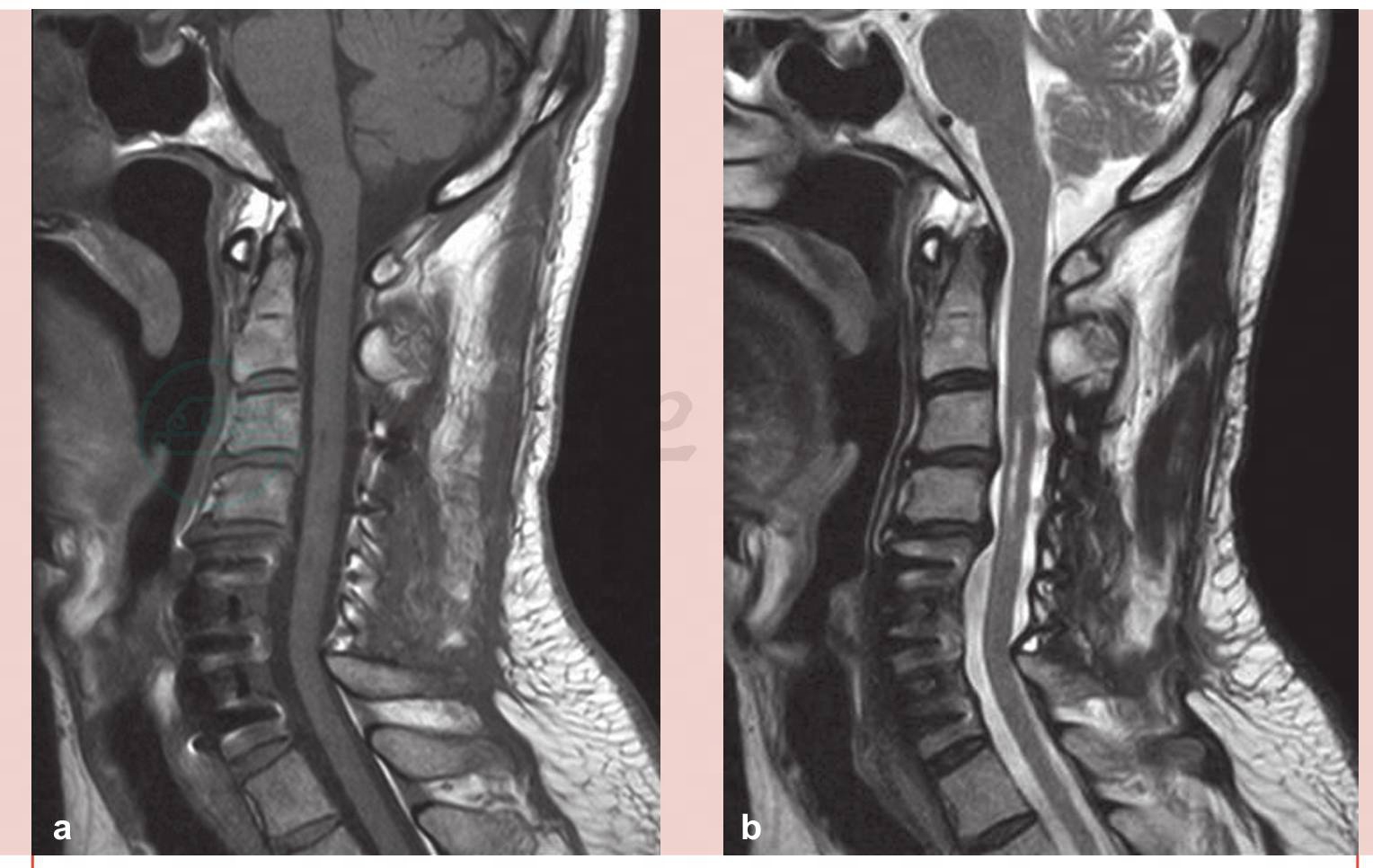

术后患者诉两侧颈肩部疼痛,双上肢上抬无力,左侧明显,佩戴颈托可下床行走可,诉站立1分钟后感觉双下肢无力。术后复查磁共振(MRI)示C3-6减压满意,脊髓后方压迫解除,C3-5可见髓内变性信号(图3),C6-7节段椎间盘突出,压迫硬膜囊,CT示颈椎生理曲度良好(图4),椎管扩大明显,矢状径增加(图5),Rita固定器位置良好(图6)。

图3 术后磁共振(MRI)示脊髓后方压迫解除

a. T1像;b. T2像

图4 术后CT矢状位示颈椎生理曲度良好

图5 术后CT轴位示椎管扩大充分

图6 术后CT三维重建示Rita固定器位置良好

患者颈肩部疼痛及双上肢上抬无力考虑与C6-7节段前方压迫有关,另外C5-6、C6-7椎间盘退变,后缘骨质增生,压迫硬膜囊,存在手术指征,与家属沟通后,行颈前入路C5-6、C6-7椎间盘切除及C5-7固定融合术。

取仰卧位,两侧肩部垫高,头后仰约45°,取右侧颈前横切口,分离胸锁乳突肌与气管食管之间间隙,至椎体前方,切断肩胛舌骨肌,牵开后,显露颈长肌,切开颈长肌,C形臂机下确认C5-6椎间隙,置椎体撑开器,先切除C6-7间隙椎间盘,见椎体前缘骨质增生,髓核突出,压迫硬膜囊及神经根,去除增生骨质及突出髓核,扩大两侧椎间孔,硬膜囊及椎间孔减压满意后,吸收性明胶海绵压迫止血,置入融合器,内置人工骨及自体颗粒骨;同理处理C5-6椎间隙,该间隙椎体前缘骨质增生,椎间盘突出,左侧明显,减压满意后,置入融合器1枚,松开椎体撑开器,塑形钛板,6枚钛钉固定,后逐层缝合肌肉及皮肤。体撑开器,塑形钛板,6枚钛钉固定,后逐层缝合肌肉及皮肤。

(二)术后恢复情况

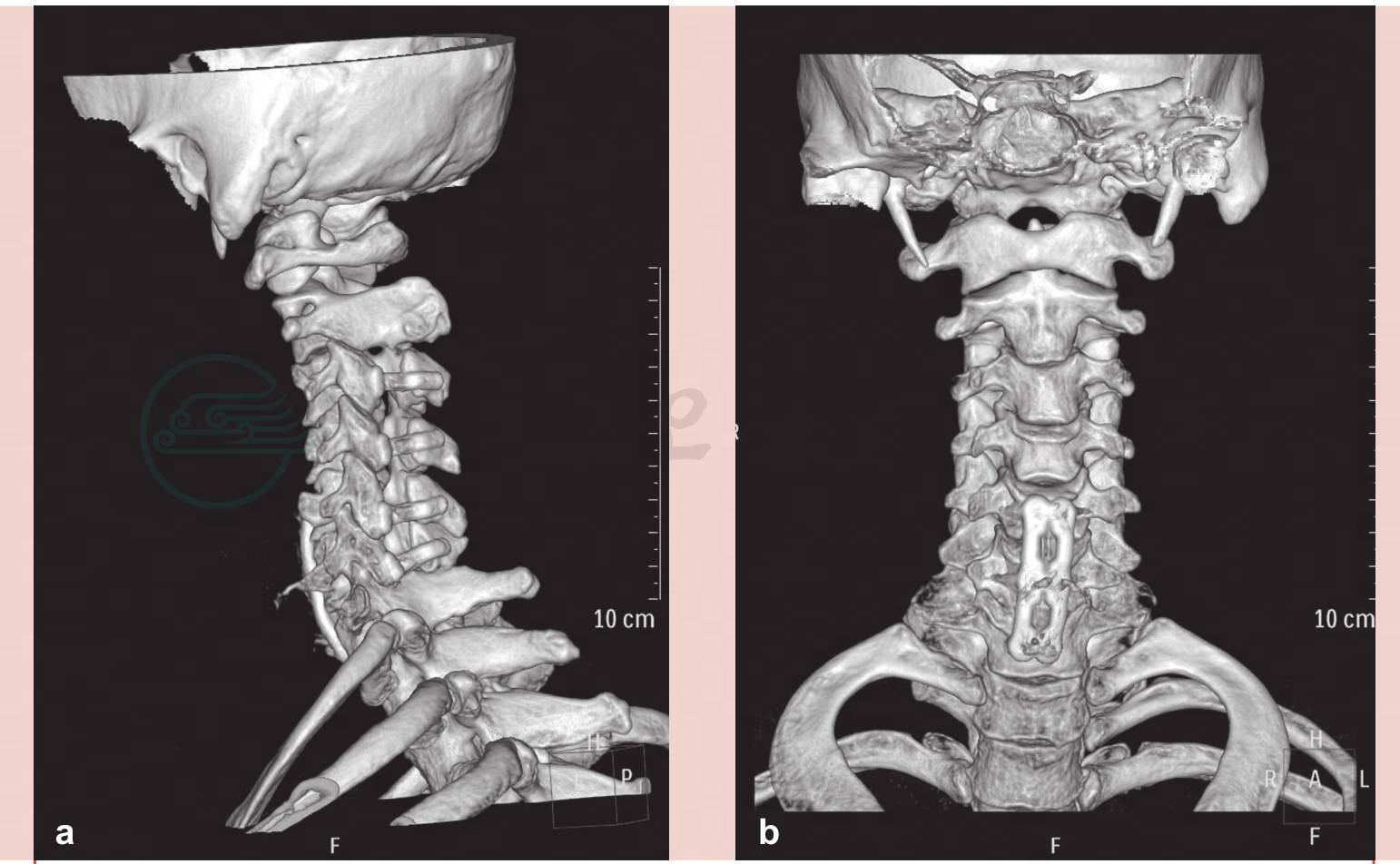

术后患者颈肩部疼痛明显好转,感双上肢肌力较术前提高。术后半年复查磁共振(MRI)示脊髓形态良好,脊髓前方压迫解除,C3-5可见髓内变性信号,较术前明显好转(图7),复查CT示椎间融合器位置良好(图8、图9)。

图7 术后磁共振(MRI)示脊髓前方压迫解除

a. T1像;b. T2像

图8 CT示椎间融合器位置良好

图9 术后CT三维重建

a.侧方;b.正前方