患者男性,55岁,30年前无明显诱因感腰痛,向双下肢放射,活动受限,脊柱僵直,当地医院诊断为强直性脊柱炎。后就诊于多家医院,行相关治疗,疼痛感逐渐消失,但脊柱活动度明显受限。12年前患者无明显诱因感右足底麻木,后麻木范围逐渐扩大至骶尾部、会阴部、右下肢后方及右足,伴性功能障碍。5年前逐渐出现大便不受控制。近半年,出现二便失禁。于当地医院行B超检查考虑神经源性膀胱,行腰椎磁共振(MRI)检查发现椎管内外多发占位。后就诊于我院,以“椎管内多发占位性病变”收入我科。

(一)病史

患者中年男性,主因腰背痛30年,间断下肢麻木十余年,加重伴二便失禁半年入院。

(二)查体

神清,双瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,脊柱生理曲度存在,颈椎、腰椎活动度明显减弱,腹壁反射存在,提睾反射存在,肛门反射消失,腰骶椎压痛,右拇趾背伸、屈曲肌力稍弱,余肢体肌力、肌张力正常,生理反射存在,病理征未引出。

(三)辅助检查

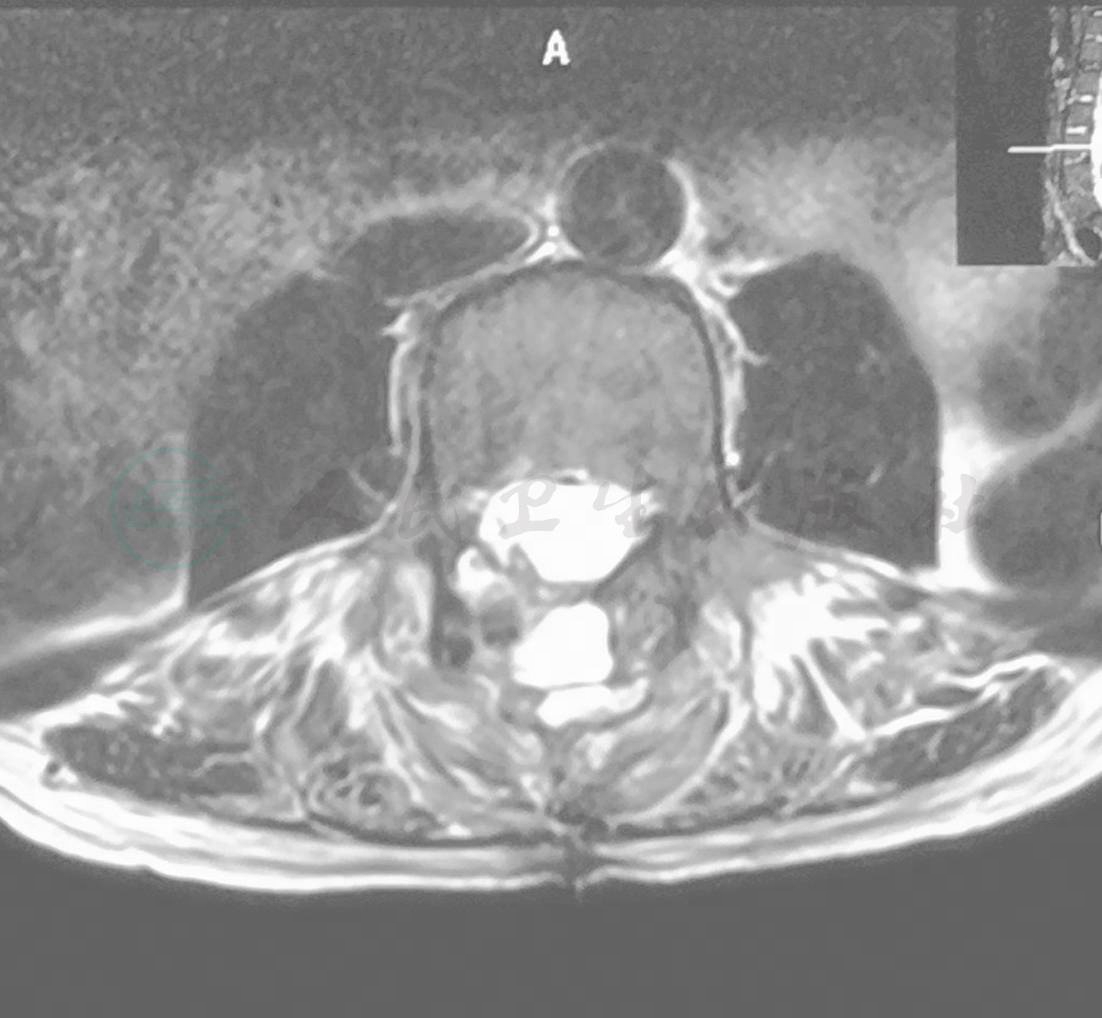

腰椎磁共振(MRI):L2-S1水平椎管内偏后方见多发长T1长T2信号影,部分呈串珠样改变,较大者大小约1.2cm×3.7cm,边界清楚,邻近椎板及硬膜囊受压(图1~图3)。

图1 术前磁共振(MRI)矢状位

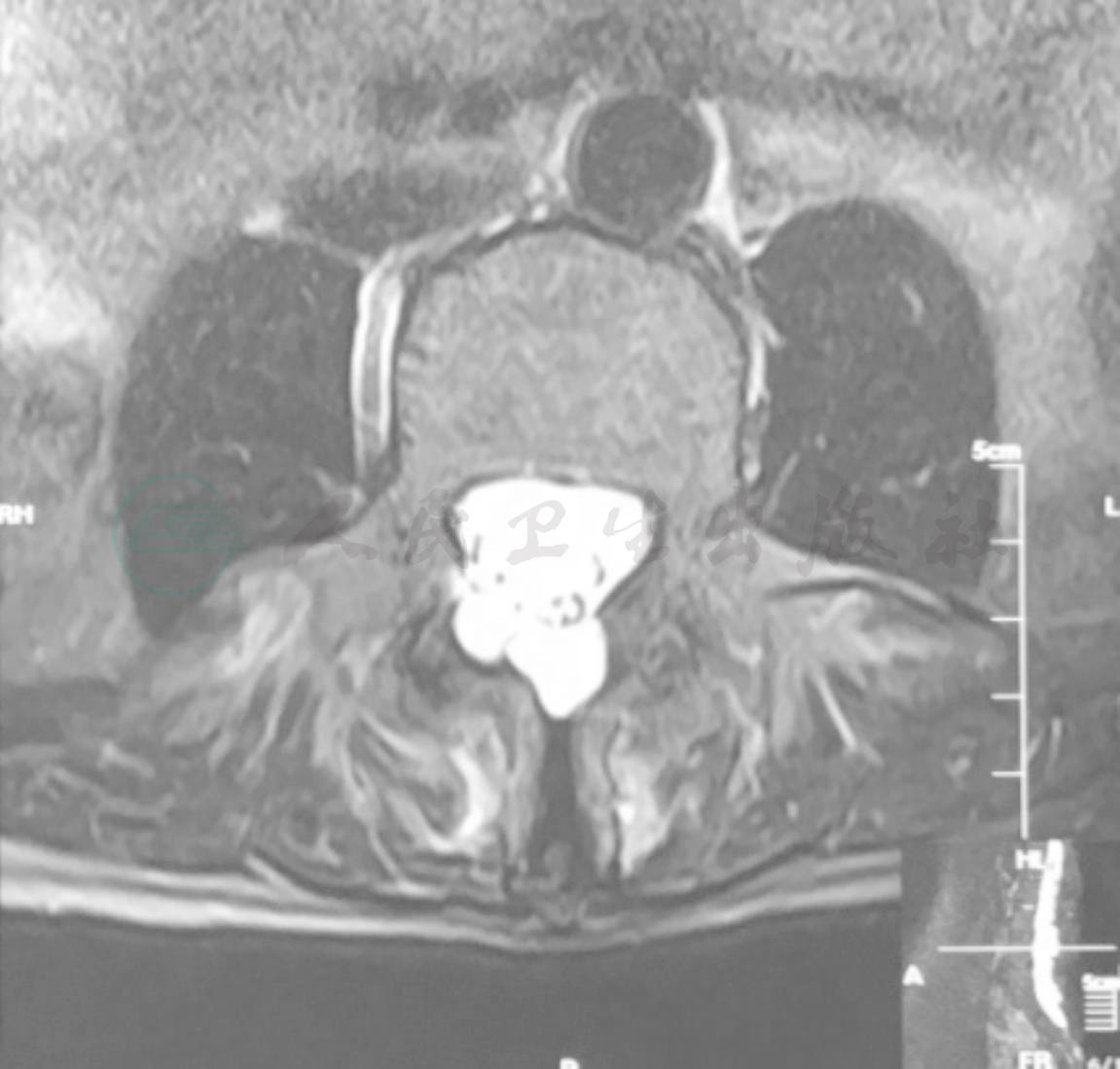

图2 术前磁共振(MRI)轴位像

图3 术前磁共振(MRI)冠状位

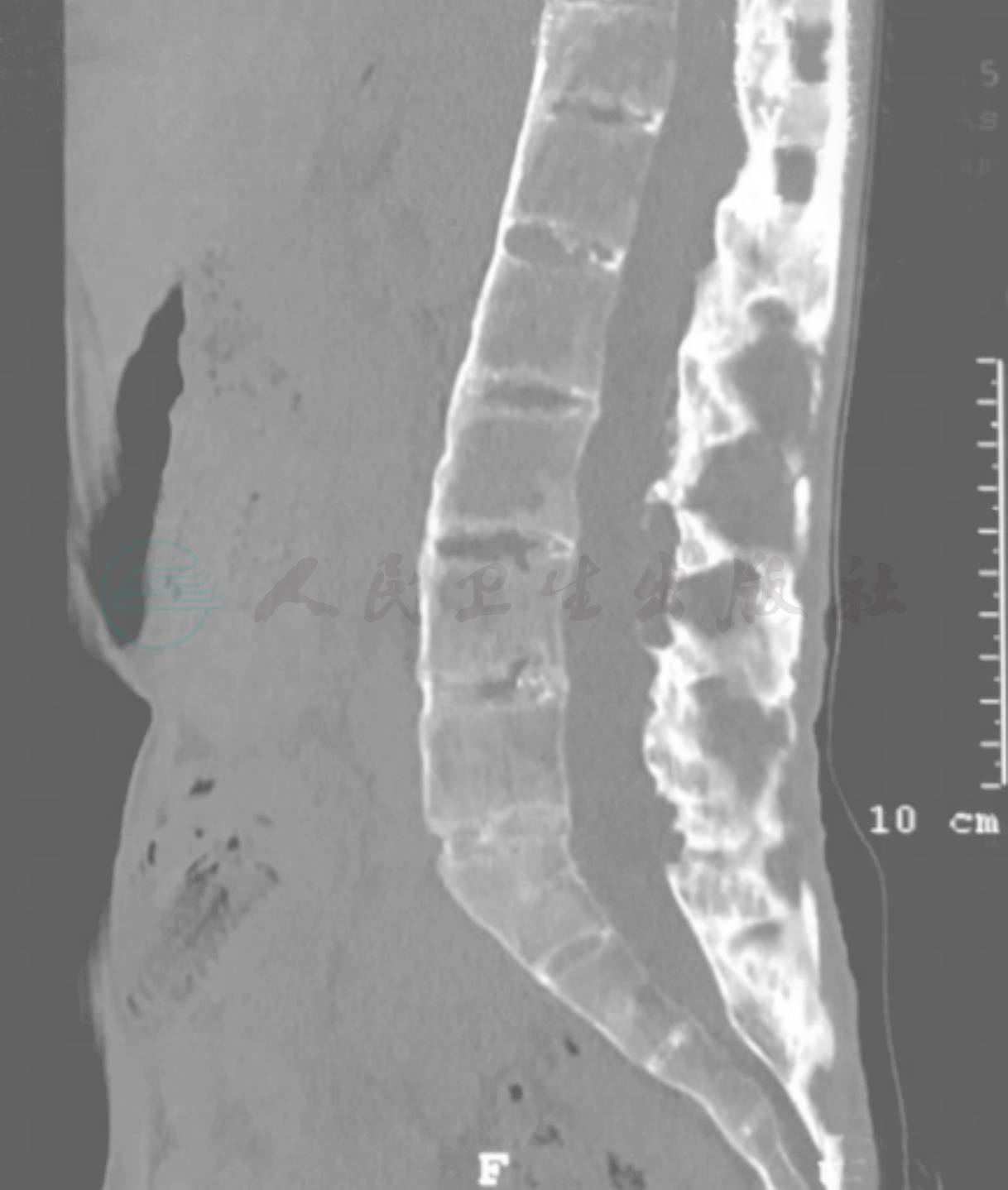

腰椎CT:腰椎曲度变直,稍侧弯。T11-S1椎体椎板融合,各小关节融合,T11-L5椎体呈方形,椎旁各韧带可见骨化(图4),L2-S1椎管后椎板内可见多发囊条片状不均匀低密度影,相应椎板骨质吸收破坏(图5)。T12-S1椎间隙见条状高密度影。双侧骶髂关节融合(图6)。

图4 术前CT矢状位

图5 术前CT冠状位

图6 术前CT三维重建

(四)术前诊断

椎管内多发占位(L2-S1蛛网膜囊肿),强直性脊柱炎。

(一)手术过程

患者俯卧位,安置神经监测电极,取腰骶部后正中直切口,逐层切开皮肤、皮下组织、肌层,见肌层菲薄,两侧牵开组织,见脊上韧带,棘间韧带骨化,相邻椎间关节融合,确认L2-S1椎体,咬骨钳咬开棘突及钙化韧带,磨钻磨除局部骨质,见椎管内黄韧带钙化,与硬膜粘连,局部缺损,咬除并扩大骨窗,见多发病变多数位于硬膜外,与硬膜粘连,个别病变与硬膜沟通,包绕神经根生长,囊壁色灰白,内有无色清亮囊液,镜下仔细分离囊壁,松解神经根,神经监测提示功能保留满意,人工脊柱膜及自体筋膜修补硬膜,放置皮下引流管,逐层缝合肌肉、皮下组织及皮肤。

(二)免疫组织化学标记

CK(-);EMA(-);Vimentin(+);SMA(部分 +);Actin(血管 +);S-100(部分 +);CD34(血管 +);弹力纤维(+)。

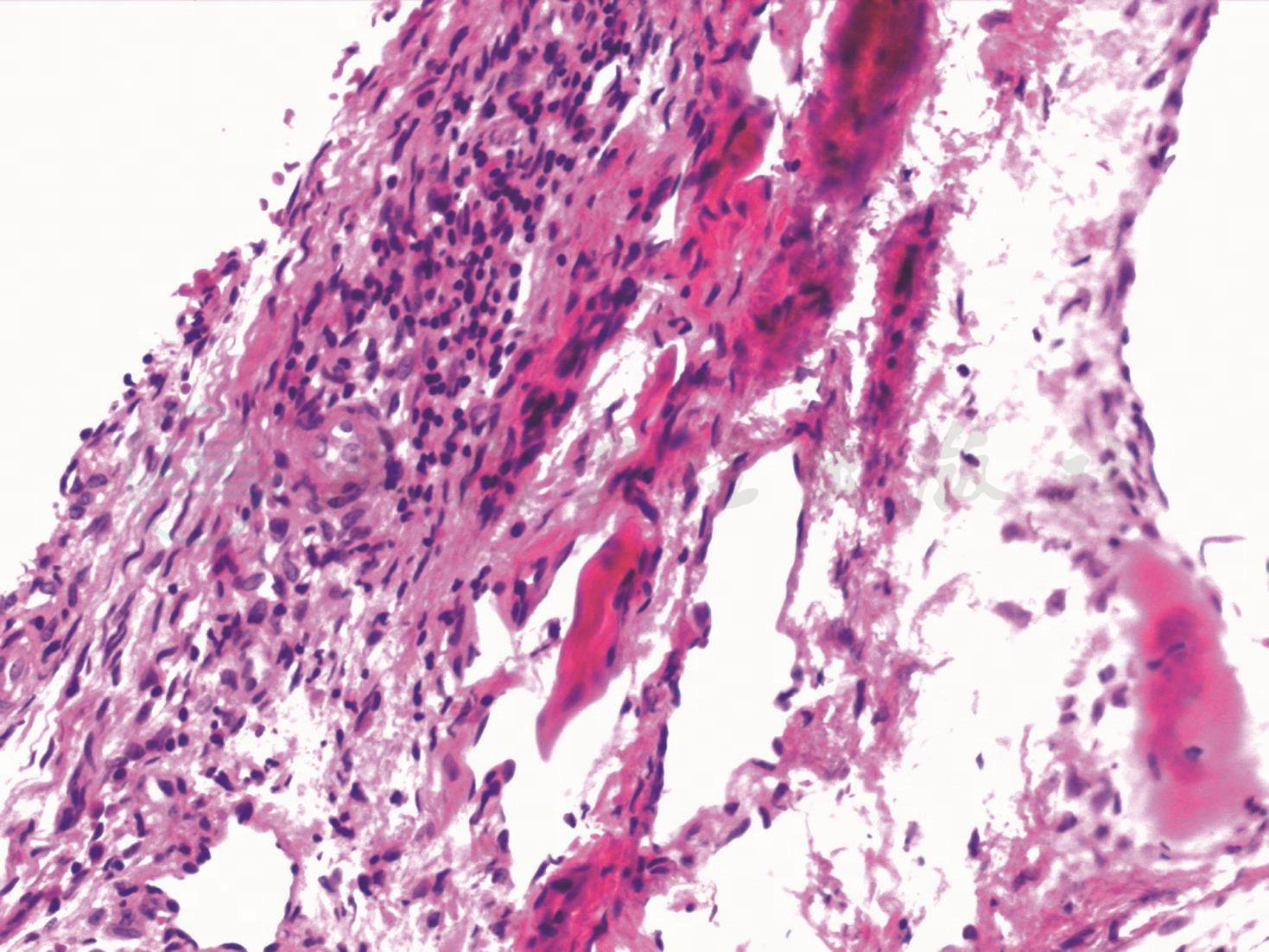

(三)病理诊断

(L2-S1椎管内硬膜外)送检组织,镜下见破碎骨、骨髓、增生的纤维及脂肪组织,部分骨质退行性变,可见束状弹力纤维,局灶少许炎症细胞浸润,另见少许横纹肌组织(图7)。

图7 增生纤维及脂肪组织(HE染色×200)

(四)术后恢复情况

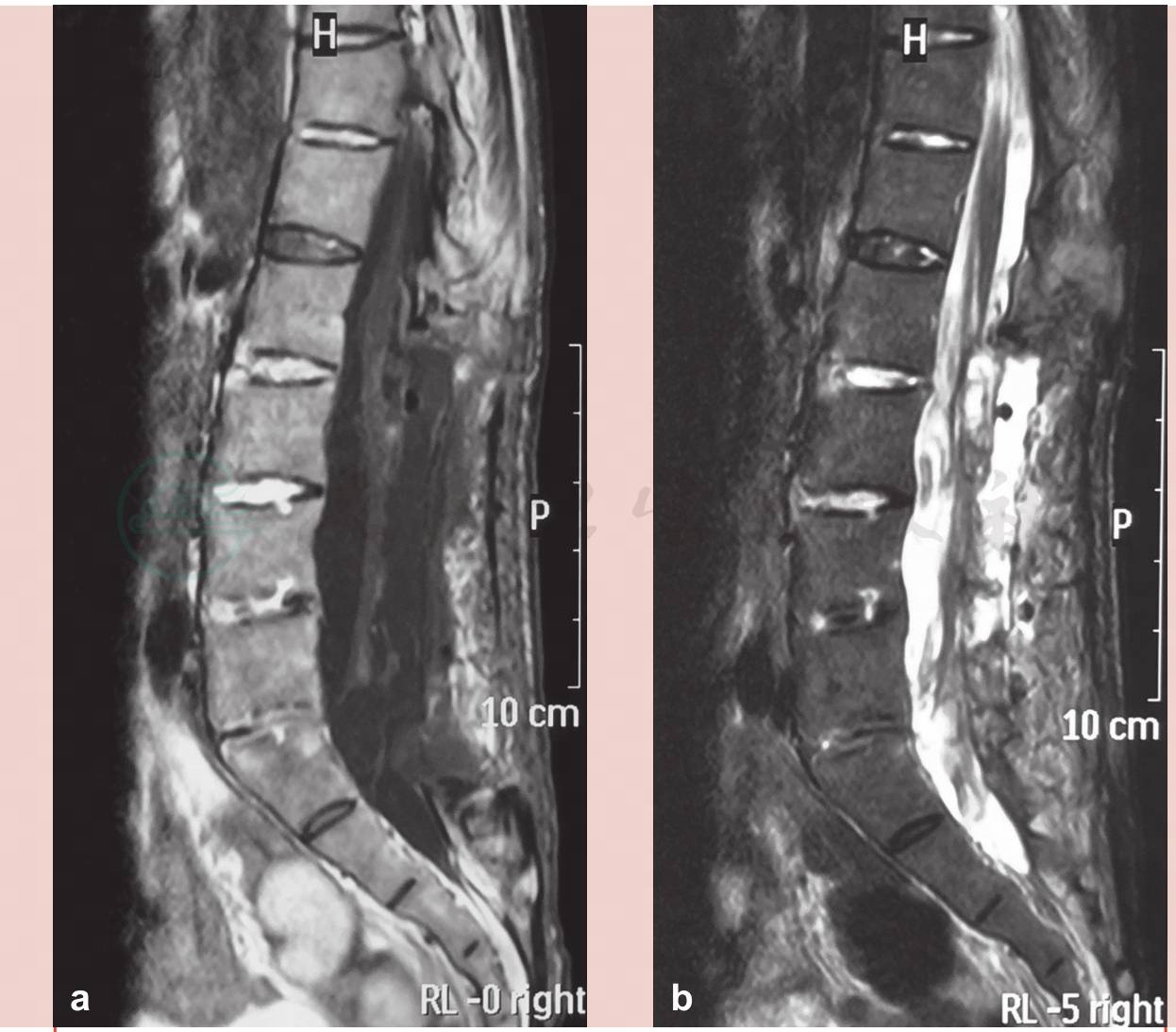

患者术后病情恢复顺利,伤口愈合良好,无红肿、渗出。出院时患者可佩戴腰围下床活动,间断感下肢及骶尾部麻木、疼痛,二便感觉较术前有所好转,四肢肌力同术前,肌张力不高。复查磁共振(MRI)提示蛛网膜囊肿切除彻底(图8、图9)。

图8 术后磁共振(MRI)示蛛网膜囊肿切除彻底

a.T1像;b.T2像

图9 术后磁共振(MRI)轴位