患者女性,45岁,病史较短,病情进展迅速,3个月前患者无明显诱因出现左小腿麻木感,休息后无缓解,无疼痛。数天后左足、左侧大腿、右下肢相继出现麻木感,自诉偶感左腿行走无力,1个月前麻木范围逐渐扩大至肚脐上,同时偶感腹部束带感,患者诉大便不受控制,2周前于当地医院住院治疗,给予激素、营养神经、脱水等治疗,疗效欠佳,行磁共振(MRI)检查考虑T4-6硬膜外、椎旁占位性病变,后为进一步治疗,来我院门诊就诊,门诊以“椎管内占位性病变”收入我科。

(一)病史

患者中年女性,主因双下肢麻木无力感3个月余入院。

(二)查体

神清语利,生命体征平稳,双瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,颈软,无抵抗,耸肩双侧对称有力左下肢近端肌力V-级,余肢体肌力、肌张力正常,腱反射双侧对称引出,T7神经支配区以下痛触觉减退。

(三)辅助检查

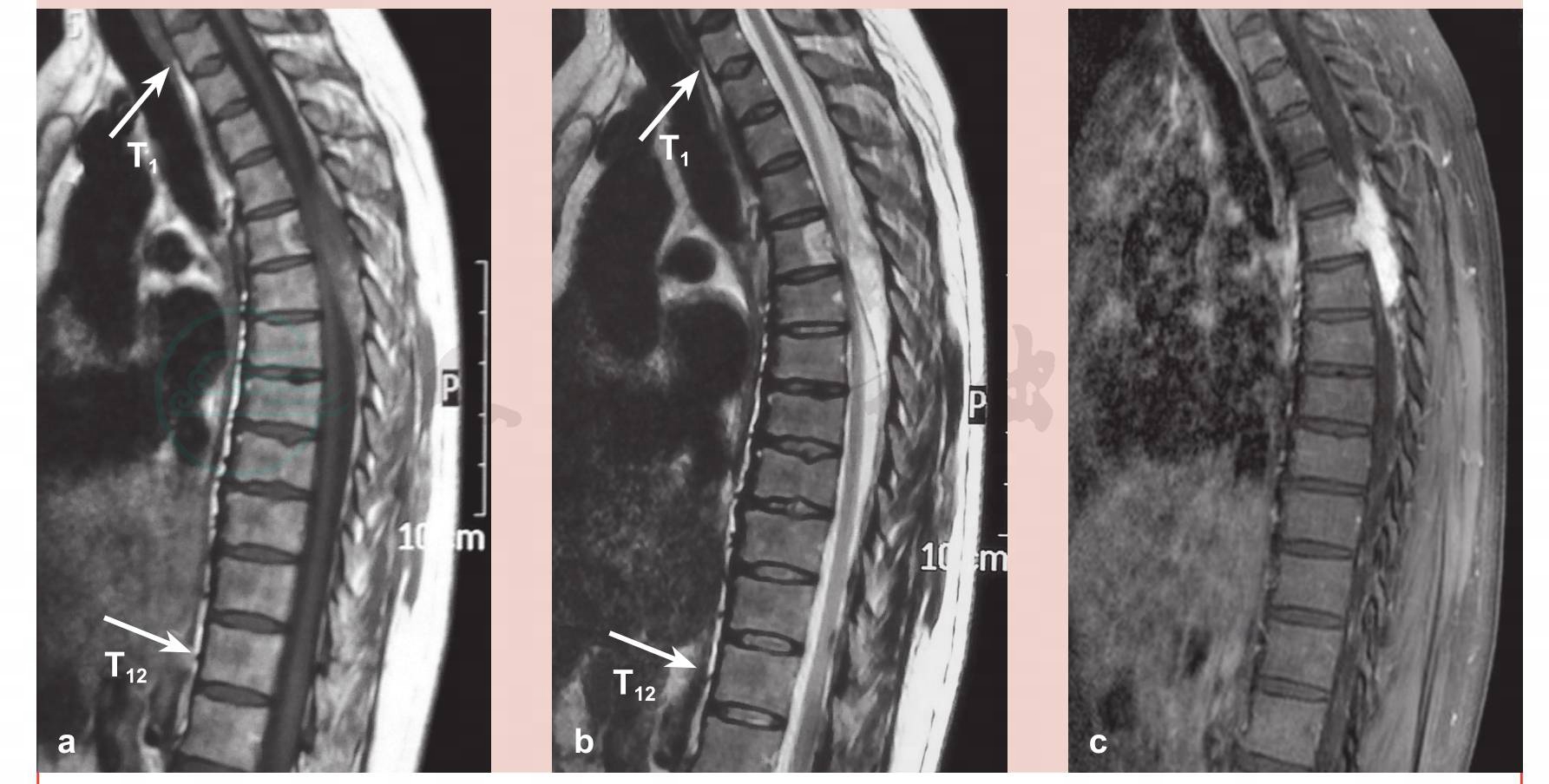

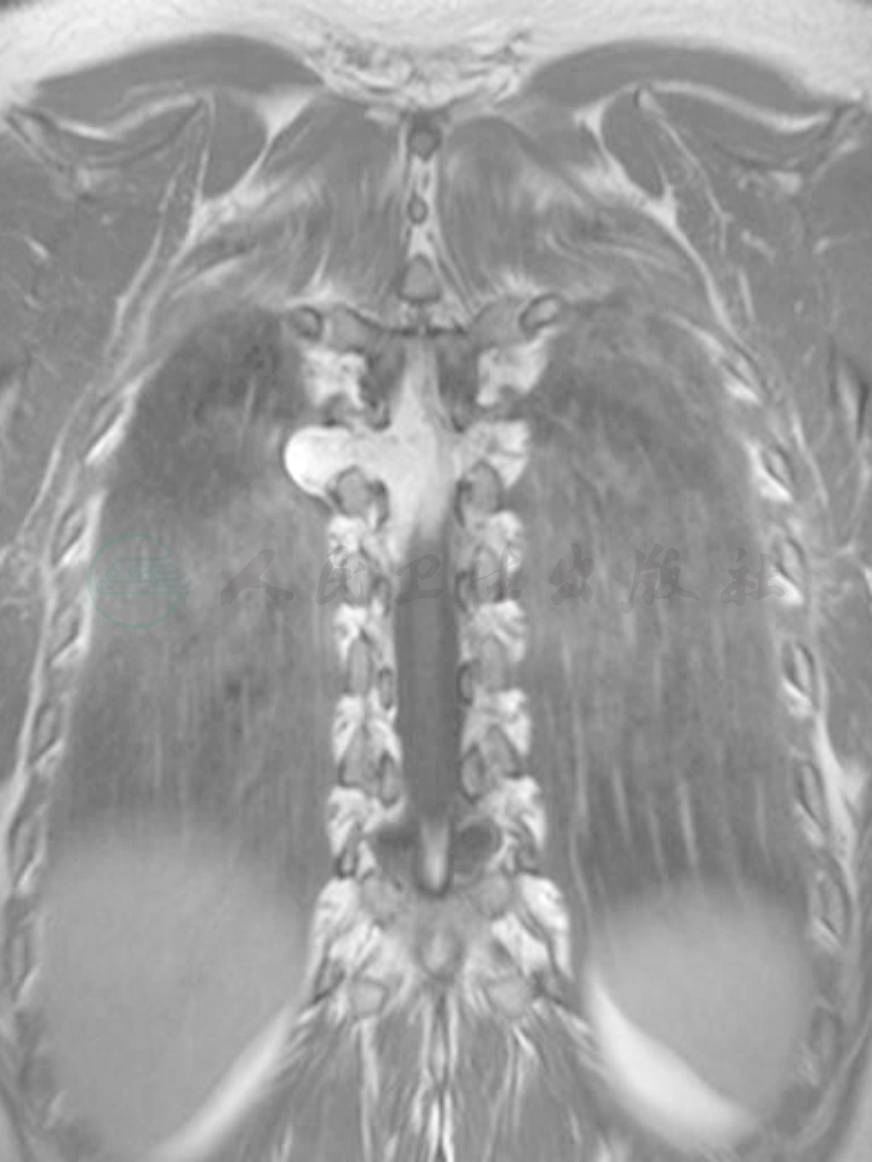

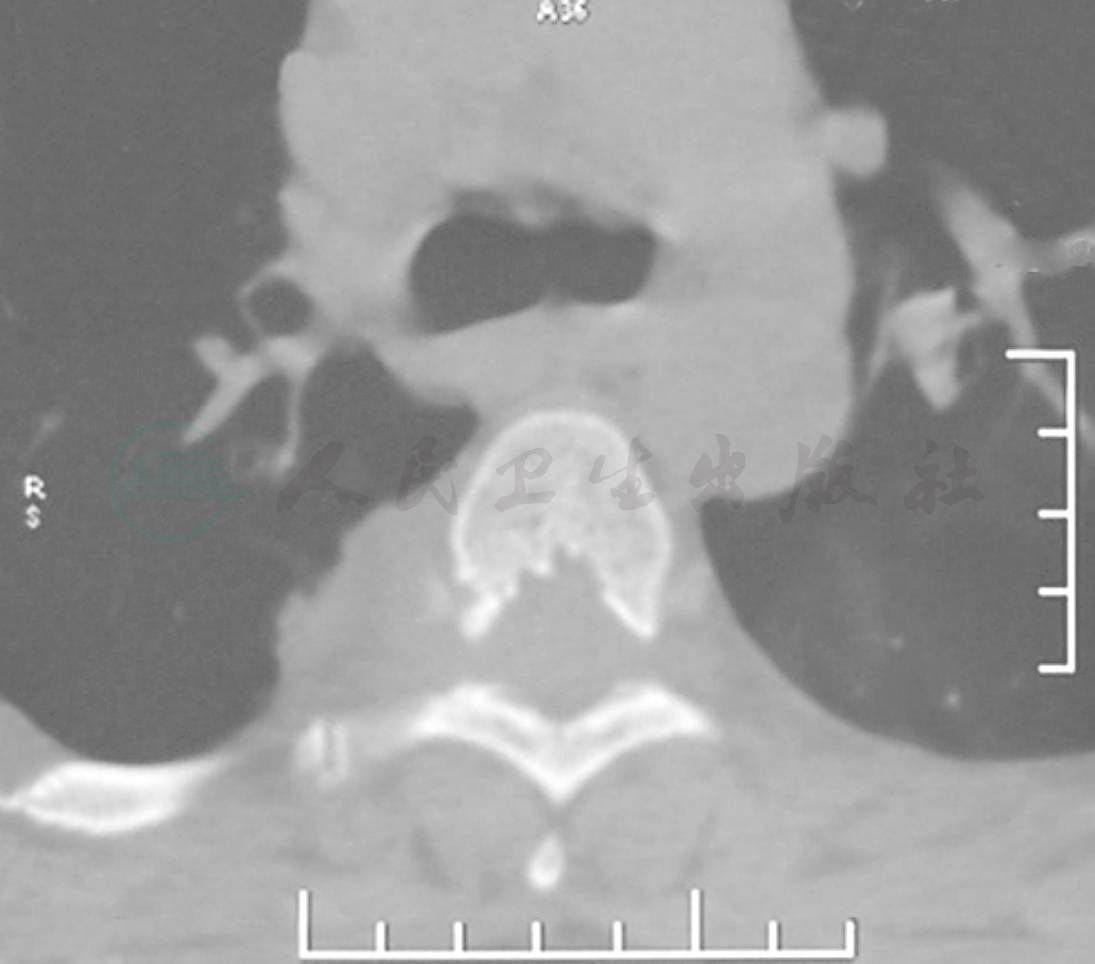

磁共振(MRI)检查:T4-6椎管内硬膜外可见梭形状稍长T1长T2信号影,内可见斑片状稍短T1信号影(图1),相应硬膜囊及脊髓受压左偏,病变累及右侧T4-6椎间孔及右椎旁(图2)。T5椎体受累,可见小片状混杂T1长T2信号影。L1椎体及右侧椎弓根可见片状短T1长T2信号影。胸椎生理曲度直,胸椎间盘椎间隙宽窄一致。增强后,T4-6椎管内硬膜外、右侧T4-6椎间孔及右椎旁可见不规则明显强化,大小约4.1cm×2.6cm×11.6cm。L1右侧椎弓根区可见片状强化影(图3)。术前CT示骨质破坏(图4)。

图1 磁共振(MRI)显示T4-6水平椎管内梭形等T1、稍高T2信号影,肿瘤强化明显,依附于硬膜

a.T1像;b.T2像;c.强化像

图2 磁共振(MRI)轴位示肿瘤位于椎管右侧,向右侧椎间孔生长

图3 磁共振(MRI)冠状位可见肿瘤通过右侧椎间孔向外生长

图4 术前CT可见T4-5右侧椎间孔骨质受侵蚀

(四)术前诊断

椎管内外沟通性肿瘤(T4-6)

(一)手术过程

术前行CT定位T4-6棘突,患者取左侧卧位,标记背部后正中定位节段直切口约8cm,右腋后线纵行直切口约5cm。逐层切开皮肤、皮下组织,显露T4-6棘突,咬除T4-5右侧椎板,T6右侧上半椎板,见硬膜外部分病变呈灰褐色,质地稍韧,边界尚清。通过T5-6椎间孔向椎管外突出。椎管内肿瘤压迫硬膜囊向左侧,局部神经根受压。T5椎体右后方被侵袭。分块切除椎管内肿瘤,术中冰冻提示血管源性肿瘤可能性大,出血汹涌(30分钟,2000ml)。未勉强切除椎间孔及椎旁胸腔内肿瘤,向家属交代情况,终止手术。术中输注自体回收血1000ml,异体红细胞400ml,异体血浆600ml。

术后肢体活动同术前,给予常规激素,脱水,抗炎补液对症支持治疗。轻度贫血给予口服药物纠正。

(二)病理诊断

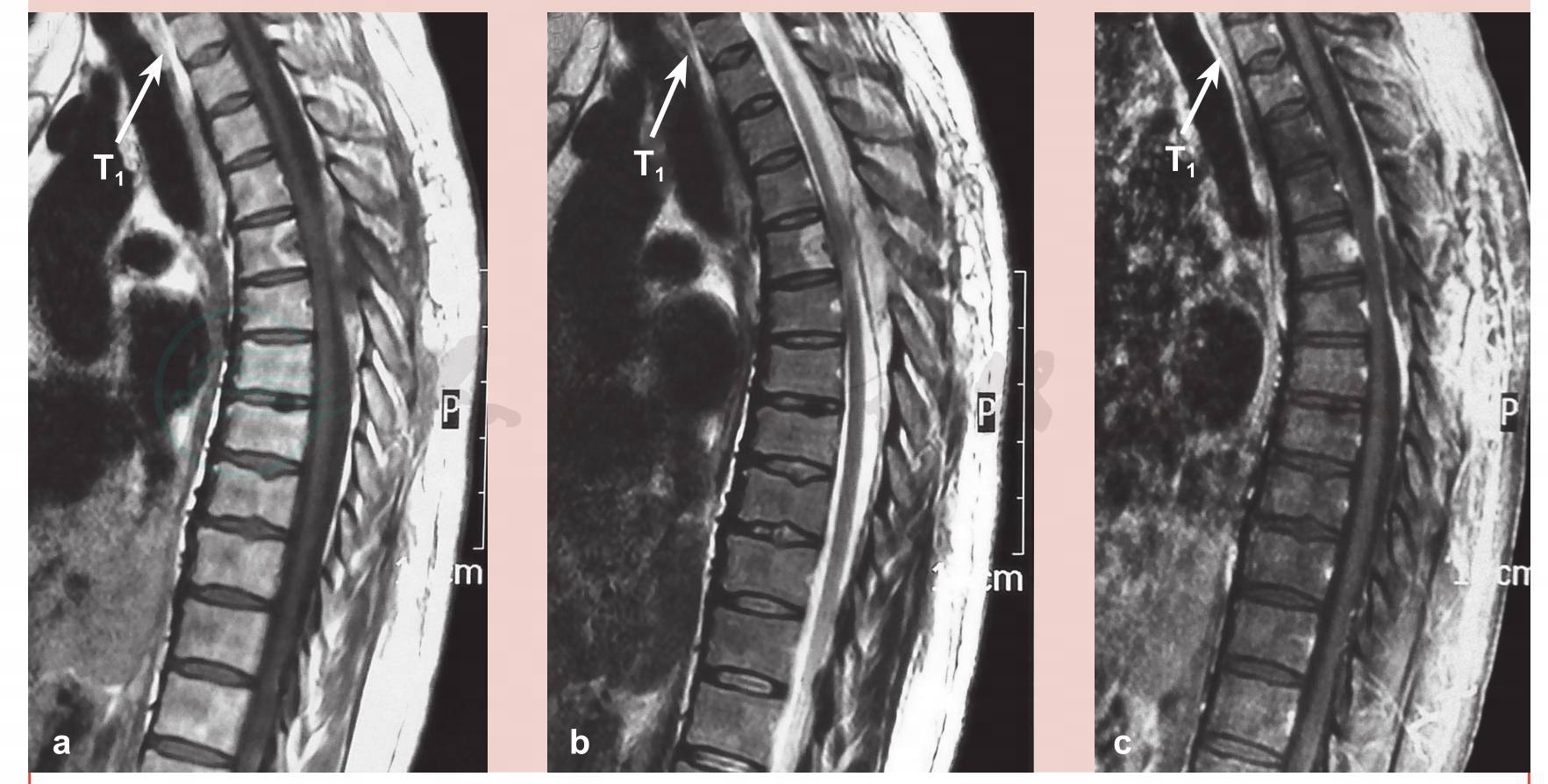

(T4-6椎管内外)送检组织,镜下见发育各阶段的成熟毛细血管在纤维结缔组织内呈岛屿状分布,其内散在部分脂肪细胞,考虑诊断血管脂肪瘤。术后患者四肢肌力、肌张力正常,腹部束带感,胸闷喘憋感消失。术后,麻木感有所减轻。复查胸椎磁共振(MRI)提示椎管内病变全切,椎间孔内病变及胸腔内病变残留(图5~图7)。

图5 术后磁共振(MRI)矢状位

a.T1像;b.T2像;c.强化像

图6 术后磁共振(MRI)冠状位

图7 术后磁共振(MRI)轴位