患者男性,91岁,因“剑突下胀痛5日,发热3日”2011年3月3日入院。入院5天前患者无明显诱因安静状态下出现剑突下疼痛,伴出汗,无胸背及上肢痛,无恶心呕吐,含服硝酸甘油共3次,于20分钟后逐渐缓解,急诊查肌钙蛋白T(TnT)、心肌酶正常,D-二聚体361ng/ml,心电图无明显ST-T缺血改变。之后未再发作剑突下疼痛,但感剑突下憋闷,伴腹胀。3天前出现夜间发热,体温最高38℃,无畏寒、寒战,日间体温可降至正常。无头痛及头晕;无明显咳嗽、咳痰,咯血及痰中带血;无呕血、黑便及腹泻;无皮肤黄染及尿色加深;无腰痛及肉眼血尿。为进一步诊治入院。

既往史:冠心病史14年,服用阿司匹林;脑供血不足病史17年;高血压25年服用氨氯地平、比索洛尔,血压120~140/60~80mmHg,近2个月因血压偏低(100/60mmHg左右),停用氨氯地平;血脂异常20余年,应用辛伐他汀治疗;2008年血管B超提示多动脉粥样硬化(双颈、双下肢);糖耐量异常2年余;痛风病史6年;2008年因注射疫苗后反应性关节炎、结膜炎,胸膜炎诊为不完全型Reiter综合征,经治疗已愈;轻度贫血3年;前列腺增生10余年;否认肝炎、结核等传染病史;无烟酒嗜好;否认特殊家族病史。

入院查体:T 37.5℃,R 18次/分,P 80次/分,BP 150/90mmHg,神清,无明显贫血貌,皮肤巩膜无黄染,唇甲无发绀,颈静脉无怒张及颈动脉异常搏动,双肺底偶闻少许湿啰音,心界向左扩大,HR 80次/分,律齐,主动脉瓣第一听诊区闻及3/6级收缩期杂音,心尖部2/6级收缩期吹风样杂音,腹软,右季肋部轻压痛,无反跳痛,墨菲征阴性,未及包块,肝脾肋下未及,肠鸣音7~8次/分,未闻血管杂音,双下肢不肿,双侧足背动脉减弱,双桡动脉搏动对称。

辅助检查:

血常规:WBC 5.15×109/L,N 76.51%,Hb 95g/L,PLT 158×109/L。

尿常规:RBC 2~4/HP。

便常规:棕色软便,镜检未见红白细胞,潜血阴性。

TnT<0.1ng/ml。

血淀粉酶:28U/L,尿淀粉酶:42U/L。

凝血功能:PT 12.4秒,APTT 39.3秒,FIB 4.77g/L,D-二聚体488ng/ml。

心电图:窦性心律,Ⅲ导联病理性Q波,V3~V6 ST段压低0.05~0.1mV,左室高电压。

超声心动图:双房扩大、主动脉瓣钙化、主动脉瓣上血流速度快、主动脉瓣反流(中)、二尖瓣、三尖瓣反流(轻)、升主动脉扩张(3.7cm);室壁运动正常,LVEF 58%。

胸部X线片(图1):主动脉迂曲,纵隔增宽,双肺门增大,心影饱满。

图1 胸部X线片

主动脉迂曲,纵隔增宽,双肺门增大,心影饱满

腹部B超:肝胆脾胰未见明显异常,右肾囊肿(7.1cm×5.2cm)。

立位腹平片:胸膜增厚,左侧膈面抬高,未见液气平面。

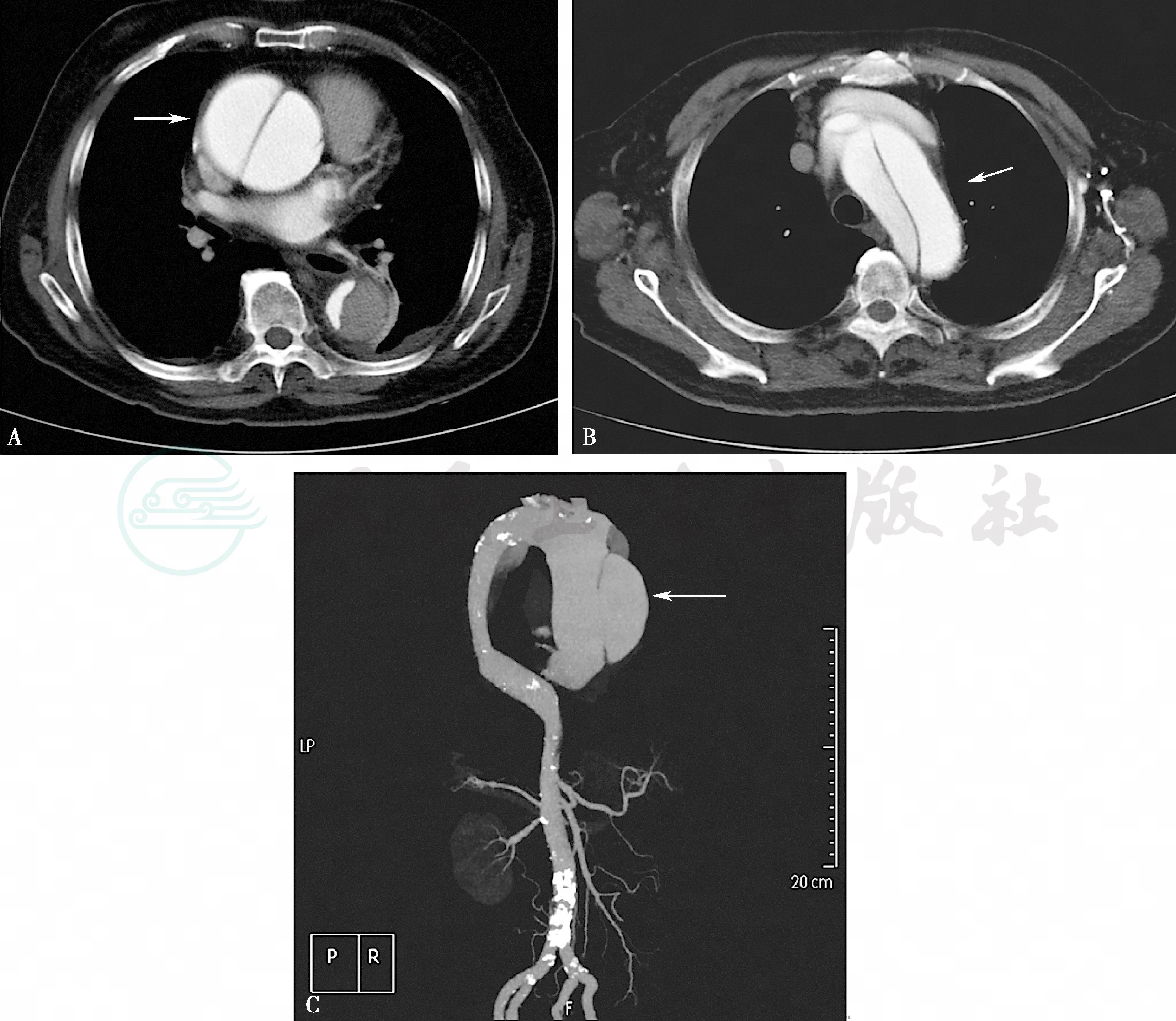

入院后根据心电图、心肌酶、TnT、超声心动图、心肌显像、血气分析、肺通气/灌注显像,血常规、生化检查、腹部平片及B超等检查排除急性冠状动脉综合征、肺栓塞、急腹症等。入院后仍腹胀,持续发热,体温37.7~38.9℃,血白细胞及中性粒细胞、降钙素原(PCT)不高,不支持细菌感染,结合胸部X线片有纵隔增宽,超声心动图升主动脉增宽(3.7cm),需除外主动脉夹层,行腹主动脉B超,提示腹主动脉夹层伴假腔内血栓形成;胸腹主动脉CTA(图2):升主动脉明显增宽,最宽处直径约8cm;其根部见线状低密度内膜片影向上延伸至主动脉弓,将升主动脉分成真假两个腔,其内见对比剂充盈。主动脉弓(头臂干与左颈总动脉间、左颈总动脉根部)内见线状低密度内膜片影向下螺旋状延伸,将主动脉弓及降主动脉分成真假两个腔,真腔减小并可见对比剂影,假腔较大,自降主动脉层面始假腔内见软组织密度影,未见对比剂充盈。其破口位于双肾下极水平(肠系膜下动脉上方,距双侧肾动脉约1cm)。降主动脉走行迂曲,局部可见管壁钙化斑内移。腹腔干、肠系膜上动脉及左侧肾动脉由真腔发出;右肾动脉充盈欠佳,部分由真腔发出;肠系膜下动脉未见受累。诊断为:主动脉夹层Stanford A型。

即予限制活动,适当镇静,降压,控制心率治疗,病情逐渐稳定,上腹胀减轻,发病第11天体温恢复正常。心外科专家会诊,考虑高龄,基础疾病多,手术风险大,建议继续内科治疗。严格控制血压心率,入院第20天复查腹主动脉B超,病变无进一步扩大,病情相对稳定,于3月31日出院。

随访3年余,病情稳定,能耐受轻体力活动,血压控制在110~120/60~70mmHg。

图2 胸腹主动脉CTA