中段胰腺切除术由于尽量保留了正常胰腺,胰腺内外分泌功能得以最大限度保全,逐渐受到重视,并得到实践和推广。术后出血是中段胰腺切除术的常见并发症,是导致术后患者死亡的重要原因。因此,胰腺切除术后出血的预防、诊断和治疗仍是一个十分值得关注的问题。

患者,男性,60岁,因“进食后上腹部不适半年余”入院。

患者半年前进食后出现上腹部不适,于当地医院就诊,B超示:肝囊肿;胰腺内囊性肿块;主胰管轻度扩张;腹部CT示:胰腺颈部囊性占位,导管内乳头状黏液瘤(IPMN)可能;肝脏及左肾小囊肿;左肾结石。一月前患者症状加重,来我院查腹部CT示:胰体部囊性灶,考虑IPMN;肝多发小囊肿;双肾结石,为进一步治疗收治入院。

体格检查:神志清晰,精神佳,皮肤巩膜无黄染,腹部软,无压痛反跳痛,肝脾均未及,未触及包块,移动性浊音(-),肠鸣音正常。

辅助检查:腹部B超(2014年2月25日,外院)示:胰腺内囊性肿块(19mm×17mm),主胰管轻度扩张,肝囊肿。

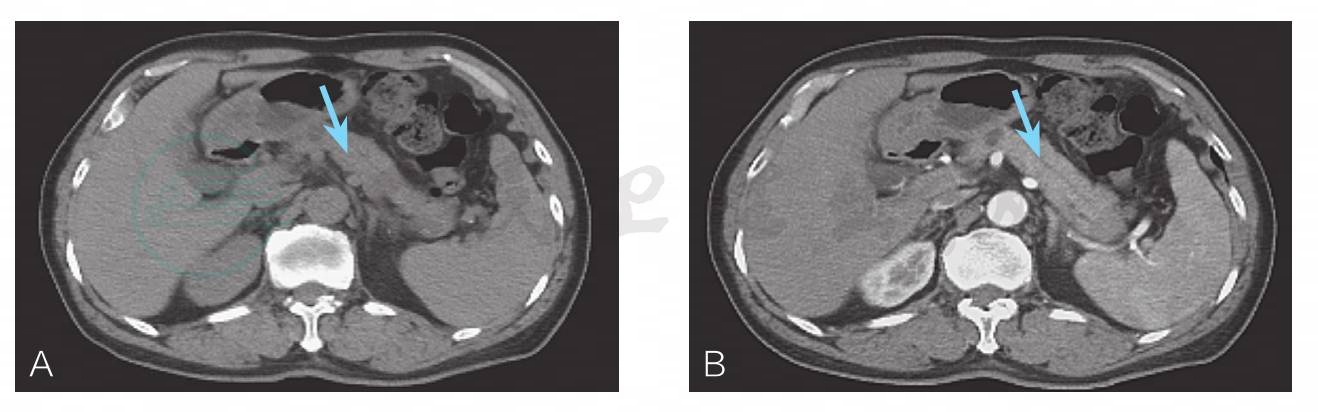

腹部CT(2014年4月26日,本院)示:胰腺体部囊性灶(14mm× 24mm),考虑IPMN,肝脏多发囊肿,双肾结石(图1)。

初步诊断:胰腺导管内乳头状黏液瘤

图1 胰腺体部囊性灶,主胰管轻度扩张

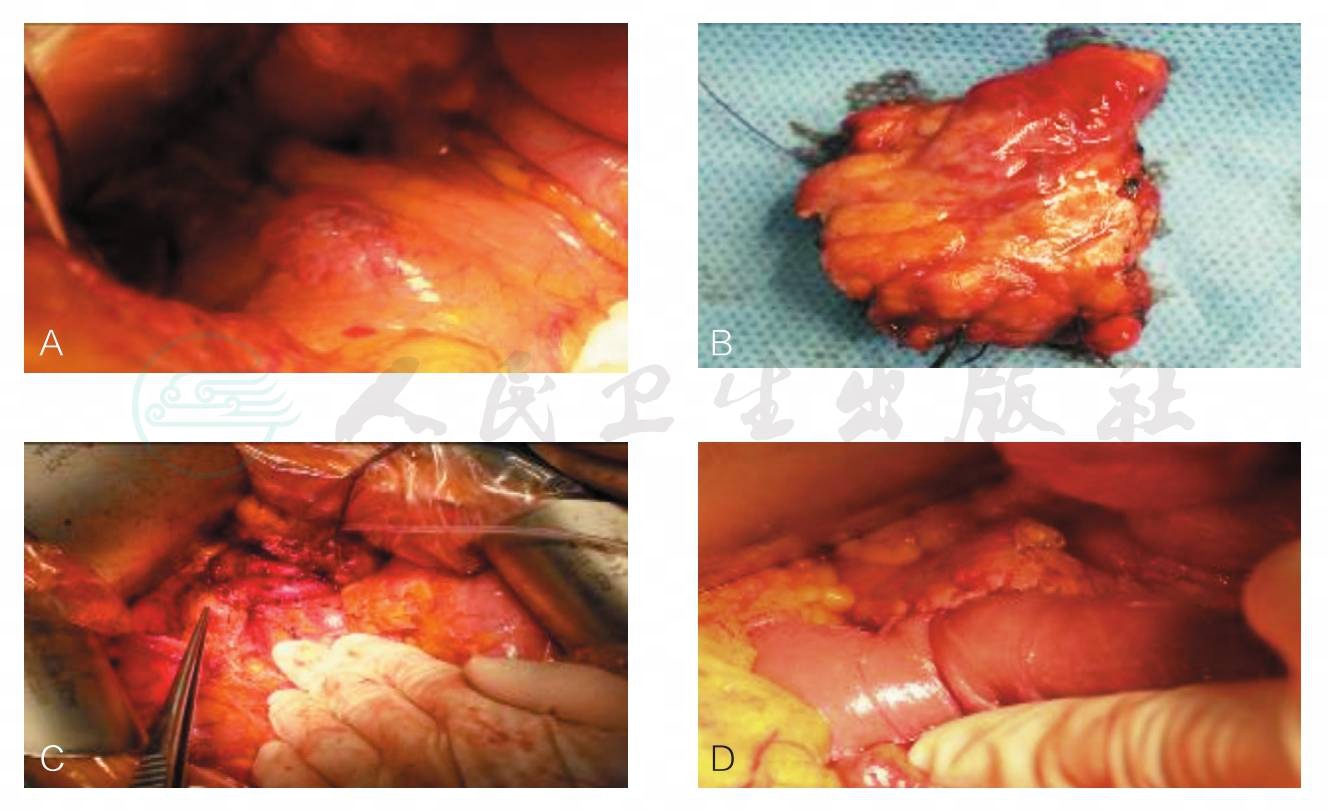

入院后于2014年5月8日在全麻下手术,术中探查发现肿块位于胰腺颈体交界处,大小约为3cm×3cm,遂行中段胰腺切除术,快速病理提示为黏液性囊腺瘤(图2)。

图2 肿块位于胰腺颈体交界处,大小约为3cm×3cm

术后予抗感染、补液、抑酸等治疗,右侧双套管冲洗,左侧橡胶管引流。

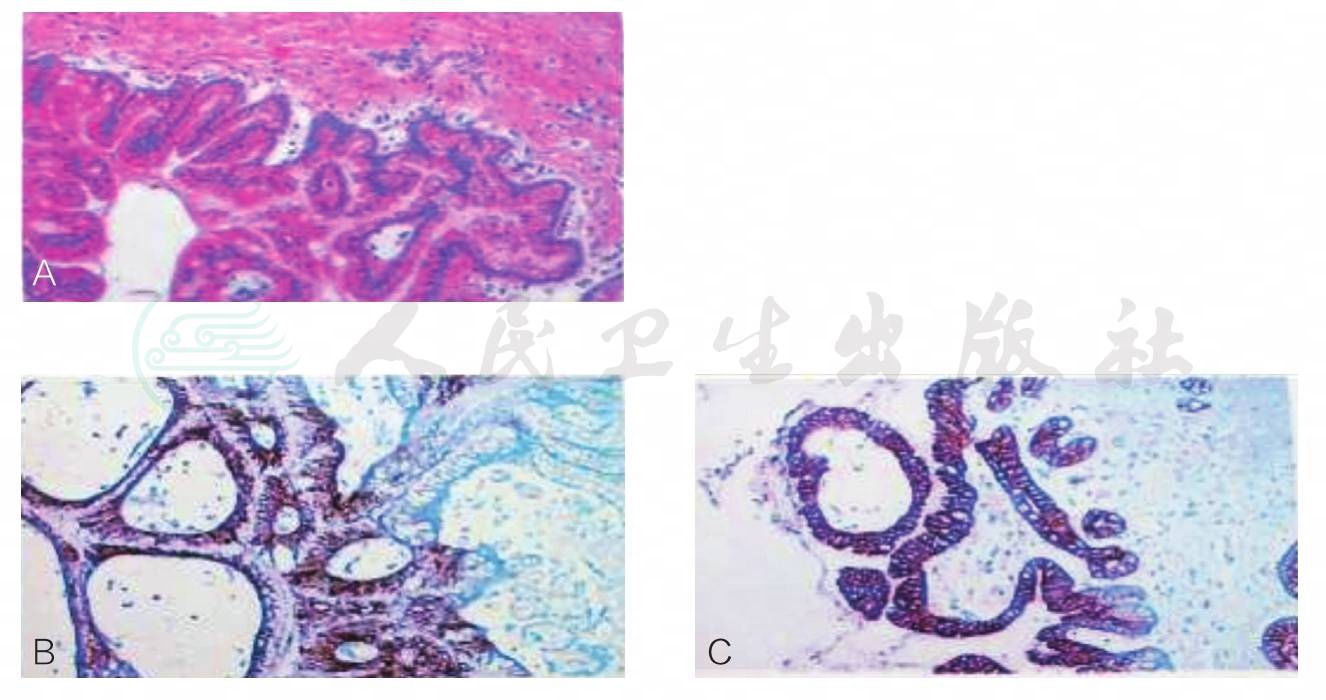

术后病理提示:(胰腺)黏液性囊腺瘤。免疫病理:瘤细胞CK7阳性,Ki-67阳性(1%),CerbB-2阳性(2+),S-100神经阳性,CK20阴性(图3)。

图3 术后病理提示:(胰腺)黏液性囊腺瘤

A. HE;B. CerbB-2;C. CK7

术后第3天查引流液淀粉酶:14 210IU/L,更换左侧引流管为双套管并行冲洗,增加冲洗生理盐水量;术后第4天查引流液淀粉酶:12 280IU/L,考虑胰瘘,予生长抑素抑酶分泌、乌司他丁抑酶抗感染、营养支持等治疗。

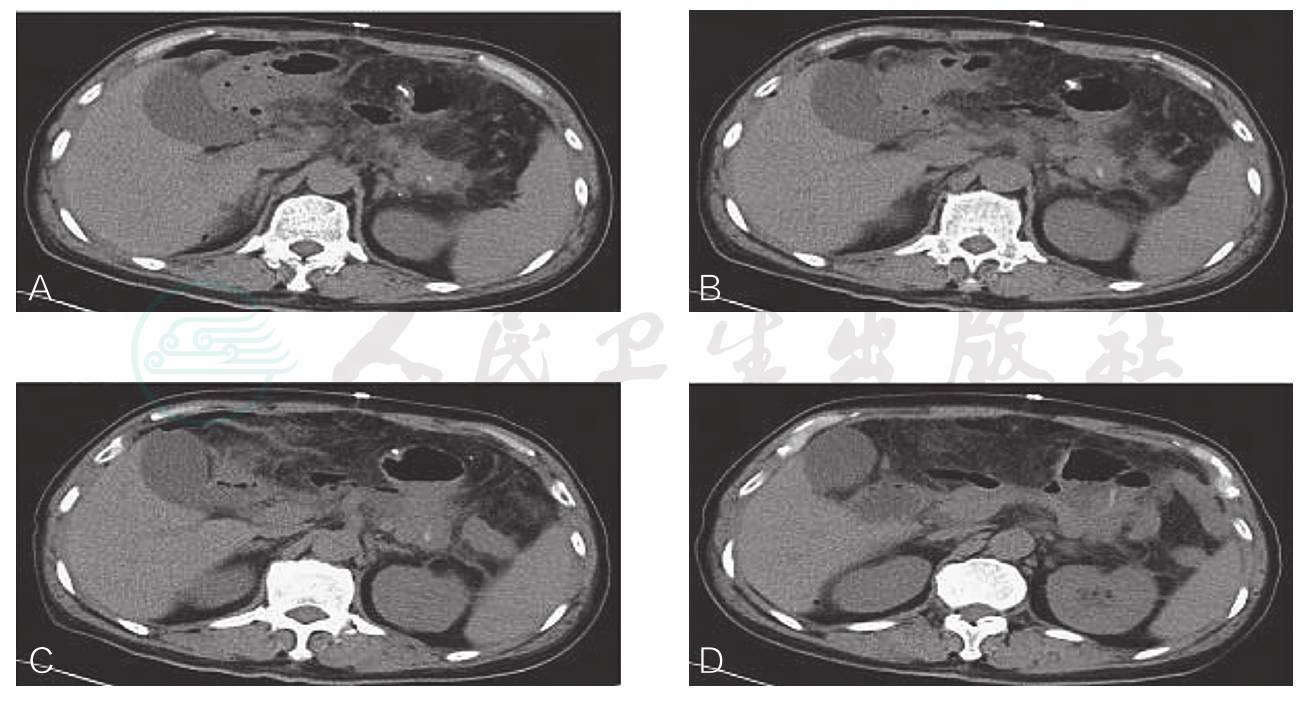

术后第7天查腹部CT示:胰腺术后改变;肝多发小囊肿;双肾结石(图4)。

图4 术后7天,胰腺术后改变

术后第12天患者解黑便,查生化全套:白蛋白35.4g/L,血糖7.66mmol/L,前白蛋白140mg/L;血常规(五分类):白细胞计数8.11×109/L,中性粒细胞百分比0.787,血红蛋白135g/L,粪便隐血阳性。考虑消化道出血,予止血、监护等处理,密切观察患者病情变化。

术后第14天,患者坐位进食过程中突发意识不清,呼之不应,伴大汗,心率增快,脉压下降,测血压121/83mmHg。

查体:意识不清,贫血貌,脉搏摸不清,腹部平软,腹腔引流袋内见1500ml鲜红色血性液体,移动性浊音阴性,肠鸣音弱。

予平卧后患者意识逐渐恢复,同时予面罩吸氧,止血药物、输血、扩容等对症处理,考虑患者系胰腺手术后胰瘘腐蚀血管导致大出血可能,行急诊剖腹探查术。术中探查发现:腹腔大量血性液体,脾血管破裂出血,予缝扎止血后,行脾切除术+胰体尾切除术+胃造瘘术。手术顺利,术中出血约3000ml。

术后第15天患者腹腔引流管中引流出200ml血性液体,并持续有血性引流液引出,心率增快,最快达145bpm,血压下降达70/45mmHg左右,CVP 2~3cmH2O,考虑腹腔内再次出血;

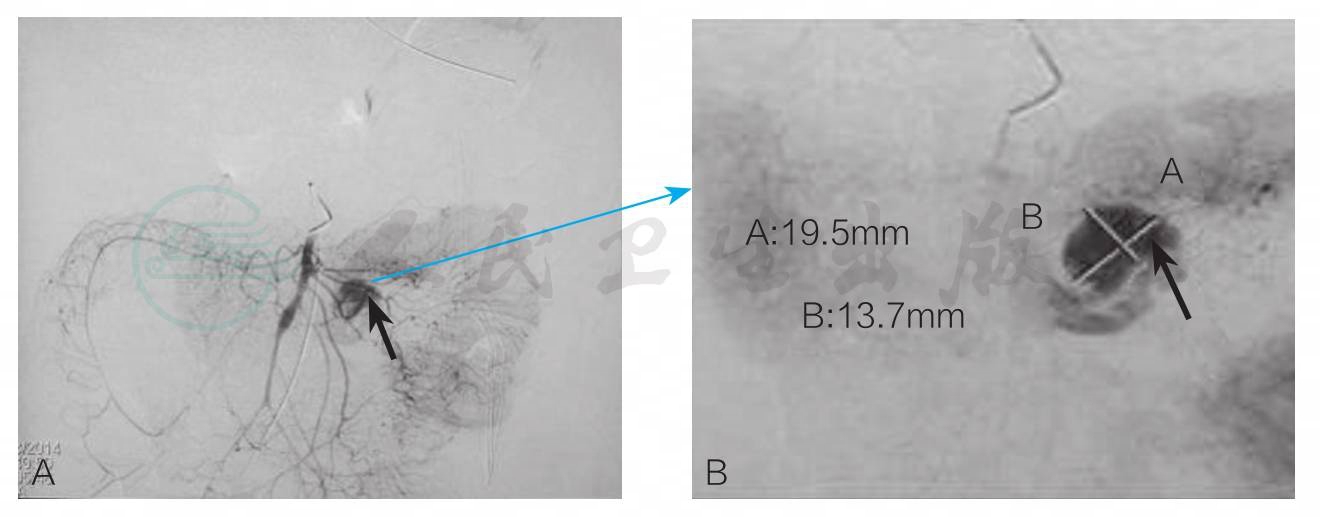

急诊行DSA示腹腔干、胃左动脉、左侧膈动脉造影未见明显造影剂渗出及异常染色征象(图5);至肠系膜上动脉分支远端见2cm×1.5cm假性动脉瘤形成,同时见门静脉早显征象(图6);诊断为:肠系膜上动脉分支假性动脉瘤;动脉门静脉属支瘘可能。应用微导管反复尝试插入该分支血管栓塞,未成功。

再次急诊剖腹探查,术中见腹腔内有较多积血和凝血块,见原脾动静脉结扎止血处无出血。在横结肠系膜上有一根直径约1mm的血管有活动性出血,与DSA血管造影位置相符,予以缝扎止血,进一步详细探查整个腹腔未见明显出血点。

图5 DSA显示腹腔干、胃左动脉、左侧膈动脉无明显异常

图6 DSA显示肠系膜上动脉分支假性动脉瘤形成

术后继续给予止血、抑酸,抑酶、抗感染治疗,维持水电解质平衡等处理。10天顺利出院。