胃恶性肿瘤在我国各种恶性肿瘤中发病率居首位,约为33.14/10万。其好发年龄在50岁以上,男女发病率之比为2∶1。不同年龄和地区间的胃恶性肿瘤发病和死亡水平差异较大。胃恶性肿瘤的预后与病理分期、部位、组织类型、生物学行为以及治疗措施有关。治疗以手术为主,结合放、化疗等辅助治疗方案。

患者,女性,58岁,因“上腹部隐痛1年余”入院。患者持续上腹部隐痛1年余,无恶心、呕吐,无便秘、腹泻,无反酸、嗳气等症状。患者2014年7月1日于江西乐平人民医院行胃镜检查示胃肿瘤(报告未见)。后来我院就诊,胃镜示:胃体上部后壁可见一约1.2cm大小凹陷性病灶,周边皱襞纠集;胃窦黏膜水肿,红白相间。诊断:慢性浅表-萎缩性胃炎,胃体凹陷性病灶。病理报告:(胃体活检标本)轻度慢性萎缩性胃炎,活动期,伴糜烂,局部固有层内见少量可疑印戒样细胞。

体格检查:神清,精神可,皮肤巩膜无黄染。腹软,无压痛、反跳痛,腹部未及包块。

个人史:吸烟史30年余,2~3支/天。

实验室检查:血常规、肝肾功能、电解质无异常。肿瘤标志物:AFP 1.78ng/ml,CA125 6.10U/ml,CA199 6.00U/ml,CEA 2.05ng/ml。

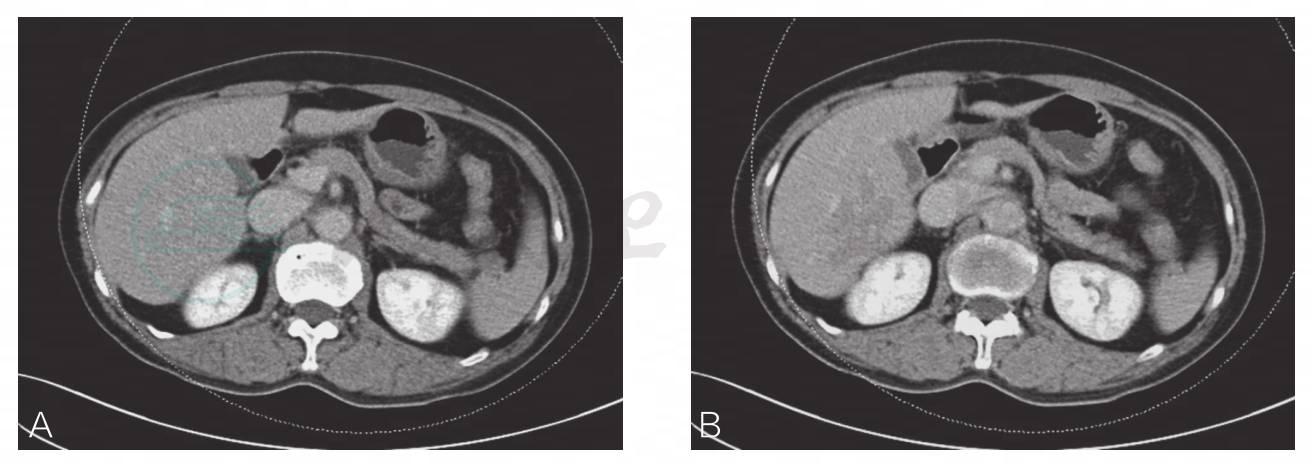

影像学检查:胃癌分期CT:胃体小弯侧局限性可疑增厚,胃壁三层结构显示欠清。胃壁外缘光整,未见纤维条索影,胃周脂肪间隙清晰。胃周及胃周外未见明显肿大淋巴结显示(图1)。

诊断:胃肿瘤(恶性可能)。

图1 胃癌分期CT

(一)手术过程

上腹正中切口,白线进腹,探查:腹水阴性,肝、胆、胰、脾无殊,腹、盆腔阴性,肿块位于胃角,自胃窦小弯侧向胃体延伸,基底较宽,未侵及浆膜层,胃周淋巴结可及肿大。

行Kocher手法游离十二指肠球部,自右向左清扫大网膜及横结肠系膜前叶。依次切扎胃网膜右、左血管,沿胃大弯向近端清扫,切扎胃短血管,保留近端2支。打开肝胃韧带,清扫第12组淋巴结,显露肝固有动脉,切断并结扎胃右血管,进一步显露肝总动脉,向腹腔干清扫,切断并结扎胃左血管,依次清扫第7、8、9组淋巴结。沿胃小弯清扫第1、3、5组淋巴结。

于胃窦远侧2cm切断十二指肠球部,距近端肿瘤5cm切断胃体,重建胃小弯,行胃-十二指肠毕Ⅰ式吻合。

严密止血,查无出血。于肝肾隐窝及左肝下分置单腔引流1根,戳创引出。逐层关闭切口。

(二)术后情况

术后予以谷胱甘肽保肝、兰索拉唑护胃、盐酸氨溴索化痰、头孢呋辛抗感染、注射用血凝酶止血、重组人促红素注射液促红细胞、白蛋白、脂溶性维生素Ⅱ、长链脂肪乳营养支持。

术后3天:拔除左肝下引流管;

术后5天:拔除导尿管;

术后6天:予少量饮水,拔除胃管,改用头孢他啶抗感染;

术后8天:予流质,停用白蛋白、长链脂肪乳;

术后10天:予半流质,间断拆线;

术后11天:停用所有补液,拆除剩余1/2线,拔除深静脉导管;

术后12天:拔除肝肾隐窝引流管;

术后13天:出院。

患者于术后第13天顺利出院。石蜡病理结果示:“胃癌根治标本”:胃体小弯侧低分化腺癌,部分印戒细胞癌,浸润至黏膜肌层(早期胃癌,Ⅱc型);上切端、下切端及大网膜组织均未见癌累及;小弯侧淋巴结1/11枚见转移;大弯侧淋巴结4枚、另送“第7组淋巴结”4枚均未见癌转移。

免疫组织化学:I14-2919 肿瘤细胞 CerbB-2(0),Ki-67(10%+),AE1/AE3(+)。