缺血性肠病(IBD)是指结肠和小肠因供血不足发生的缺血性肠道损害,可分为急性肠系膜缺血、慢性肠系膜缺血及缺血性结肠炎。近年来随着人口老龄化及心血管疾病发病率的增加,缺血性肠病的患病率也日益增高,但缺乏特异性的临床表现及体征,导致误诊率、死亡率高,早期诊断、正确处理是提高治愈率的有效途径。

患者,男,80岁,主因“突发性腹痛1天”于2014年10月22日09:22入院。

患者1天前因饱食后出现腹部疼痛,开始为上腹部疼痛,后蔓延至全腹痛,呈刀割样疼痛,持续性,伴进行性加重,伴恶心,无呕吐,伴腹胀,就诊于我院急诊,给予抗感染、抑酸、抑酶、止痛对症治疗后症状无明显缓解。既往有糖尿病病史15年,高血压病史10年,胃溃疡病史2个月,间断口服药物治疗。

体格检查:T:38.5℃,P:108次/分,R:24次/分,BP:188/78mmHg。神清语利,查体合作。全身浅表淋巴结未触及肿大。心肺查体未见明显异常,腹部膨隆,未见胃肠型及蠕动波,无腹壁静脉曲张,腹式呼吸运动减弱,全腹压痛,伴反跳痛及肌紧张,叩诊鼓音,移动性浊音阴性,肠鸣音减弱。

实验室检查:血常规 WBC 12.8×109/L,中性粒细胞比例88%;D-二聚体2.43μg/ml,纤维蛋白原含量 5.19g/L,降钙素原17.9ng/ml,K+ 6.03mmol/L,Na+ 132mmol/L,BUN 8.3mmol/L,Glu 8.1mmol/L,CK 294U/L, CK-MB 25U/L,LDH 749U/L,总胆红素 58.2μmol/L,总蛋白52.4g/L,白蛋白25.5g/L,急诊淀粉酶117.5U/ L,急诊脂肪酶151.3U/L。

影像学资料:

腹部立位平片:可见腹腔内肠管气液平面及孤立胀大肠袢(图1)。

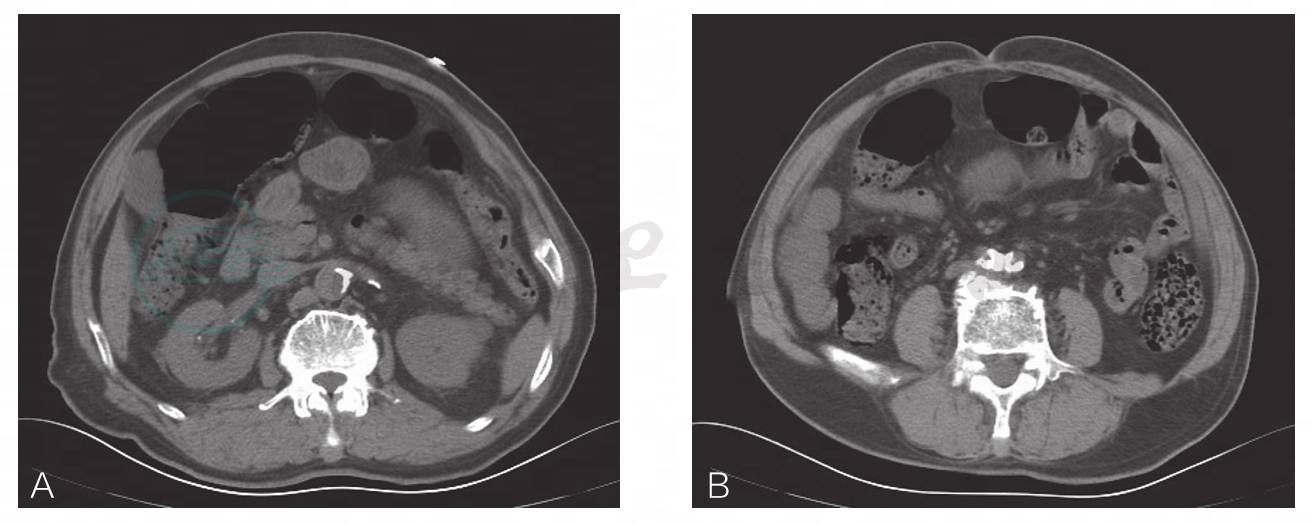

腹部CT片:可见小肠明显扩张积气(图2)。

图1 腹部立位平片

图2 腹部CT片

临床诊断:

急性腹膜炎

消化道穿孔?

急性阑尾炎?

2型糖尿病

高血压3级 极高危

胃溃疡

(一)手术过程

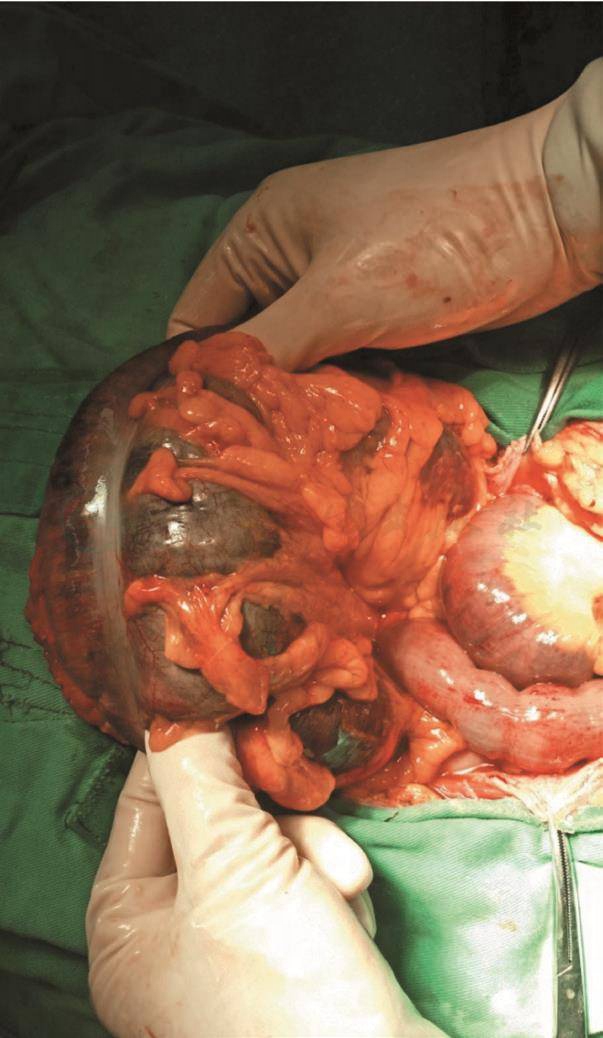

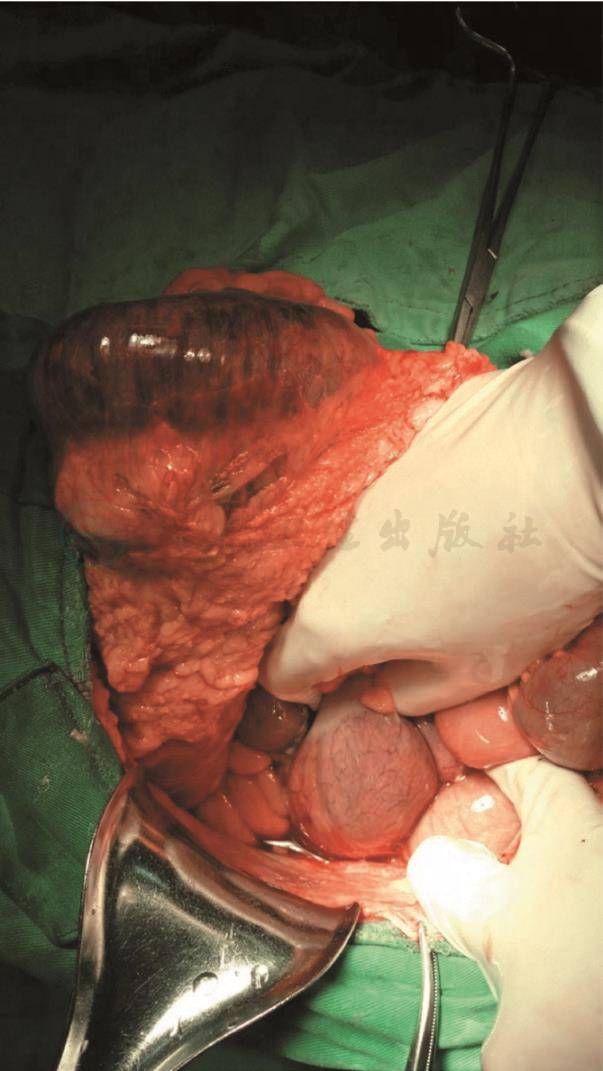

患者取平卧位,全麻插管成功后。安尔碘消毒皮肤两遍,铺无菌巾。取右侧经腹直肌探查切口,长约20cm,逐层切开入腹,术中探查见腹腔内中等量淡红色脓性渗出液,部分回肠、盲肠、升结肠、横结肠、降结肠及部分乙状结肠坏死,肠壁表面附着大量脓苔,胃、十二指肠、空肠及大部分回肠无明显异常,肠系膜血管未见明显血栓,术中诊断缺血坏死性肠病,遂行全结肠切除、部分回肠切除、回肠造瘘术。沿升结肠外侧切开并游离侧腹膜,保护右侧输尿管,向上游离结肠肝曲,显露十二指肠并予保护,沿升结肠系膜根部分离出回结肠动静脉,止血钳钳夹后切断,7号、4号线双重结扎。分离出右结肠动静脉,用止血钳钳夹后切断血管,4号、7号线双重结扎。在系膜根部切断横结肠动静脉,游离结肠脾曲,切开降结肠外侧腹膜,游离降结肠及乙状结肠,在左结肠动静脉血管及乙状结肠血管根部切断后予以4号线双重结扎,分别于坏死回肠近端、坏死乙状结肠远端切断肠管,标本置于台下,一次性闭合器闭合乙状结肠断端,近端回肠于右下腹行人工肛门造口,分别于左右侧结肠旁沟及盆腔放置腹腔引流管,并于左右侧腹戳口引出并缝合固定于皮肤上,按腹壁各层分别缝合,完成关腹,术毕。术中失血约100ml,考虑患者高龄、创伤大、肠源性细菌毒素吸收后全身SIRS反应重,术中给予悬浮红细胞4U、血浆200ml输注,术中麻醉满意,过程平稳。切除标本家属过目后送病理(图3 ~图7)。

图3 术中所见:升结肠缺血坏死

图4 术中所见:横结肠缺血坏死

图5 术中所见:降结肠缺血坏死

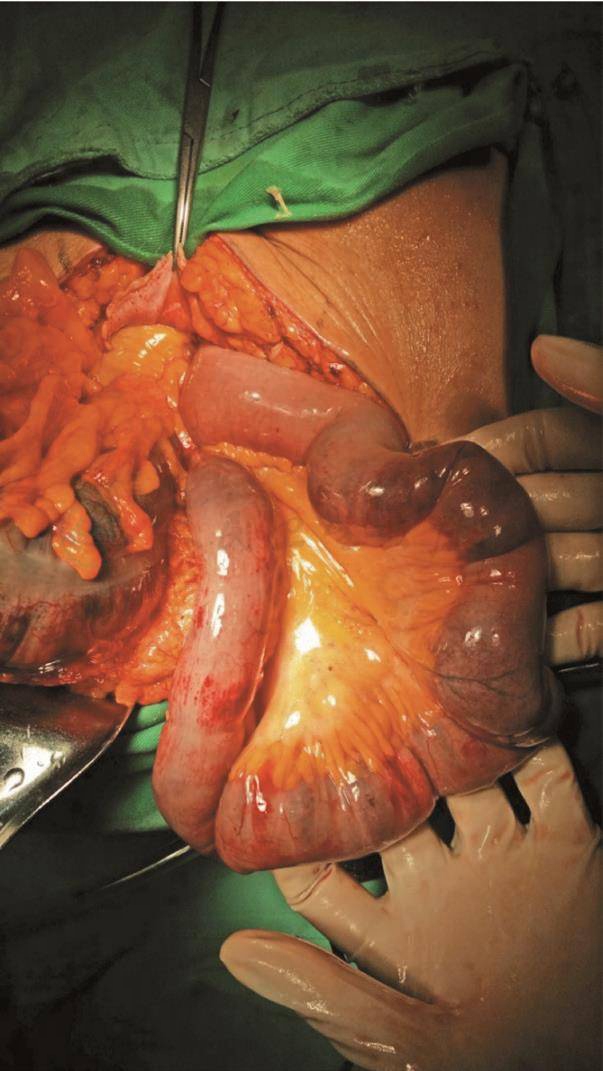

图6 术中所见:回肠部分缺血坏死

图7 手术标本 近全结肠缺血坏死

术后病理:(肉眼所见)全结肠:肠管切除标本一段,结肠长60cm,直径6cm,肠壁厚0.1cm,呈暗红色,回肠长35cm,直径2.5cm,肠壁厚0.2cm,大部分呈暗红色,于回盲部可见阑尾一条,长6cm,直径0.8cm(图8)。

病理诊断:(全结肠)肠黏膜局灶脱落,肠壁全层充血、出血,表层急性炎性坏死,大量中性粒细胞渗出,病变符合肠坏死。

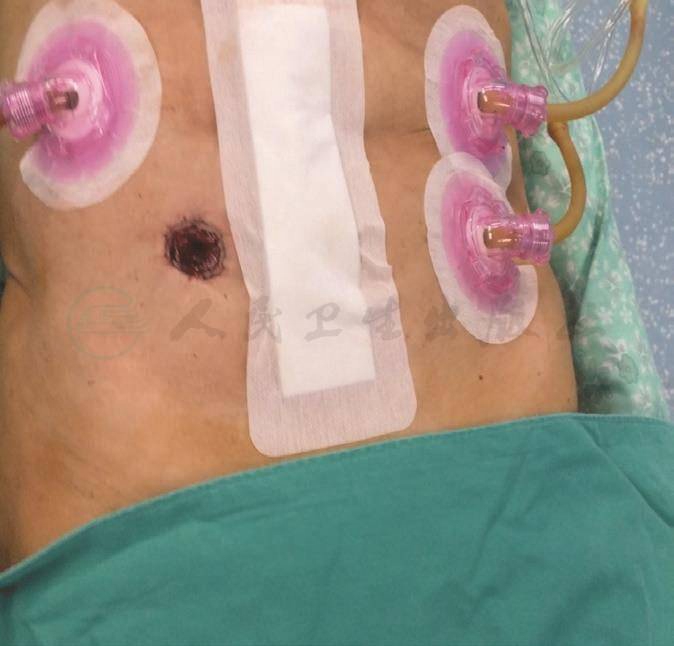

(二)术后情况(图8)

术后予以患者三代头孢+奥硝唑联合抗感染治疗,应用乌司他丁20万U iv q8h,连续7天;同时辅以制酸、抗凝、改善微循环,扩张冠状静脉、降压、全身静脉营养支持等治疗。患者恢复顺利,无并发症发生,术后14天出院。

图8 术后腹壁见右下腹人工肛门造口及左右两侧引流

患者生活自理,饮食正常,无远期并发症发生。