胃癌根治术后并发消化道出血并不少见,原因主要有吻合口或残胃溃疡,吻合口瘘或胰瘘等腹腔感染腐蚀血管,术中损伤血管壁形成假性动脉瘤破裂等。其中术后1个月并发十二指肠残端出血的发生率低,一旦出现往往诊断相对困难,保守治疗或再次手术的效果均不佳。血管造影(DSA)及介入治疗往往能帮助诊断,同时起到较好的治疗作用。

患者,男,67岁,因“上腹不适3月余”于2014年3月21日入院。

患者3月前无明显诱因出现上腹不适,饱胀感明显,无恶心呕吐,反酸,胃烧灼感,无头痛发热。来我院就诊,行胃镜检查示:胃窦腺癌。遂以“胃窦癌”收入我科。患者自发病以来,饮食睡眠可,大小便正常,体重未见明显减轻。

体格检查:腹平软,全腹无压痛、反跳痛,未扪及包块。左锁骨上淋巴结无肿大。直肠指诊(-)。

实验室检查:肿瘤标志物(CEA,CA724,CA199,AFP)均在正常范围内。

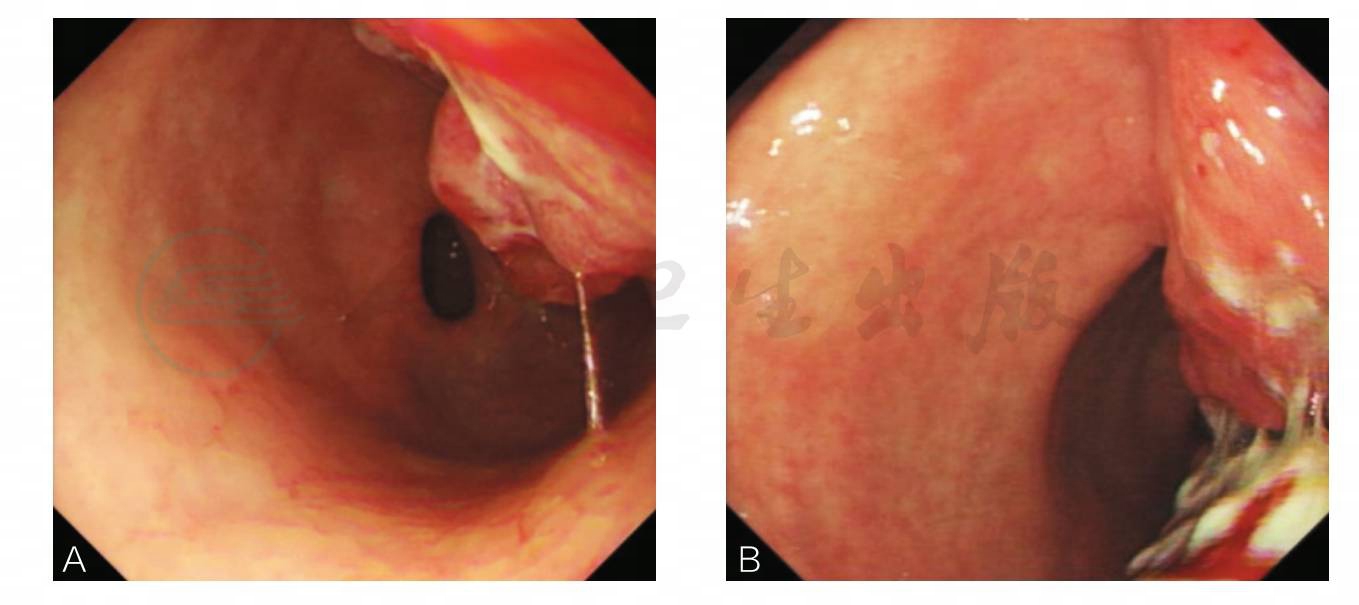

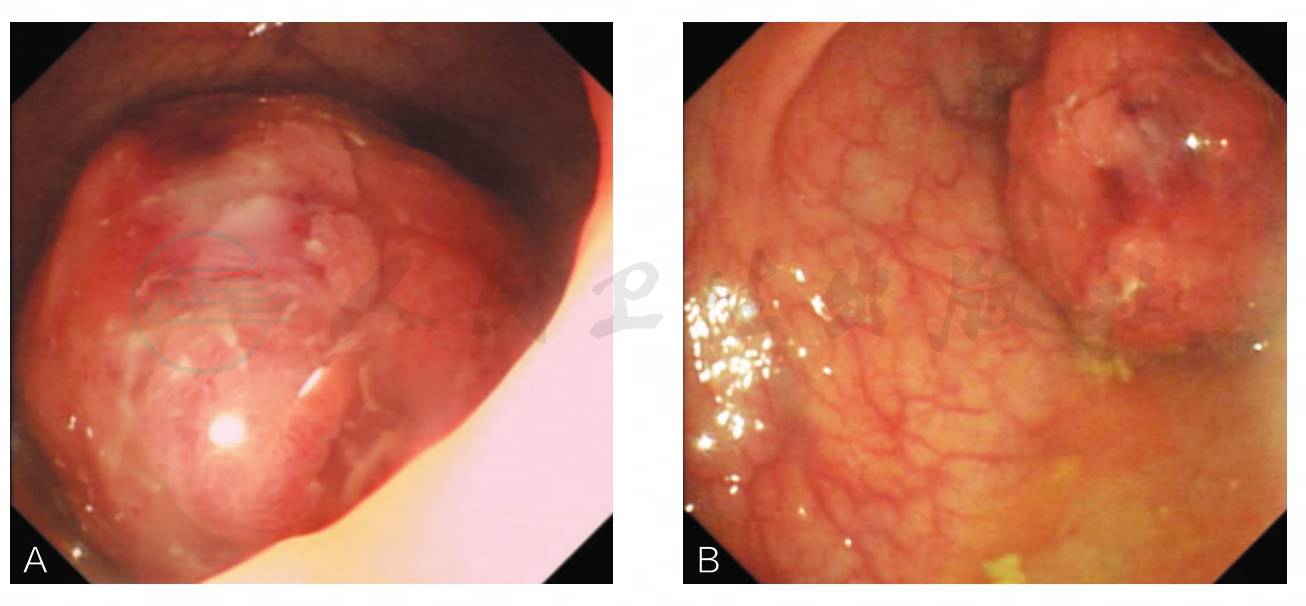

胃镜:胃窦后壁见一巨大溃疡型肿块,表面不平,覆盖污苔,蠕动差,质地硬(图1)。病理为胃窦腺癌。

图1 胃镜提示胃窦腺

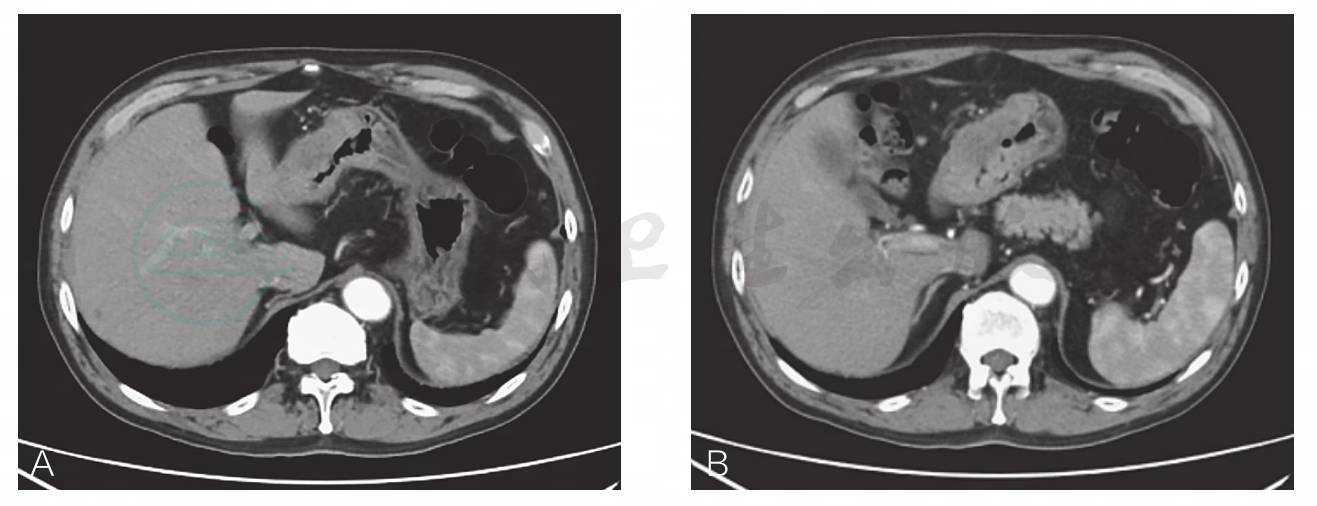

腹部CT:胃窦部胃壁增厚,周围脂肪间隙尚清晰,胃周见淋巴结肿大(图2)。

诊断:胃窦腺癌(cT4aN2M0)。

图2 CT提示胃窦部胃壁增厚,周围脂肪间隙尚清晰,胃周见淋巴结肿大

(一)手术过程

1. 探查

2. 游离大网膜

3. 胃网膜左血管,清扫4sb淋巴结

4. 胃网膜右血管及幽门下区,清扫第6组淋巴结

5. 后入路切断胃右血管

6. 处理胃左血管

7. 腹腔镜下完成整个游离及淋巴结清扫过程后,延长上腹正中切口至长约5cm,将标本取出同时完成消化道重建(毕Ⅱ式吻合+Braun吻合)。

(二)术后病理

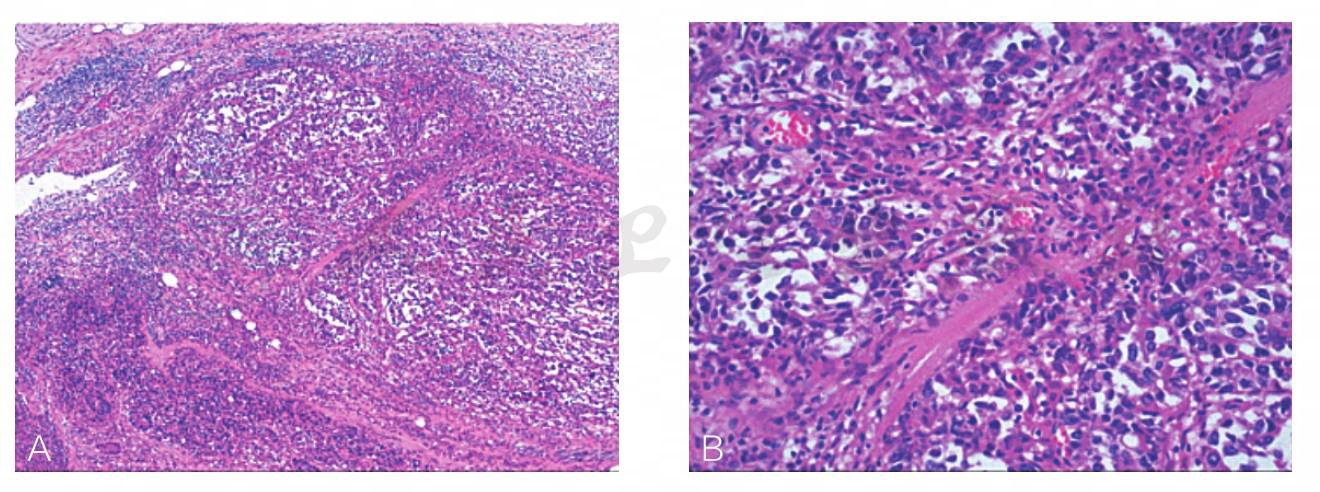

大部远端胃切除标本:胃窦溃疡型中-低分化腺癌,Lauren分型:肠型,切面积7.5cm×1.5cm,浸透浆膜;“远端及近端切线”及大网膜组织均未查见癌;大弯侧淋巴结(12枚)及小弯侧淋巴结(15枚)均未查见癌。病理分期:ypT4aN0M0(图3)。

图3 胃窦溃疡型中-低分化腺癌,Lauren分型:肠型

(三)术后情况

术后给予抗感染、抑酸、补液、静脉营养等对症支持治疗。术后3天恢复排气,拔除胃管。第4天恢复流质饮食,第6天拔除腹腔引流管,于2014年4月2日(术后第8天)出院。出院时患者恢复良好,体温正常,排气、排便通畅,查体:腹部平坦,腹肌软,全腹无压痛反跳痛,肠鸣音正常。刀口愈合良好,已拆线。腹腔引流管已拔。

(四)手术并发症

1.并发症发现

患者发现黑便5天,并突发晕厥于2014年4月20日来我院急诊科就诊,于2014年4月21日转入我科。(2014年4月20日)血常规WBC:19.86×109/L、RBC:2.19×1012/L、Hb:52g/L。初步诊断:1.胃癌术后;2.消化道出血。

2.临床分析

回顾第一次手术及术后恢复情况,整体过程较顺利,考虑出血原因为残胃或吻合口溃疡出血可能性大,不除外手术区域感染腐蚀血管出血或小肠病变(肿瘤?憩室?血管畸形?)及结直肠病变(肿瘤?溃疡性结肠炎?)可能。在给予输血、扩容等积极对症支持治疗同时进一步查找出血原因。可能的检查手段包括:①内镜检查:可以直观观察吻合口及残胃情况,发现出血部位或检出新发病变可能,对于小血管出血可以同时行内镜下止血治疗。但对于出血量大的情况可能影响观察视野,难以找到出血部位,延误治疗时机。②外科手术:由于二次手术存在腹腔粘连重,解剖关系改变等不利因素,同时对于消化道内的出血很难准确定位,失败率高,手术难度大。③DSA:能明确诊断并定位出血血管,同时行封堵治疗,但对于细小的分支血管或小动脉瘤破裂在低血容量情况下有可能暂停出血,难以发现。

3.决策及处理过程

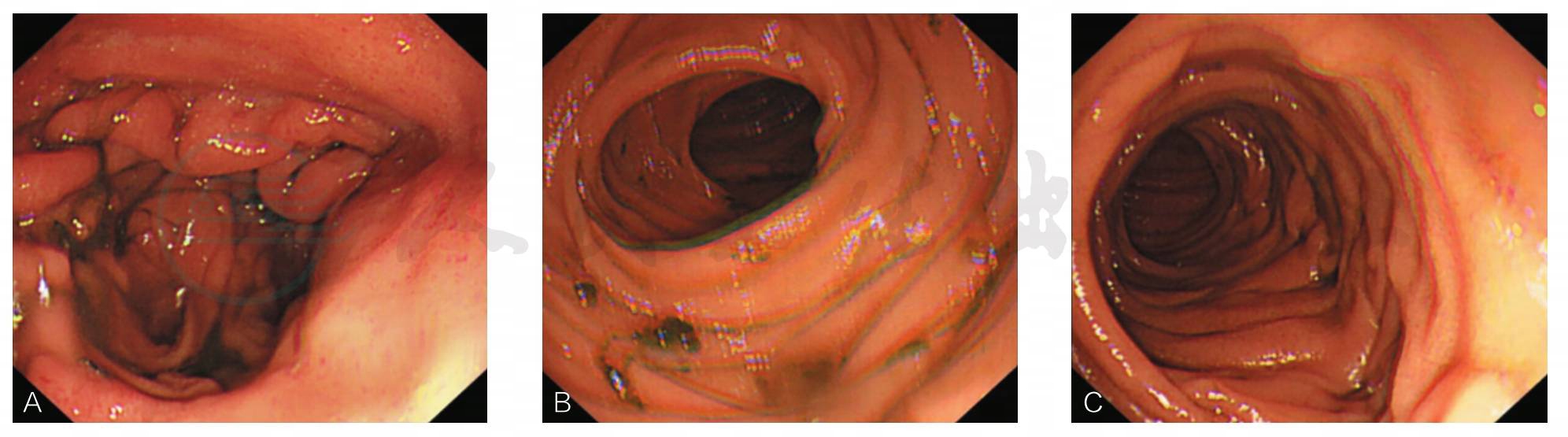

处理消化道出血的基本原则是:快速评估,稳定血流动力学,定位诊断,采取治疗措施。经过积极对症支持治疗,患者情况暂趋稳定,(2014年4月24日)血常规:RBC:3.32×1012/L、Hb:89g/L。将病情与治疗方案与家属充分沟通后决定先行内镜检查。胃镜示:胃底,残胃体黏膜充血。进镜50cm达吻合口,黏膜充血,大小适中,有胆汁反流,肠黏膜光滑,蠕动好(图4)。肠镜示:进镜12cm乙状结肠见菜花样肿物堵塞管腔,凹凸不平,表面充血,进镜达肝区,肠腔内大量鲜红色积血覆盖管腔,未再进镜(图5)。

图4 胃镜:残胃炎

图5 肠镜

A.乙状结肠癌;B.下消化道出血

4.临床决策调整

经内镜检查虽然发现结肠占位性病变,但真正出血原因及部位仍未找到,2015年4月27日患者再次出现大量便血伴血压下降。经扩容抗休克治疗稳定后,决定急诊行DSA。

(1)肠系膜上动脉造影

未发现造影剂溢出。

(2)肠系膜下动脉造影

未发现造影剂溢出。

(3)腹腔干造影

胃十二指肠动脉大量造影剂溢出至肠道。

(4)胃十二指肠血管造影

采用微导管超选择至胃十二指肠动脉进行封堵。

(5)封堵后再造影

可见胃十二指肠血管填充密实,无造影剂外溢,肝固有动脉血流正常。

5.DSA术后恢复情况

DSA术后未再出现大量便血,未再输血。术后第三天血常规:RBC:3.59×1012/L、Hb:113g/L;术后第四天血常规:RBC:3.18×1012/L、Hb:100g/L。DSA术后7天康复出院。

6.后续治疗情况

患者出院后恢复好,未再出现消化道出血症状。为求治疗结肠肿瘤于2014年6月17日再次入院。术前病理结果:结肠绒毛管状腺瘤,轻、中度不典型增生。主要诊断:结肠腺瘤。完善术前检查后于2014年6月23日拟在全麻下行手辅助腹腔镜乙状结肠肿瘤切除术。术中探查:腹盆腔未见种植转移结节及胃癌术后复发表现,结肠肿瘤位于直肠与乙状结肠交界处,大小约4cm×4cm,未浸透浆膜。术后病理:(结肠)绒毛管状腺瘤伴轻至中度异型增生,体积4.5cm×4cm×3cm;“近端”及“远端”切线未查见肿瘤;肠周淋巴结(13枚)未查见肿瘤。术后恢复顺利,于2014年6月30日出院。