十二指肠瘘是一种严重并发症,约80%为医源性,它可引起机体全身和局部的一系列病理生理紊乱,在处理上十分棘手,至今病死率仍高达25%以上。它早期可出现腹腔感染,败血症及中毒性休克,后期可出现营养障碍及多器官功能衰竭。因此,及时诊断,果断正确处理显得尤为重要,同时也是减少病死率的唯一方法。

患者,男性,74岁,因“十二指肠憩室切除术9天、发热4天”于2014年7月20日由外院转入。

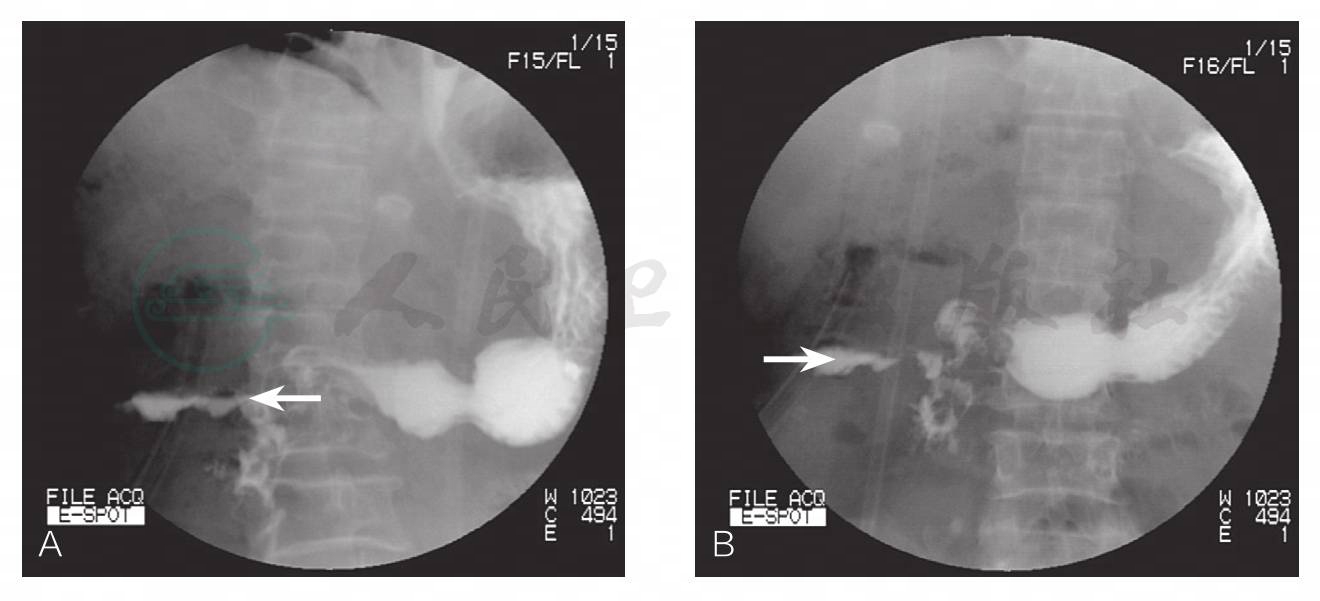

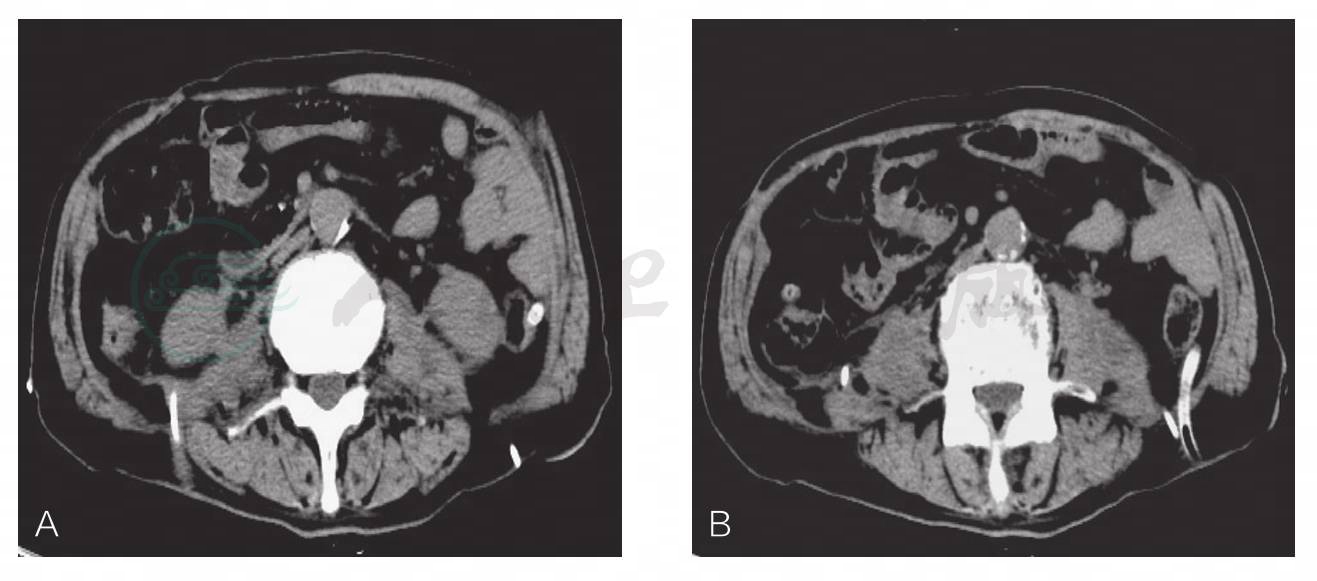

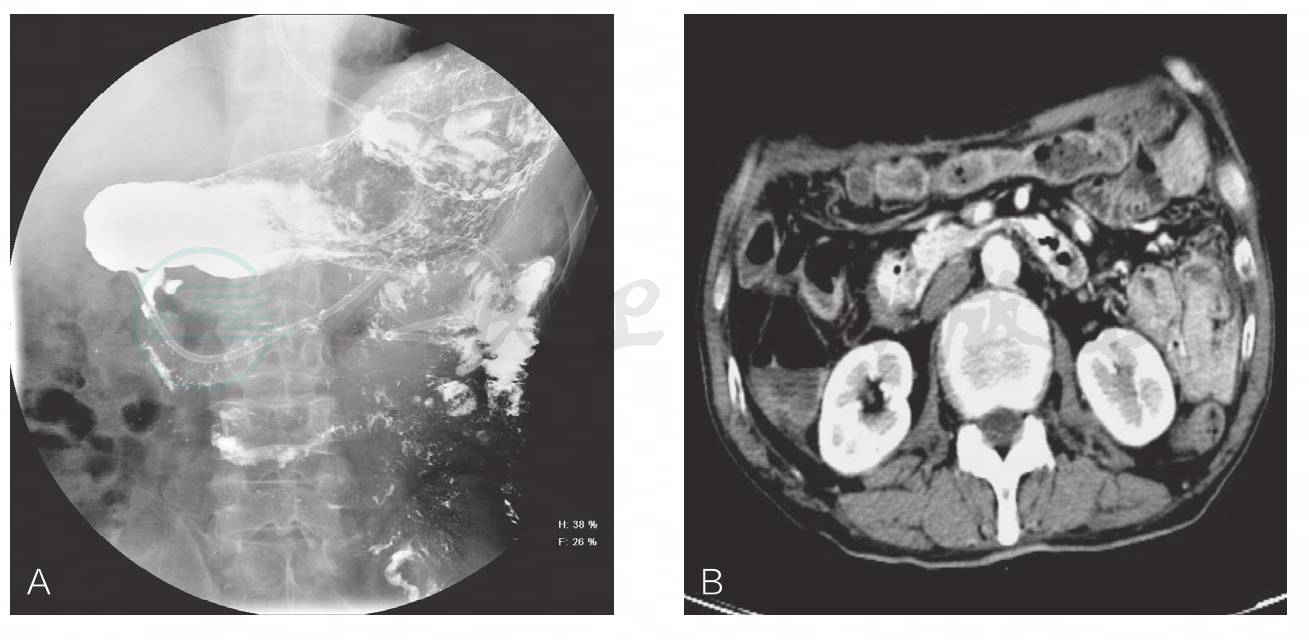

患者因“反复上腹疼痛20年余”于2014年7月3日入住某镇医院,CT检查提示“十二指肠降段病变待排,胆囊泥沙样结石”,胃镜检查提示“十二指肠下段多发憩室”,上消化道钡餐提示“十二指肠降段憩室”(图1),于2014年7月11日行“十二指肠憩室切除+胆囊切除术”(具体过程不详),术后第2天,腹腔引流出墨绿色胆汁样液体,量约100ml,之后约200~300ml/d,性状同前。术后第3天行上消化道造影提示“十二指肠瘘”(图2),术后第5天(2014年7月16日)晚上开始出现发热,最高达38.5℃,伴引流管周围及右腰部皮肤红肿及触痛,但无腹痛、腹肌紧张。术后7天(2014年7月18日)腹腔引流液较前明显增多,达830ml,同时伴有少许臭味。经当地医院抗感染、抑酸抑酶以及营养支持等综合治疗后,患者病情无明显好转,遂于2014年7月20日转入我院。

图1 上消化道造影提示十二指肠降段憩室

图2 上消化道造影提示十二指肠瘘

体格检查:神志清楚,生命体征平稳,留置胃管,双下肺呼吸音减弱,可闻及少许湿啰音;腹平坦,切口敷料可见淡绿色渗液,打开敷料可见右肋缘下弧形手术切口长约15cm,切口周围皮肤稍红,挤压切口边缘皮肤可见渗液流出,右中腹部腹腔引流管固定通畅,可见绿色引流液引出,引流管周围皮肤红肿,腹肌稍紧张,上腹轻压痛,无反跳痛,肠鸣音较弱。双下肢可见凹陷性水肿。

实验室检查:WBC 16.7×109/L,中性粒细胞百分数92.9%;K+ 2.92mmol/L,pH 7.539,白蛋白22.3g/L。

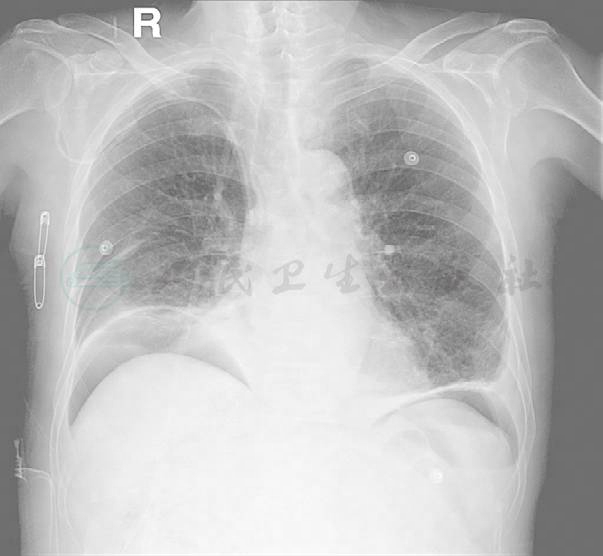

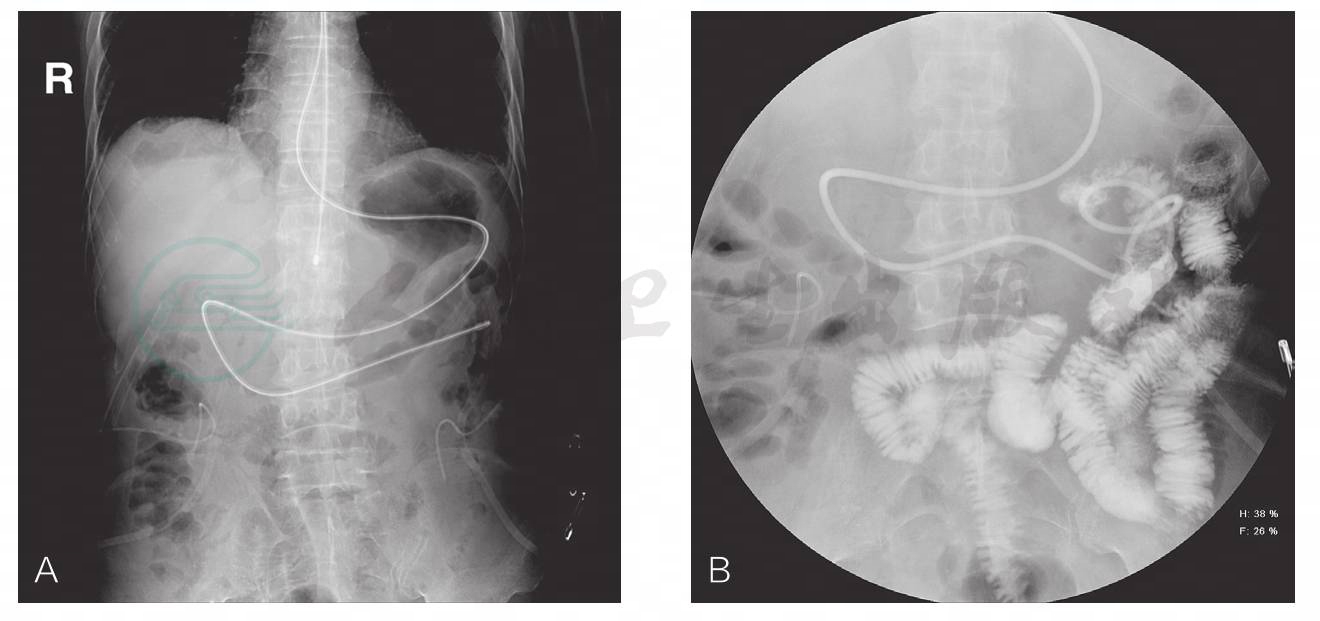

胸片:提示双下肺炎症伴双侧胸腔积液,双膈下游离气体(图3)。

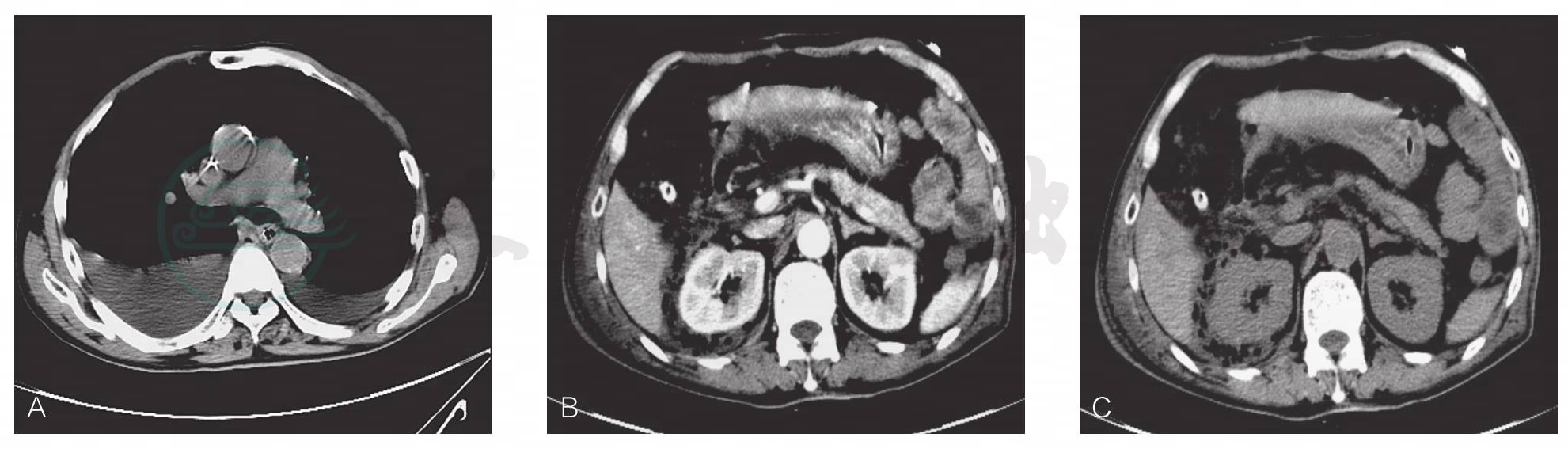

CT检查:提示双侧胸腔积液,十二指肠憩室切除术后,腹腔积液积气(图4)。

诊断:十二指肠憩室术后十二指肠瘘

图3 胸片提示双下肺炎症伴双侧胸腔积液,双膈下游离气体

图4 CT检查提示双侧胸腔积液,十二指肠憩室切除术后,腹腔积液积气

(一)初步的综合治疗

1. 予禁食水、胃肠减压、抗感染、抑酸、抑酶(生长抑素)、肠外营养支持、静脉输注白蛋白、维持电解质平衡等;

2. 请心胸外科会诊,留置胸腔闭式引流管,引流胸腔积液;

3. 治疗过程中反复出现低钾血症,发热,肺部感染加重(图5),于2014年7月26日病情恶化转入重症医学科治疗。

图5 床边胸片及胸部CT检查提示双肺部感染

(二)重症医学科的综合治疗

呼吸机辅助呼吸,加强抗感染(更换为美罗培南+替考拉宁),维持水电解质及酸碱、出入量平衡,加强肌肉被动收缩训练,预防静脉血栓;其余治疗基本同前。

(三)腹膜后脓肿的发现与处理

1.腹腔脓肿的发现

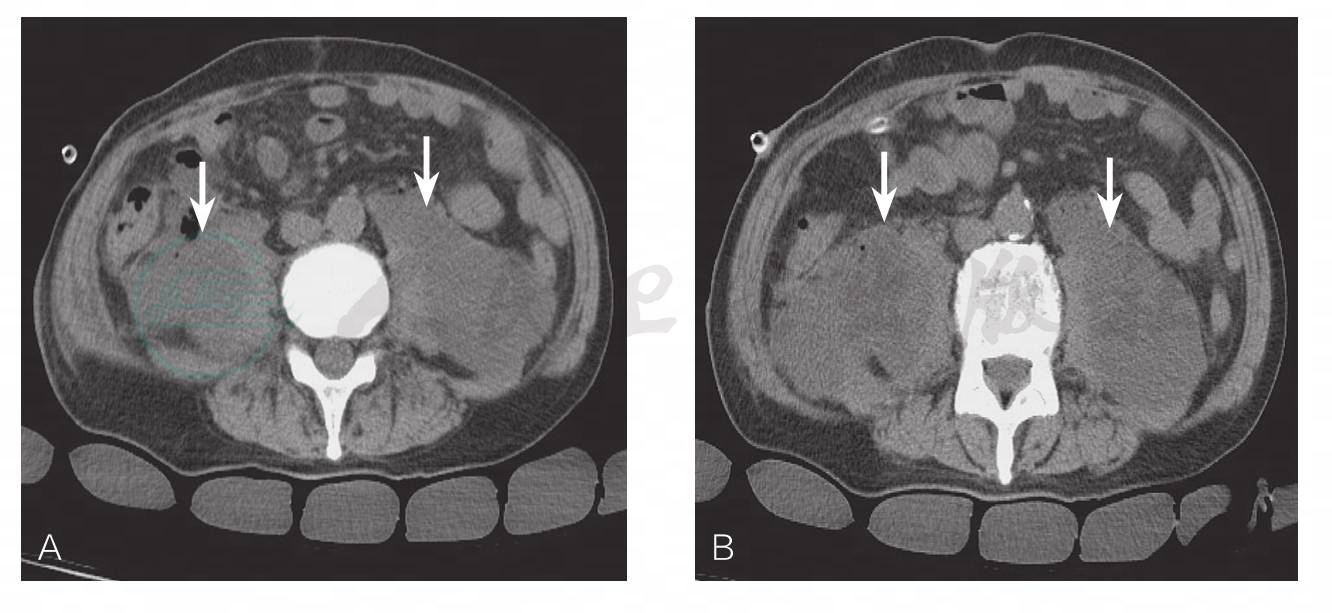

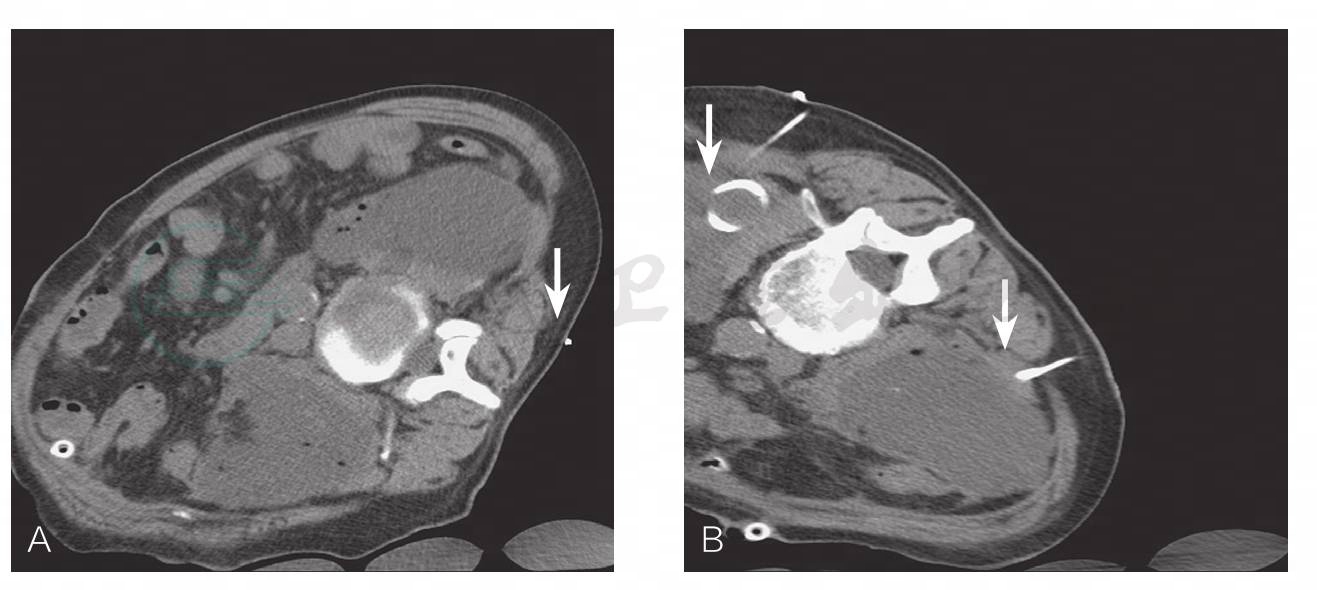

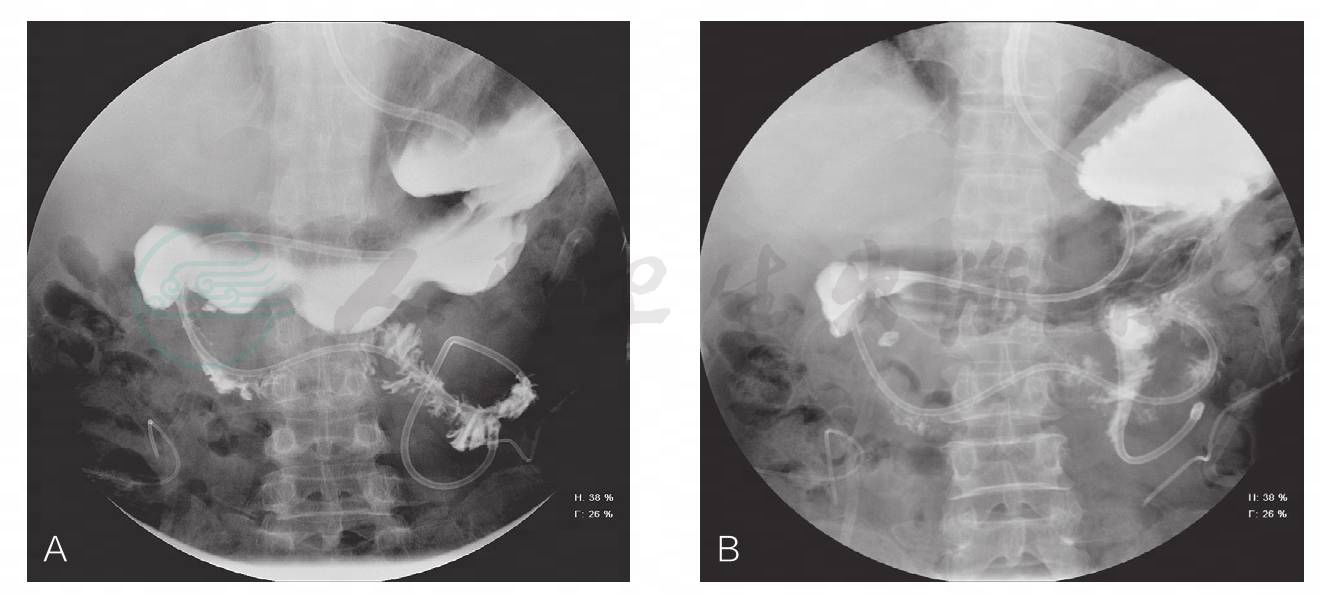

经有效抗感染后,患者肺部情况有所好转;但于2014年7月29日患者又出现高热、寒战。查体:肠鸣音减弱,但无腹膜刺激征,行全腹CT检查提示双侧肾周较大面积液性暗区(图6)。

图6 CT提示双侧肾周大面积液性暗区

2.临床分析与决策

(1)感染是十二指肠瘘早期的主要矛盾,抗生素的强度已足够,原来的引流管已无法满足新发的腹膜后脓肿引流的需要,非有创干预无法引流腹膜后脓肿。

(2)手术干预的顾虑:患者处于早期十二指肠瘘,瘘口周围脏器存在一定程度的水肿及粘连,直接手术副损伤发生率较高,且会导致脓液进一步扩散;患者高龄且存在多处感染(肺部感染+腹腔感染),营养状态差,手术的风险非常高。

(3)有利的条件:患者暂无腹膜刺激征,CT显示患者脓液局限在腹膜后间隙。

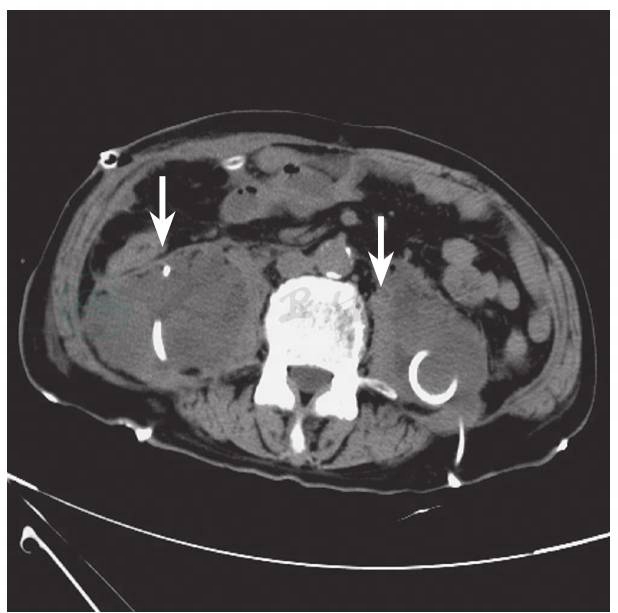

(4)综合以上因素,于2014年7月29日行CT引导下双侧腹膜后穿刺置管引流术(图7),应用的是16F管径的猪尾巴引流管,术中共引流褐色混浊液约1000ml,患者体温逐渐恢复正常。

图7 CT引导下双侧腹膜后穿刺置管引流术A.穿刺前定位图像;B.穿刺后图像

3.腹膜后脓肿引流不畅的发现与处理

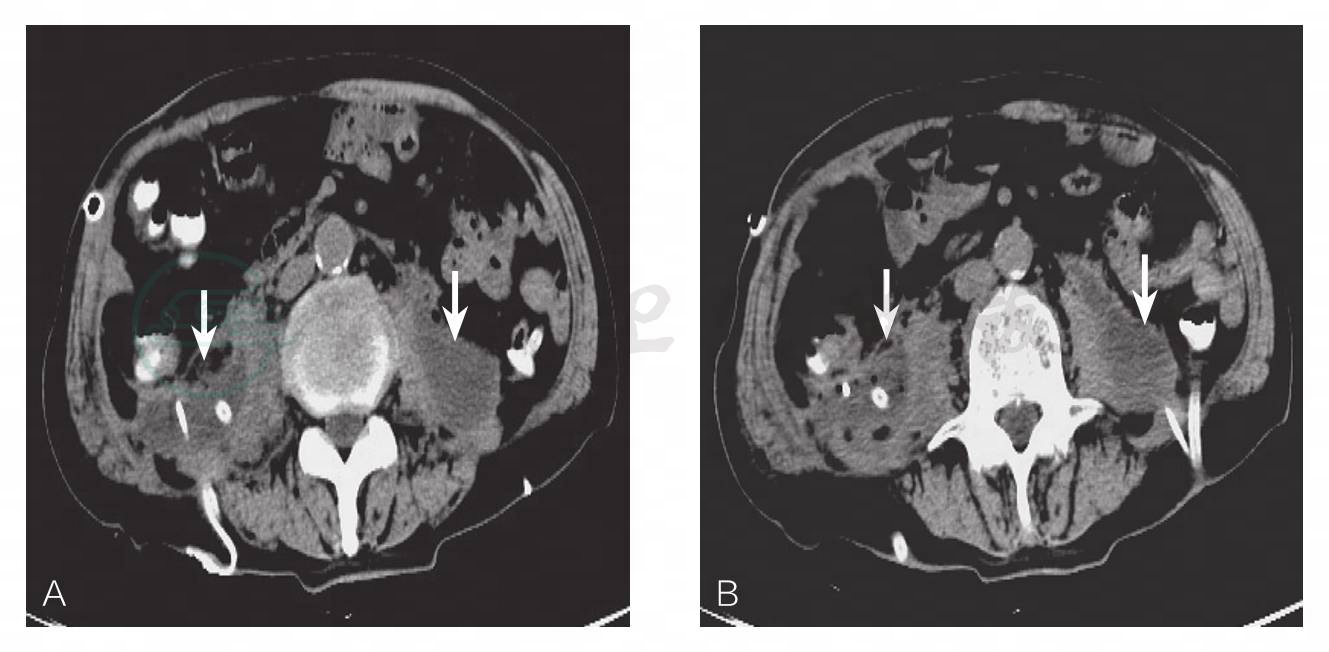

(1) CT引导下穿刺置管引流,5天后引流液量逐渐减少,引流液性状较黏稠,引流管口周围皮肤红肿,再次发热,血象升高,但仍无腹膜刺激征。复查CT提示双肾周脓肿较前变化不明显(图8)。

图8 复查CT提示腹膜后脓肿范围仍较大

(2) 处理:更换管径较大的胃管作引流,在引流管旁边再放置深静脉导管用作冲洗;每天予甲硝唑及生理盐水充分冲洗引流,同时继续予有效抗生素治疗。

4.腹膜后脓肿的转归

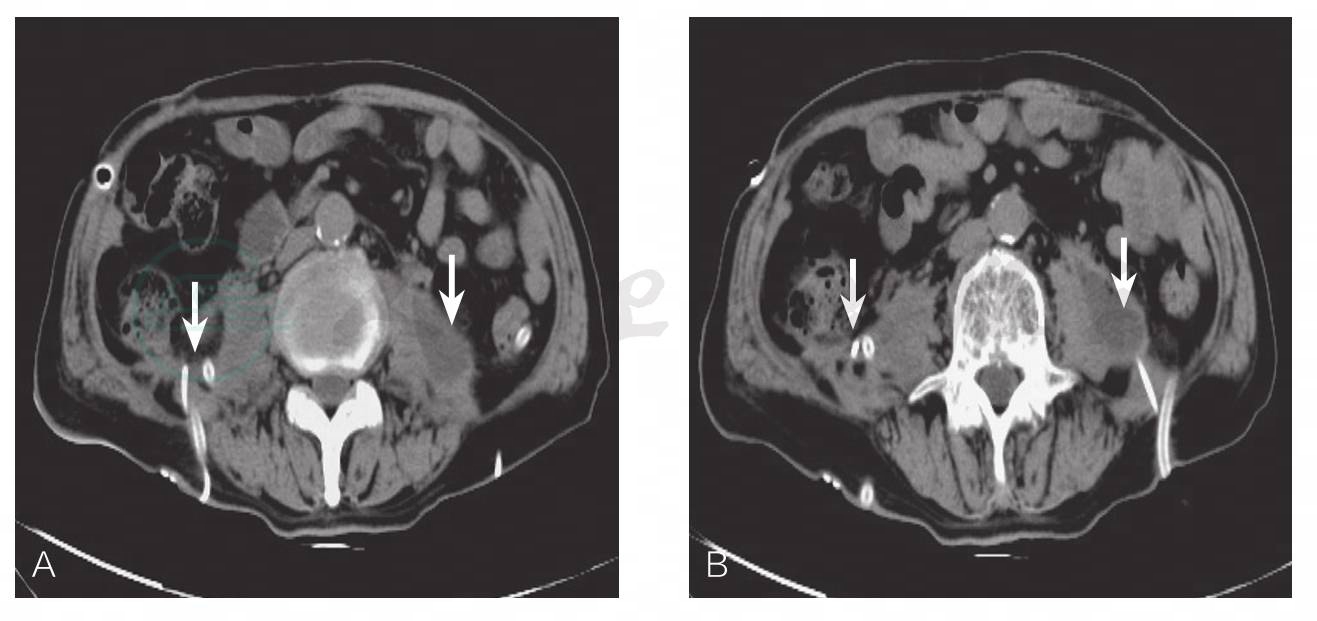

经上述处理后,患者体温逐渐恢复正常,更换胃管引流后复查CT提示脓肿逐渐缩小(图9~图11)。

图9 治疗2周后复查CT(2014年8月15日)脓肿较前明显缩小

图10 治疗4周后复查CT(2014年9月1日)提示脓肿进一步缩小

图11 治疗7周后复查CT(2014年9月24日)提示脓肿已基本消失

(四)十二指肠瘘的营养支持

十二指肠瘘患者营养支持的目的是改善营养状况和适当的胃肠功能休息,有效的营养支持不仅使患者营养状况改善,促进合成代谢,而且增强机体免疫力,使感染易于控制,提高肠瘘的治愈率,营养支持基本方法包括肠外营养(PN)和肠内营养(EN)两种。

营养支持的原则:应当根据患者全身状况,肠道功能情况和治疗阶段与治疗目的,在适当的时机选择适当的营养支持方式,添加适当的营养物质,以达到最佳的营养支持效果。

在肠外营养支持至患者腹腔引流液明显减少及腹膜脓肿引流理想后,为尽快恢复患者肠道功能,于2014年8月14日徒手经鼻留置空肠营养管(图12),并于2014年8月15日开始每天通过空肠营养管注入肠内营养乳剂(瑞代),恢复患者肠内营养,期间继续禁食水。

图12 上消化道造影检查确定营养管位置

肠内营养应用方法:应采取匀速输入,逐渐加量的原则,可用微量泵控制速度,初用50ml/h,第2天可加至70~80ml/h,总用量与PN的热量计算法相同,若供给热量不足,可用PN补充,另外,实施EN时应注意保温,输入的肠内营养液应在40℃左右,以减少腹胀,腹泻的发生。

肠内营养的转归:自从患者恢复肠内营养后,患者营养状态逐日改善,体重逐渐增加,大便恢复正常。

(五)生长抑素与生长激素的应用

1.生长抑素

在TPN时,加用生长抑素可进一步减少胃肠液的分泌量,有利于腹腔感染的控制,纠正水和电解质紊乱,促进管状瘘的愈合。

2.生长激素

具有促进合成代谢,促进蛋白质合成及促进伤口和瘘口愈合的作用,能够促进肠瘘患者蛋白质合成,改善营养状况,而且能够保护肠黏膜屏障,减少细菌易位,促进肠吻合口的愈合。

3.本例的应用

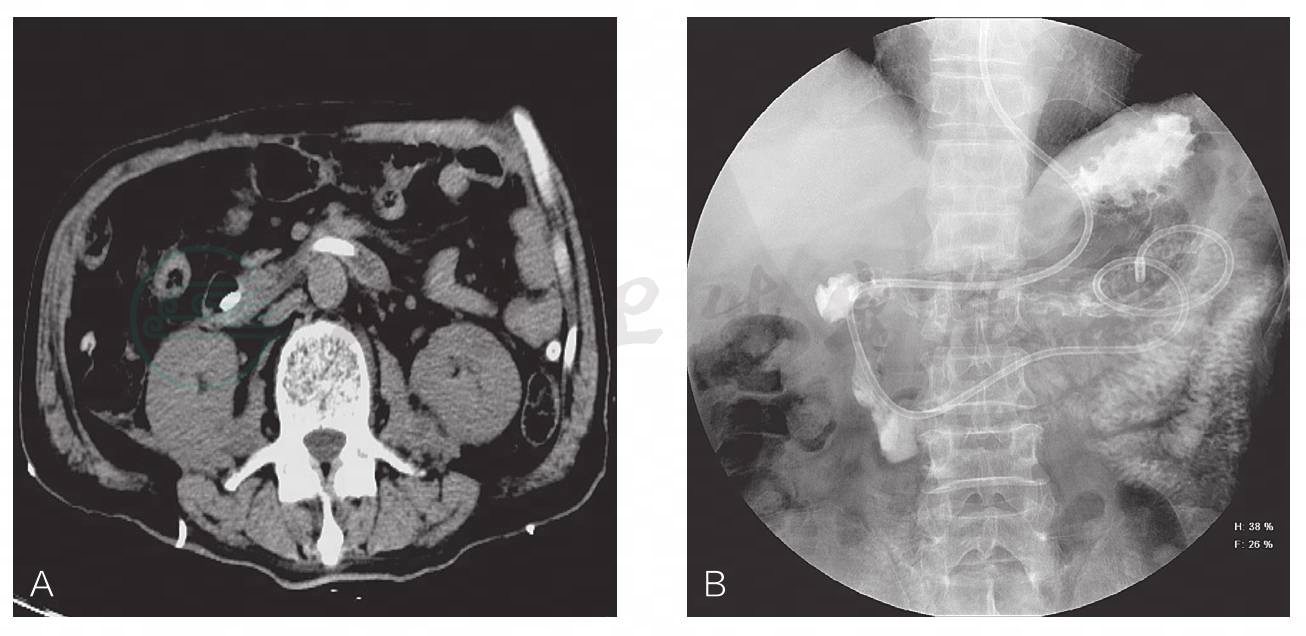

治疗期间定期复查腹部CT及上消化道造影(图13),了解腹膜后脓肿情况及瘘口愈合情况,并于2014年9月4日开始停止使用生长抑素,改用生长激素。

图13 2014年9月2日上消化道碘油造影提示十二指肠瘘口已不明显

(六)腹膜后脓肿的转归及引流管的拔除

1. 2014年9月30日复查CT提示腹膜后积液较前明显减少(图14),且引流管引流液较少,颜色较清淡,故拔除双侧腹膜后引流管,拔管后患者未见不适;

2. 2014年10月9日复查上消化道造影提示十二指肠瘘口已基本愈合,未见明显造影剂外漏,并于2014年10月10日出院,暂不拔除营养管,嘱患者保持营养管固定通畅,1个月后返院复查。

图14 拔管前复查CT及上消化道造影提示腹膜脓肿已不明显,瘘口已基本愈合

患者于2014年10月10日出院后院外继续肠内营养支持;于2014年11月10日返院复查,行上消化道钡餐提示未见造影剂外漏,CT提示腹膜后脓肿已基本吸收(图15);于2014年11月11日拔除空肠营养管,拔管后嘱患者全流饮食,未见不适,两天后改半流饮食,仍未诉不适,并于2014年11月15日出院;随访至今患者病情持续好转,体重及营养状态恢复接近发病前状态。

图15 2014年11月10日复查上消化道钡餐提示未见造影剂外漏,CT提示腹膜后脓肿已吸收