补救性肝移植是治疗肝癌切除术后复发的根治性外科手术方式之一。

胆道并发症(胆漏、胆道吻合口狭窄或非吻合口狭窄等)是肝移植术后常见并发症,通常与胆道缺血再灌注损伤、胆道血供受损、胆道感染、供体保存和手术技术等因素密切相关。预后较差,约6%~12.5%的患者可导致移植物失功能,需行再次移植手术。死亡率可高达19%。故避免或减轻供肝胆道的损伤,及时发现并正确处理肝移植术后的胆道并发症是提高肝移植疗效和患者生存质量的重要方面。

只有术前全面评估供、受体条件,手术中对胆道条件准确评估、合理选择术式、精确技术操作,术后严密观察、早期诊断、及时有效处理,才可将肝移植术后胆道并发症的危害降至最低。

患者,女,57岁,以“间断呕血、黑便27年,发现肝脏占位5个月”于2013年2月入院。

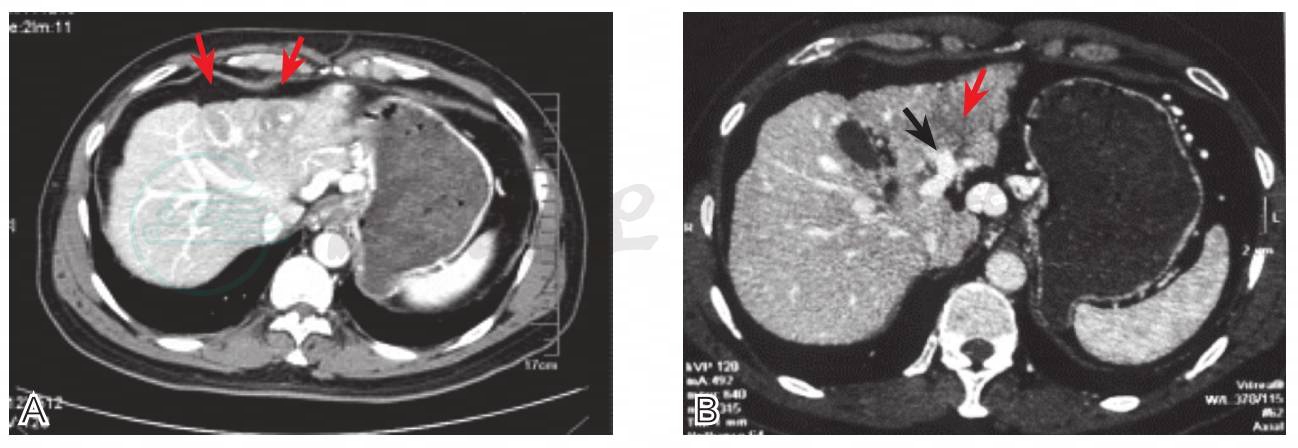

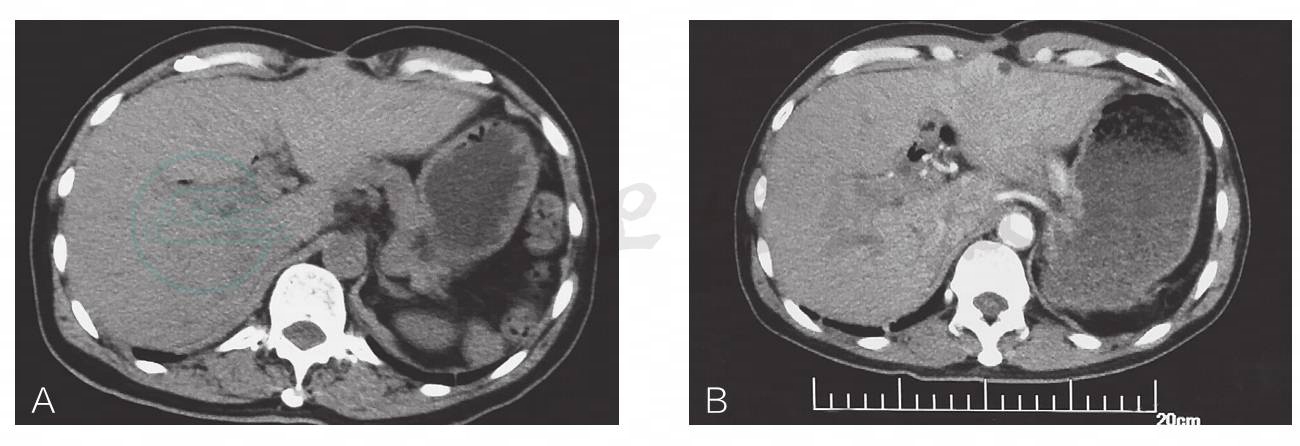

患者27年前无明显诱因出现间断呕血、黑便。予以抑酸、输血治疗后好转。5月前在外院行增强CT示:肝左叶占位性病变(图1,图2)。遂于我院行肝左叶切除术+贲门周围血管离断术+脾动脉结扎术。术后病理:肝左叶结节型肝细胞性肝癌2级侵及局部肝被膜伴门静脉左支内癌栓形成。术后2个月复查增强CT示:肝右叶多发肝内转移。遂行TACE术5次、B超引导下肝癌射频消融术1次。为求肝移植治疗入院,大、小便正常,睡眠可。

图1 肝脏左叶占位性病变,箭头所示为门静脉左支癌栓

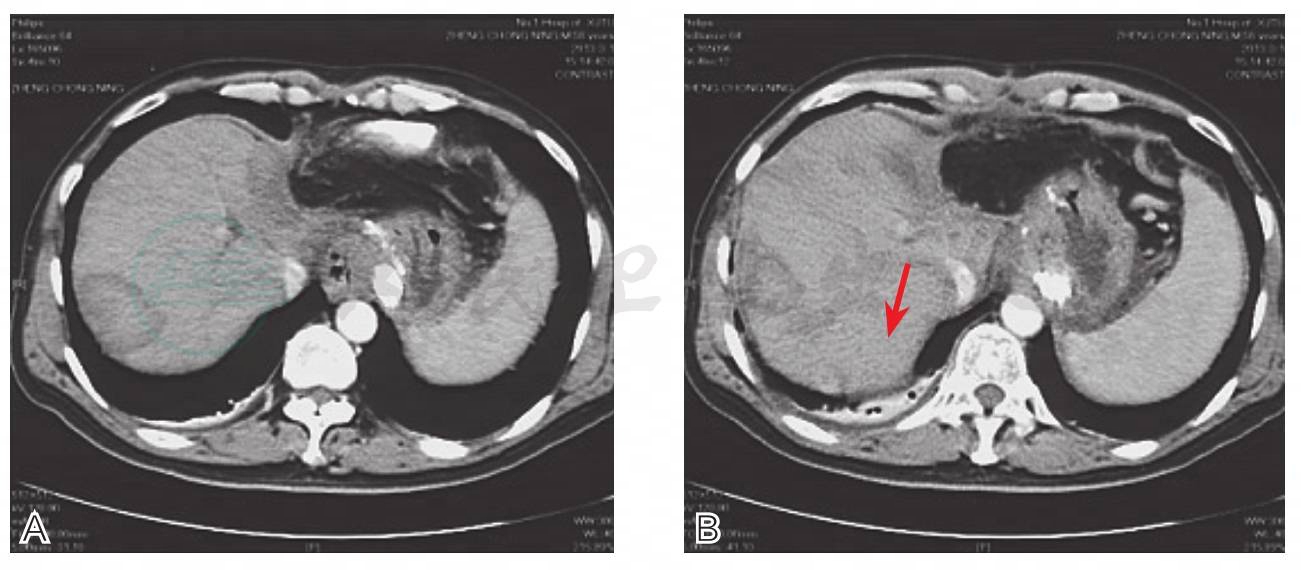

图2 肝癌射频后复查上腹部增强CT,箭头所示为肝癌射频术后复发病灶

体格检查:身高164cm,体重68kg。皮肤巩膜无黄染,心肺听诊未见特殊异常,腹平坦,上腹部可见反L形手术瘢痕,无腹壁静脉曲张。腹软,全腹无压痛、反跳痛及肌紧张,未触及包块。肝脏肋下未触及,肝区叩痛阴性。腹部叩诊鼓音,移动性浊音阴性,肠鸣音正常,4次/分。

实验室检查:AFP:35μg/L↑;PLT 47×109/L↓;HBV-DNA:<103IU/L。

上腹增强CT(2013年3月1日):肝右叶后上段两处低密度区呈射频后改变,无明显血供,右后段正后方包膜下病灶,呈快进快出表现,符合肝癌征象(图2)。

肺功能:肺通气功能大致正常。

心动超声:心内结构及血流未见异常。

PET-CT:未发现全身转移灶。

诊断:肝癌切除术后复发

肝炎后肝硬化 肝功能 Child A级

病毒性肝炎 慢性 乙型

2型糖尿病

(一)降期治疗

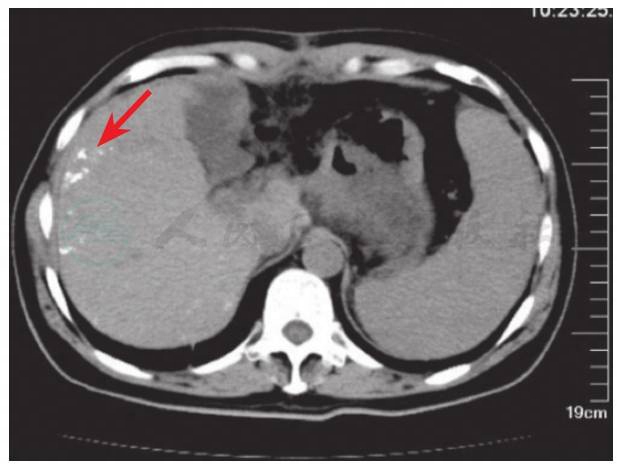

患者经五个疗程的介入栓塞化疗后再次行增强CT评估,提示肝右叶部分碘油沉积(图3)。术后3个月再次复查上腹部增强CT:肝右后上段近椭圆形病灶,动脉期明显强化,静脉期退出,考虑富血供病灶,小肝癌可能性大。因病灶位于肝右后上段且紧贴膈肌,经过会诊讨论后,于全麻下行B超引导下肝癌射频消融术。复查上腹增强CT:肝右叶后上段两处低密度区呈射频后改变,无明显血供,右后段正后方包膜下病灶,与之前比较双期强化,但较前程度减弱,病灶大小变化不明显(图4)。因病灶位置特殊,B超定位困难,影像学专家读片后认为也无法行CT引导下射频治疗。复查全身PET-CT未发现远处转移。继续口服恩替卡韦抗病毒治疗,索拉菲尼抗肿瘤治疗。经MDT专家组讨论认为患者目前符合肝移植手术指征。

图3 肝切除术后先后5次行TACE术,箭头示碘油沉积

图4 术后15个月复查CT示:肝右后上近椭圆形病灶,动脉期明显强化,腔静脉期退出,考虑为小肝癌

(二)肝移植手术过程

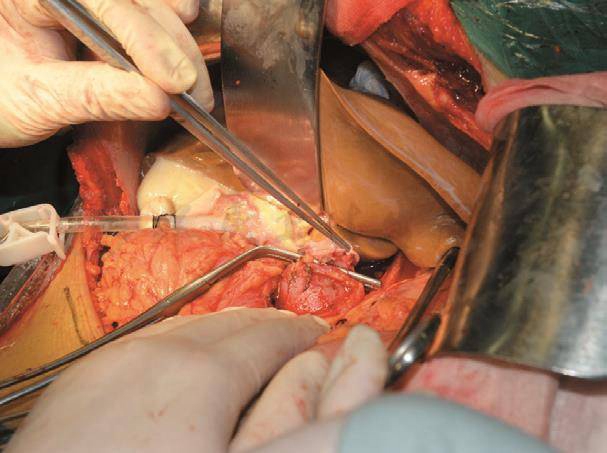

患者行经典原位肝移植+脾切除术(图5)。手术时间10小时,术中输液9800ml,出血3500ml,尿量2300ml。

术后病理:肝细胞性肝癌。

图5 肝移植手术

(三)手术并发症

1.术后早期情况

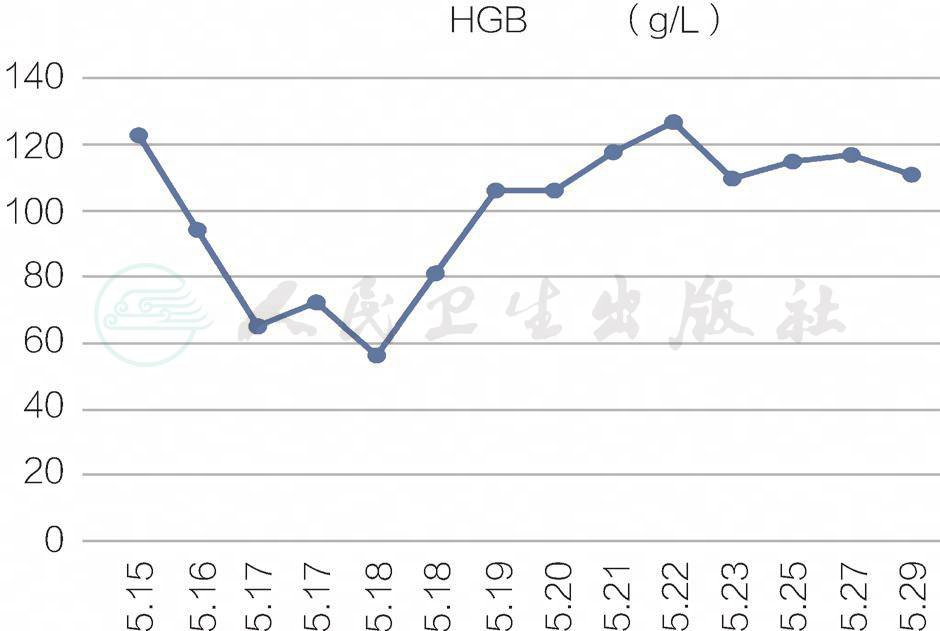

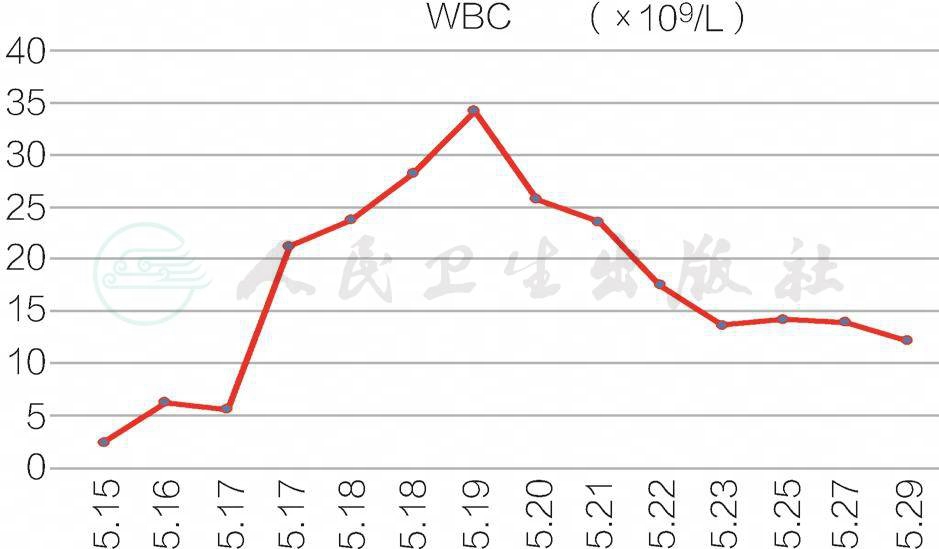

术后第1天,患者血压降至93/49mmHg,尿量1460ml,脾窝引流管引流出暗红色液体500ml。急查血常规,同时给予输注血浆、冷沉淀、凝血酶原复合物、纤维蛋白原改善凝血功能。8个小时后,患者出现少尿、口渴等症状,脾窝持续引流暗红色血性液体150ml/h。急查腹部B超示肝肾间隙11cm×9cm×10cm强回声光团,考虑凝血块。继续输血、补液、补充凝血因子等治疗。术后3天,患者生命体征平稳,出血得以控制,但左肝下引流管出现胆汁样液体,约60ml/d(图6、图7)。

图6 术后早期血红蛋白变化趋势图

图7 术后早期白细胞变化趋势图

2.并发症

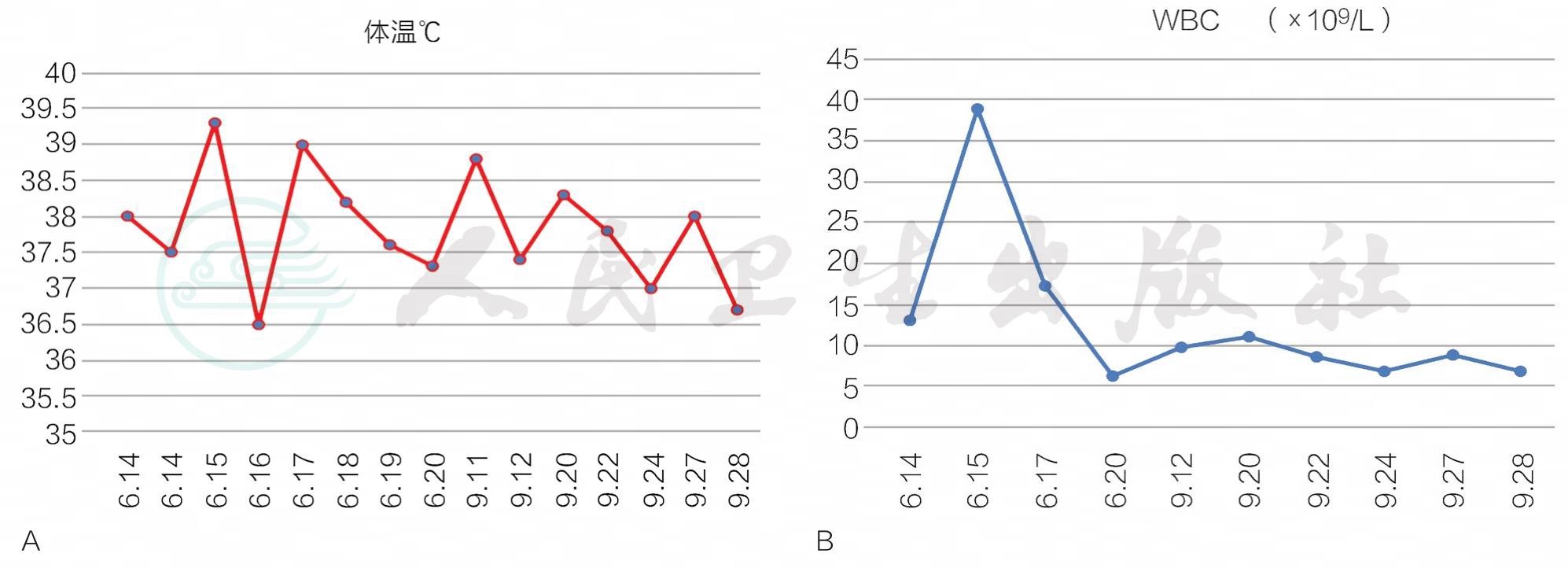

于肝移植术后第6天行ERCP造影未发现造影剂外漏(图8),在肝肾间隙形成血肿,约11cm×9cm,给予穿刺置管引流,每日引流出约20~30ml暗红色液体,血肿范围缩小为7.8cm×4cm(图9)。肝移植术后1个月起,无明显诱因出现发热伴寒战,体温最高39.3℃,白细胞及中性粒细胞比值均相应升高(图10)。血培养提示:阴沟肠杆菌亚种。腹腔穿刺置管每日可引流200ml黄绿色胆汁样液体,并行PTBD胆道外引流术(图11)。

图8 ERCP术中未见造影剂外漏,可见胆总管中段局限性管腔狭窄

图9 肝下包裹性积液并感染

图10 术后胆漏出现时期体温及白细胞变化趋势

图11 PTBD术中情况

3.临床分析及决策

回顾患者术中情况,由于三系细胞减少,所以选择切除脾脏,由于患者系二次腹部手术,且二次手术前行多次介入治疗,手术部位粘连严重,解剖困难,手术操作复杂。因此,术后脾窝引流管引流出大量暗红色血性液体,考虑手术后凝血机制紊乱合并创面出血。虽经保守治疗出血停止,但导致肝肾间隙残留大量凝血块组织,进而合并感染,导致胆道吻合口漏。肝移植术后胆漏的治疗除了抗感染等常规措施外,最重要的是以最快的速度找到胆漏原因并进行有效的引流。可选用的方法包括:①内镜检查:ERCP治疗适用于未进行胆肠吻合的患者,但有出血及诱发胰腺炎的风险;PTBD适用于肝内胆道增宽的患者;②外科手术:剖腹探查是最有效的胆道引流方法,但患者胆漏严重时通常腹腔粘连严重,解剖层次不清,手术难度大,易造成副损伤。因此,应先行通过微创外引流方式改善患者胆管炎症状,择期行胆肠Roux-en-Y吻合术。

4.处理过程

患者在积极抗感染的同时,先行ERCP术,向胆总管内注入造影剂后可见造影剂外漏征象,胆总管中段局限性管腔狭窄,多次尝试未能置入支架。再行PTBD胆道外引流及抗感染治疗。感染控制4个月后行胆肠吻合术。术后恢复良好,未再诉发热等胆管炎症状。

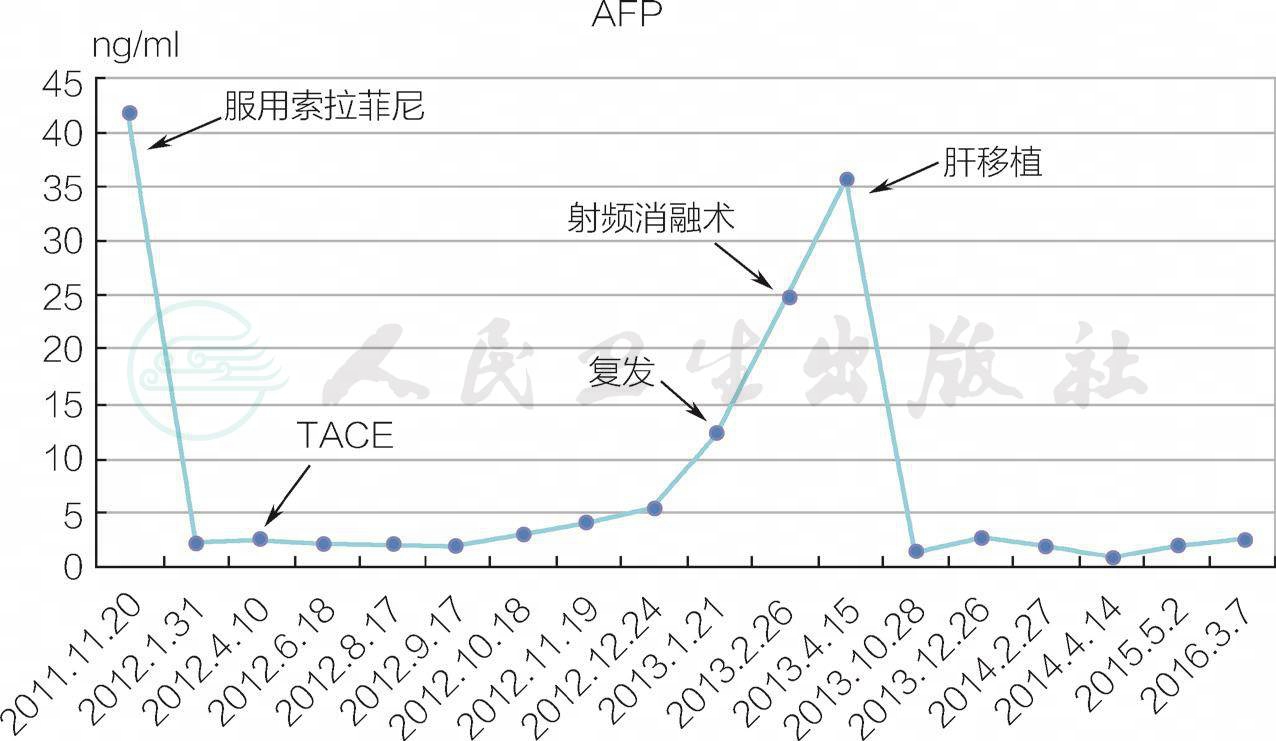

患者出院后未再发生胆管炎、胆道狭窄及各种移植术后相关并发症,定期随访未发现肿瘤复发(图12,13)。

图12 胆肠吻合术后复查CT未见肿瘤复发

图13 术后定期复查AFP,提示肝癌无复发迹象