空肠Roux-en-Y吻合后,系膜孔应常规缝合关闭,如忽略此步骤,或系膜孔关闭不完全或缝线松脱,则可能出现肠内疝,患者发生腹痛等症状,严重时可引发肠梗阻。对术后出现肠梗阻表现的患者,应充分结合影像学检查结果,对病情做出正确判断。由肠内疝引发的肠梗阻,应积极进行手术探查处理,病情延误可能导致肠管缺血坏死、感染性休克等严重后果。

患者,女性,27岁,主因“反复发作性右上腹痛20年,加重伴高热1周”入院。

患者出生50天后诊断为先天性胆总管囊肿,在当地医院行胆总管十二指肠吻合术,此后进食油腻、劳累等情况可导致右上腹疼痛,为持续性绞痛,伴右肩部和腰背部的牵扯痛,服“山莨菪碱片”和“消炎利胆片”可缓解。发作频率逐渐增加,近半年发展至每月一次。

体格检查:右上腹深压痛,无反跳痛及肌紧张,Murphy征阴性,余无明显异常,右上腹可见约4cm纵行陈旧切口瘢痕。

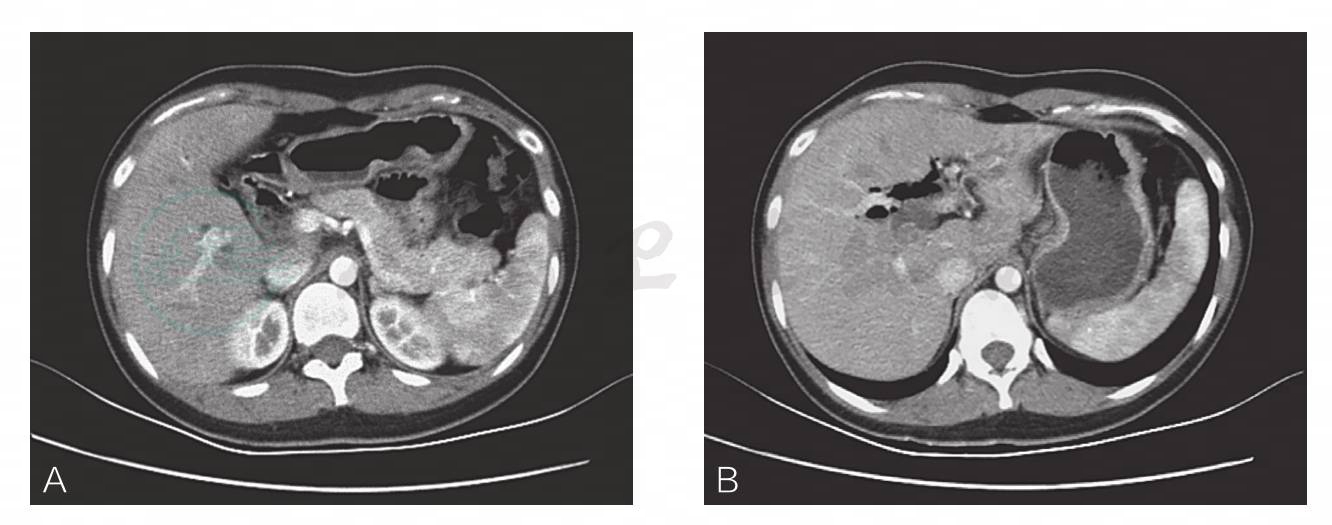

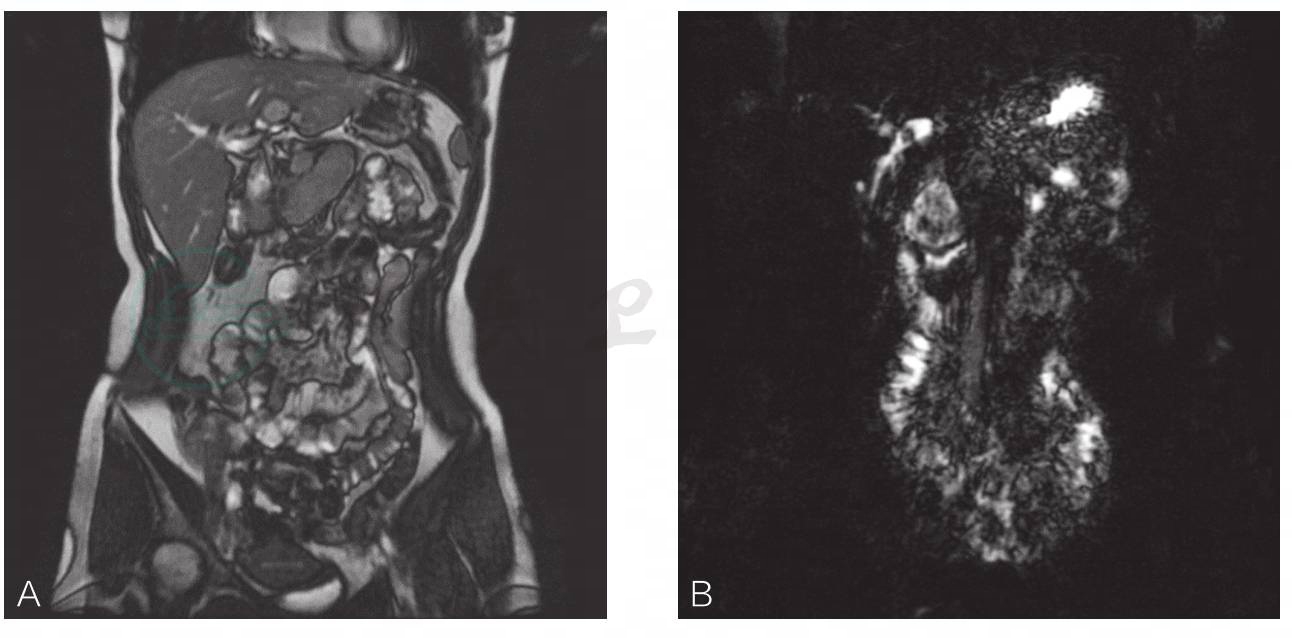

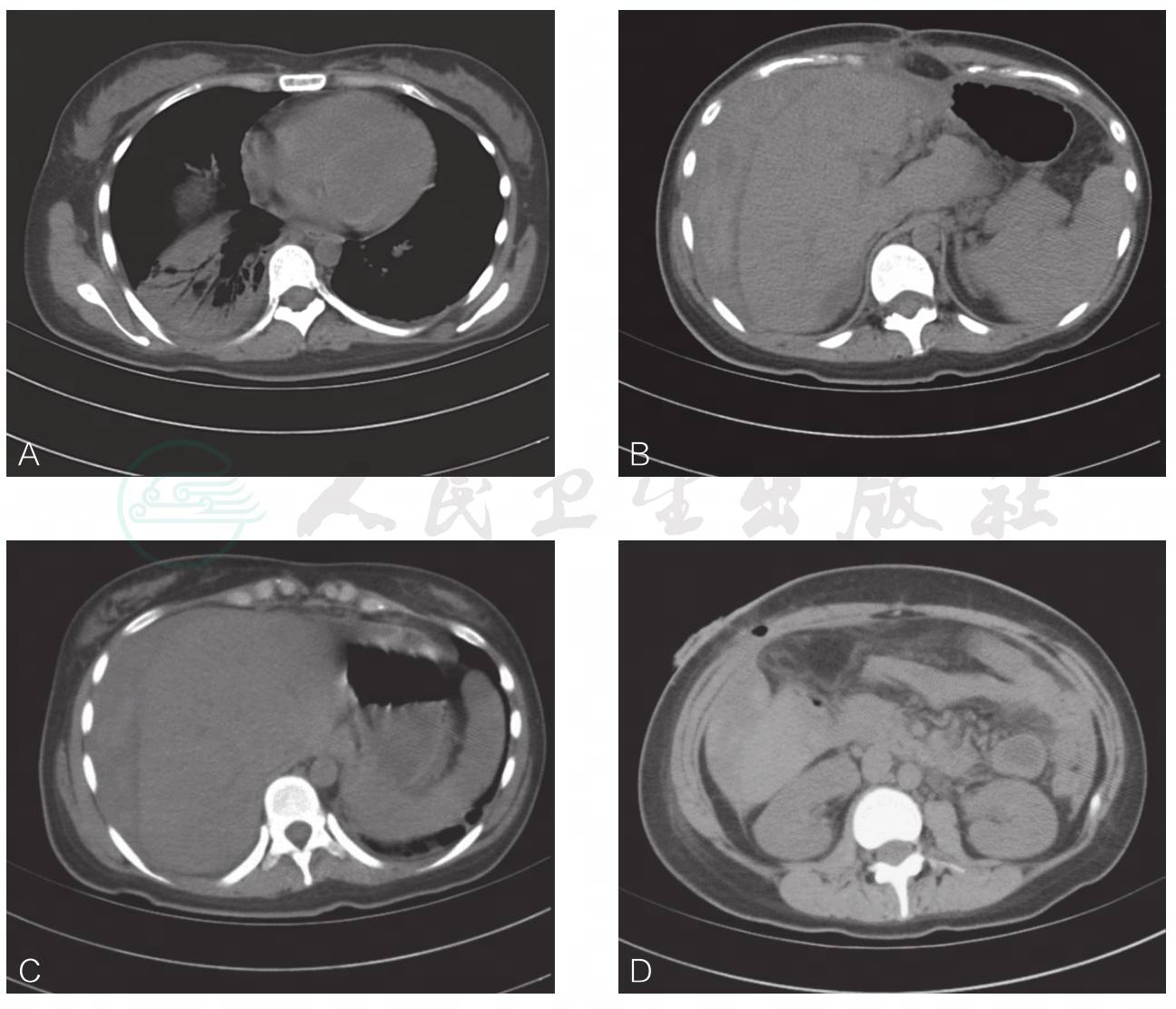

影像学检查:CT示:肝内胆管及胆总管多发结石,并肝内胆管扩张积气(图1)。MRCP示:肝内外胆管扩张,感染伴多发结石,胆总管囊肿伴感染、多发结石,胆囊显示不清(图2)。

图1 术前CT表现

图2 术前MRCP表现

实验室检查:无明显异常。

术前诊断:复发性胆管炎,先天性胆总管囊肿,胆总管十二指肠吻合术后,肝内外胆管结石。

(一)手术过程

术中所见:肝左外叶萎缩,胆总管处可见2cm×2.5cm残余胆总管囊肿,胆总管与十二指肠降段相通,吻合口内径1.5cm,胆总管内多发结石,较大的结石约1.5cm,胆囊呈条索状,约4cm×1cm×1cm大小。探查后遂行胆囊切除,肝左外叶切除,胆总管囊肿切除,胆总管探查取石,胆肠吻合术。

术后病理回报:肝脏硬化性胆管炎,部分胆管囊性扩张,灶性胆道上皮低级别上皮内瘤变,符合肝胆管结石所致改变,胆总管黏膜慢性炎,符合囊肿,慢性胆囊炎,异位胰腺,灶性低级别上皮内瘤变。

(二)术后情况

术后第1天无特殊不适。术后第2天感小腹胀痛明显,未通气,发热最高达39℃。查体中下腹有压痛、反跳痛,肠鸣音活跃。腹部超声提示:盆腔少量积液,约5cm。积液考虑为冲洗水,未予特殊处理。

术后第3天未通气,感小腹胀痛明显,发热最高达39℃,呕吐一次,为淡黄色胃内容物并混有胆汁。发热考虑为与患者自幼胆管炎反复发作有关,腹胀考虑为肠功能恢复慢。B超:腹腔内未见明显积液,下腹部肠管扩张,较宽处内径4.0cm。立位腹平片:腹部肠管部分积气,扩张,中腹部见1个窄气-液平面(图3)。

图3 术后第3天,腹部立位片

术后第4天仍未通气,感小腹胀痛明显,发热最高达38.5℃,呕吐混有胆汁的胃内容物约200ml。血培养结果回报:大肠埃希菌。考虑为术后早期炎症性肠梗阻,予胃肠减压,生长抑素治疗。

术后第5天复查腹部立位片,中腹部仍可见一个小气-液平面(图4)。

图4 术后第5天,腹部立位片

至术后第7天仍未通气,体温波动于37.5~38.8℃,胃肠减压引流出黄绿色液体约800ml。查体:腹软,轻压痛,无反跳痛及肌紧张,肠鸣音弱。切口愈合不良。总蛋白49.2g/L,白蛋白26.6g/L,白细胞计数8.47×109/L,中性粒细胞百分比78.9%。考虑为术后炎性肠梗阻,继续予生长抑素减少肠液分泌,胃肠道动力药刺激肠蠕动,肾上腺皮质激素减轻肠道炎症及水肿,抗生素预防肠梗阻致细菌感染,积极补充白蛋白。

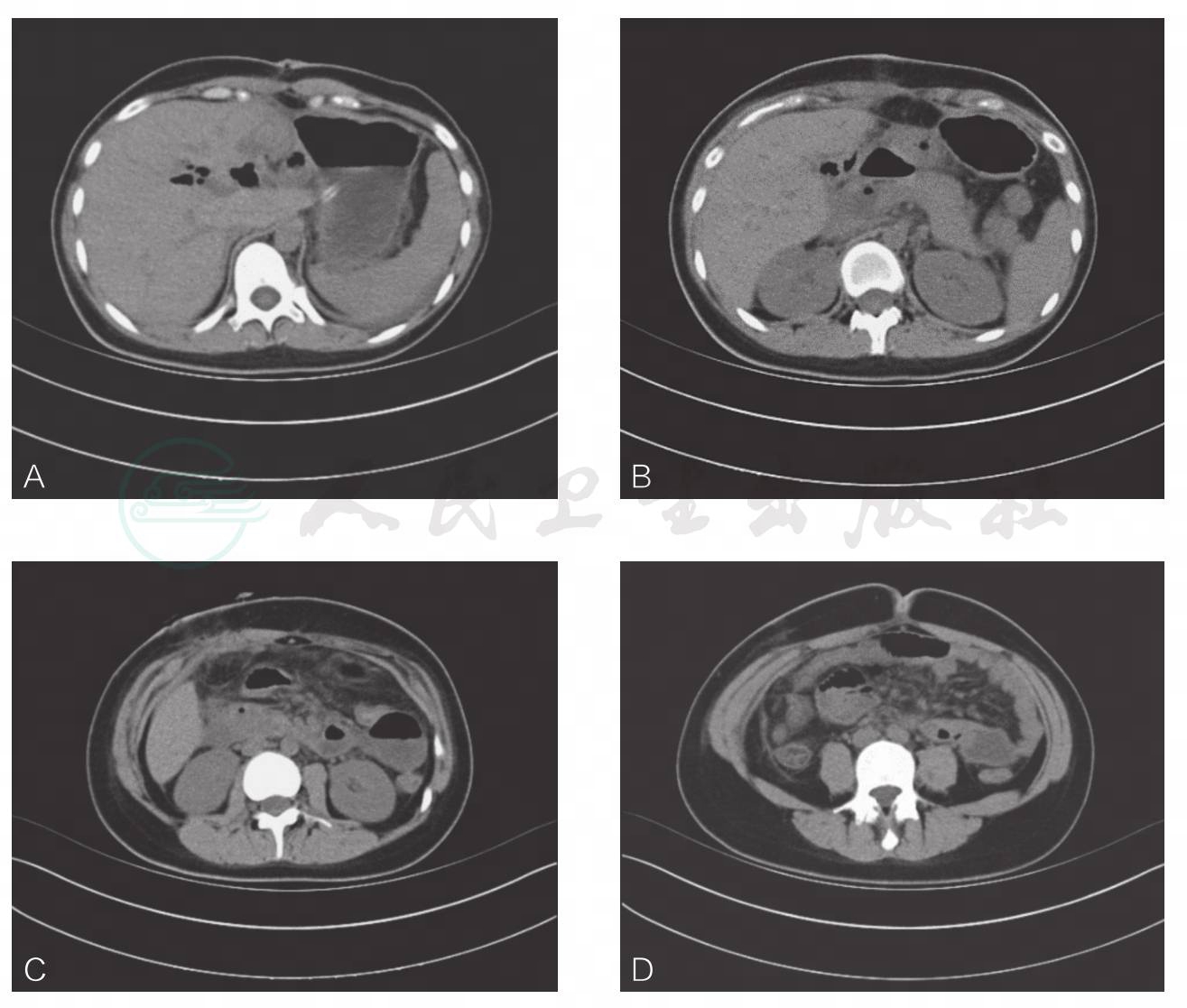

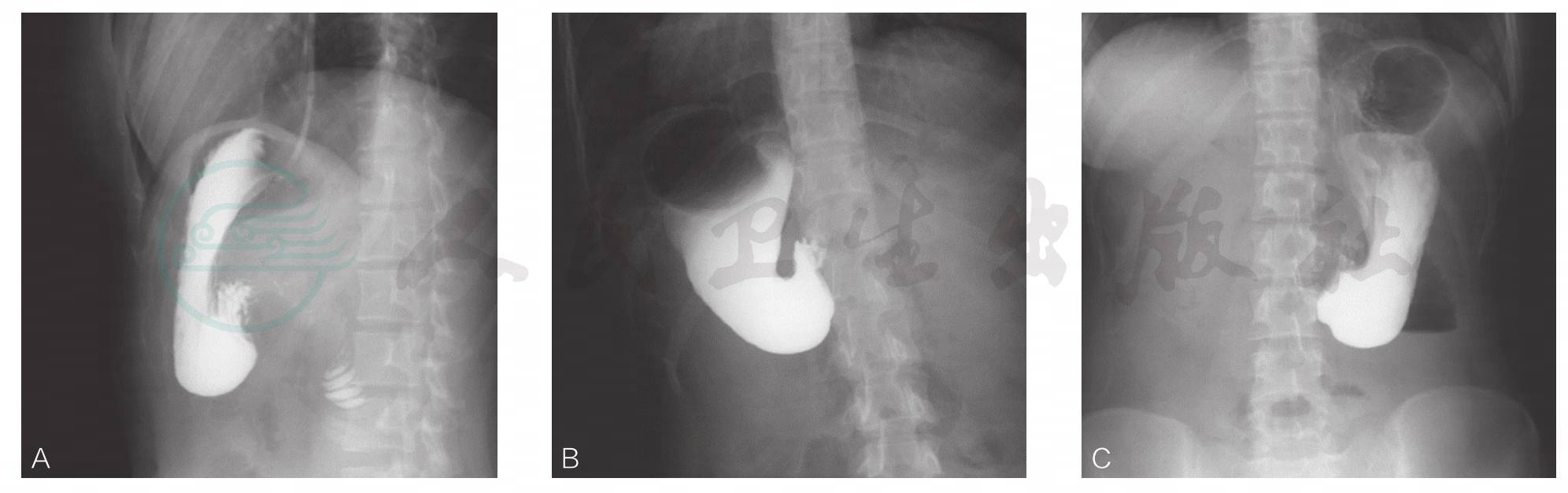

术后第10天仍未通气,体温波动于37.5℃左右,胃肠减压引流出黄绿色液体约650ml。查体:腹软,轻压痛,无反跳痛及肌紧张。肠鸣音弱,较前有所增强。切口愈合不良。CT:胆总管囊肿术后改变,肝门区术后结构紊乱,见片状积气,周围脂肪间隙模糊,腹膜略增厚,下腹结构清晰,盆腔积液(图5)。上消化道造影:胃内滞留液多,蠕动减弱,幽门梗阻,仅见少量造影剂通过,左中上腹可见气-液平面,考虑不全肠梗阻(图6)。

图5 术后第10天,腹部CT表现

图6 术后第10天,上消化道造影表现

术后第12天仍未通气,体温波动于37℃左右,胃肠减压引流出黄绿色液体约300ml。查体:腹软,轻压痛,无反跳痛及肌紧张。肠鸣音弱。切口愈合不良。考虑目前患者存在幽门梗阻和不全性肠梗阻,或胃瘫导致胃动力差,切口部分液化,愈合差。与家属积极沟通,建议剖腹探查,是否存在梗阻及梗阻原因。

(三)第二次手术过程

术后第13天剖腹探查。术中见:胆肠吻合口、肠肠吻合口愈合良好,吻合口远端部分小肠疝入小肠系膜和失去功能的肠袢系膜间的系膜裂孔,致近端部分肠管扩张明显。还纳小肠后,见疝入的肠壁和系膜血运良好,系膜间近根部缝线脱落,导致存在约4cm裂孔,间断缝合关闭系膜孔。

(四)第二次术后过程

二次术后第2天排气,有小腹胀痛,高热至39℃。考虑小腹胀痛与肠管胀气有关,发热为吸收热。二次术后第3天,拔除鼻胃管。下午出现呕吐,呕吐物混有咖啡色液体,并解暗红色稀水样便。晚间出现呕血、血压低、心率快等失血性休克表现,血红蛋白58g/L,血细胞比容0.179。考虑为应激性溃疡发作出血,给予胃管注入冰盐水及云南白药,泵入埃索美拉唑,并输红细胞及血浆治疗。

二次术后第4天凌晨,患者继续呕血,解黑褐色水样便,休克表现加重,进入抢救流程。继续给予冰盐水+去甲肾上腺素+云南白药止血,给予生长抑素泵入,多巴胺泵入。持续腹胀,后经切口流出血性积液。床旁B超提示:肠管扩张及腹腔积液。后转入ICU继续监护治疗。

二次术后第6天,患者病情平稳后自ICU转出。引流管胃液清亮,无出血迹象。二次术后第7天,患者体温波动于37.8~38.8℃之间。感右侧胸腰部疼痛难忍,夜间无法休息。胸部超声提示:右侧胸腔中量胸腔积液。行胸片检查提示:右肺下野渗出性改变,右侧胸膜反应,右肺感染(图7)。给予对症及抗感染治疗,并行超声引导下胸腔积液置管引流。

图7 第二次术后,胸部正位片

二次术后第11天,患者仍发热,体温最高39.2℃,右腰部、前胸、右侧胸腔交替疼痛难忍,患者躁动,切口有淡红色液体流出。给予对症处理。二次术后第12天,体温最高39℃。胸腹部CT提示:肝脾周围弧形高低混杂密度影,考虑积血(图8)。患者症状主要表现为发热和疼痛,考虑与腹腔积血及膈下粘连、胸膜腔粘连牵拉有关,决定当日剖腹探查清除积血。

图8 第二次术后,胸腹部CT

(五)第三次手术过程

剖腹探查见:右侧膈下、肝周、左下腹、盆腔大量陈旧性凝血块,腹内脏器及吻合口未见异常。充分清除腹腔积血及脏器表面纤维蛋白沉积产物后,大量甲硝唑、生理盐水冲洗腹腔,过氧化氢溶液冲洗腹腔及伤口创面,于右髂窝及肝后放置引流管。

(六)第三次术后情况

第三次手术第1天:患者原右腰部、前胸、右侧胸腔疼痛感基本消失。体温37℃左右。第三次手术第3天,患者体温37℃左右,已通气排便。之后恢复良好,主要问题为切口愈合迁延。第三次术后第16天,切口基本愈合后出院。

患者至今随访3年,未出现复发胆管炎症状,未发现肝内胆管结石。