胆总管囊状扩张症是亚洲人群中常见的胆道系统先天性畸形疾病,术后常见的并发症包括胰漏、胆漏、出血等,尤以术后迟发性出血最为凶险,多继发于胰漏感染,以动脉性出血为主,出血量大,死亡率高,如何早期发现、及时处理是治疗的关键,手术与介入治疗是目前治疗迟发性出血的两种主要方法。

患者,男,52岁,因“反复右上腹疼痛5年,加重1个月”入院。

患者20年前体检时发现胆管囊状扩张,未予重视。5年前无明显诱因下出现反复右上腹疼痛,无皮肤巩膜黄染,无恶心呕吐,无寒战高热。发作时查血淀粉酶升高,予抑酶、抗感染等治疗后可有好转。1个月前患者腹痛症状加重,于外院行禁食、胃肠减压、抑酶、解痉等治疗后症状无明显缓解,为求进一步诊治入院。近期体重无明显变化。

体格检查:皮肤巩膜无黄染,腹软,未扪及包块,右上腹压痛,无反跳痛,Murphy征阴性,移动性浊音阴性。

既往史:有高血压病10年,服药控制稳定。否认糖尿病病史。

实验室检查:总胆红素:7.9μmol/L,白蛋白:39.9g/L,AST:347U/L,ALP:257U/L,GGT:473U/L,血淀粉酶:195U/L,白细胞:7.54×109/L,中性粒细胞比例:78.8%,血红蛋白:131g/L;CA199:17.6U/ml,CEA:1.0μg/L。

MRCP检查:肝外胆管囊状扩张,胆囊肿大,肝内胆管轻度扩张。

诊断:胆总管囊状扩张症(Ⅰ型)。

(一)手术过程

完善术前准备后,患者于全麻下行胆囊及肝外胆管切除+胆肠Roux-en-Y吻合术,术中见肝外胆管囊状扩张,长约10cm,最宽处直径6cm,张力高,管壁充血水肿明显,术中切除肝外胆管(左右肝管分叉以下至胰腺段汇入十二指肠处)。胰腺段创面内翻缝扎止血。术中出血量约100ml。

(二)术后情况

术后第1、3、5天查腹腔引流液淀粉酶均>2000U/L,引流量逐日增加,最多时可达200ml,均为无色透明样,考虑为胰漏。

(三)手术并发症

1.并发症发现

术后第六日凌晨,患者突发上腹部疼痛,引流管内有少量暗红色腹腔引流液引出,查体腹软,无明显压痛及反跳痛,移动性浊音阴性,血压125/65mmHg,心率87次/分,急查血常规示血红蛋白104g/L,予以止血等治疗。至6点左右患者腹痛症状加重,伴皮肤湿冷,面色苍白,腹部明显膨隆,腹腔引流管引流出约400ml鲜红色腹腔引流液,血压75/40mmHg,心率130次/分。

2.并发症处理

立即予以输血、扩容、升压治疗,同时立刻联系手术室,急诊行剖腹探查止血术,术中见腹腔内大量积血约2000ml,胆肠吻合口及肠肠吻合口完好,肠道内无积血,胰头后方见大量凝血块堆积,清除凝血块后见胰头后方原胆管囊肿腔隙近门静脉一侧有活动性出血,局部组织充血水肿、质脆,以3-0血管缝线8字缝扎出血点后观察5分钟后未见出血,清理腹腔内积血及凝血块,放置引流管后关腹。

患者转至ICU病房后,腹腔引流管内再次出现血性腹腔引流液引出,查腹腔引流液血红蛋白78g/L,予以止血、输血等治疗后患者血压仍持续下降,心率>120次/分。腹腔引流液每小时>400ml。考虑仍有腹腔内活动性出血,遂联系介入导管室,急诊行DSA检查。

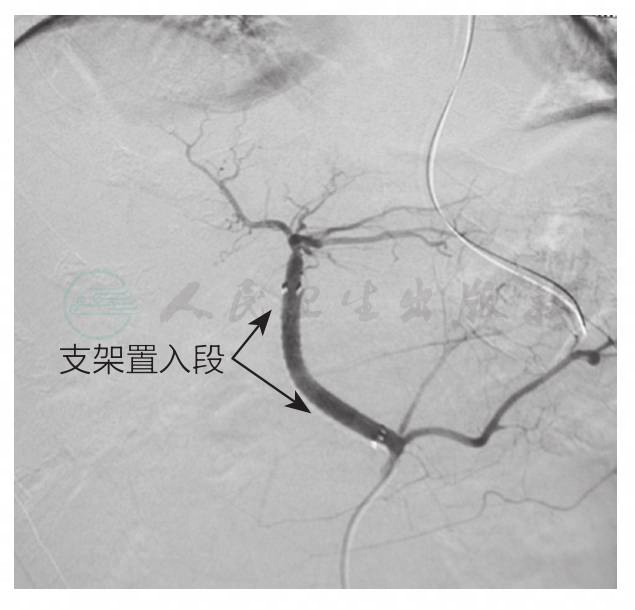

经股动脉穿刺,行肝动脉造影(图1A),可见肝固有动脉一小分支有造影剂外溢(图1B),遂于肝固有动脉内置入6mm覆膜支架一枚,再次造影未见造影剂外溢。右肝动脉异位自肠系膜上动脉发出,未见造影剂外溢(图1C)。

图1A 右肝动脉异位自肠系膜上动脉发出,未见明显出血

图1B 肝固有动脉一小分支可见明显造影剂外溢

图1C 覆膜支架置入后再次造影,未见造影剂外溢

患者二次术后腹腔引流液淀粉酶仍>2000U/L,多次行腹腔穿刺引流,根据药敏结果调整抗生素抗感染治疗(亚胺培南/西司他丁联合替考拉宁),并予以静脉营养支持,生长激素促进愈合、抑制胰酶分泌,乌司他丁抑制胰酶活性。至术后10周,腹腔引流液逐渐减少,予以拔除引流管后出院。