病例介绍

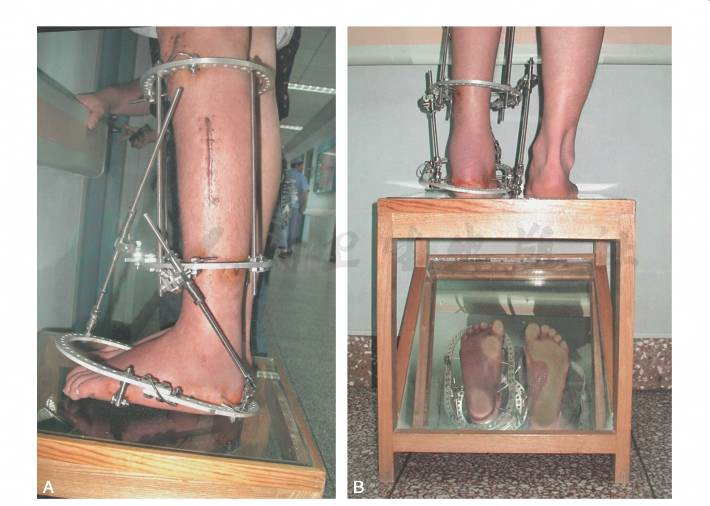

患者,男性,19岁,9个月前受伤致左胫腓骨开放骨折,于当地医院行切开复位内固定术。患者自述“术后小腿肿胀严重”,术后1个月出现足下垂、足底感觉障碍。术后3个月开始自行踝关节功能训练,但效果不佳。术后7个月能完全负重行走,但患侧足跟不能着地。患者为改善行走步态来诊。既往否认其他外伤史和发育异常病史。

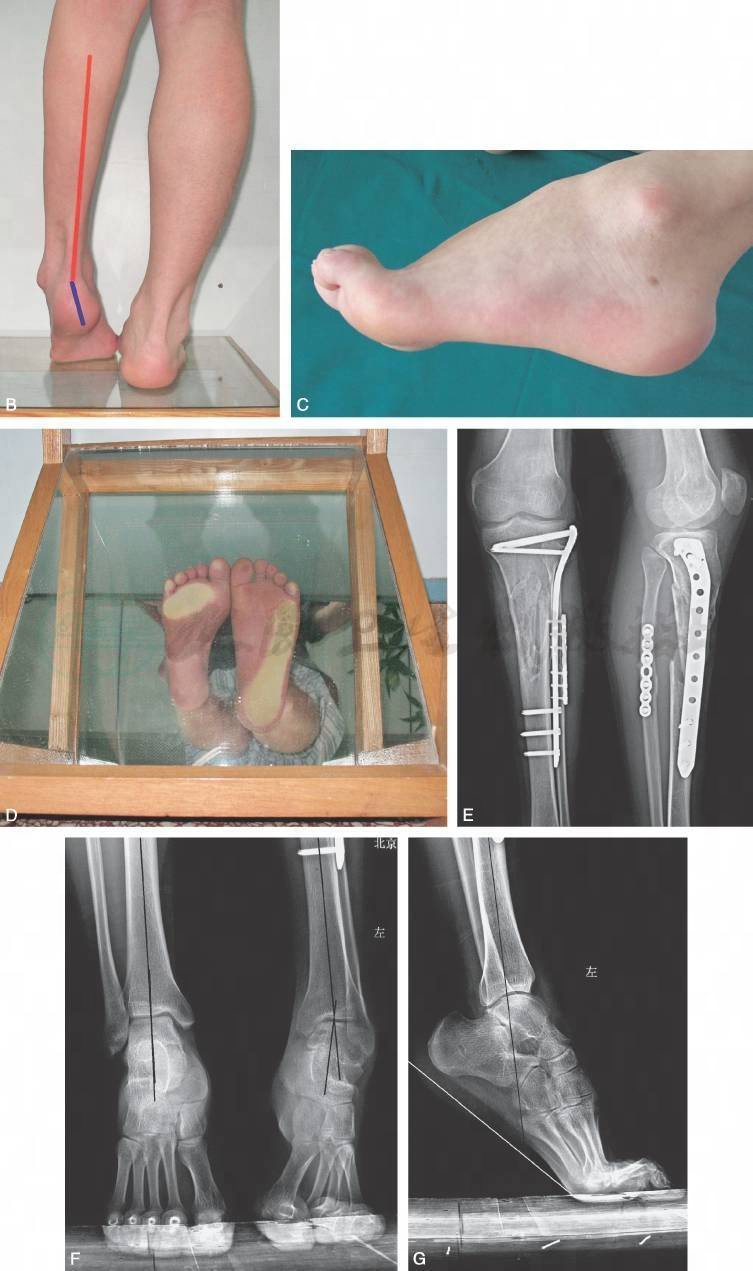

查体:左下肢行走时前足负重,足跟不能着地。左踝马蹄50°(图1A)、内翻15°(图1B)畸形,5个足趾呈爪形畸形(图1C)。踝关节僵硬于跖屈50°,距下关节僵硬于内翻15°,第1~5 跖趾关节和趾间关节存在被动活动。足底无痛觉,足背及第1、2趾蹼处感觉麻木;屈𧿹、屈趾、伸𧿹肌力0级,伸趾肌力4级,胫前、胫后肌可触及肌肉收缩,腓骨肌、小腿三头肌肌肉有强力收缩。可及足背动脉搏动。

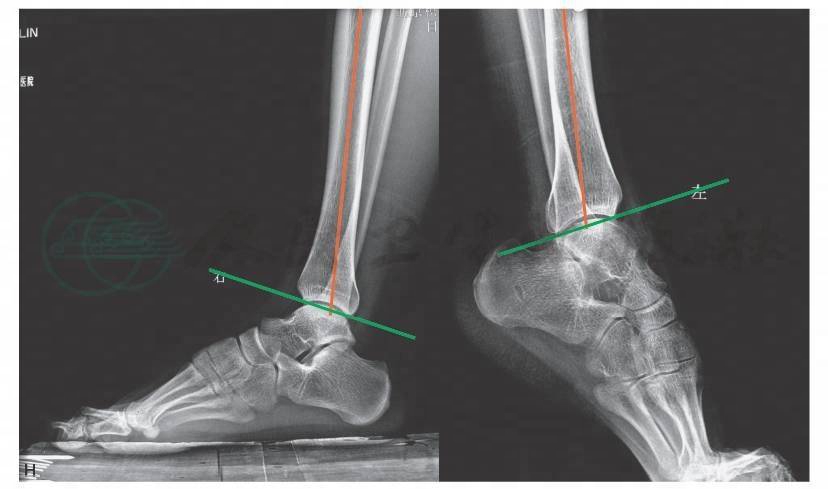

辅助检查:①足底印迹:左足前足负重,足跟不能接触地(图1D);②肌电图:左胫神经、腓总神经损伤;③X线:左胫腓骨骨折愈合(图1E);④双踝关节负重正位:左距骨内翻约15°(图1F);左踝负重侧位:左踝跖屈约45°(图1G);双侧对比显示下垂角度(图1H)。

图1 马蹄足矫正术前

A. 侧位外观显示足下垂;B. 后方显示足跟内翻;C. 足部外观显示足趾畸形;D. 足印检查显示后足不能着力;E. X线显示胫、腓骨骨折愈合;F. 双足负重位显示距骨内翻;G. 左踝负重侧位显示跖屈;H. 双侧ADTA对比

临床诊断

1. 马蹄内翻足畸形(左)

2. 爪形趾畸形[左、弹性(flexible)]

3. 胫神经损伤(左、陈旧)

4. 腓总神经损伤(左、陈旧)

5. 胫腓骨骨折愈合(左、内固定术后)

治疗原则及手术设计

治疗原则:使用Ilizarov外固定器矫正畸形、恢复足部功能。

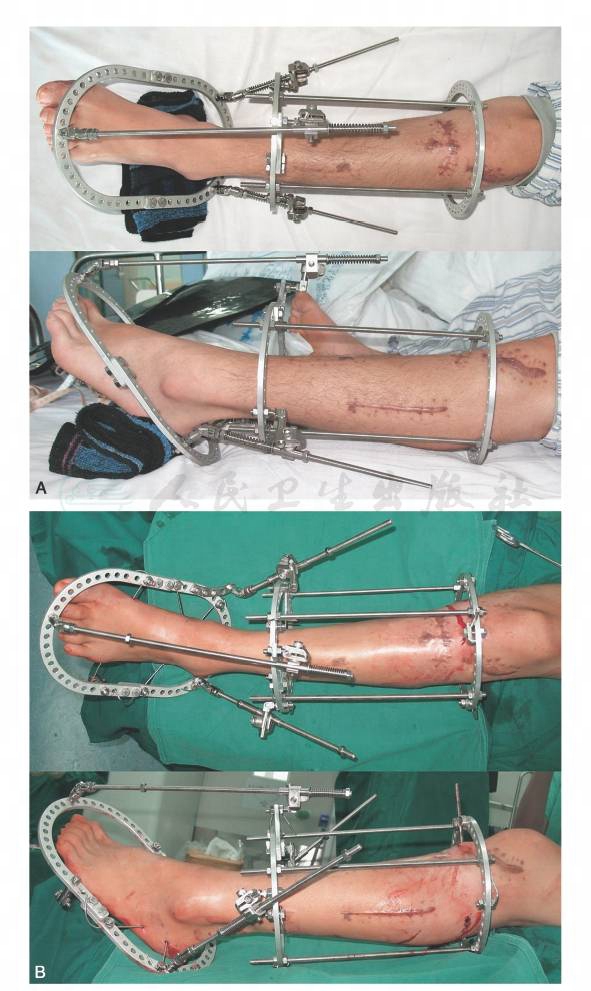

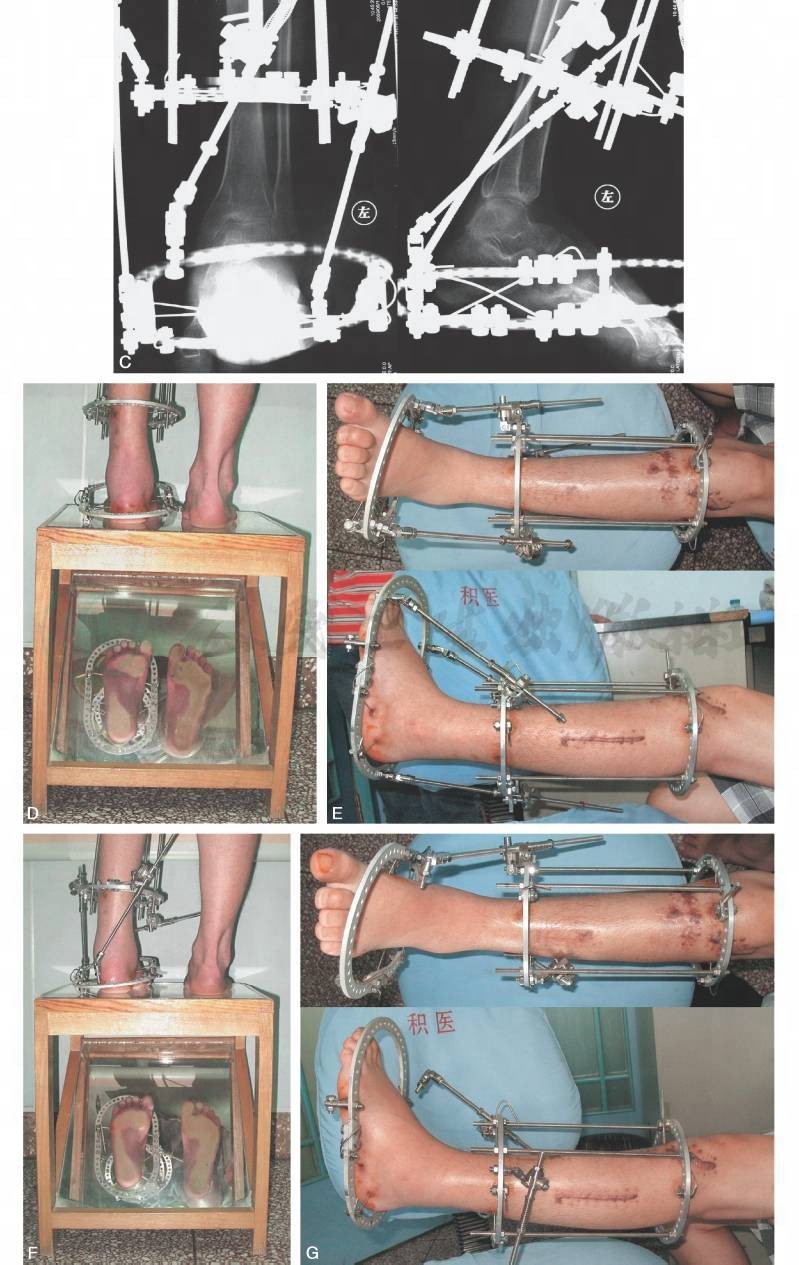

外固定设计:用于矫正软组织挛缩导致马蹄足的Ilizarov外固定架由2个小腿环和1个足环构成。该患者有正常踝关节的骨性结构,希望通过骨性结构的限制,辅助外固定的牵开矫正畸形;采用非限制型结构,丝杠分别放置在足环的后内、后外和前方。

环距离皮肤的距离至少2指宽(two-finger breadth rule),术前需要根据肢体的直径及长度准备Ilizarov外固定架,使外固定架每一侧的内径大于肢体外径2横指(图2A)。

治疗过程及随访结果

(一)手术过程

通常2个小腿全环位于小腿中部,但该患者自平台以远至中下1/3分别有新生骨痂和内固定物,妨碍固定。对该患者小腿近端环的摆放计划位于平台区。近端穿针在透视下避开内固定物钻入1枚克氏针;再于前内侧尽可能垂直克氏针用1根Schanz针固定。小腿环的远端位于内固定物以远。单纯矫正马蹄足可以用半环固定后足,可以不固定前足,但该患者神经损伤后肌力不平衡,可能矫正马蹄内翻畸形后会出现前足的畸形,因此足环用整环,分别用2枚交叉克氏针固定跟骨,1根克氏针固定跖骨干(图2B、C) 。

(二)逐渐矫正畸形

术后第一天开始矫正。为缩短带架时间,采用马蹄和内翻同时矫正的方法。通过调整丝杠上的螺丝改变足环的位置;后内和前方丝杠以4mm/d的速度,后外侧丝杠以2mm/d的速度逐渐牵开,均是分4次完成。

要求患者每日持续被动屈曲跖趾关节和伸直趾间关节,防止继发的爪形趾加重和改善现有的爪形趾畸形。

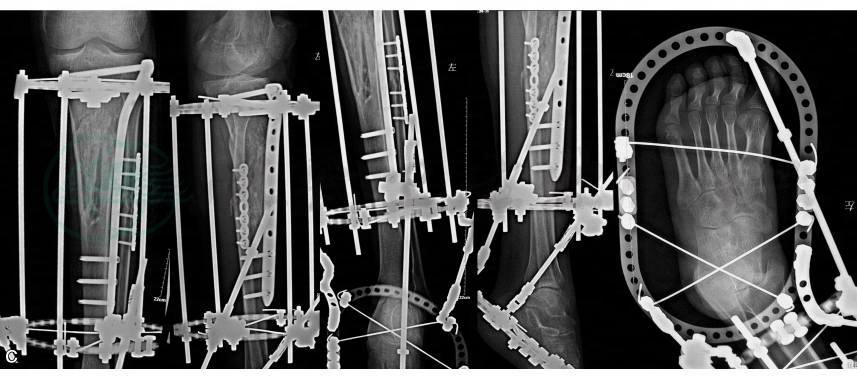

图2 矫正设计及实施

A. 外固定准备;B. 手术后外观;C. 手术后X线片

由于应用非限制型结构,为早期发现继发的半脱位,每1周拍片复查,并根据患者的不适进行相应的处理。

该患者术前胫前、胫后、腓骨肌和小腿三头肌均存在肌肉挛缩,计划对踝关节进行矫枉过正5°~10°,一方面可以防止复发后出现马蹄,另一方面如果能以踝关节中立位为中心保留10°~20°的活动范围对步态有明显的改善。

(三)矫正后处理

术后42天时该患者的内翻畸形完全矫正(图3A);马蹄畸形不但已被矫正,而且踝关节矫正到背伸10°(图3B);X线未发现脱位(图3C)。足底印迹发现患足足跟、第1跖骨头负重,第5跖骨头不负重(图3A),为排除是外固定架的影响,暂时拆除连接足环的3根丝杠,再次足底印迹发现第5跖骨头仍不负重(图3D),考虑是肌力不平衡导致的前足旋前畸形在马蹄内翻被矫正后表现出来。更换丝杠位置为前内、前外和后方(图3E),通过后方和前外侧丝杠以2mm/d 的速度分4次完成继续牵开,希望逐渐牵开并矫正旋前畸形。

前足旋前畸形矫正1周后畸形消失,拆除连接足环的丝杠后足底印迹显示:患足跟和第1、5跖骨头均能负重(图3F)。嘱患者白天拆除连接足环的丝杠(图3G),练习被动踝关节背伸,尽可能负重行走(但患者由于外固定架穿针的疼痛和足底没有感觉,不敢完全负重),夜间连接前方丝杠至最大背伸位,防止马蹄畸形复发(图3H)。

前足矫正5周后,准备拆除外架前,拆除足环连接丝杠负重下足底印迹显示(图3I):踝关节被动背伸能达到中立位,足底三点负重和健侧相似;踝关节主动跖屈、背伸范围:20°~10°~0°(图3J)。拆除外固定架后,鼓励立刻完全负重行走,继续练习被动踝关节背伸,夜间支具制动踝关节于中立位半年。

图3 后期畸形矫正

A. 42天外观显示下垂已矫正;B. 足印显示前足可部分负重;C. X线片显示关节无脱位;D. 调整后前足负重面积增加;E. 丝杆调整外观;F. 调整后全足可负重;G. 白天拆除连接;H. 夜晚连接固定;I. 拆除连接后的足印;J. 矫正后外观

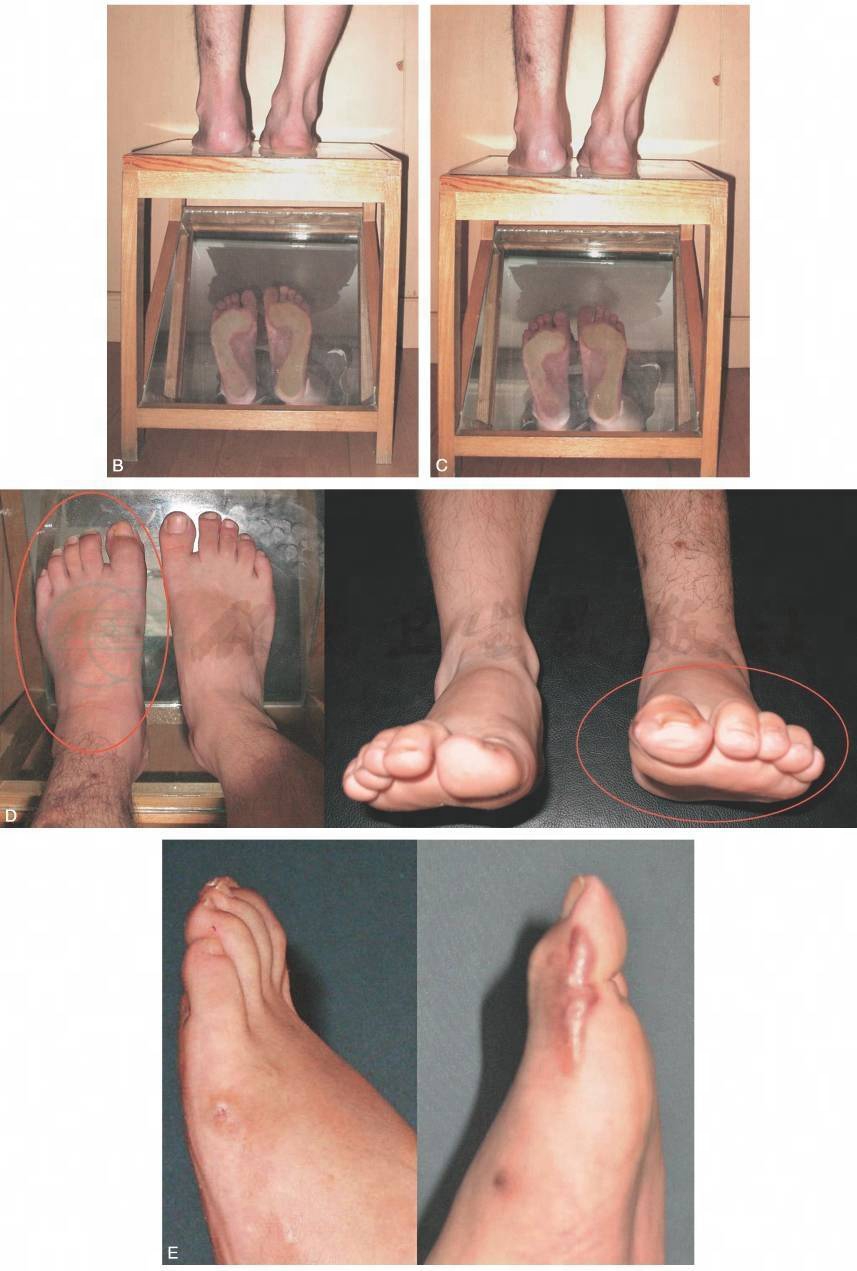

拆除外固定架1个月后,患者诉穿平底鞋行走时需患侧膝关节过伸,穿略带鞋跟的鞋行走时膝关节症状消失,且在上坡或上下楼梯时可以双足交替行走。查体:双侧负重侧位,患侧存在10°马蹄畸形复发(图4A),内翻完全矫正(图4B、C),膝关节过伸代偿时足底印迹(图4B) 显示双侧正常负重,膝关节0°位时足底印迹(图4C)显示患侧足跟负重减少,前足外形双侧对称(图4D),内外侧观察爪形趾畸形矫正(图4E),踝关节主动跖屈背伸范围:20°~10°~0°(图4F),双踝负重正位(图4G),患侧足踝负重侧位(图4H)示存在5°马蹄畸形,没有脱位发生。

图4 拆除外固定1个月后

A. 负重位显示轻度下垂;B. 膝过伸位足印正常;C. 膝0°位足印,后足不能负重;D. 前足外观对称无畸形;E. 外观足趾畸形矫正;F. 踝关节跖屈、背伸活动范围;G. 双踝负重正位;H. 患踝负重侧位