病例介绍

患者,女性,50岁,主因“右小腿上段劳累后出现疼痛、红肿伴低热1天”,体温37.5℃,无盗汗,对症治疗无效于2008年12月31日入院。

既往史:患者于20年前,在外院因“右胫骨近端骨囊肿”行手术刮除治疗。

查体:右小腿近段肿胀,内侧明显,内侧皮肤发红、亮,面积5cm×5cm,皮温高,触痛明显,未及波动感,稍有张力,膝关节无明显肿胀,浮髌试验阴性,膝关节主动活动受限,0° (伸)~110°(屈);右小腿皮肤感觉正常;右足部血运、感觉和活动正常。

辅助检查

(1)右小腿近段正、侧位X线片:胫骨近、内侧干骺端椭圆形低密度影3.5cm×2.0cm(图1)。

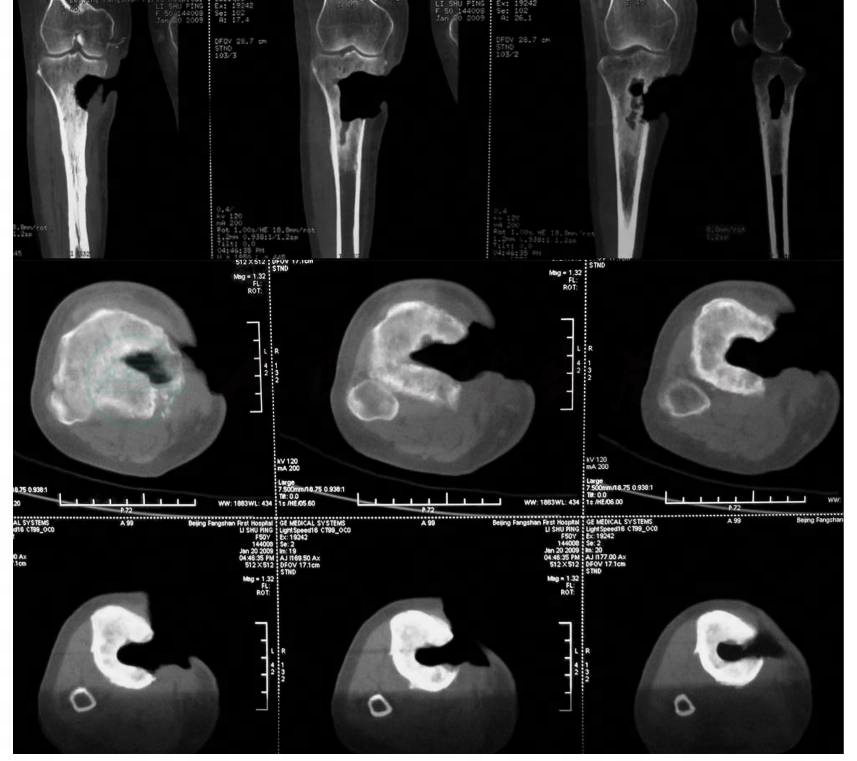

(2)右胫骨近端3D重建CT:胫骨中上段可见条片状低密度区,形态不规则,周围骨质密度增高,密度不均匀,病变内侧骨质缺损。其内侧软组织肿胀。诊断:骨囊肿合并感染(图2)。

图1 右小腿近段正、侧位X线片

图2 右胫骨近端3D重建CT

(3)右胫骨近端MRI:胫骨近端可见片状长T1、稍长T2信号,边界模糊,长约7.1cm。信号不均匀,其内侧骨皮质不完整,且骨皮质连续性中断;FSEIR上长高信号,膝关节内侧软组织内可见长T1、T2信号,膝关节内结构正常,髌上囊、膝关节腔内少量积液(图3)。

(4)血常规:WBC:9.8×109/L、中性粒细胞:8.6×109/L,中性粒细胞比率:88.10%。血沉:85mm/h,C-反应蛋白:20.58mg/L。

图3 右胫骨近端MRI

临床诊断

1.胫骨近端骨囊肿(右)。

2.胫骨近端骨髓炎急性发作(右)。

治疗原则

1.治疗感染

早期右胫骨近端开窗减压、对病灶实施清创术;使用抗生素治疗感染;营养支持疗法。

2.后期修复胫骨近端部分骨缺损和皮肤缺损

使用胫骨内侧部分骨质运输术。

治疗过程

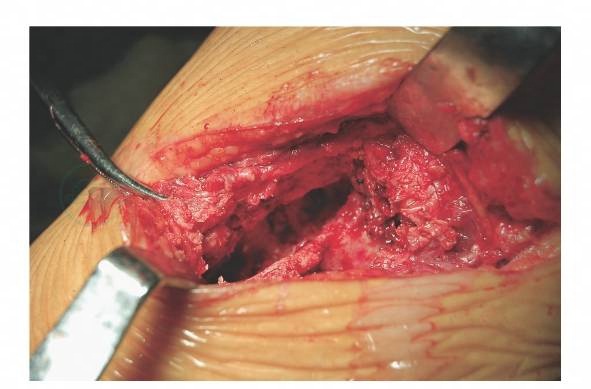

入院第5天行清创手术:进行右胫骨内侧近端斜行切开,术中所见:皮下组织可见一囊性肿物,抽出约10ml白色脓液送培养(图4),遂切开探查,囊肿腔与胫骨干骺端髓腔相通(图5),将感染和坏死组织彻底清除,充分冲洗创面(图6),以碘附纱布填塞伤口。

图4 皮下组织可见一囊性肿物,抽出约10ml白色脓液送培养

图5 囊肿与胫骨干骺端髓腔相通

图6 清创术后的创面

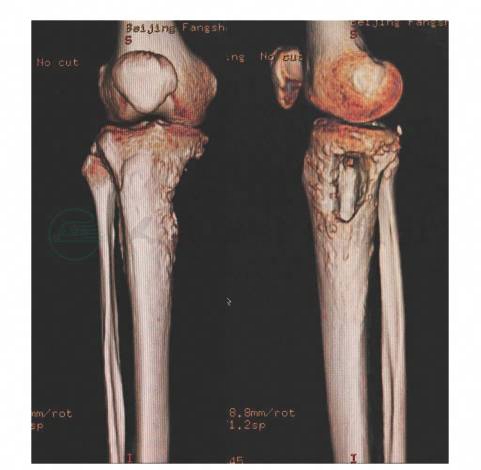

术后换药,伤口及髓腔没有脓性渗出(图7)。X线片:骨缺损位于胫骨内侧平台下2.0cm处,缺损面积长约4.0cm,宽占该区直径2/3(图8)。3D重建CT片:右胫骨内侧平台下骨质及部分周围软组织缺如,骨质缺损长度4.5cm,宽为不规则缺损,占该区直径2/3 ( 图9、图10)。

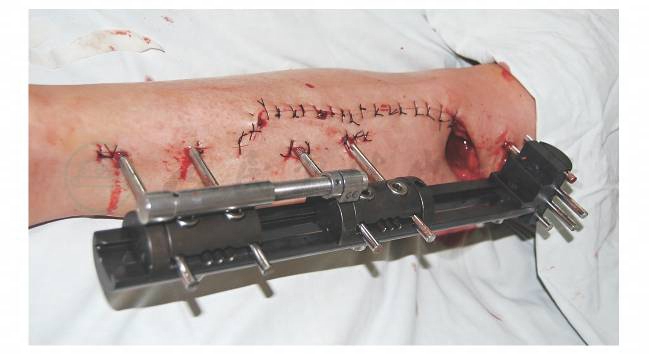

6周后,对创面再次实施清创术后,并将胫骨内侧缺损近、远边缘修平整,以利日后对合。术毕更换手术衣、手套和手术器械,重新铺无菌巾。在透视下先于胫骨中上段拟被运输的胫骨前内侧面之前后缘中点自内向外垂直于胫骨解剖轴钻孔并拧入1枚有HA涂层的Schanz针。将预装好的LRS(limb reconstruction system,肢体重建系统)中部钉夹上的最近孔套于此针及其上的套筒上。以此针为中心调整外固定架使经其两端钉夹的钉孔可以满意地将Schanz针拧入胫骨。先经过远侧钉夹的最远钉孔拧入1枚有HA涂层的Schanz针穿过内、外2层骨皮质(图11)。再于胫骨骨缺损近端自内向外,从前向后依次置入3枚螺纹有HA涂层的Schanz针。在透视下证实连杆于正位平行于胫骨解剖轴,于侧位平行于胫骨后缘。于最远端钉夹最近侧孔拧入1枚有HA涂层的Schanz针穿过内、外2层骨皮质。

图7 术后换药,伤口及髓腔没有脓性渗出

图8 术后片,显示骨缺损

图9 术后CT

图10 3D显示缺损

图11 LRS套于胫骨中上段和远侧Schanz针上

于胫骨前方,自胫骨缺损远侧缘起,沿胫骨前方取一10cm长纵行切口,直达胫骨皮质,对软组织不做任何剥离。将远侧切口横行延向胫骨后内缘。用直径为4. 8mm的钻头自胫骨嵴内侧,平行于胫骨前内侧面由近及远,间断钻通多个孔,孔间距约1cm,最远孔距离胫骨骨缺损远侧缘10cm。钻孔过程中不断往钻头上滴注生理盐水降温(图12)。在每次钻通胫骨后内侧皮质之前,仔细调整钻头上的限深器,使之与钻袖末端之间的距离为5mm,目的在于让钻头刚好穿透对侧皮质,从而尽量保护胫骨后缘的骨膜少受损伤。在切口远侧,于同一平面,同法用钻头仅将胫骨前内侧皮质钻2孔。

图12 在胫骨嵴内侧竖行间断钻通多孔

用骨刀和锤子先将胫骨前缘诸孔之间的骨质小心地一打断,然后再把胫骨远侧前内侧的2孔间骨质打断(图13),最后自胫骨前缘已打断的间隙插入骨刀将胫骨后内侧诸孔之间的骨质打断,在打断最后几孔之间的骨质时,可将骨刀插入胫骨后内侧的骨质小心转动骨刀,借助撬拨的力就可使最后2~3孔间的骨质断裂,最终完成截骨术。将中段钉夹松开,一旦转动骨刀感到拟截断骨上的Schanz针与主骨之间有异常活动,就可判断截骨术完成。让助手将截断的骨与主骨临时复位、固定,于中段钉夹最远孔再拧入1枚螺纹有HA涂层的Schanz针,使针的尖部超过近侧骨皮质约1cm(图14)。通过连接滑动杆固定诸螺钉,调整加压-牵引螺栓(图15)。将手术切口皮肤缝合,用无菌敷料包扎缺损区和术区。

术后静脉滴注抗生素1周。伤口定期换药,针道护理。术后第3天开始鼓励患者持双拐下地,患肢负重<15kg,下肢诸关节主动屈伸活动练习。从术后第14天开始牵拉,1mm/d,频率为每次0.25mm,4次/天。每2周复查一次。

图13 骨刀截骨

图14 术后片

图15 术后外观

随访结果

术后1个月时,发现运输骨段2枚Schanz针出现弯曲,患者疼痛较重,X线片提示2枚螺钉深度稍长,被对侧骨质阻挡其移动(图16) 。将2枚Schanz针退出少许,2周后X线片示截骨端间隙增宽(图17)。术后2个月左小腿近段伤口明显缩小(图18)。

术后3个月伤口已闭合,无渗出(图19),X线片示截骨端增宽,胫骨被运输骨段接近缺损的近端(图20)。术后8个月骨折愈合(图21~图23),拆除外固定架,扶拐行走。

图16 术后1个月时X线片示被运输骨段2枚Schanz针出现弯曲,考虑2枚螺钉深度稍长,被对侧骨质阻挡其移动

图17 调整2枚Schanz针2周后X线片示截骨端间隙增宽

图18 术后2个月左小腿内侧面观。连杆上白色标记为中部钉夹向近侧滑动时的起点,左小腿近段伤口明显缩小

图19 术后3个月,伤口已闭合,无渗出

图20 术后3个月X线片示截骨端增宽,胫骨被运输骨段接近缺损的近端

图21 术后8个月左小腿近段伤口愈合,无感染复发征象。针道干净

图22 术后8个月被运输的骨段与主骨大部分融合,侧位可见接触端密度减低影,表明少部分骨缺损没有被完全修复。截骨端可见新骨生成

图23 术后8个月CT示被运输的胫骨骨段与主骨大部分融合,新骨生成,密度尚低

患者术后1年伤口感染无复发(图24),行走正常,膝、踝关节功能正常。X线片示胫骨中段新骨的密度增加,被运输的骨段与主骨大部愈合,仅近端仍有低密度表现,表明仍有少量骨缺损未被修复(图25)。

图24 术后1年(去除外固定架后4个月),左小腿近段原皮肤缺损处已被修复,无感染征象,屈膝范围正常

图25 术后1年X线片