病例介绍

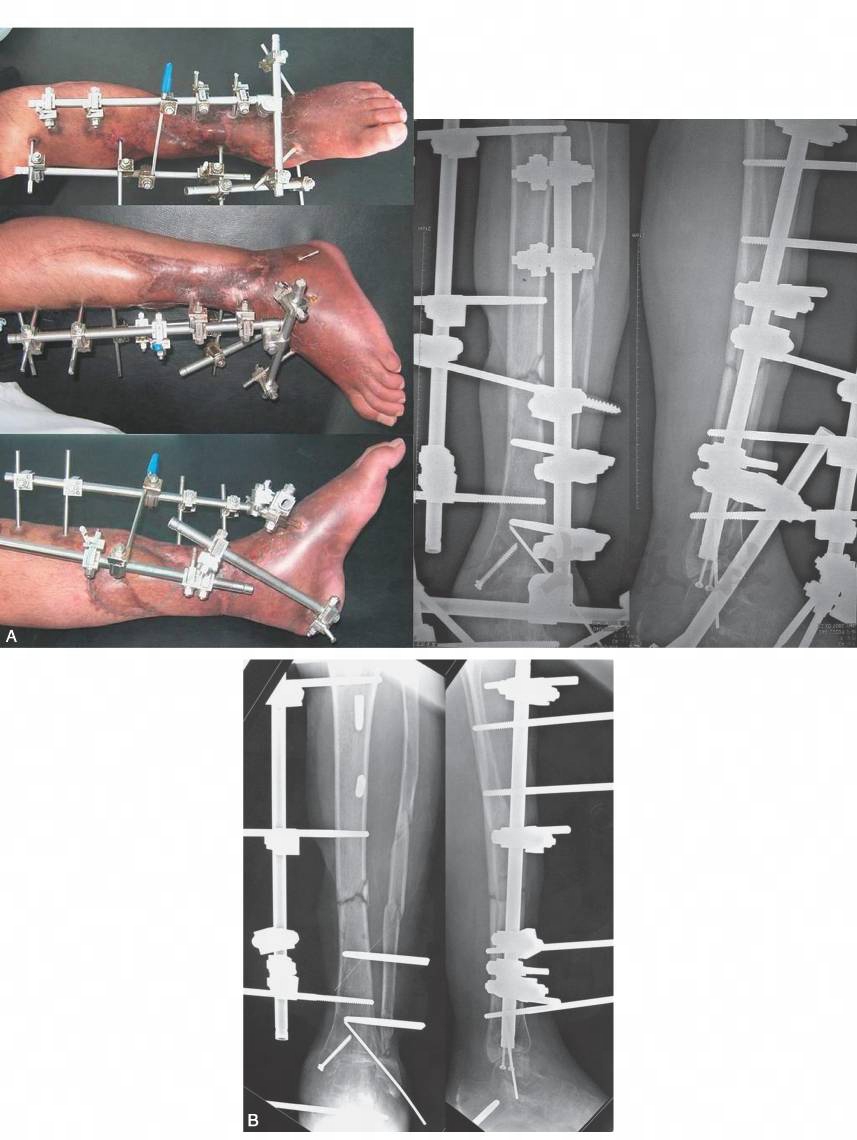

患者,男性,42岁,主因“机器绞伤左小腿及踝关节3 小时”来院就诊。查体: 生命体征平稳。左踝关节水平环形伤口,达周径的3 /4 以上,伴皮肤剥脱,软组织仅后外侧连接。伤口内有骨质外露( 图2-1-1A) 。小腿中下段有反常活动。足趾末梢毛细血管充盈好,感觉活动存在,足背及胫后动脉搏动触摸不清。X 线: 左胫骨中下段骨折,内踝骨折,腓骨多段骨折,踝关节脱位( 图2-1-1B) 。

临床诊断

1. 胫腓骨骨折( 左,开放,胫骨中下段,腓骨多段) 。

2. 踝关节骨折脱位( 左,开放,Gustilo Ⅲb) 。

治疗原则

清创、固定及骨组织、软组织重建。

治疗过程及随访结果

(一)急诊处理

术中清创后,发现胫骨骨折端通过潜行剥脱的皮肤和伤口相通。Z形纵行延长伤口协助清创和复位。术中小腿前方肌群的肌腹大部分被去除。

先复位并用拉力钉固定内踝,由于外踝近侧有缺损,将外踝用克氏针固定于胫骨远段。最后在前外侧应用双边双平面外固定架固定。两个平面在安全范围内尽可能互相垂直,并通过Schanz针连接成V形的立体结构。在内侧楔骨、骰骨和跟骨各打一枚Schanz针,和小腿的连杆相连,将踝关节置于中立位,闭合创面(图1C、D)。此时,开放的骨折脱位得到了及时有效的固定,为以后的软组织重建手术打下基础。

术后除进行周到的常规护理外,注意足趾跖趾关节和趾间关节的被动背伸活动,防止并发爪形趾畸形。

图1 左小腿外伤第一次手术前后

A.外观;B.X线片;C.术后外观;D.术后片

(二)“手风琴技术”(accordion technique)治疗胫骨干非感染骨折不愈合

1.病情介绍

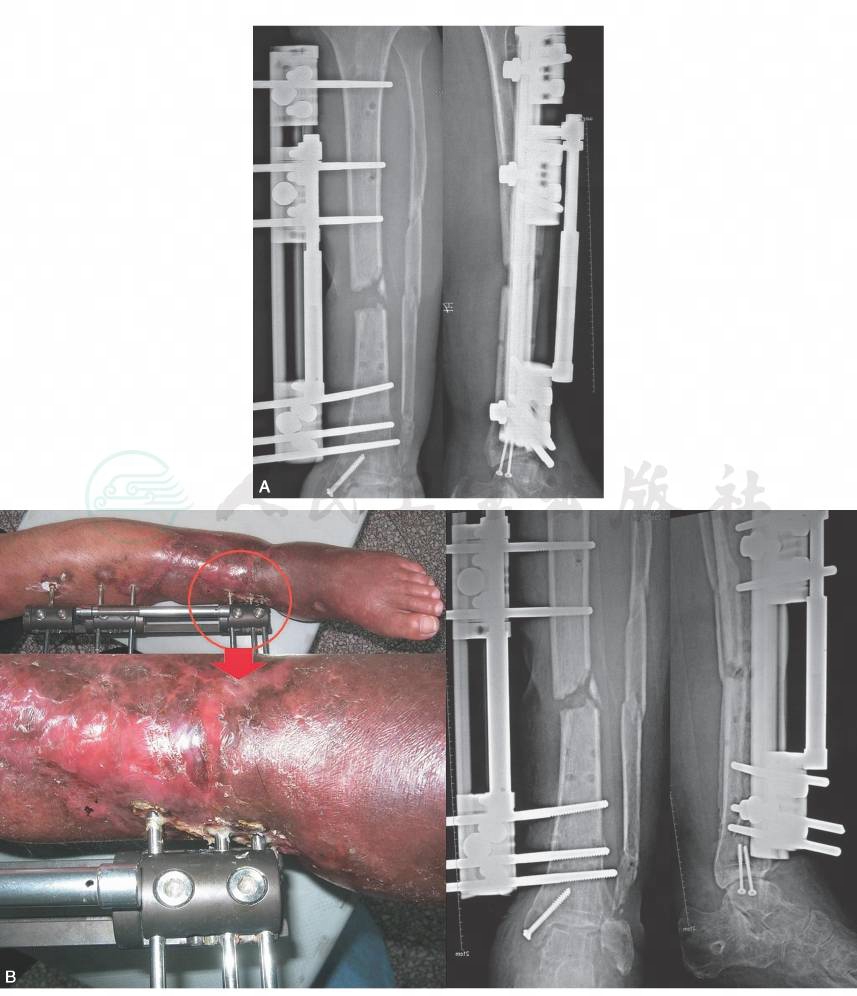

伤后13个月时,经过一系列软组织重建手术后,创面完全闭合超过3个月,胫骨骨折端至踝上部位广泛瘢痕,皮肤弹性差,足底足背感觉存在,无主动伸踇、伸趾,足趾末梢毛细血管充盈好,不能触及足背及胫后动脉搏动,X线示胫骨干骨折愈合(图2A)。为了清楚反映胫、腓骨愈合情况,拆除足部的连杆和小腿外固定架的一个边后再拍X线发现内踝骨折愈合,胫骨及外踝近端均不愈合(图2B)。血沉、CRP均正常。诊断:胫、腓骨骨折不愈合(非感染性)。

图2 手术后13个月

A.外固定遮挡的X线片;B.拆除部分外固定,发现胫骨骨折未愈合

2.治疗过程及结果

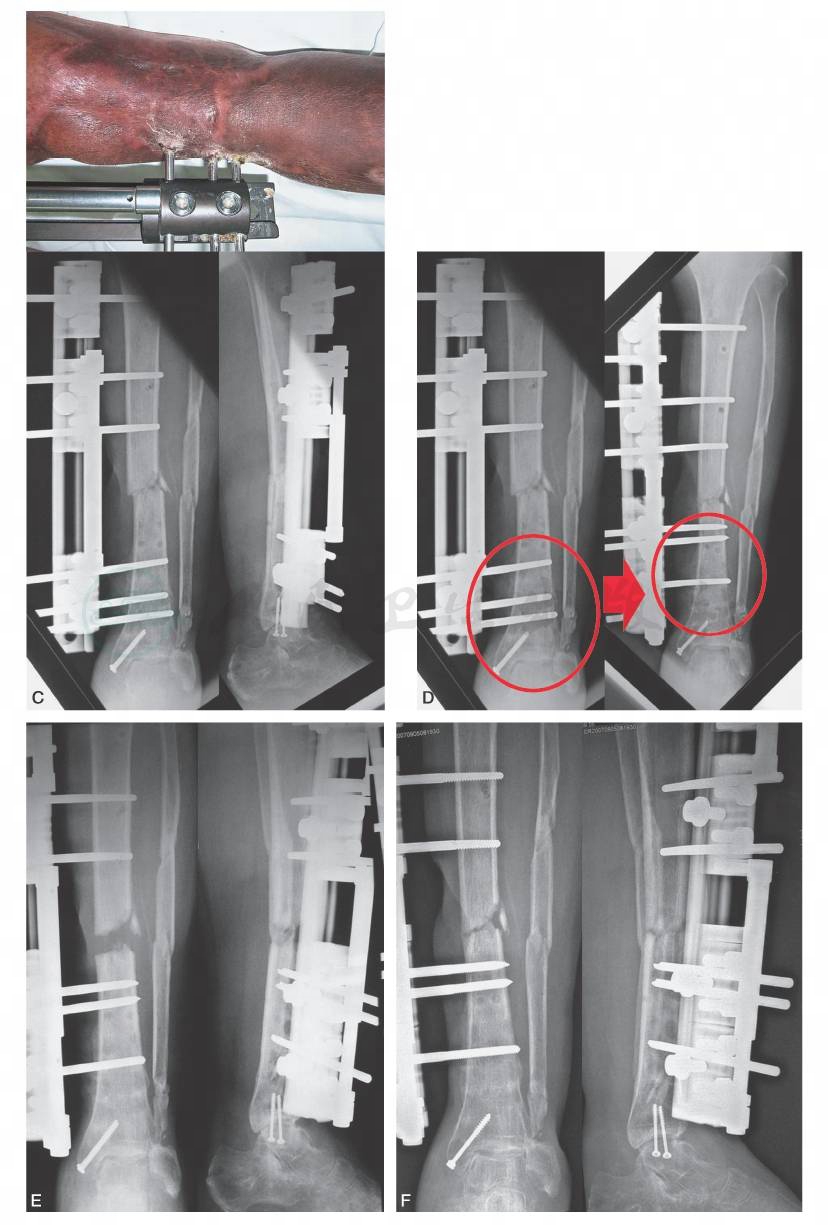

术中要将现有针-杆外固定架系统更换为单边的延长外固定架。为了避免再次复位,先拆除前内侧的边,于前内侧安置延长外固定架( 图3A),再拆除另一个边。术中务必透视下确认能够顺利牵伸且加压不会导致移位。术中试验性牵开10mm确认能牵开后(图3B),再短缩至加压(图3C)。术后X线片显示胫骨对位、对线良好(图3D)。

图3 延长手术

A.安装延长外固定架术后外观;B.术中试验性牵开;C.术中短缩加压;D.手术后X线片

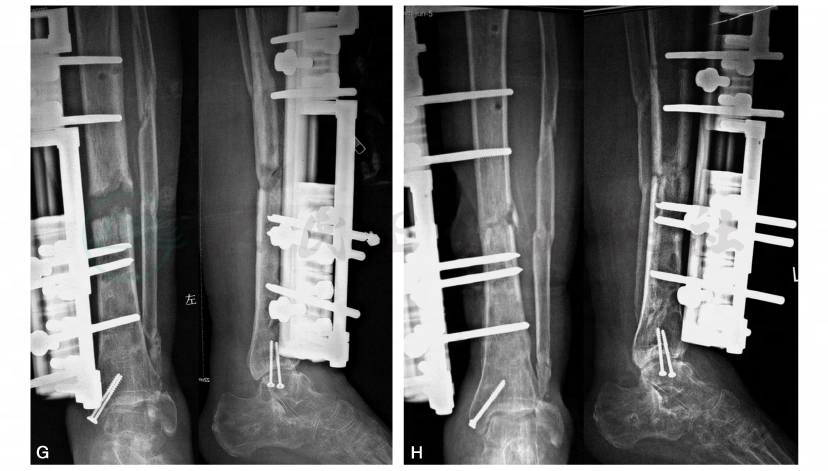

术后维持加压2周后,开始以每次0.25mm、每6小时1次的速度和频率逐渐牵开10~14mm,骨折端内有云雾状骨痂出现(图4A)。等待2周,再以相同的速度和频率逐渐短缩。在短缩过程中出现远端针道的感染、松动,局部出现红肿及脓性渗出(图4B),伴发热。静脉抗炎2周后,局部症状改善,不愈合端加压(图4C)。更换松动的Schanz针,并维持加压2周(图4D)。重复上述加压-牵开-再加压周期2次(图4E~H)。

图4 “手风琴技术”

A.术后2周起,以每次0.25mm,每6小时1次的速度和频率逐渐延长,2周后片;B.以相同频率逐渐加压;

图4 “手风琴技术”

C.加压结束后;D.维持加压2周;E.二次牵开;

图4 “手风琴技术”

F.二次加压;G.三次牵开;H.三次加压

第三次加压后,维持加压状态,鼓励患者开始部分负重并逐渐增加重量,直至能完全负重。再拧松一侧的夹钳,进一步降低外固定架分担的外力,当能完全负重行走时,考虑拆除外固定架。拆除外固定架前,拆除连杆的大体像(图5A)和X线片(图5B)。拆除外固定架后2个月大体像显示由于踝部皮肤血供差一个针道仍有溃疡未愈合(图5C),需要继续换药。X线片示胫骨达到骨性愈合,腓骨仍未愈合,但外踝和胫骨远段交叉愈合(图5D)。

图5 外固定拆除

A.拆除前大体像;B.拆除前X线片;C.拆除后2个月一针道皮肤溃疡;D.拆除后2个月的X线片,外踝和胫骨交叉愈合