病情介绍

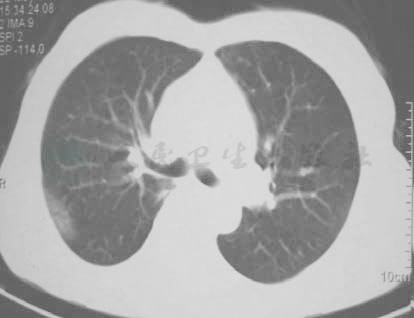

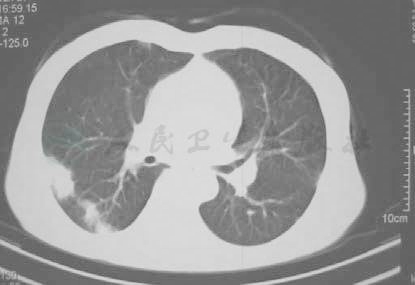

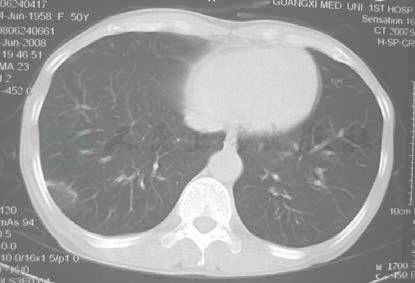

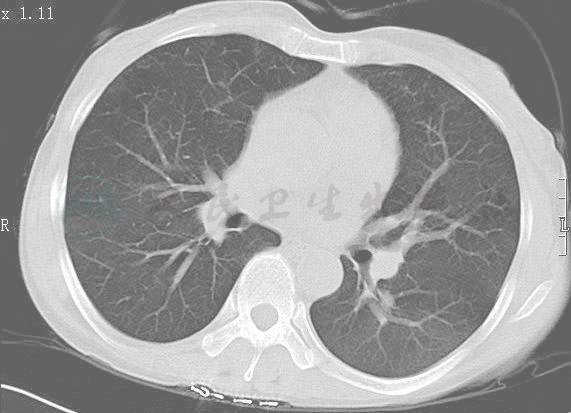

患者,女,50岁,因“咳嗽、咳痰、气喘伴间歇发热2个月”入院。患者于2008年4月初无明显诱因出现阵发性咳嗽,咳嗽剧烈时有气促、喘息,伴有咳白色泡沫痰,量中等,易咳出,并伴有不规则发热,具体体温不详,不伴咯血、胸痛和呼吸困难,不伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻和尿频、尿急、尿痛等症状。在当地医院曾先后诊断为“慢性喘息型支气管炎”、“哮喘”、“鼻窦炎”,当地医院2008年5月22日查胸部CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶(图1)。

图1-1 胸部CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶(2008-05-22)

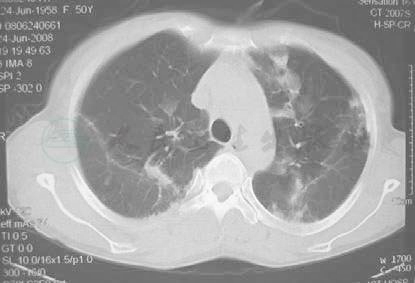

图1-2 胸部CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶(2008-05-22)

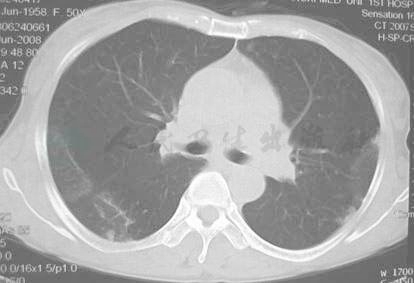

图1-3 胸部CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶(2008-05-22)

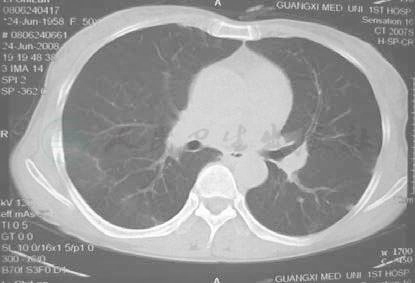

图1-4 胸部CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶(2008-05-22)

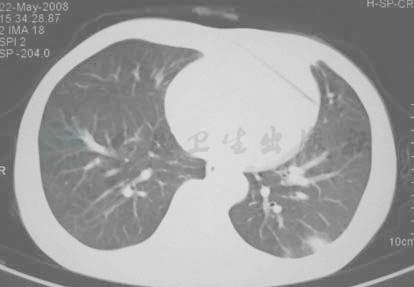

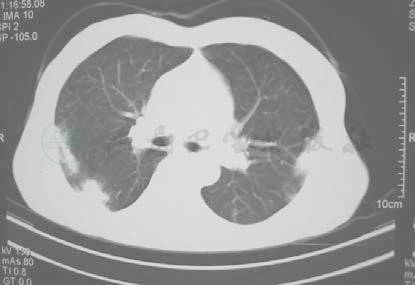

先后给予阿奇霉素、头孢呋辛等抗感染药物和氨茶碱等平喘药物治疗,体温一度降至正常,但咳嗽、咳痰、气喘症状未见缓解,后拟诊肺结核给予抗结核治疗,咳嗽、咳痰、气喘症状稍好转,但于抗结核3周后出现咳嗽加重,咳黄痰,痰中带血丝,6月15日复查胸部CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶较前增多、增浓(图2),为进一步诊疗来我院。发病以来,精神、食欲和睡眠尚可,二便基本正常,体重无明显减轻。否认重大外伤、手术史,否认高血压、糖尿病等慢性病史,否认肝炎、结核病等传染病史,否认食物药物过敏史,无输血史。无外地长期居住史,无疫水接触史,家中养有鸽子,但未见有疫情,无烟酒嗜好,否认冶游史,月经婚育史、家族史无特殊。

图2-1 6月15日复查胸部CT示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶较前增多、增浓

图2-2 6月15日复查胸部CT示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶较前增多、增浓

图2-3 6月15日复查胸部CT示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶较前增多、增浓

图2-4 6月15日复查胸部CT示双肺靠近胸膜处多处斑片状渗出性病灶较前增多、增浓

入院查体

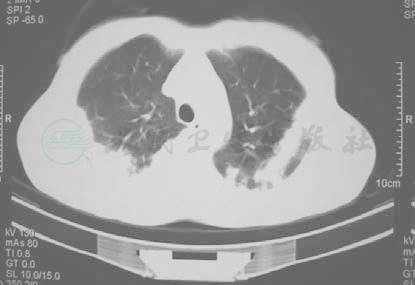

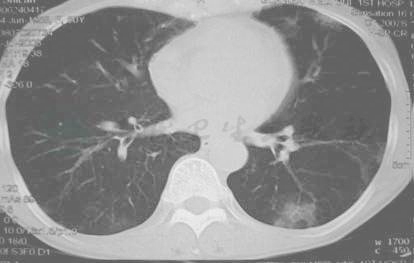

T 37.5℃,P 88次/分,R 28次/分,BP 116/74mmHg。一般情况尚可,皮肤黏膜无特殊,浅表淋巴结未触及肿大,头颅和五官未见异常。颈无抵抗,两肺呼吸音粗,两中、下肺可闻少许干、湿性啰音,未闻胸膜摩擦音,心率86次/分,律齐,未闻及杂音及心包摩擦音。腹部平坦,未见肠型及蠕动波,腹肌无紧张,全腹无压痛、反跳痛,肝脾肋下未及,肝肾区无叩击痛,Murphy征阴性,移动浊音阴性。双下肢无水肿,未见杵状指(趾),神经系统阴性。6月24日入院时胸部CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状、云雾状病灶,大部分病灶较6月15日变淡薄,而左上、舌叶又出现新病灶(图3)。

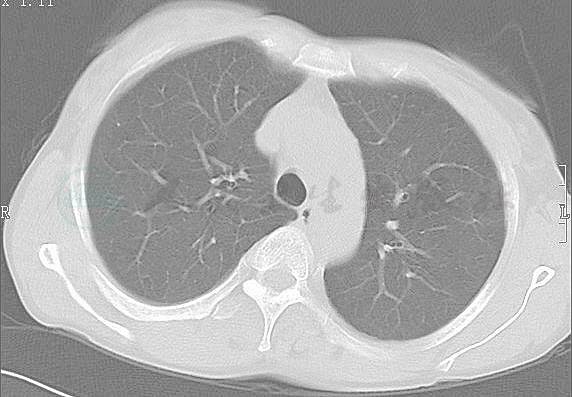

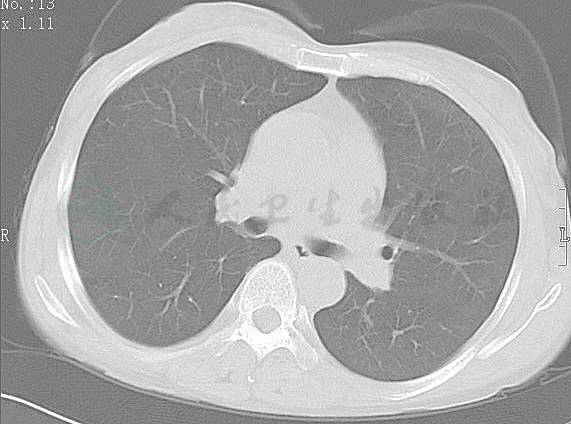

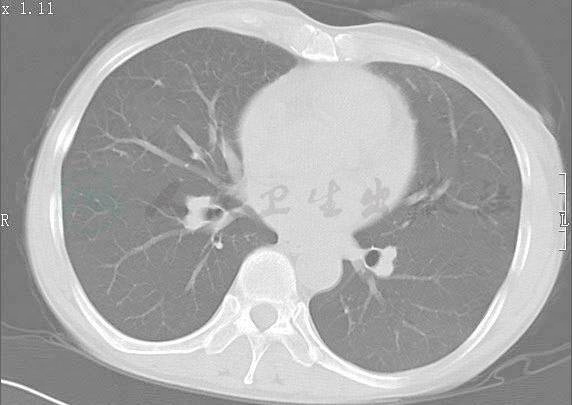

图3-1 入院时肺CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状、云雾状病灶,大部分病灶较6月15日变淡薄,而左上、舌叶又出现新病灶

图3-2 入院时肺CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状、云雾状病灶,大部分病灶较6月15日变淡薄,而左上、舌叶又出现新病灶

图3-3 入院时肺CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状、云雾状病灶,大部分病灶较6月15日变淡薄,而左上、舌叶又出现新病灶

图3-4 入院时肺CT提示双肺靠近胸膜处多处斑片状、云雾状病灶,大部分病灶较6月15日变淡薄,而左上、舌叶又出现新病灶

入院诊断

社区获得性肺炎?侵袭性肺真菌病?

辅助检查

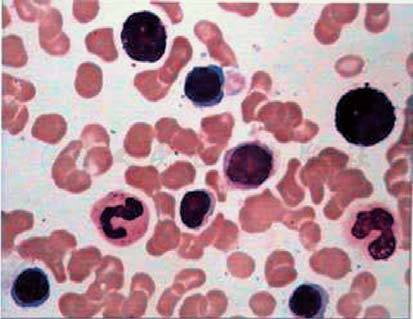

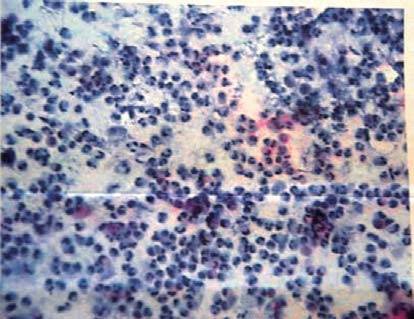

血常规:WBC 8.13×109/L,N 2.33×109/L,EOS 2.58×109/L;血气分析(未吸氧):pH 7.397,PaO275.9mmHg,PaCO2 38.5mmHg,SaO295.2%;二便常规,肝肾功能、电解质均正常;肺通气功能、流速容量曲线、脉冲振荡气道阻力测定正常。气道激发试验阴性,舒张试验阴性;3次痰细菌培养均阴性,3次痰找抗酸杆菌、真菌均阴性;3次痰真菌培养仅一次培养出少量真菌,HIV抗体阴性。纤维支气管镜下见支气管黏膜明显充血水肿,有较多浆液性分泌物,腔内未见肿物;经支气管肺活组织检查(TBLB)提示轻度炎症,未见曲霉和抗酸杆菌;自身抗体、风湿因子(RF)、ANCA均阴性,CT下肺动脉造影(CTPA)未见肺栓塞征象;骨髓检查提示嗜酸性粒细胞增多(图4),痰图片见大量嗜酸性粒细胞(图5)。

图4 骨髓检查提示嗜酸性粒细胞增多,占粒系29%(瑞氏染色×1000)

图5 痰涂片见大量嗜酸性粒细胞(HE× 200)

最终诊断

嗜酸性粒细胞肺炎。 入院后先给予依替米星和头孢硫脒抗感染治疗,第3天体温一度恢复正常,咳嗽、黄痰症状逐渐减轻,2周后复查胸部CT提示肺内病灶呈游走样变化,原病灶有部分吸收,但两肺又出现较多新病灶(图6);随后考虑为侵袭性肺真菌病,先后改用氟康唑和两性霉素B抗真菌治疗9天,期间患者自觉有胸闷、气促感,体温在38.5~39.6℃之间波动,查肺部CT提示肺内病灶治疗后无明显吸收迹象(图7);后根据患者多种检查结果提示嗜酸性粒细胞增多,考虑为嗜酸性粒细胞肺炎,7月17日予泼尼松30mg q.d口服治疗,第1天体温即降到正常,咳嗽、咳痰、气喘症状逐渐消失,外周血嗜酸性粒细胞降至正常(表1);1周后查肺CT提示肺内病灶治疗后较前明显吸收(图8)。出院后,激素逐渐减量,至8月20日停用激素时复查肺CT提示病灶已经完全吸收(图9)。

图6-1 抗感染2周后复查肺部CT提示肺内病灶呈游走样变化,原病灶有部分吸收,但两肺又出现较多新病灶

图6-2 抗感染2周后复查肺部CT提示肺内病灶呈游走样变化,原病灶有部分吸收,但两肺又出现较多新病灶

图6-3 抗感染2周后复查肺部CT提示肺内病灶呈游走样变化,原病灶有部分吸收,但两肺又出现较多新病灶

图6-4 抗感染2周后复查肺部CT提示肺内病灶呈游走样变化,原病灶有部分吸收,但两肺又出现较多新病灶

图7-1 抗真菌治疗后肺部CT提示肺内病灶治疗后无明显吸收迹象

图7-2 抗真菌治疗后肺部CT提示肺内病灶治疗后无明显吸收迹象

图7-3 抗真菌治疗后肺部CT提示肺内病灶治疗后无明显吸收迹象

图7-4 抗真菌治疗后肺部CT提示肺内病灶治疗后无明显吸收迹象

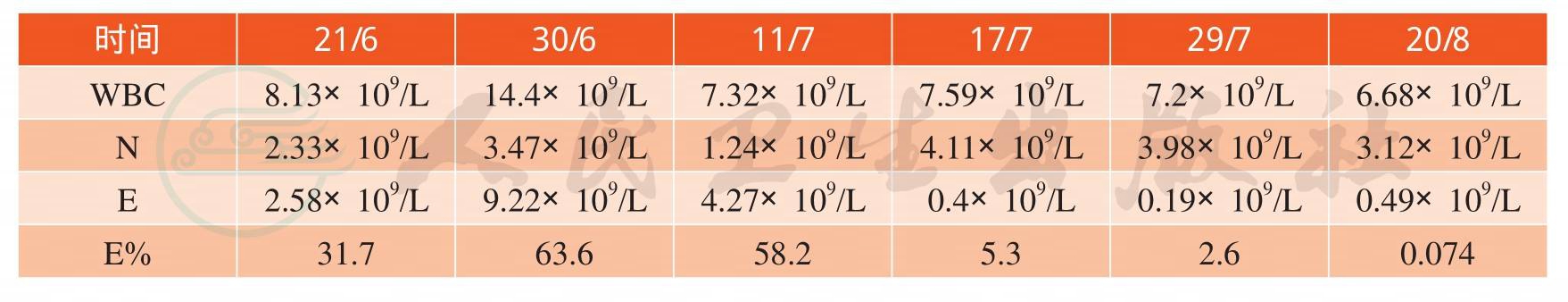

表1 激素治疗前后外周血白细胞分类计数情况

图8-1 泼尼松治疗1周后查肺CT提示肺内病灶治疗后较前明显吸收

图8-2 泼尼松治疗1周后查肺CT提示肺内病灶治疗后较前明显吸收

图8-3 泼尼松治疗1周后查肺CT提示肺内病灶治疗后较前明显吸收

图8-4 泼尼松治疗1周后查肺CT提示肺内病灶治疗后较前明显吸收

图9-1 泼尼松治疗1个月后,停用时复查肺CT提示肺内病灶已经完全吸收

图9-2 泼尼松治疗1个月后,停用时复查肺CT提示肺内病灶已经完全吸收

图9-3 泼尼松治疗1个月后,停用时复查肺CT提示肺内病灶已经完全吸收

图9-4 泼尼松治疗1个月后,停用时复查肺CT提示肺内病灶已经完全吸收

重要提示

1.中年女性,咳嗽、咳痰、血丝痰、气喘伴反复发热;

2.影像学呈游走性、易变性或反复出现非肺段性以肺外周多见的实变性片状阴影,不伴有肺组织的结构性破坏;

3.外周血、骨髓和痰均提示嗜酸性粒细胞增多;

4.多次病原学检查阴性;

5.抗感染、抗结核和抗真菌治疗无效,激素治疗有效。

1.Allen JN,Pacht ER,Gadek JE,et al.Acute eosinophilic pneumonia as a reversible cause of noninfectious respiratory failure.N Engl J Med,1989,321(9):569-574

2.Katz U,Shoenfeld Y.Pulmonary eosinophilia.Clin Rev Allergy Immunol,2008,34(3):367-371

3.张春玲.嗜酸性粒细胞性肺炎.中国临床医生,2004,32(2):6-7

4.贺蓓.慢性嗜酸性粒细胞肺炎.中国实用内科杂志,2002,22 (6):322-324