女性,37岁。

主诉

头痛、呕吐、间断低热4个月。

对于高度怀疑器质性脑损伤的患者,CT的筛查是不够的。很多情况下只有在MRI已经有结果后,回顾CT才能发现病灶。

病史

患者4个月前突然出现发热、头痛,体温38.4℃,在当地医院住院,按“感冒”给予抗生素、激素、病毒唑等治疗,病情好转。1月后再次出现剧烈头痛、发热、呕吐,在当地另一所医院住院3周,按“病毒性脑炎”给予抗生素和激素等治疗,症状有所缓解。期间两次头颅CT均未见异常。于发病后3个月在某医科大学附属医院行腰穿检查,压力>300mmH2O,细胞数22个/mm3,蛋白0.60g/L,诊断“结核性脑膜炎”,转结核病院治疗。在结核病院住院1月余,行腰穿检查16次,压力160~400mmH2O以上,细胞数8×106/L~67×106/L,蛋白0.15~0.8g/L,糖2.24~4.48mmol/L。未查到隐球菌和抗酸杆菌。给予青霉素、利福平、激素、甘露醇等治疗,无明显好转。

既往健康,在饭店工作。有偏头痛病史,多于月经前后出现。

诊断

脑囊虫病(cysticercosis of brain),囊虫性蛛网膜炎(cysticercotic arachnoiditis)。

一般查体:体温36.6℃。未触及皮下结节,浅表淋巴结无肿大。心、肺、腹查体未见明显异常。神经学查体:神清,语言流利,智能及精神正常。眼底:视乳头潮红,边界清楚,静脉淤血,视网膜无出血,余脑神经检查未见异常。四肢肌力、感觉未见异常,双Babinski征(-),颈强(±),Kernig征(-)。

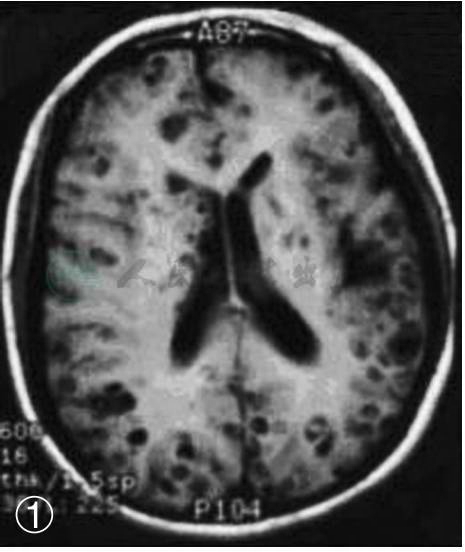

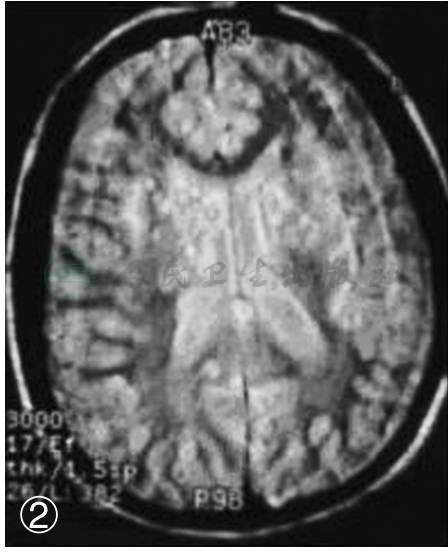

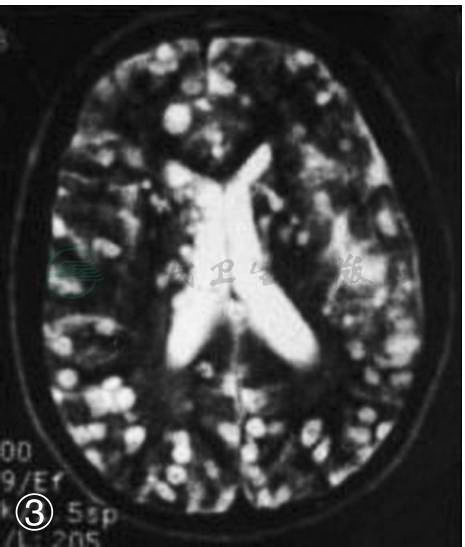

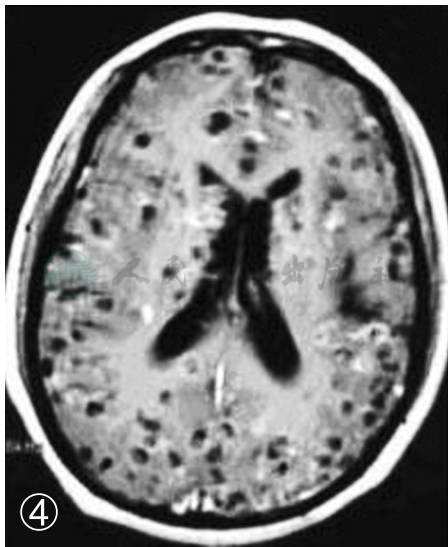

住院后检查:心电图:T波轻度改变。胸片:心肺未见异常。双小腿平片:双侧胫腓骨髓质未见异常,软组织未见钙化影。双髋关节正位像:左侧股骨头局限性密度减低区,提示无菌性坏死。连续6次粪检未查到绦虫卵。血囊虫ELISA(+)。腰穿:压力120mmH2O,细胞数0,糖3.2mmol/L,蛋白0.3g/L,脑脊液囊虫ELISA(+),脑脊液细胞学检查:见少量淋巴细胞,偶见浆细胞,未见嗜酸细胞。脑电图普遍轻度不正常。脑干听觉诱发电位:未见异常。头颅MRI:双侧大脑半球、基底节、脑干、小脑以及脑表面密布小圆形长T1长T2信号区,部分可见头节样结构,注射对比剂后部分病灶呈小环形强化。最多一层面可见59个病灶(见图1)。

脑脊液细胞数轻度增加,数目多变不定,持续时间长,系囊虫性蛛网膜炎的特点之一。脑脊液大量嗜酸细胞的情况几乎只出现在广东管圆线虫病中枢感染的患者,并不是脑囊虫的特征改变。

按脑囊虫病治疗,服用丙硫咪唑,在逐渐加量过程中,出现头痛、发热、呕吐,伍用脱水剂和激素。在服丙硫咪唑0.1,3次/日时反应严重,视乳头水肿明显,颅压增高,行双颞肌下减压术。切开硬膜后见脑表面有较多的米粒大小的结节。取下数个行组织病理检查。病理报告:不整形脑组织,粉红色,质软。镜下观察:显示虫体和周围炎性组织,脑胶质增生。可见纤维性囊壁,内为变性粉染无结构物,囊壁外为大量淋巴细胞、单核细胞、浆细胞、多核吞噬细胞、嗜酸性粒细胞。病理诊断:(脑表)异物肉芽肿(囊虫性)。

术后继续服用丙硫咪唑0.2,3次/日,2周。病程中出现谷丙转氨酶升高,分别为320U/L和200U/L,按药物性肝损害治疗。共住院125天。出院时,无明显头痛,神清,构音正常,视乳头水肿消退,四肢肌力正常,无颈项强直。双颞部向外轻度膨出,肝功转氨酶正常。头颅CT:双颞叶脑组织向外膨出,增强后密度不均,皮质下见散在圆形高密度影,双侧侧脑室和第三脑室均扩大,中线结构未见移位。

图1 头颅MRI示大脑皮质、皮质下、侧脑室旁布满小圆形异常信号

①T1WI;②PDWI;③T2WI;④CE-T1WI

3年后该患者再次以头痛、恶心、呕吐1周住院。查体:神经系统未见阳性体征。血囊虫酶联试验:弱阳性。腰穿:压力80mmH2O,WBC 86×106/L,中性粒细胞40%,淋巴细胞60%,蛋白1.28g/L,糖2.5mmol/L,氯118mmol/L。脑电图轻度不正常。头颅CT:双颞部颅骨缺损,双颞叶软化灶,双侧侧脑室及第三脑室扩大。