男,50岁,高加索人种,右利手。

主诉

头痛、眩晕5小时。

病史

患者在来急诊室5小时以前正在电脑旁工作,突然出现了后枕部的严重疼痛,随即出现天旋地转感觉,并剧烈地恶心和呕吐,不敢睁眼。没有耳鸣、视物成双和肢体活动的障碍,意识清楚,言语流利。由于休息仍然不能缓解症状,来我院急诊室就诊。首诊医生看过患者,描述如下:患者的头痛已经缓解,但仍有眩晕;能口齿清晰地描述病情,但不愿睁眼,不能转头,询问病史时有间断恶心和呕吐。颈软,眼动充分,有水平眼震,无复视,双侧瞳孔大小正常,直径相等(3mm),反射灵敏。余脑神经未见异常。四肢肌力5级,反射对称,双侧病理征(-)。感觉检查未见异常。指鼻、轮替、跟膝胫动作完成良好。检查结果:血常规发现血小板偏高,约50万/mm3,尿、便常规正常,肝肾功能、心电图、电解质、腹部超声未见异常。头颅CT检查无阳性发现。内科会诊,建议门诊血液科继续诊治。

在门、急诊实践中,多数情况下,小脑的病变可以靠常规检查这三个体征发现。其他要观察的体征有:步距,Romberg征,反击征、小脑语言等。本例首诊时没有对后面的小脑体征进行检查。

既往史

发现高血压一个月,已经开始服用ACEI类药物控制血压。否认糖尿病、吸烟、心脏病史。无前期感染史,如发热、上呼吸道、腹泻等。

家族史和个人史

无特殊。

第一个诊断

前庭性眩晕可能性大。急诊的处理是给予异丙嗪注射及口服地芬尼多,同时进行常规糖盐液体和维生素B1的输注。嘱患者门诊继续治疗。

第二天:患者的眩晕症状有一定好转,但是仍有间断恶心、呕吐,尤其在头位置改变时。患者和家属去门诊看第二位年资较高的医生。

第二个诊断

眩晕、头痛、蛛网膜下腔出血待排外。这个诊断是考虑到患者起病时有比较明确的突发头痛得出的。患者回到急诊室,等待腰穿。

根据所谓孤立症状的含义可以看出,它依赖于医生的病史询问和体格检查的质量。

诊断

多发性脑梗死。

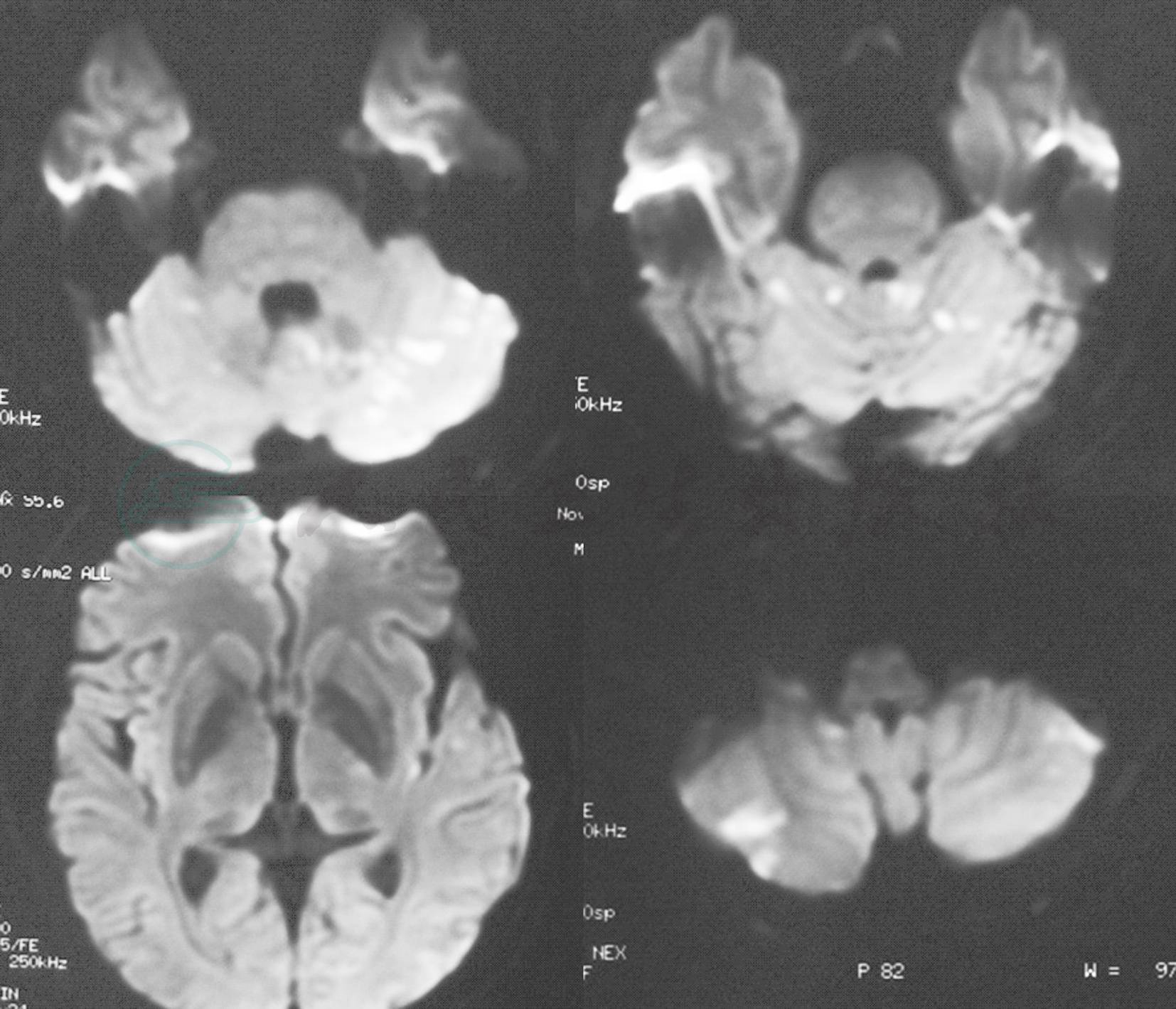

患者拒绝腰穿。在就诊第三天,急诊的MRI提示:双侧小脑半球、左侧颞叶多发小点状病灶(长T1长T2,DWI呈高信号,ADC相应部位呈低信号),部分呈片状,考虑缺血灶(图1)。

图1 DWI可见后循环多发性小缺血灶,累及双侧小脑半球(小脑后下动脉分布区为主)、小脑蚓和左侧颞叶、岛叶(箭头所示)

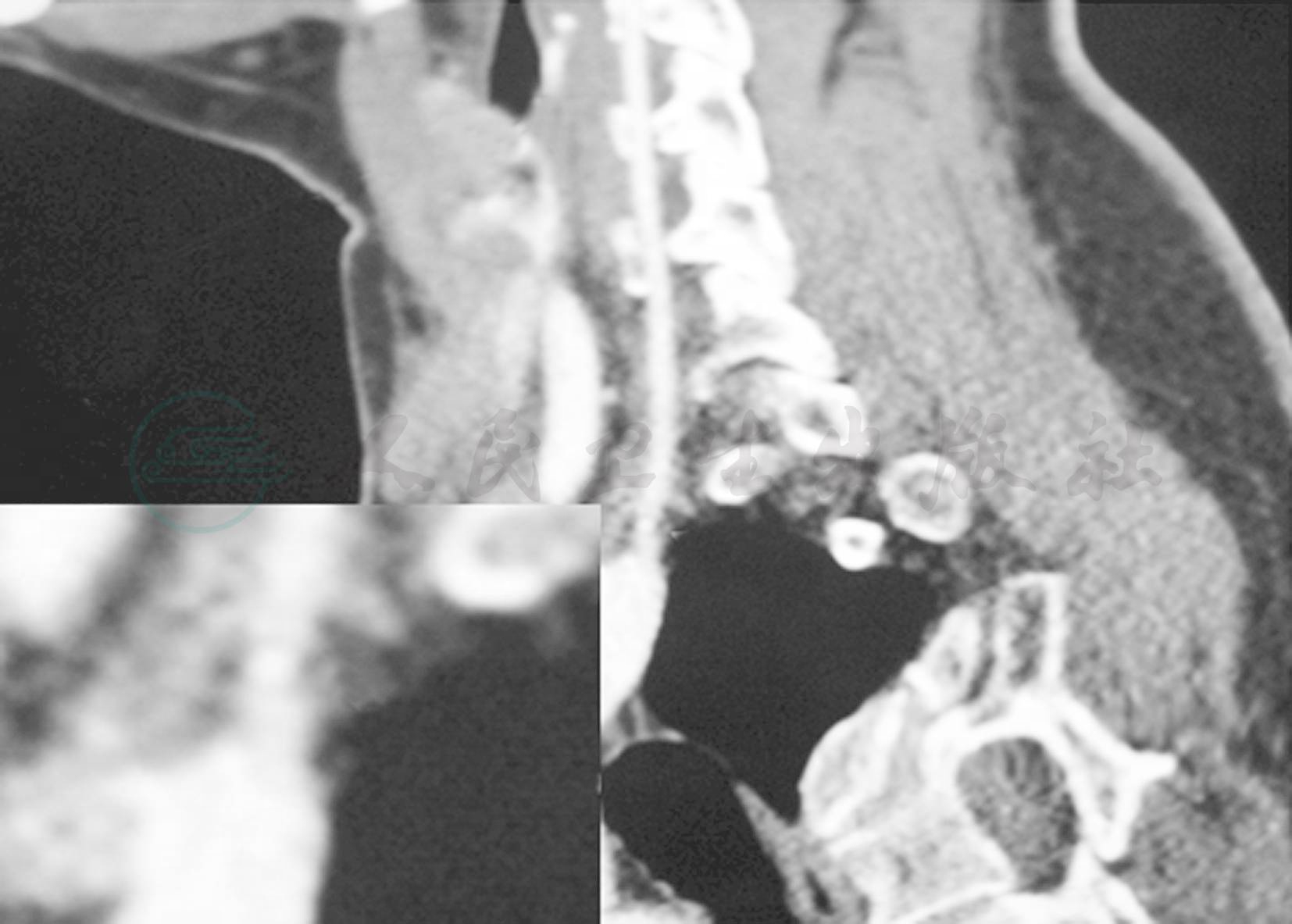

头颅MRA未见血管狭窄。TCD和颈动脉彩超未见异常。心脏彩超和心脏Holter未见异常。血液的免疫指标和感染学检查(梅毒,HIV)阴性。患者的血小板仍然较高,血液科会诊考虑原发性血小板增多症可能。患者经历2个星期的硫酸氯吡格雷治疗,症状渐缓解,可以行走。查体:水平眼震仍存在,步基明显宽,Romberg睁闭眼均为阳性,余无变化。患者出院时,Rankin评分为0分。再次病史询问发现,患者在起病一周前曾有头部猛烈的撞击史:在下楼梯时,他的头不小心“狠狠”地撞在一处比他矮的墙缘上,头部局部皮肤出血。为排除椎动脉夹层的可能,CTA于起病4周后进行,仅在右侧椎动脉起始部发现轻度狭窄,伴有管壁局灶高信号,未发现其他颈段血管的异常(图2)。患者继续在神经科和血液科随诊。

脑外伤相对应的脑血管疾病要考虑蛛网膜下腔出血、动脉夹层、硬膜下或硬膜外出血。

图2 CTA提示右侧椎动脉起始部轻度狭窄,管壁有点状高密度信号