毛羽、彭晓燕

眼部结核病可发生于眼球各组织及附属结构,其中以结核性葡萄膜炎最为常见。脉络膜结核瘤是结核性葡萄膜炎的一种类型,眼底表现极易和眼内肿瘤相混淆,造成误诊误治,导致患者永久的视功能损害。因此,在我国这样一个结核发病大国,提高眼科医生对该病的认识非常重要。我们诊治了1例脉络膜结核瘤的患者,现报告如下。

1例36岁女性因“右眼中心黑影遮挡伴视物变形2个月”就诊。右眼视力0.1,右眼底黄斑区可见一约2PD×2PD大小的黄白色隆起性脉络膜病灶。根据患者结核菌素试验(purified protein derivative,PPD)及结核菌γ-干扰素释放试验以及胸部CT,诊断为“右眼脉络膜结核瘤”。全身应用抗结核药物2个月后右眼病灶加重,即出现抗结核治疗中的“矛盾反应”,加用糖皮质激素后病情最终得到控制。

脉络膜;结核瘤;抗结核治疗;矛盾反应;类赫氏反应

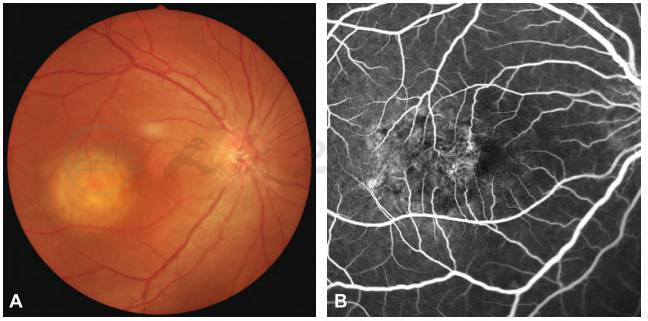

患者女性,36岁,主因“右眼中心黑影遮挡伴视物变形2个月”于2012年7月26日就诊于我院。1个月前患者曾于外院就诊,诊断为“右眼脉络膜炎”,曾行右眼球后注射曲安奈德,治疗后自觉视力稍好转。自诉既往体健,否认家族史及特殊用药史等。视力:右眼0.1,左眼1.0,双眼眼压、前节及玻璃体未见明显异常。眼底:右眼黄斑区可见一约2PD×2PD大小的黄白色隆起性脉络膜病灶(图1A),左眼眼底未见异常。荧光素眼底血管造影(FFA)显示:右眼早期黄斑区病灶为稍强荧光,晚期病灶明显渗漏(图1B、C)。全身化验检查:血尿常规,肝肾常规及风湿免疫相关指标未见明显异常。乙肝、丙肝、梅毒、HIV均为阴性。PPD试验72h可见皮肤水疱,为强阳性结果。结核菌T细胞γ-干扰素释放试验阳性。胸部CT显示:双肺多发高密度结节及索条影,右下叶后基底单发小结节。追问病史,患者否认发热、咳嗽、盗汗等全身结核症状,但其姐姐曾患“肺结核”,患者有明确的结核接触史。患者身高166cm,体重52kg,BMI=18.87,体型偏瘦。综合考虑眼部病变与结核感染有关,诊断为“右眼脉络膜结核瘤”,建议患者接受全身抗结核治疗,并告知患者用药后2周门诊复查。患者要求回当地接受抗结核治疗,后未按规定时间随访复查。

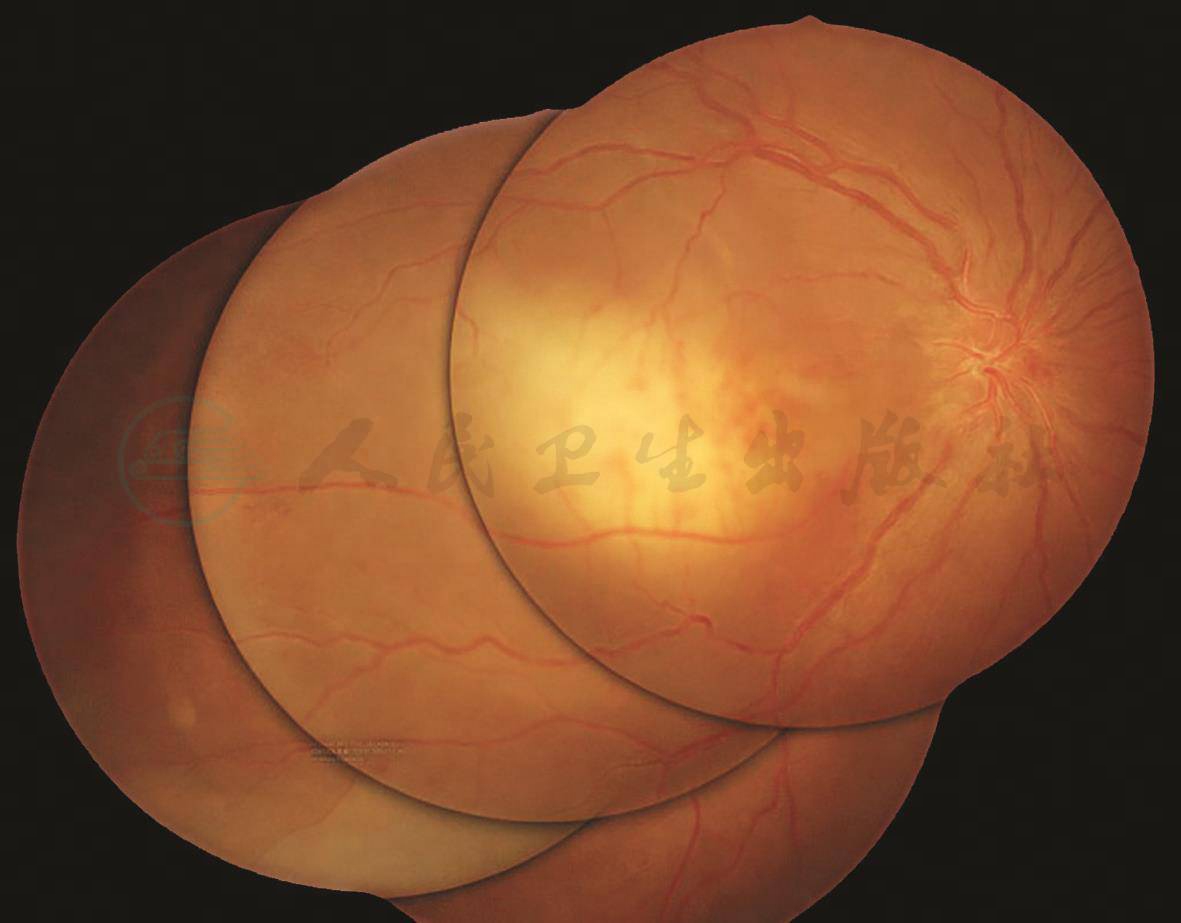

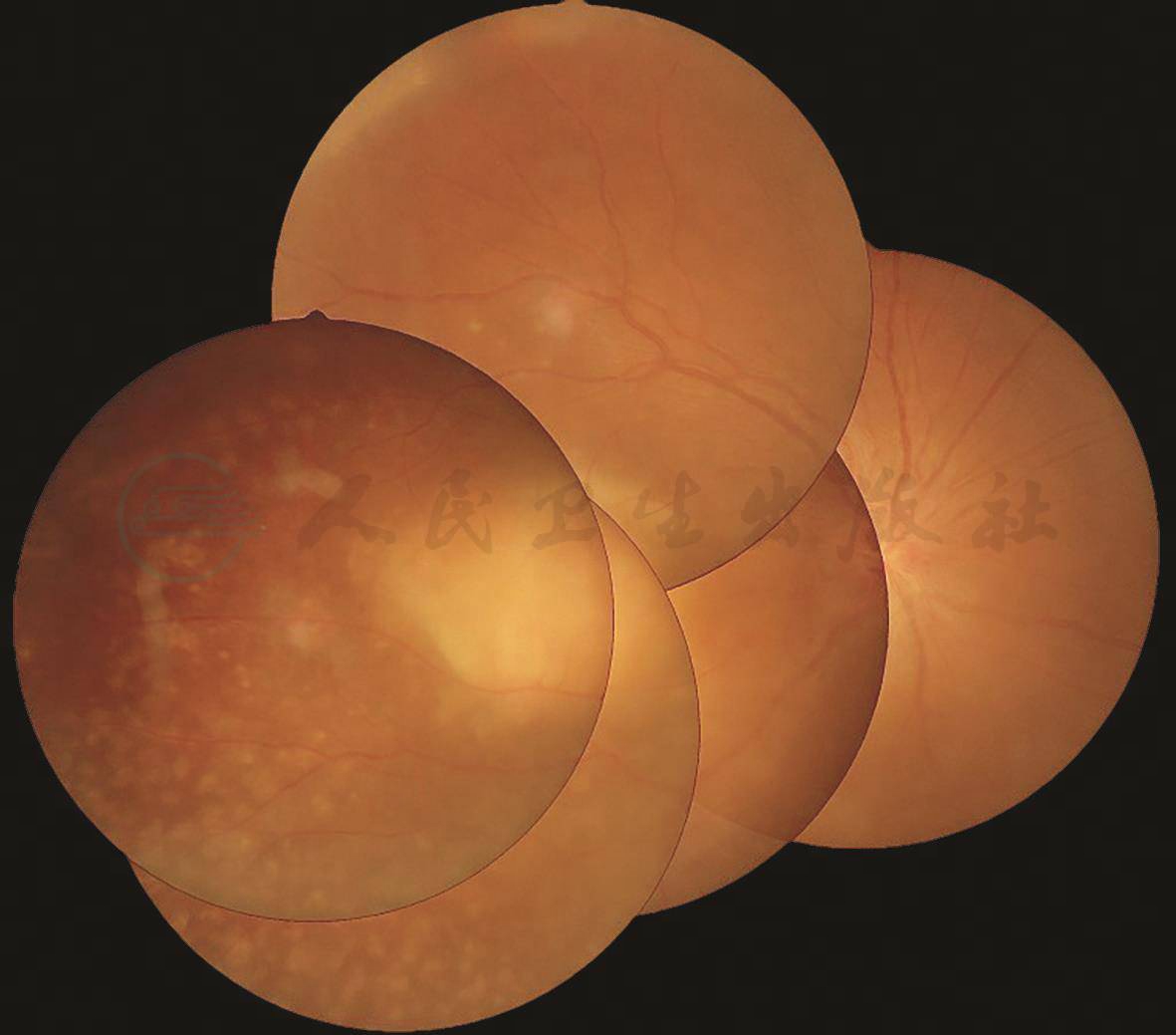

2012-10-11患者再次就诊,主诉右眼视力下降较前加重,伴眼红,眼痛。患者自诉已口服抗结核药物(异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇)2个月。1周前出现右眼症状加重。右眼视力:0.02,右眼混合充血,Tyn(+)。右眼黄斑区病灶面积扩大,病灶表面出血增加,下方可见渗出性视网膜脱离(图2)。在排除抗结核治疗失败,病原耐药及药物副作用后,考虑为抗结核治疗过程中的“矛盾反应”,也称“类赫氏反应”,即部分患者在抗结核过程中病情出现反常性恶化。故给予患者在抗结核治疗基础上加用糖皮质激素口服(起始60mg/d,逐渐减量)。2周后复查,患者自觉视力好转,右眼视力0.08,眼痛及眼前节炎症反应消失,眼底病灶较前局限,视网膜脱离吸收(图3)。目前患者已口服抗结核药物8个月,糖皮质激素减为2.5mg/d,右眼视力稳定于0.1。

A.右眼黄斑区可见一约2PD×2PD大小的黄白色隆起性脉络膜病灶;B.FFA早期:右眼黄斑区病灶为稍强荧光;

C.晚期病灶明显荧光渗漏

图1 患者治疗前右眼彩色眼底像及FFA

图2 患者接受全身抗结核治疗2个月后眼底像

右眼黄斑区病灶面积扩大,病灶表面出血增加,病灶周围及下方可见渗出性视网膜脱离。

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

图3 在抗结核治疗基础上加用口服糖皮质激素2周后,患者右眼病灶较前局限,表面出血及渗出性视网膜脱离吸收

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

临床表现

脉络膜结核瘤是结核性葡萄膜炎的一种,继发于全身结核感染。但多数患者不合并全身活动性结核,他们或是数年前曾患结核病已治愈,或是缺乏临床症状的潜伏性感染。从这些看似“静止”的原发病灶,可播散出少量结核杆菌进入血液。当结核杆菌侵入血管丰富、血流缓慢的脉络膜后而发病。脉络膜结核瘤表现为后极部、赤道部或视盘周围的淡黄色视网膜下团块,通常单眼发病,病灶孤立或多发,直径一般4~14mm,可伴出血和渗出性视网膜脱离。Gupta A等报告脉络膜结核瘤的FFA早期为强荧光,晚期荧光渗漏,与本例患者眼部表现相符合。本例患者无全身活动性结核的表现,PPD和T细胞γ-干扰素释放试验阳性,胸部CT显示结核感染后稳定或钙化的病灶,综合考虑诊断为“右眼脉络膜结核瘤”。

治疗方案

脉络膜结核瘤的治疗需要全身使用抗结核药物,规范化的治疗可以有效控制病灶,并在一定程度上改善视力。但在抗结核治疗过程中,部分患者病情会出现反常性恶化,表现为原有病变恶化或出现新病变,称为“矛盾反应”。该反应由Robert Koch于1890年首次报道,故也称“类赫氏反应”。 矛盾反应多发生在抗结核治疗的前3个月,以青年人、初治者多见,文献报道发生率可达14%~36%,且多发生于抗结核治疗的第2个月。本例患者为青年女性,结核初治患者,属于好发人群。本例患者发生时间为口服抗结核药物2个月后,也符合好发时期。矛盾反应发生的机制为:结核分枝杆菌在短期内被抗结核药物大量杀死后,释放出大量的菌体蛋白,导致抗原暴露增加,使得机体对结核杆菌抗原的迟发性超敏反应增强所致。矛盾反应可见于肺结核、结核性胸膜炎、脑膜炎及腹部结核等治疗过程,是抗结核治疗中的一大挑战。

结核性葡萄膜炎的治疗过程中也可以发生矛盾反应。Basu等报道了4例结核性葡萄膜炎的患者(包括1例中间葡萄膜炎,1例脉络膜结核瘤和2例结核性匐行样脉络膜炎)在开始抗结核治疗后出现恶化,表现为眼部原有病灶扩大或出现新发病灶。判定矛盾反应需要排除抗结核治疗失败,病原耐药及药物副作用。本例患者虽然眼部病灶加重,但胸部CT显示肺部病灶较前减轻,符合抗结核治疗后改变。故判定本例患者为矛盾反应。处理需要全身应用糖皮质激素,减轻结核杆菌导致的超敏反应,必要时可加用免疫抑制剂。Bansal等建议口服泼尼松龙[1mg/(kg·d)],并缓慢减量。本例患者在加用糖皮质激素后眼部“恶化”病灶很快缩小,渗出性视网膜脱离吸收。因此,对于部分结核性葡萄膜炎的患者,抗结核治疗的基础上联合使用糖皮质激素是非常必要的。

综上,脉络膜结核瘤表现为后极部视网膜下黄白色病灶伴有渗出性视网膜脱离,对于此类表现的患者应考虑到该病的可能,详细追问结核病史及接触史,进行结核相关检查。部分患者在抗结核治疗过程中会出现矛盾反应,应加用糖皮质激素口服控制病情。

[1]GUPTA V,GUPTA A,RAO N A.Intraocular tuberculosis—an update[J].Survey of Ophthalmology,2007,52(6):561-587.

[2]ALBERT DM,RAVEN ML.Ocular tuberculosis[J].Microbiol Spectr,2016,4(6): 10.

[3]AGARWAL A,AGGARWAL K,GUPTA V.Infectious uveitis:an Asian perspective[J].Eye(Lond),2018,33(1):50-65.

[4]ESEN E,SZMAZ S,KUNT Z,et al.Paradoxical worsening of tubercular serpiginous-like choroiditis after initiation of antitubercular therapy[J].Turkish Journal of Ophthalmology,2016,46(4):186-189.

[5]GANESH S,ALI B.Paradoxical worsening of a case of TB subretinal abscess with serpiginous-like choroiditis following the initiation of antitubercular therapy[J].Indian Journal of Ophthalmology,2017,65(8):761-764.

[6]GUPTA V,SHOUGHY S S,MAHAJAN S,et al.Clinics of ocular tuberculosis[J].Ocular Immunology and Inflammation,2015,23(1):14-24.

[7]BANSAL R,GUPTA A,GUPTA V,et al.Tubercular serpiginous-like choroiditis Presenting as multifocal serpiginoid choroiditis[J].Ophthalmology,2012,119(11):2334-2342.