弓利雪、顾虹、刘宁朴、马凯

卵黄样黄斑营养不良(best vitelliform macular dystrophy,BVMD)又称Best病,是一种临床少见的以视网膜色素上皮细胞内、外脂褐质累积为特点的常染色体显性遗传的视网膜营养不良性疾病,多双眼受累,其基因表达具有不完全外显性和多表型变异特征。根据本病的临床表现(有明显家族史、黄斑区改变、黄斑区可见典型卵黄样变,但视功能良好、典型的荧光造影和EOG异常)可作出诊断。我们对一个在临床表现上有一定特异性的Best病家系进行了基因突变分析,发现一新的BEST-1基因突变位点,现报道如下。

一名9岁男童,因左眼视力下降半年就诊,否认既往史。左眼视力0.4,眼底像可见黄斑区类圆形卵黄样病灶,呈高自发荧光。遂对随行的父亲进行检查:双眼视力正常,右眼黄斑区卵黄样病灶,右Arden比值1.08。我们给出初步诊断:“单眼卵黄样黄斑营养不良”。进一步检查发现父子的BEST-1基因存在一位点错义突变。明确诊断后,告知观察随访。8年后该父亲因双眼视力下降半年就诊,视力右0.05,左0.4,双眼眼底见卵黄破裂样病灶。此时儿子左眼视力下降至0.2,眼底病变明显进展,且双眼Arden比值均<1.5。单眼BEST病的诊断被8年后的随访推翻,我们对疾病有了新的认识,同时在研究家系过程中发现了新的基因突变位点,这便是临床工作中有意义的实践和认知循环。

单眼卵黄样黄斑营养不良;BEST-1基因;新突变;随访

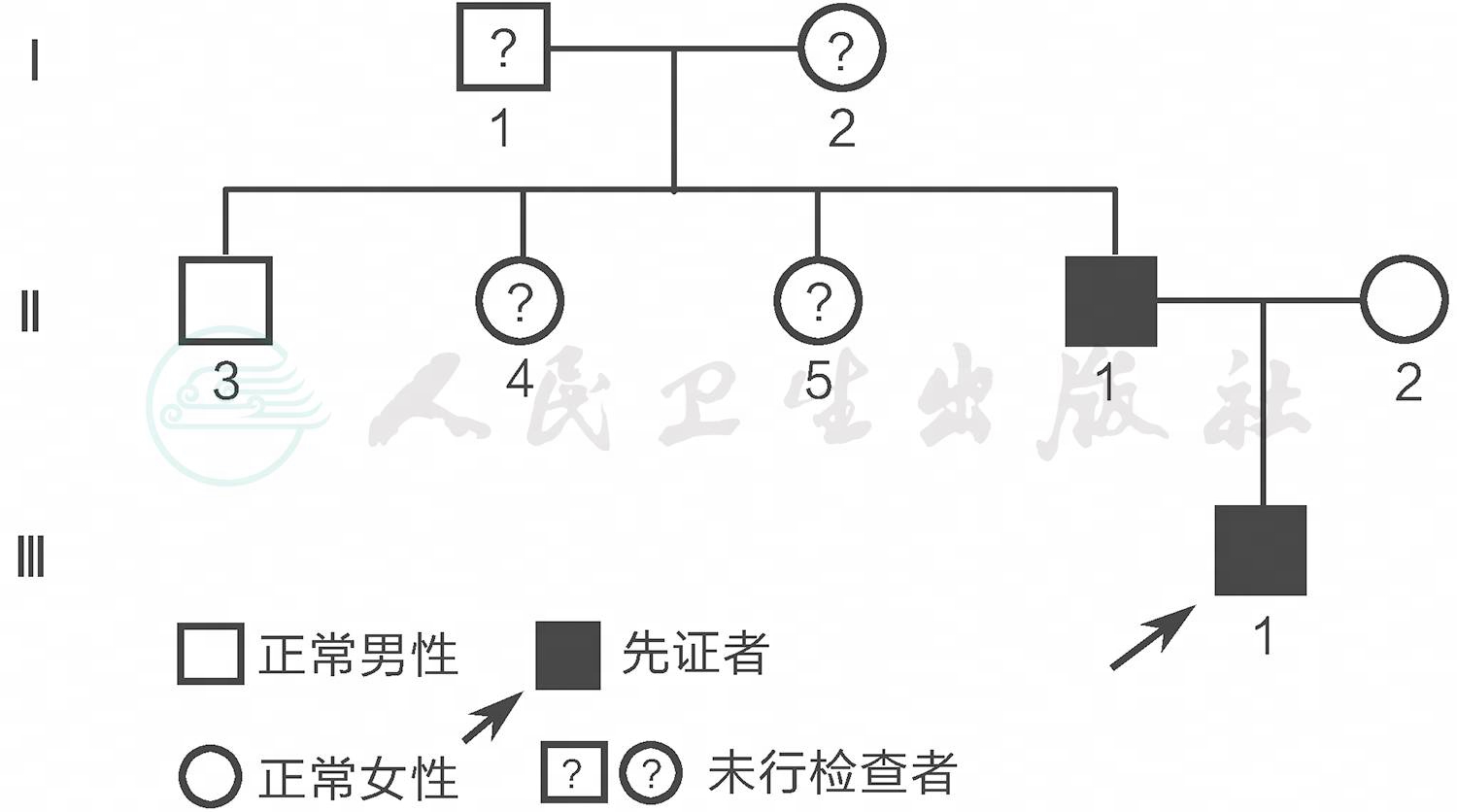

男性患儿,9岁,自觉左眼视力下降半年就诊于首都医科大学附属北京同仁医院,否认既往病史和家族史。其左眼黄斑区脂褐质物质沉积呈假性积脓样改变,右眼大致正常,即对其家系中Ⅱ:1、Ⅱ:2、Ⅱ:3及先证者共计4人8只眼进行眼科检查(图1)。

图1 本报告家系图

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

临床资料

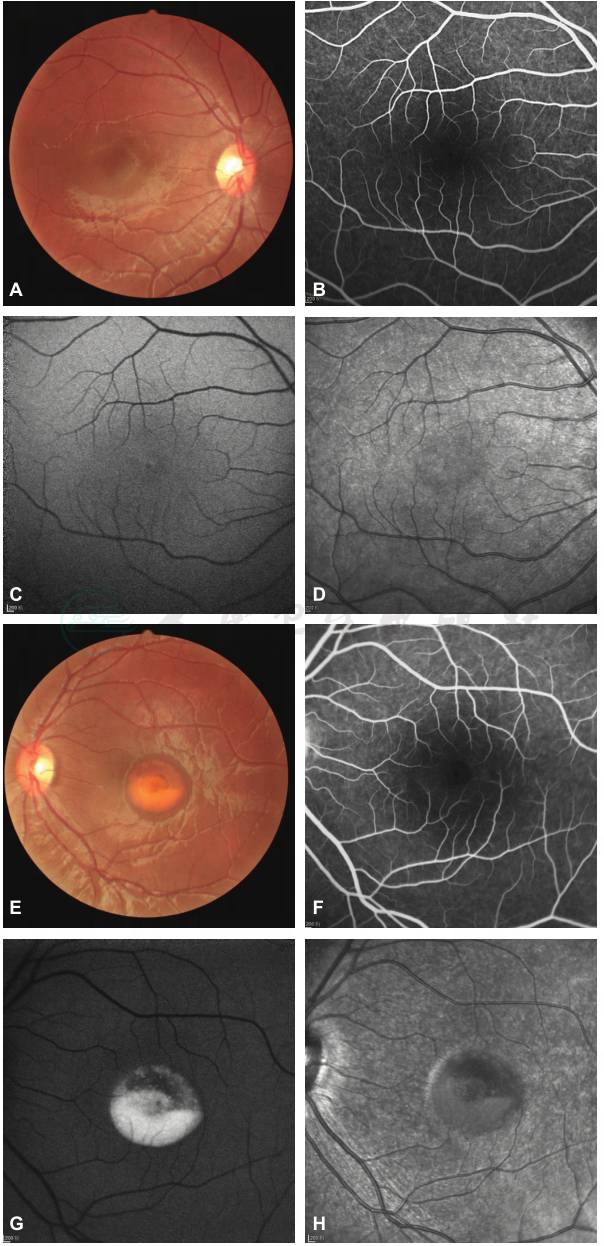

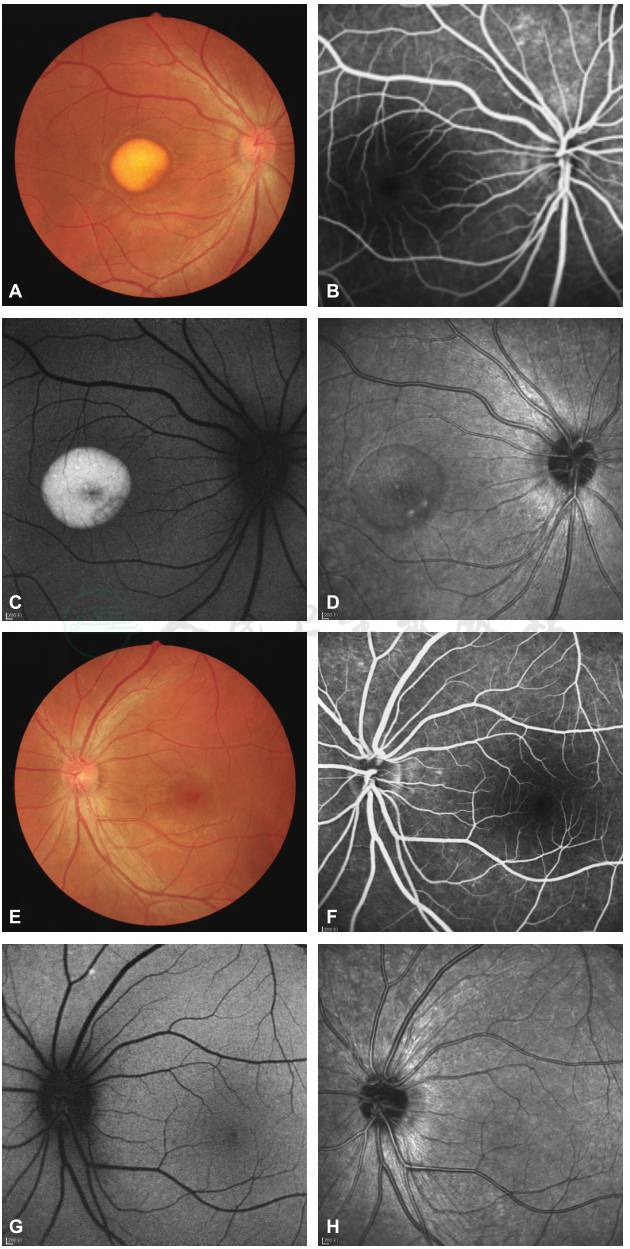

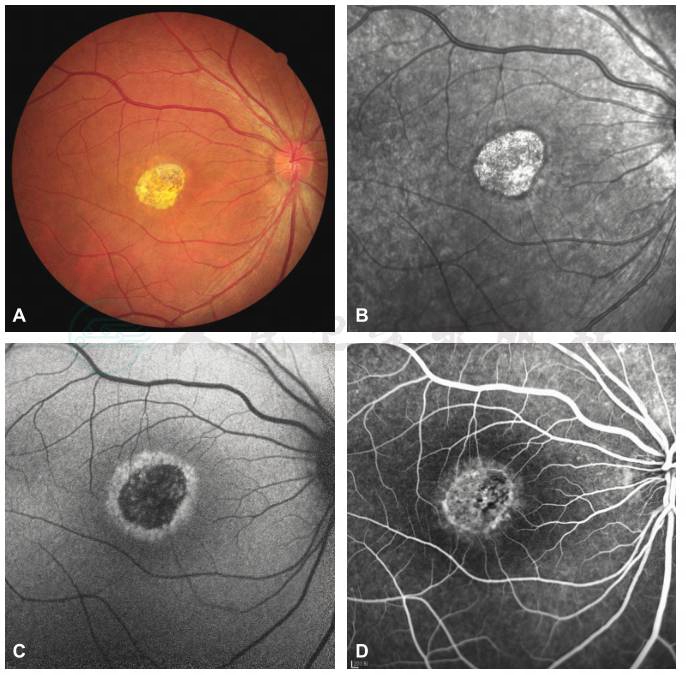

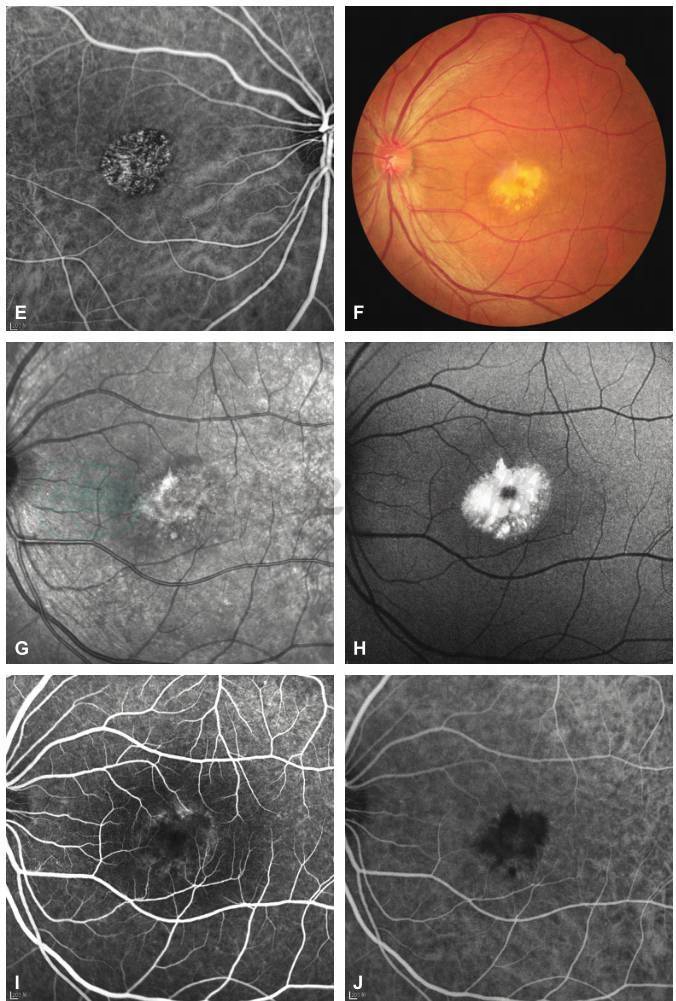

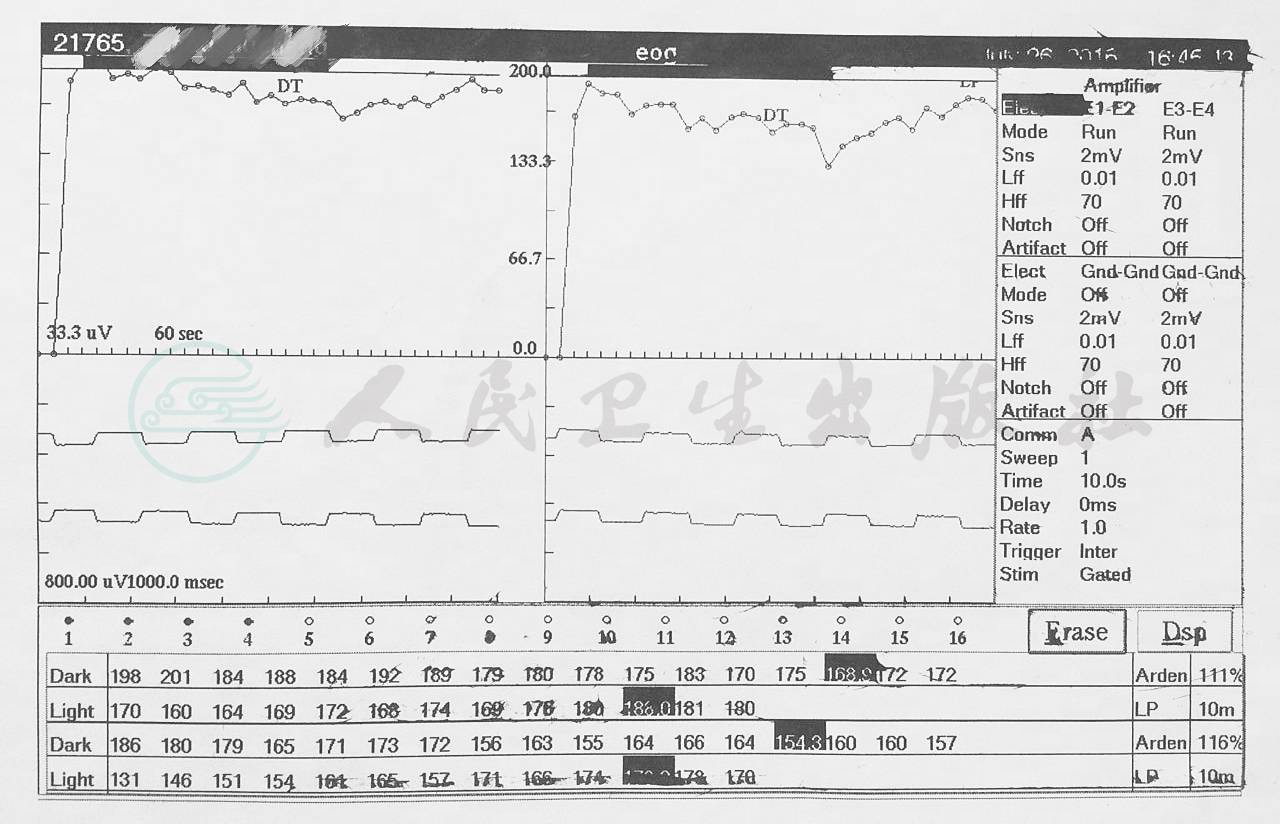

先证者(Ⅲ:1)左眼矫正视力0.4,左眼黄斑区可见卵黄样物质部分吸收后的假性积脓样改变,病变区因异常脂褐质堆积呈高自发荧光,荧光素眼底血管造影未见异常(图2),因年幼未能配合完成EOG检查,余阴性。Ⅱ:1双眼矫正视力1.0,右眼黄斑区典型的卵黄样物质沉积,病变区呈高自发荧光,荧光素眼底血管造影病变区稍弱荧光(图3),EOG示患眼Arden值为1.08(<1.5)(图4),余阴性。其余2例家系成员各项眼科检查均正常且无视力下降等主诉。根据临床资料初步诊断为单眼发病的Best卵黄样黄斑营养不良,告知密切随访。

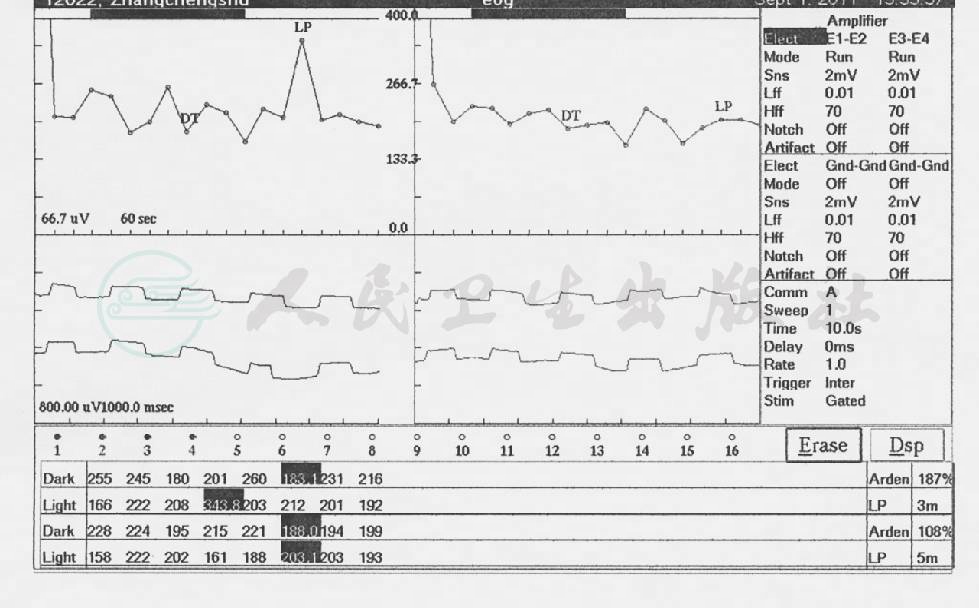

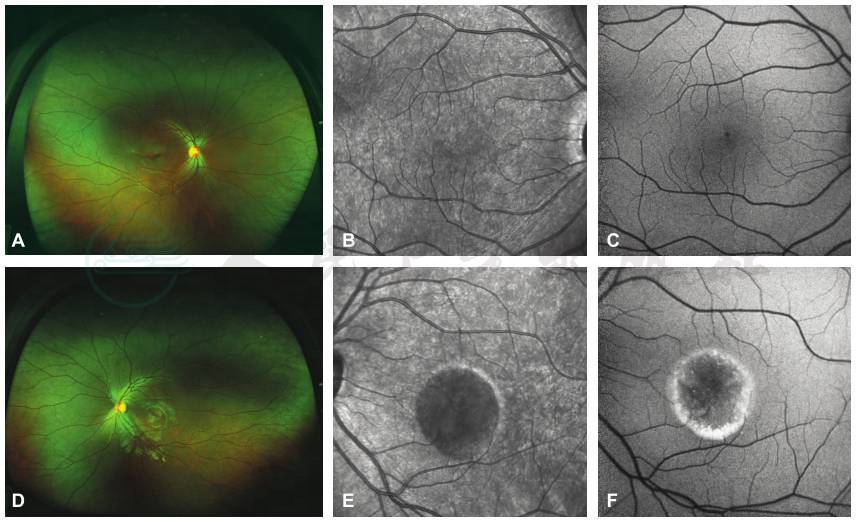

8年后该家系中Ⅱ:1(先证者父亲)因双眼视力下降半年再次前来就诊,查视力右眼0.05,左眼0.4,右眼黄斑区病灶瘢痕化,病灶因脱色素呈低自发荧光,造影上为不规则高低荧光;左眼出现病灶且进展至卵黄破溃期,病灶呈高自发荧光,造影检查病灶处因着染渗漏呈高荧光(图5)。再次EOG检查也显示双眼均受累,Arden比值为右眼1.16,左眼1.11(图6)。此时先证者左眼视力已下降至0.2,眼底卵黄样病灶破溃弥散,右眼未见异常(图7)。其OCT:左眼黄斑区局限性视网膜脱离,右眼未见异常(图8)。EOG检查Arden比值:右眼1.09,左眼1.08(图9)。至此明确父子诊断均为双眼Best卵黄样黄斑营养不良。

图2 先证者眼底照相及荧光素眼底血管造影检查

右眼未见异常(A~D);左眼黄斑区卵黄样部分吸收后的假性积脓样改变(E),红外线眼底照相呈略强荧光(F),病变区因黄斑区异常脂褐质堆积呈高自发荧光(G),荧光素眼底血管造影未见异常(H)。

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

图3 先证者父亲眼底检查

右眼黄斑区典型的卵黄样物质沉积(A),红外线眼底照相病变区呈略弱荧光(B),眼底自发荧光照相呈高自发荧光(C),荧光素眼底血管造影病变区呈稍弱荧光(D);左眼未见异常(E~H)。

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

图4 EOG示患眼1.08(<1.5),对侧眼Arden值为1.87

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

图5

右眼黄斑区病灶瘢痕化(A),红外线眼底照相病变区强荧光(B),病变处因脱色素呈低自发荧光(C);FFA:病变区不规则强弱荧光(D)

ICGA:右眼病灶处透见脉络膜(E)。左眼黄斑区出现卵黄样病灶并呈破溃期改变(F),红外线眼底照相病变区高荧光(G),眼底自发荧光照相病变呈高自发荧光(H),FFA:病变区因沉积物遮挡呈略弱荧光(I),ICGA:病灶处低荧光(J)

图5 8年后先证者父亲因双眼视力下降半年再次复查

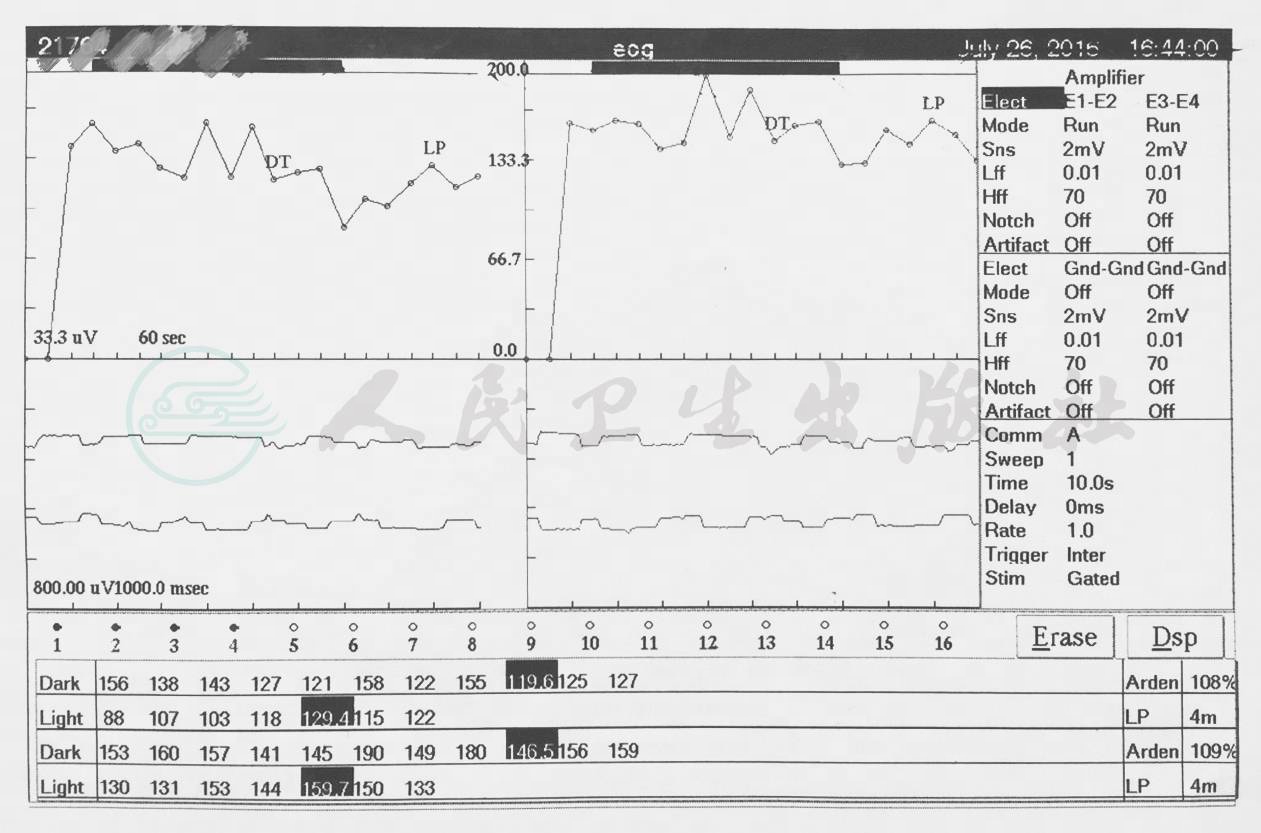

图6 8年后先证者父亲EOG检查

Arden比值右眼1.16,左眼1.11,均<1.5

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

图7 8年后先证者复查结果

右眼未见异常(A~C);左眼视力已下降至0.2,左眼眼底卵黄样病灶破溃弥散(D),红外线眼底照相病变区不均匀荧光(E),眼底自发荧光照相病变呈高自发荧光(F)。

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

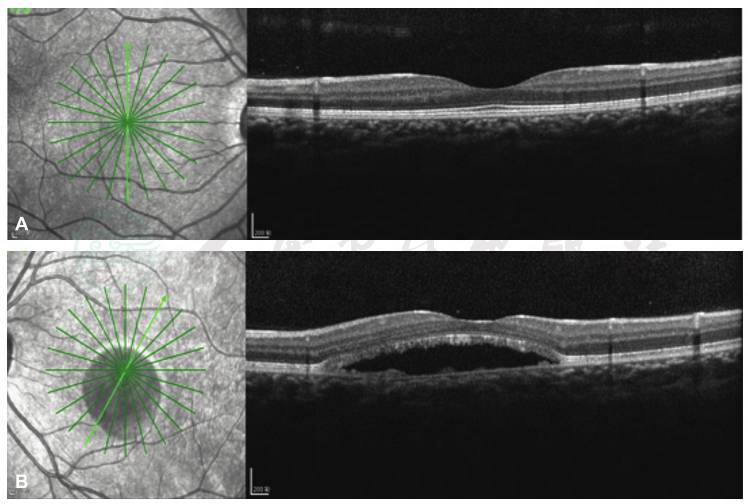

图8 8年后先证者OCT

右眼未见异常(A),左眼黄斑区局限性视网膜脱离(B)。

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

图9 8年后先证者EOG检查

Arden比值:右眼1.09,左眼1.08,均<1.5。

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

突变检测

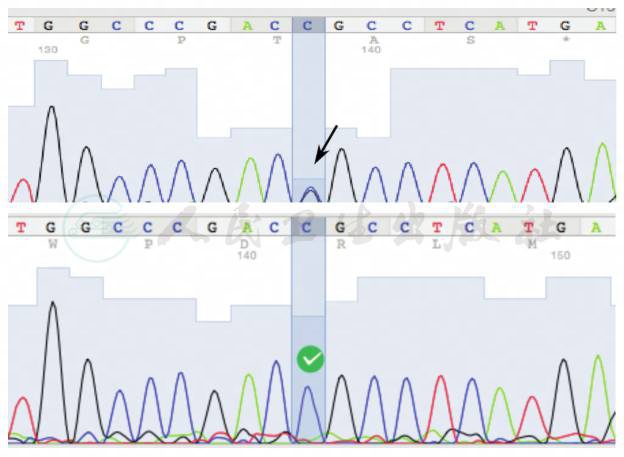

基因检测结果显示该父子BEST-1基因外显子4的第401位碱基发生错义突变(c.401C>G)(图10),导致编码精氨酸的密码子编码甘氨酸(p.Arg105Gly),其余家族成员及50名正常对照者均未检测出该突变。

图10 基因检测

结果显示该父子BEST-1基因外显子4的第401位碱基发生错义突变(c.401C>G)(上图黑色箭头处),其余家族成员及50名正常对照者均未检测出该突变(下图绿色对勾处)。

引自:主编:.同仁眼科疑难病例精析:同仁眼科临床病例讨论会1.第1版.ISBN:978-7-117-33030-5

病例特点

通过对该父子发病情况进行横向和纵向对比来展示:儿子由单眼症状(+)、单眼体征(+),发展至单眼症状(+)、单眼体征(+)、双眼EOG(+),父亲由症状(-)、单眼体征(+)、单眼EOG(+),发展至双眼症状(+)、双眼体征(+)、双眼EOG(+),我们对该家系的认识由单眼Best病变为双眼Best病,因此称得上8年后的再相识。

是否存在单眼Best病?

2006年Wabbles B等报道Ile295del导致家系中一患者仅单眼出现可检测的眼底改变且眼电图正常。2008年Testa F发现Phe305Leu突变亦引起单眼发病且眼电图正常。2012年,在一个三人的家系中,先证者单眼发病就诊,且在三年随访内其正常眼未发病,家系中其他成员眼科检查正常,但同先证者一样BEST-1基因检测出Asn179del。此外,根据其他疾病如VHL(von Hippel-Lindau综合征)、多指、并指等常染色体显性遗传疾病仅累及单侧类比,可推理单眼Best病存在的可能性,但单眼发病情况需要长期随访证实。本研究中的父子直到8年后的复查我们发现了双眼不同程度受累,最终推翻了初期的单眼Best病的诊断。

基因诊断为金标准

本报告检测出父子BEST-1基因的突变位点:第401位碱基C>G。截至目前根据德国雷根斯堡大学BEST-1基因库(www-huge.uni-regensburg.de/BEST1_database/)比对尚无c.401C>G报道,可初步认为此突变为引起Best病的新突变,因此在为此家系提供了基因诊断依据的同时,也丰富了已知的BEST-1突变基因库数据,且有助于家系成员进行基因咨询和产前诊断。

在已知报道资料中存在相当数量的单眼发病的病例,部分通过随访发现后期双眼受累,部分无资料可循。目前尚无关于引起单眼Best病致病基因突变位点的共识,因此对于此类遗传性疾病的最终诊断应该以基因诊断为准,其临床表现的巨大变异可能会产生误导性结论。

[1]MATSON,ME,LY SV,MONARREZ JL,et al.Novel mutation in BEST1 associated with atypical Best vitelliform dystrophy.Optom Vis Sci,2015,92:e180-e189.

[2]刘家琦,李凤鸣.实用眼科学.3版.北京:人民卫生出版社,2015:458.

[3]WABBELS B,PREISING MN,KRETSCHMANN U,et al.Genotype-phenotype correlation and longitudinal course in ten families with Best vitelliform macular dystrophy.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol,2006,244:1453-1466.

[4]TESTA F,ROSSI S,PASSERINI I,et al.A normal electro-oculography in a family affected by best disease with a novel spontaneous mutation of the BEST1 gene.Br J Ophthalmol,2008,92:1467-1470.

[5]LOTERY AJ,MUNIER FL,FISHMAN GA,et al.Allelic variation in the VMD2 gene in best disease and agerelated macular degeneration.Invest Ophthalmol Vis Sci,2000,41:1291-1296.