患者女性,37岁,农民。因“意识障碍伴发作性抽搐1个月”于2008年1月11日收入院。

现病史

患者于2007年12月13日感冒、发热,体温37.4℃,伴思维混乱、答非所问,头痛,恶心、呕吐,非喷射状,4小时后思维语言恢复正常,自服感冒药。夜间9点睡眠时无特殊不适,2007年12月14日晨家属发现其意识不清,四肢伸性强直、双眼瞪视、口吐白沫、牙关紧闭,急送当地医院,当时血压70/50mmHg,体温38.2℃,血糖1.1mmol/L,Na+ 137mmol/L、K+ 3.2mmol/L,给予静推葡萄糖和地西泮后抽搐停止,复查血糖正常,但仍意识不清。当天下午因全身大汗而监测血糖,发现两次低血糖,分别是2.5mmol/L、3.2mmol/L,予葡萄糖静推及持续静脉点滴,血糖维持正常。2007年12月15日腰穿:压力300mmH2O,脑脊液外观微黄,脑脊液常规、感染指标正常,蛋白1.214g/L、糖 4.8mmol/L、氯化物129mmol/L。2017年12月16日头部MRI检查:脑内多发病灶,FLAIR相和DWI显示双侧基底节区、扣带回前部、颞叶及左额顶皮质多发异常高信号(图1);增强扫描显示垂体明显变薄、部分空泡蝶鞍。实验室检查:血清促肾上腺皮质激素(ACTH)、游离皮质醇(FC)、血清甲状腺激素(T4)水平均降低,血清性激素水平明显降低(具体不详)。外院内分泌科会诊意见:存在腺垂体功能减退,建议予以激素替代治疗;临床诊断:“病毒性脑炎,腺垂体功能减退”。给予抗病毒药物阿昔洛韦0.5g(1次/8h)静脉滴注,治疗3周;同时辅助应用氢化可的松200mg/d静脉滴注,左甲状腺素钠0.1mg(1次/d)口服进行激素替代治疗;以及抗感染药物头孢曲松钠(2g/d)静脉滴注。由于出现肺部感染于2007年12月17日行气管插管,1周后行气管切开术。治疗5天体温恢复正常,于2007年12月29日再次行腰椎穿刺脑脊液检查,结果显示压力、常规、生化及感染指标均于正常值范围。因患者意识障碍无明显改善。并伴发作性抽搐1个月,遂转入我院接受进一步治疗。

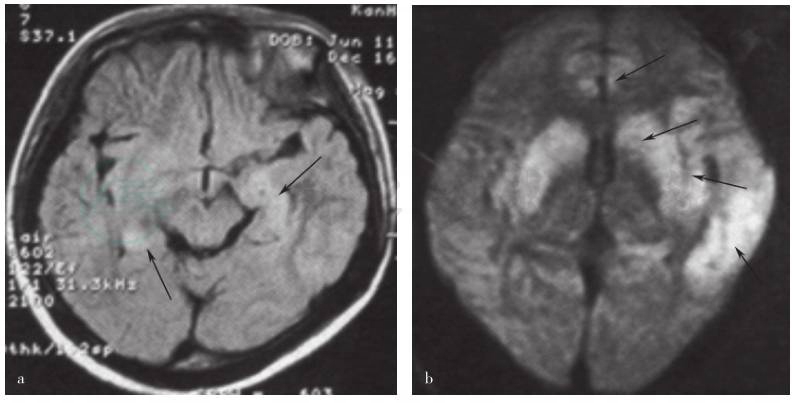

图1 患者头部MRI检查

a.头部FLAIR像显示双侧海马呈高信号(箭头所示);b.头部DWI显示双侧基底节区、双侧岛叶及左侧颞叶、扣带回前部皮质呈高信号(箭头所示);c.头部DWI显示左侧额顶叶沿脑回分布区域皮质呈高信号(箭头所示);d.头部DWI显示扣带回、左侧额顶叶脑回深部皮质呈高信号(箭头所示)

既往史

患者6年前顺产后(无大出血,孕末期反复呕吐、进食少)无泌乳,停经,阴毛、腋毛渐脱落,食欲、性欲、精力减退,怕冷、乏力,反应迟钝,血压低,70/40mmHg左右。近几年感冒后曾出现思维混乱、答非所问,持续2天后缓解。曾出现两次发作性抽搐,神志不清,小便失禁,发作时血糖低、血钾低,予补钾、补糖后好转,未正规诊治。

个人史、家族史

无特殊。

入院后体格检查

气管切开术后,阴毛、腋毛脱落,余内科查体未见异常。神经系统查体:去皮层状态,有睡眠觉醒周期,双下肢病理征(+),脑膜刺激征(-)。

入院后辅助检查

血常规、凝血机制各项指标均于正常值范围。血清乳酸1.1mmoI/L。血浆人绒毛膜促性腺激素B亚单位(β-hCG)0U/L。乙肝五项、人类免疫缺陷病毒(HIV)、快速血浆反应素试验(RPR)等均呈阴性。性腺功能检查:血清雌二醇(E2)0.24pmol/L(参考值范围37.50pmol/L±19.50pmol/L),卵泡刺激素(FSH)7.37U/L(参考值范围62.50U/L±20.60U/L),黄体生成激素(LH)2.14U/L(参考值范围30.40U/L±11.00U/L),睾酮0.23nmol/L(参考值范围1.60nmol/L±0.50nmol/L);甲状腺功能检测:血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)为 3.19pmol/L(参考值范围2.77~6.31pmol/L)。游离甲状腺素(FT4)19.09pmol/L(参考值范围10.45~24.38pmol/L),促甲状腺激素(TSH)1.85pg/ml(参考值范围0.38~4.34pg/ml)。肾上腺功能检测:血清催乳素(PRL)0.04nmol/L(参考值范围<1.14nmol/L),生长激素(GH)0.06nmol/L(参考值范围<0.09nmol/L),促肾上腺皮质激素<1.10pmol/L(参考值范围<10.12pmol/L),皮质醇总量29.26nmol/L(参考值范围110.40~615.48nmol/L)。脑电图检查显示脑电波高度异常,呈θ昏迷。2008年1月18日腰椎穿刺脑脊液检查压力50mmH2O,外观无色、透明;细胞总数2×106/L,白细胞计数为0;蛋白质定量370mg/L,葡萄糖3.20mmol/L,氯化物122mmol/L:脑脊液细胞学、乳酸、乳胶凝集试验均于参考值范围;β-hCG 2.10U/L;髓鞘碱性蛋白3.31nmol/L(参考值范围<0.55nmol/L);寡克隆区带(OB)试验阳性。2008年1月18日头部MRI检查显示左侧额顶叶,双侧颞叶、岛叶、扣带回前部及基底节区异常信号(图2),与外院MRI对比,左侧额顶叶异常信号减少;MRS扫描显示左侧基底节区N-乙酰天冬氨酸(NAA)峰降低,脑实质和脑脊液可见乳酸(Lac)峰。

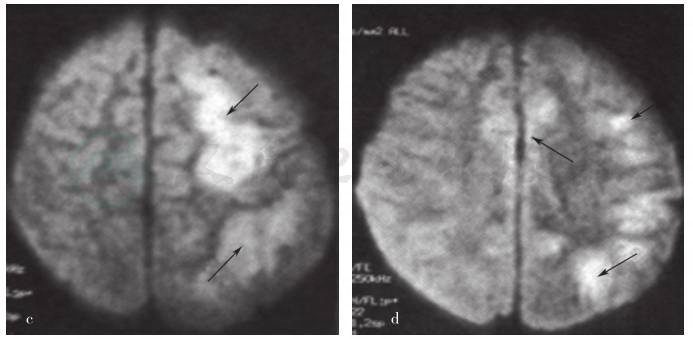

图35-2 患者复查头部MRI检查

a. FLAIR像显示双侧海马、左侧颞叶外侧皮质呈高信号(箭头所示),海马萎缩;b. FIAIR像显示双侧基底区、左侧颞叶、顶叶及岛叶皮质呈高信号(箭头所示);c. FIAIR像显示左侧额顶叶异常信号减少(箭头所示)

诊断与治疗经过

临床诊断为“低血糖脑病,腺垂体功能减退”。患者入院后采取营养支持及对症治疗,予以维生素B12、维生素B1、叶酸和辅酶Q10等药物口服。激素替代治疗:左甲状腺素钠75µg/d鼻饲,琥珀酸氢化可的松150mg/d静脉滴注等,因诊断不明确及施行治疗较为困难,遂于2008年1月31日提请大查房。

内分泌科医生

患者起病时伴严重的低血糖,且不宜纠正,在无药物影响下,这种情况要考虑与胰岛素、肾上腺糖皮质激素分泌异常相关,结合既往低血压、停经、阴毛、腋毛脱落病史,考虑垂体功能异常的诊断,且化验结果血ACTH、皮质醇、甲状腺功能、性激素均明显减低,支持垂体前叶功能减退诊断。腺垂体主要分泌六种激素:生长激素、泌乳素、滤泡刺激素、黄体生成素、促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素,分别作用于三个靶腺:肾上腺、甲状腺、性腺。腺垂体功能减退主要表现为这三个靶腺功能减退。垂体危象是垂体前叶功能减退失代偿的严重表现,可表现为低血糖型、低血压型、低钠型、水中毒型等,本例患者发病时严重的低血糖,为垂体危象表现。一般产后大出血的妇女,由于垂体低灌注缺血损伤而出现垂体功能减退,称为希恩综合征(Sheehan syndrome)。而本例患者为顺产,无大出血、头外伤、颅内感染等病史,垂体像仅见空泡蝶鞍、垂体萎缩,垂体功能减退原因尚不清。推测可能与多次妊娠及呕吐有关,妊娠时垂体呈生理性肥大,孕后期呕吐、进食少等可以导致垂体门脉系统低灌注缺血而致垂体缺血坏死萎缩。目前治疗以激素替代为主,注意监测电解质、血糖。

神经科主治医生

患者青年女性,急性起病,病程1个月余。病前有感冒、进食少,发病时主要是突发意识障碍、抽搐,伴严重低血糖、垂体前叶功能减退,经纠正血糖、激素替代、抗病毒治疗后抽搐缓解,意识障碍不恢复。既往有垂体功能减退、反复低血糖史。入院后神经系统查体呈去皮层状态,双侧病理征(+)。发病后首次腰椎穿刺脑脊液检查除压力、蛋白质定量高于正常水平外,其余各项指标均于正常值范围;后2次脑脊液检查各项指标均于正常值范围;垂体相关激素分泌水平低下,血清乳酸水平正常;脑电图提示高度异常,呈θ昏迷。头MRI可见大脑半球皮层、皮层下病灶,左侧为主,基底节病灶双侧对称。定位明确,定位于大脑半球和垂体。定性诊断:①低血糖脑病,患者发病时有明显的垂体危象和低血糖,因此要考虑与垂体危象相关的代谢性脑病,高度怀疑低血糖脑病。抽搐、意识障碍、昏迷,均可用严重低血糖解释。以往所见的低血糖昏迷在低血糖纠正后多意识较快恢复,而本例患者却持续昏迷,MRI可见多发的脑内病灶,是否与患者低血糖时间较长而造成不可逆性脑损害相关,尚有待进一步明确病因。②病毒性脑炎,患者病前有感冒诱因,突然起病,表现为抽搐、发热、意识障碍、脑内多发病灶,故不能排除存在颅内感染的可能。根据脑脊液除蛋白高外,其余各项指标检查正常,病毒性脑炎有待排除,但常见的病毒性脑炎一般脑脊液有炎性反应,单纯疱疹病毒性脑炎以颞叶、额叶为常见受累部位,抗病毒治疗有效,而本例患者起病迅速,发病时即达高峰,结合病史、病程、影像、脑脊液检查均不符合常见的病毒性脑炎特点,且抗病毒3周无显效,另外颅压高及脑脊液蛋白高为非特异性表现,对炎症并无特殊提示意义,不支持病毒性脑炎。③缺血缺氧性脑病,患者抽搐时间较长,可能存在脑缺氧,故不能完全排除合并缺氧性脑病可能。患者发病时血压虽低但较平时大致相同,且脑内病变不符合血管分布,因此缺血导致可能性不大。④渗透性脱髓鞘综合征,与低血钠快速纠正有关,垂体危象时常出现电解质紊乱、低钠,也是本症的常见原因之一,但患者发病时无低血钠,因此可以除外。⑤线粒体脑病,患者的MRI表现皮层、皮层下损害,类似于以往所见的线粒体脑病的层状坏死分布,因此也需鉴别除外。患者在垂体功能减退之前,无易疲劳、肌无力表现,且入院后查血、脑脊液乳酸均正常,也没有线粒体脑病的典型发作,因此可以除外。总之,该患者的诊断主要考虑为低血糖脑病,但由于对严重不可逆的低血糖脑病经验不足,本例患者病灶分布又不对称,是否能除外其他脑病?另外,病程已经1个月余,患者仍存意识障碍,还应给予何种治疗?预后如何?请教授指导。

神经科教授

结合患者既往史和本次发病情况,应考虑代谢性脑病,鉴于入院后补充进行的多项相关实验室检查结果,基本可排除病毒性脑炎、线粒体脑病等其他疾病。根据上述证据,可考虑垂体危象导致的低血糖脑病;低血糖导致癫痫发作,癫痫发作又增加了能量消耗,加重了脑损伤。但本患者垂体危象伴发低血糖,脑损害是单纯的低血糖还是合并其他因素如缺氧。患者头MRS检查可见乳酸峰,但任何一种代谢性、炎性等病变均可有乳酸峰,亦可见于糖代谢异常者。该患者发病的1个月后仍可见到乳酸峰,且MRI显示半球损害明显不对称,要注意除外灌注不足因素,需行TCD检查,了解脑血管及血流动力学情况。患者较年轻,既往就有垂体功能减低的症状,数次“低血糖”均没有进一步查原因,本次垂体危象、低血糖昏迷发生在夜间,因未能及早发现导致不可逆性脑损伤,至今仍持续意识障碍。现在是发病1个月余,脑电图无基本的α节律,仅见θ活动,为θ昏迷,提示弥漫性的脑损害,程度较重。脑电图无特异性,中毒、代谢性脑病等均可类似脑电图改变,如果是心搏骤停引起类似脑电图改变,一般来说预后较差。而低血糖脑病导致的θ昏迷预后如何,我们经验不多,患者发病已1个月半,意识仍未恢复,脑电图检查所显示的脑损害程度十分严重,且头核磁病变部位已见明显萎缩,是否能转醒,不能乐观,治疗较困难,估计预后较差,可随诊,并复查脑电图。

神经科教授

低血糖脑病的诊断除有低血糖外,尚需除外其他原因的脑损害,如缺血缺氧性脑病、线粒体脑病、脑炎等。单从影像看,大脑半球多发较浅的皮层、皮层下病灶以及双侧基底节病灶,还需与脑炎、渗透性脱髓鞘综合征、线粒体脑病、缺血缺氧性脑病等鉴别。因此结合病史及其他检查具有重要意义,如果没有既往史及发病时的低血糖,仅有发热、抽搐、昏迷等症,不能排除重症的脑炎。但患者基底节对称的病灶,较难用脑炎解释。渗透性脱髓鞘综合征一般以脑桥病变多见,也可累及基底节、小脑、大脑皮质深层和邻近白质,本患者无脑桥病变,且无低钠,因此不考虑。另外低血糖脑损害一般应该对称分布,患者基底节病灶对称分布,而皮层、皮层下的病灶是不对称的,不对称的机制是什么?是否存在两侧血管不对称?因此建议进一步进行血管方面检查除外。垂体危象导致的脑损害可能有多种机制,包括低血糖、低血压、电解质紊乱等,本患者发病时无明显电解质紊乱,虽有低血压,但较平时水平一致,低血糖状态下脑血流会代偿加快,因此不太容易出现脑缺血。而本患者低血糖、痫性发作时间很长,因此不能除外癫痫持续状态引起缺氧性脑损害。但痫性发作是由低血糖所引起,因此缺氧性损害也由低血糖继发导致。由于患者脑损害是在低血糖基础上,有缺氧机制参与,建议在继续目前治疗基础上加用高压氧以及促进脑细胞代谢的药物。

查房后诊治经过及转归

查房后加用能量合剂、促进脑细胞代谢药物、并行高压氧治疗等,患者逐渐出现有意识的反应,如有情感反应、表情丰富,左手主动抓握水果、玩具等,2周后复查脑电图:中度不正常。TCD:右侧颈内动脉狭窄可能。因经济原因未行进一步血管检查,之后转外院继续高压氧治疗。随访3个月意识基本恢复,但有严重残疾,卧床、言语不能、智能减退、右侧肢体偏瘫。

1.低血糖脑病(hypoglycemic encephalopathy)

2.垂体功能减退(hypopituitarism)

血糖为脑细胞的主要能量来源,脑细胞本身没有糖原储备,对低血糖非常敏感,短时间低血糖,脑损害一般可逆;而较长时间、程度较重的低血糖,可导致不可逆性脑损害或死亡。低血糖脑病的临床表现可以有:①交感神经兴奋症状;②认知障碍、情绪异常、精神症状;③癫痫发作;④意识障碍,嗜睡甚至昏迷;⑤局灶脑损害表现,如瘫痪、锥体外系症状等。不同部位脑细胞对低糖的耐受性不同,大脑皮层和海马的神经元最易受损,其次是基底节,而脑干、小脑最不容易受累,主要与这些部位的葡萄糖转运效率较高有关。由于低血糖对以上部位的易损性,因此未引起意识障碍时,常出现认知、精神、情绪的改变。

目前对低血糖脑损害的血糖阈值及时间阈值尚无定论,造成脑损害的低血糖持续时间个体差异较大。文献报道中多数低血糖脑病偏瘫者血糖在0.8~2.2mmol/L。血糖在2~3.5mmol/L时,脑电图基本节律减慢而波幅增高。血糖下降到1~2mmol/L时,脑电θ波明显增加,并出现少量δ波,临床表现为反应迟钝、抽搐、意识障碍,这时如低血糖持续不能纠正,达到能量衰竭的阈值时,出现脑电平直,神经元将要坏死。动物试验提示:血糖在0.12~1.36mmol/L时均可能出现不可逆性神经元坏死。

低血糖脑病的影像学特点

急性期表现为从轻微的信号异常到弥散性脑水肿,常见累及区域包括大脑皮层、皮层下、海马、基底节、内囊、岛叶、扣带回前部、胼胝体等部位,其中海马、颞中叶、额叶、顶枕叶最常见,丘脑受累并不常见,丘脑病灶多见于脑缺血而少见于低血糖脑病,脑干、小脑受累少见,也有累及侧脑室旁深部白质的报道。皮层的层状坏死表现不仅见于低血糖脑病,还见于缺氧性脑病、线粒体脑病、中毒性脑病、渗透性脱髓鞘综合征、脑缺血等。慢性期主要为弥漫性脑萎缩、脑室扩大,本患者病变部位与常见受累部位一致。一般情况下,低血糖脑病的脑损害病灶为双侧对称分布,但像本患者一样病变分布不对称的也不少见,原因可能由于脑电静息的不同步性,导致神经元坏死不对称。本患者TCD提示右侧颈内动脉狭窄可能尚难以解释左侧半球为主的病灶。低血糖脑病的诊断除有低血糖,以及相应的临床和影像学特点外,尚需除外其他疾病如缺氧性脑病、线粒体脑病、癫痫、中毒、脑炎等。

低血糖的早发现、早抢救是避免严重脑损害的关键。应注意寻找低血糖的原因,对于产后出现的体力、精力减退、闭经、血压偏低等症状不能忽视,应尽早筛查垂体功能,并给予相应治疗。

[1]Kossoff EH,Ichord RN,Bergin AM.Recurrent hypoglycemic hemiparesis and aphasia in an adolescent patient.Pediatr Neurol,2001,24(5):385-386.

[2]Fujioka M,Okuchi K,Hiramatsu KI,et al.Specific changes in human brain after hypoglycemic injury.Stroke,1997,28(3):584-587.

[3]Finelli PF.Diffusion-weighted MR in hypoglycemic coma. Neurology,2001,57(5):933-935.

[4]Mori F,Nishie M,Houzen H,et al.Hypoglycemic encephalopathy with extensive lesions in the cerebral white matter.Neuropathology,2006,26(2):147-152.

[5]Auer RN.Hypoglycemic brain damage.Forensic Science International,2004,146(2-3):105-110.

[6]郝红琳,陈琳,崔丽英,等.意识障碍伴发作性抽搐.中国现代神经疾病杂志,2008,8(5):487-490.