患者女性,46岁。因“头痛1年,发作性抽搐伴意识障碍7个月”于2012年4月5日入院。

现病史

患者于入院前1年无诱因出现发作性头痛,呈搏动样,以双侧颞部及枕部疼痛显著,每天发作1~2小时并阵发性加重,严重时无法完成简单的家务劳动,无法入睡,有时从睡眠中痛醒,偶有恶心、呕吐,无肢体无力、视物模糊等症状与体征;逐渐出现颈、背、双肩阵发性疼痛,头痛症状渐进性加重,难以忍受。外院头部MRI和MRA检查未发现明显异常,拟诊为“血管性头痛、颈椎病、偏头痛”,予布洛芬等药物治疗,效果不佳。入院前7个月时出现发作性意识丧失、呼之不应,双上肢阵挛、下肢强直,牙关紧闭、口吐白沫,伴小便失禁,发作时间4~5min/次,可自行缓解,发作次数不等,以经期发作更频繁,可达4~5次/d,每次发作前自觉头痛及颈、肩、背疼痛症状加重。入院前1周以来,发作性抽搐症状加重,发作次数频繁,5~6次/d,发作时间5~6min/次。自发病以来精神差,体力下降,饮食、睡眠一般,大小便正常,体重下降约5kg。无发热、口眼干、口腔溃疡、皮疹、雷诺现象。

既往史

发病前1年发现高血压病,血压最高可达180/100mmHg,口服氨氯地平。子宫肌瘤手术病史。头部外伤史2年,受伤当时无意识丧失及肢体活动障碍。否认其他重大疾病史、传染病。否认有毒、有害物质接触史。

家族史

无特殊。

入院后体格检查

发育正常,体型中等。轻度贫血貌,睑结膜及甲床苍白。心、肺、腹部检查无明显异常。神清语利,高级智能粗测无明显异常。双侧瞳孔等大、等圆,眼动充分,无眼震,伸舌居中。双侧上肢肌力5级、双下肢肌力5-级,肌张力正常,双上肢腱反射存在、双下肢腱反射活跃,双侧病理征未引出,深、浅感觉未见异常,共济正常,脑膜刺激征阴性。

诊断和治疗经过

入院后完善实验室检查。血液一般化合物检测:血红蛋白(HGB)100g/L,符合小细胞低血红蛋白性贫血。尿液蛋白0.30g/L,尿隐血(BLD)200/μL,粪便常规正常。血清抗艾滋病病毒抗体、抗梅毒螺旋体抗体、抗乙型肝炎病毒抗原、抗丙型肝炎病毒抗体均呈阴性反应,布鲁氏菌凝集试验、隐球菌抗原、抗结核抗体均呈阴性。肝肾功能试验:血清谷丙转氨酶(ALT)72U/L、γ-谷氨酰转肽酶112U/L、碱性磷酸酶(ALP)224U/L;变态反应和自身免疫病检测:血清抗可提取性核抗原抗体(4+7项)、补体、免疫球蛋白、类风湿因子均于正常值范围。内分泌功能测定:甲状腺功能试验,抗甲状腺自身抗体及甲状旁腺激素均正常。肿瘤标志物检测:血清蛋白电泳基本正常;肿瘤标志物癌胚抗原(CEA)38.73ng/ml(正常参考值:0~5ng/ml)、糖类抗原15-3(CA15-3)37.2U/ml(正常参考值:0~25U/ml)、细胞角蛋白19片段(Cyfra 211)5.14ng/ml(正常参考值:0~3.50ng/mL)、组织多肽抗原(TPA)5.05ng/ml(正常参考值:0~1.50ng/mL)。胸腹部彩色超声检查显示脂肪肝,子宫附件及乳腺未见异常。胸部增强CT扫描显示右肺上叶团片影呈恶性病变改变;双肺沿支气管束分布的微小结节及斑片状影,考虑癌性淋巴管炎可能;双侧胸腔积液,以右侧明显,心包局部增厚,约T10椎体左侧弓部显示稍高密度影,必要时建议骨扫描以排除肿瘤转移。腹部及盆腔增强CT扫描显示脾脏增大,盆腔少量积液;多发子宫肌瘤;多发椎体、骶骨、双侧髂骨及耻骨稍高密度影,建议必要时骨扫描以排除肿瘤转移。腰椎穿刺脑脊液检查压力>330mmH2O,脑脊液常规无色透明;细胞总数10×106/L,白细胞8×106/L,单个核细胞6×106/L,多核细胞2×106/L;蛋白2.23g/L,葡萄糖2.00mmol/L,氯111mmol/L;病原学检查呈阴性;脑脊液抗Hu、Yo、Ri抗体阴性;脑脊液细胞学:可见肿瘤细胞,腺癌细胞可能性大,伴轻度单核细胞反应(图1)。头部CT检查未见明显异常。头部MRI检查,增强扫描脑膜无明显强化;双侧半卵圆中心、放射冠、双侧侧脑室旁白质病变,呈老年性增龄性改变(图2)。头部MRA检查显示左侧大脑前动脉A1段纤细。予托吡酯25mg(1次/d)并逐渐增量至50mg(2次/d)控制癫痫发作,甘露醇250ml(1次/6h)脱水降低颅内压,以及对症镇痛治疗。根据临床表现、胸腹部CT及脑脊液细胞学检查结果,考虑为脑膜癌病,原发肿瘤为肺癌可能,且出现多发性骨、淋巴管等部位转移,向家属交代病情后,要求回当地医院治疗。出院时患者仍有头部及颈背部疼痛,但发作性肢体抽搐频率较入院时略减少。

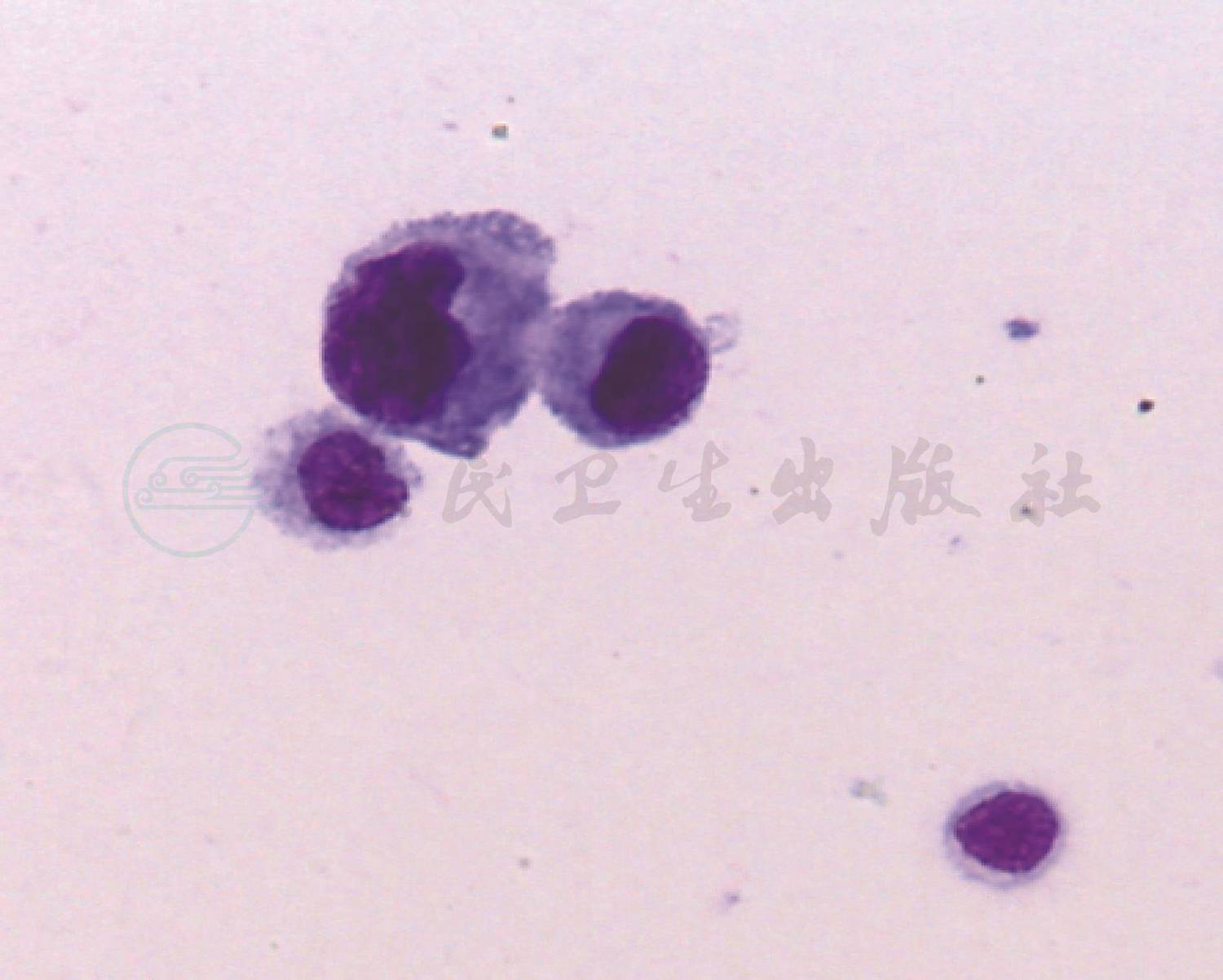

图1 患者脑脊液细胞学检查

可见肿瘤细胞,肿瘤细胞异型性明显,核大,胞质丰富。脑脊液细胞学采用自然沉淀法,MGG染色,×400

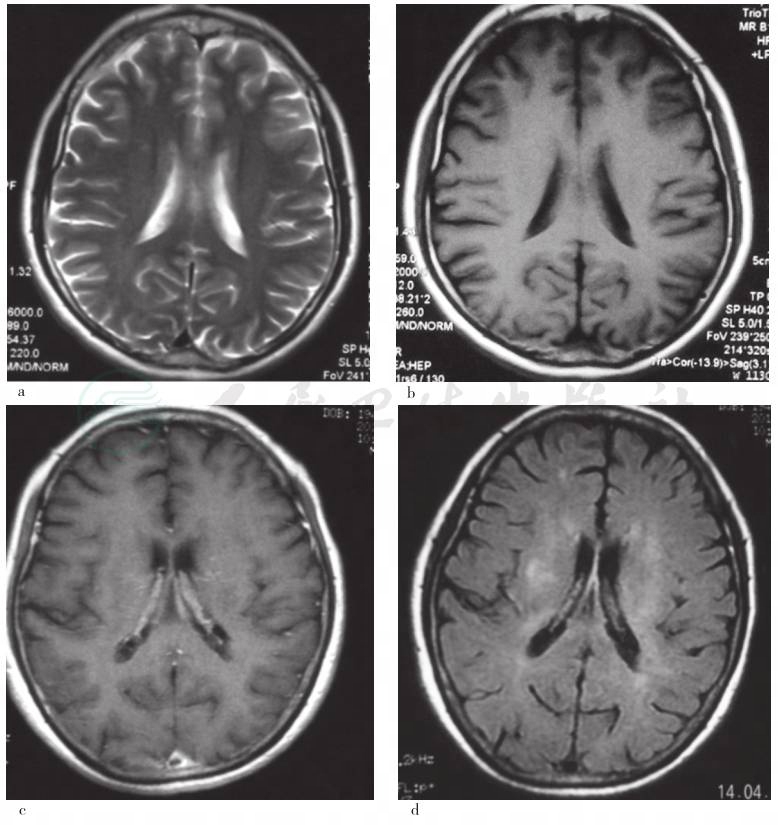

图2 头部MRI检查所见

a、b.发病1个月时无明显异常;c、d.发病1年时可见脑室较前扩大,双侧侧脑室旁白质病变

神经科主治医师

患者为中年女性,呈慢性病程并渐进性加重。临床主要表现为头痛、颈背部及双侧肩部疼痛。呈发作性疼痛,血管搏动样,以双侧颞部及枕部为主,影响睡眠,偶伴恶心呕吐;发作性意识丧失、四肢抽搐,近期发作频繁。既往有高血压病病史。入院后体格检查呈轻度贫血貌,神经科专科检查未发现阳性体征,住院期间逐渐呈现脑膜刺激征阳性。定位诊断:发作性肢体抽搐及意识障碍定位于大脑皮质;头痛、颈背部疼痛,定位于脑、脊膜。定性诊断:脑脊液细胞学及肺CT扫描结果提示为肺腺癌脑膜转移。该例患者从发病到确诊,经历了较为复杂的病程。其头痛为发作性,每日均有发作且为搏动样、程度严重,影响日常活动,有时伴恶心、呕吐,如能排除其他原因所引起的头痛则符合2006年国际头痛协会(IHS)制定的慢性偏头痛之诊断标准,故外院多次诊断其为“偏头痛”。然而随着病程进展,头痛症状逐渐加重并出现癫痫发作,首先应考虑继发性头痛,入院时首先考虑炎性疾病,结合慢性迁延病程,可疑结核性脑膜炎。结核性脑膜炎的病程一般呈亚急性或慢性病程,发病初期可有低热、盗汗、乏力等结核分枝杆菌中毒症状,随着病情的进展逐渐出现脑实质受累。早期主要表现为头痛、呕吐、脑膜刺激征等症状与体征;如果未及时治疗,至疾病晚期可逐渐出现脑实质受累表现:如精神症状,萎靡淡漠;癫痫发作;意识障碍;肢体瘫痪,但不自主运动少见。结核性脑膜炎患者均可表现有颅内压升高症状与体征,早期为交通性脑积水,颅内压轻至中度升高,晚期由于蛛网膜粘连,形成完全或不完全性梗阻性脑积水,临床表现为头痛、呕吐、视盘水肿。该例患者慢性病程,病程中体质量明显下降,腰椎穿刺脑脊液显示葡萄糖、氯化物水平降低,蛋白定量升高,为支持结核脑膜炎诊断之证据;不支持点为该患者无发热且头痛为发作性、偏头痛样,腰椎穿刺脑脊液白细胞数仅为8×106/L,细胞学检测提示以单核细胞为主,而结核性脑膜炎脑脊液白细胞数一般在25~500×106/L,细胞学呈中性粒细胞和淋巴细胞并存的混合型炎性细胞反应。此外,头痛呈进展性,发病以来体重下降明显,实验室检查显示贫血、癌胚抗原(CEA)等肿瘤标志物水平升高,需排除脑膜癌病,但是以偏头痛样头痛发病,在脑膜癌病中并不常见,入院后脑脊液细胞学检查发现腺癌细胞,明确脑膜癌病的诊断。其他鉴别诊断还应考虑血管疾病、血管狭窄、血管畸形、原发或继发性血管炎等可以引起头痛、癫痫发作的疾病,但是MRI及MRA均未发现明显异常,血管狭窄、血管畸形可排除;影像学检查颅内未发现明显梗死样病灶,无局灶体征,原发性中枢神经系统血管炎暂不考虑;临床检查无其他系统受累证据,变态反应及自身免疫性疾病相关抗体均呈阴性,系统性血管炎暂不考虑。

呼吸内科医师

患者右肺上叶前段显示团块状影,边缘毛刺,邻近胸膜受牵拉,双侧胸腔积液,以右侧明显,考虑恶性肿瘤可能。

1.脑膜癌病(leptomeningeal carcinomatosis)

2.肺癌(lung cancer)

脑膜癌病,又称软脑膜转移癌(leptomeningeal metastasis),是由实体癌的瘤细胞转移播散于软脑膜(柔脑膜)与蛛网膜下腔所造成。1%~5%的实体癌患者可发生脑膜癌病。脑膜癌病常见组织学类型为腺癌,常见者为肺癌、乳腺癌、消化系统肿瘤为主;根据关鸿志等对北京协和医院的病例回顾,脑膜癌病的原发肿瘤中肺癌最常见,男性患者的第二位肿瘤来源是胃癌,女性患者第二位为乳腺癌。脑膜癌病主要发生在癌症广泛转移的患者中,但亦可见于肿瘤缓解期,甚至可以为肿瘤的首发表现(5%~10%),本例患者脑膜癌病即以肺癌为首发临床表现。肿瘤细胞可通过若干途径到达脑脊液,主要通过蛛网膜血管血行播散、淋巴转移、通过脑实质直接播散等。脑膜癌病临床症状与体征发生的机制为:①占位效应,肿瘤细胞侵犯柔脑膜,继发炎症,阻塞脑脊液循环,从而可能导致脑积水、颅内压升高;②肿瘤细胞侵犯脑神经及脊神经根;③肿瘤细胞通过Virchow-Robin腔隙侵犯脑实质,从而导致微循环受损或通过脑细胞竞争糖、氧气等造成神经缺损症状;④血-脑脊液屏障破坏,导致脑水肿。

脑膜癌病多程亚急性或者急性起病,患者多于数天或数周内即出现临床症状,常见症状包括头痛、恶心、呕吐、下肢肌力减退、小脑性共济失调、精神状态改变、复视、面肌无力。30%~50%的脑膜癌病患者都表现有头痛症状,系脑膜癌病常见初始症状。头痛可能由颅内压升高或脑膜刺激所致,亦有文献提示脑膜癌病患者头痛可能有三叉神经血管系统的参与,呈偏头痛样发作,且NSAID治疗无效,而5-羟色胺受体激动药曲坦类能够完全缓解症状。曲坦类药物治疗偏头痛的药理学机制为收缩血管、抑制血浆蛋白外渗及炎症反应;中缝背核5-羟色胺受体水平最高,而中缝背核的活化有利于2级神经元的活化向上传播,曲坦类药物通过抑制中缝背核而发挥抑制活化传播的作用,曲坦类药物能够缓解脑膜癌病头痛症状,提示脑膜癌病患者头痛可能与三叉神经血管系统相关。本例患者头痛伴恶心、呕吐,腰椎穿刺显示脑脊液压力升高,同时又存在颈部及背部疼痛,出院时脑膜刺激征阳性,表明颅内压升高和脑膜刺激征存在,其发病初偏头痛样疼痛亦提示可能有偏头痛发病机制参与。若在患者头痛发作期及间歇期行脑血流及经颅多普勒超声等物理检查,并予曲坦类药物治疗,其结果可能对头痛发病机制有进一步提示作用。

约有25%的脑膜癌病患者在病程中出现癫痫发作,为部分性癫痫伴或不伴继发全面性。其机制可能与柔脑膜邻近沉积物刺激,脑实质受累或局部水肿有关。本例患者癫痫发作考虑为继发性全面性癫痫,脑电图可帮助寻找其起源。脑膜癌病典型MRI表现包括弥漫性脑膜增强,沿大脑沟回分布,或在蛛网膜下隙有多个结节状沉积物;软脑膜强化常见部位为小脑半球、皮质表面、基底池;并可见脑积水表现如脑室增大。本例患者入院后头部MRI显示脑室显著增大,且可见侧脑室周围片状T2及FLAIR高信号,考虑为脑积水所致。脑膜癌病患者的脑脊液通常糖降低,蛋白升高,单核细胞或者淋巴细胞轻度增高。脑脊液发现肿瘤细胞是诊断脑膜癌病的“金标准”,其敏感性为75%~90%,特异性为100%。脑脊液细胞学结合免疫细胞化学是主要的确诊方法。

脑膜癌病的治疗原则

神经功能损害较小、原发肿瘤能够获得有效治疗者,应采取积极治疗,包括控制颅内压、放射治疗、化疗、鞘内药物化疗等;而对于神经功能损害较明显、已出现脑病表现、原发肿瘤广泛转移的患者则推荐采取控制临床症状与体征为主。

有文献提示,未经治疗的脑膜癌病患者其中位生存时间为4~6周。本例患者从以头痛发病至入院共历经1年,生存期明显长于脑膜癌病患者平均生存时间。该患者在外院曾按“血管性头痛”“偏头痛”接受长期治疗,若能早期发现脑膜癌病,可能会延长其生存时间。

综上所述,本例患者以慢性偏头痛样头痛发病,继之出现癫痫发作,病情逐渐加重,多次MRI检查均无明显异常,最终通过脑脊液检查发现肿瘤细胞,肺CT显示原发肿瘤灶,明确诊断脑膜癌病。提示以偏头痛样头痛发病的中老年人,若头痛症状呈渐进性加重,同时出现其他神经系统受累症状与体征,需警惕脑膜癌病的可能。

[1]Chamberlain MC.Neoplastic meningitis.Oncologist,2008,13(9):967-977.

[2]Clarke JL,Perez HR,Jacks LM,et al.Leptomeningeal metastases in the MRI era.Neurology,2010,74(18):1449-1454.

[3]Clarke JL.Leptomeningeal metastasis from systemic cancer.Continuum (Minneap Minn),2012,18(2):328-342.

[4]Jayson GC,Howell A.Carcinomatous meningitis in solid tumours.Ann Oncol,1996,7(1):773-786.

[5]Lara-Medina F,Crismatt A,Villarreal-Garza C,et al.Clinical features and prognostic factors in patients with carcinomatous meningitis secondary to breast cancer.Breast J,2012,18(3):233-241.

[6]Pavlidis N.The diagnostic and therapeutic management of leptomeningeal carcinomatosis.Ann Oncol,2004,15(Suppl 4):285-291.

[7]关鸿志,王长华,郭玉璞,等.脑脊液细胞学检查的特异性发现.中华神经科杂志,2004,37(1):65-67.

[8]关鸿志,陈琳,管宇宙,等.脑膜癌病的脑脊液细胞学与临床观察.中国神经免疫学和神经病学杂志,2005,12(2):111-113.

[9]Brem SS,Bierman PJ,Black P,et al.Central nervous system cancers:Clinical Practice Guidelines in Oncology.J Natl Compr Canc Netw,2005,3(5):644-690.

[10]牛婧雯,卢强,关鸿志,等.头痛发作性意识丧失伴肢体抽搐.中国现代神经疾病杂志,2013,13(9):824-828.