患者女性,47岁。因“头痛、左侧肢体麻木无力2个月余”于2016年6月27日入院。

现病史

患者于2个月余前(2016年4月5日)感冒、情绪激动后出现头痛,呈发作性全头部搏动性剧烈疼痛[视觉模拟评分(VAS)9分],发作频率2~3次/d,持续时间约5分钟,发作时无先兆、无恶心呕吐、无视力视野改变等,服用止痛药无明显效果。2个月前(2016年4月22日)出现左下肢发作性麻木无力,当晚麻木无力症状呈持续性至不能行走,能抬离床面,伴左上肢痉挛。第2天(2016年4月23日)左上肢痉挛发作次数增多,左侧肢体无力逐渐加重;当地医院头部MRI检查显示右侧额顶叶深部、右侧侧脑室旁分水岭区梗死(图1),予阿司匹林 100mg/d、氯吡格雷75mg/d和阿托伐他汀20mg/d口服。4天后(2016年4月27日)症状加重,左侧肢体偏瘫,肌力0级,当地医院头部CT检查显示左侧额顶叶蛛网膜下隙出血;右侧额顶叶近中线区梗死;头MRA显示双侧颈内动脉末端、大脑中动脉和大脑前动脉主干显影欠佳、远端分支明显,基底动脉近端显影欠佳(图2),考虑颅内血管弥漫性改变,血管炎可能;磁共振静脉成像(MRV)检查未见明显异常;临床诊断为“颅内血管炎,脑梗死,蛛网膜下隙出血”,加用醋酸泼尼松60mg/d口服,每月减量10mg直到就诊于我院,左侧肌力逐渐恢复,头痛缓解。当地医院复查头部CT(2016年5月9日)显示右侧大脑梗死灶面积较前减少;MRA显示颅内血管狭窄较前减轻(图2)。21天后(2016年5月30日)复查头部MRI显示陈旧性梗死灶;MRA显示颅内血管狭窄较前进一步减轻(图2)。为求进一步诊断与治疗,至我院就诊。患者自发病以来,饮食、大小便、睡眠基本正常,体重无明显变化,在当地医院住院期间情绪波动。

图1 患者头部MRI检查

显示右侧侧脑室旁分水岭区梗死

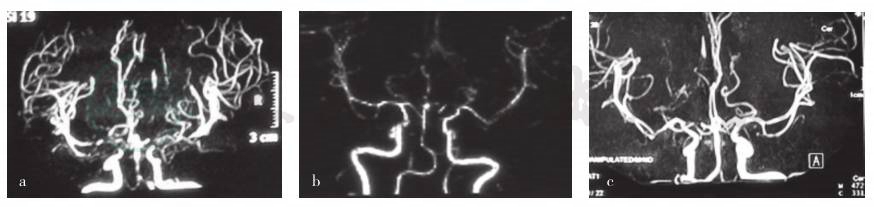

图2 患者头部MRA检查

a.双侧颈内动脉末端和双大脑中动脉、大脑前动脉主干显影欠佳,远端分支明显,基底动脉近端显影欠佳(2016年4月28日);b.颅内血管狭窄较前恢复(2016年5月9日);c.颅内血管狭窄较前明显恢复(2016年5月30日)

既往史

患者既往甲状腺功能亢进症9年,治疗不规律,2个月前(2016年4月)因情绪激动诱发病情加重,调整甲巯咪唑剂量为10mg 3次/d口服,1周后出现头痛和左侧肢体麻木无力,1个月前(2016年5月15日)复查甲状腺功能试验结果达正常值范围而停用甲巯咪唑,否认口服避孕药等特殊药物。

个人史及家族史

无特殊。

入院后体格检查

体温37.5℃,脉搏 80次/min,呼吸 18次/min,血压134/63mmHg,经皮动脉血氧饱和度(SpO2)99%;神志清楚,语言流利,脑神经检查未见明显异常;可于搀扶下站立,不能行走,左上肢近端肌力3级、远端4级、握力和分并指5-级,左下肢近端3级、远端3-级、左足背屈跖屈0级,左侧肌张力增高,右侧肌力和肌张力均正常;右侧指鼻试验、跟-膝-胫试验、快复轮替动作正常,左侧欠稳准;左下肢针刺觉略减退;四肢腱反射活跃,尤以左侧显著,左侧踝阵挛阳性;双侧Hoffmann征阳性,左侧掌颌反射阳性,左侧Babinski征阳性,余病理征未引出。

入院后辅助检查

实验室检查:血常规,白细胞计数12.88×109/L,中性粒细胞比例75.6%,中性粒细胞绝对值9.73×109/L;尿常规、粪便常规、感染四项、凝血四项功能试验均于正常值范围;血清红细胞沉降率(ESR)、维生素B12和血浆同型半胱氨酸均于正常值范围;血糖3.50mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)3.51mmol/L,叶酸3.10ng/ml;甲状腺功能试验,三碘甲状腺原氨酸(T3)0.38ng/ml(0.66~1.92ng/ml),甲状腺过氧化物酶(TPO)抗体53.28IU/ml(<34IU/ml),甲状腺素(T4)、游离 T3(FT3)、游离T4(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、甲状腺球蛋白(TG)抗体均于正常值范围;血清免疫学指标抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)阴性,抗核抗体(ANA)谱(18项)阴性,抗磷脂抗体谱β2-GP1、ACL阴性,抗组蛋白抗体弱阳性;抗凝血酶(AT-Ⅲ)、蛋白-C、蛋白-S、活化蛋白C抵抗正常。腰椎穿刺脑脊液外观无色透明,压力140mmH2O,白细胞计数(WBC)0,蛋白质(pro)0.33g/L,Cl- 120mmol/L,谷氨酸(Glu)3.9mmol/L,细菌培养,细菌和真菌涂片,隐球菌染色、抗酸染色和墨汁染色均阴性,快速血浆反应素环状卡片试验、梅毒螺旋体明胶凝集试验(TPPA)阴性,特异性寡克隆区带阴性,抗水通道蛋白(AQP4)抗体、抗神经节苷脂抗体GM1和抗Hu、Yo、Ri抗体均阴性。头部MRI检查(2016年6月29日)显示左侧额叶脑沟变浅,皮质肿胀,T2*WI可见额叶多发增粗的血管影,胼胝体、右侧扣带回和中央旁小叶多发异常信号,考虑慢性期梗死。全脑DSA检查显示双侧颈动脉和左侧椎动脉系统未见明显异常;左侧颈内动脉后交通段锥形膨出,尖端可见后交通动脉发出,考虑为动脉圆锥;左侧颈内静脉近端颅底水平局部狭窄致闭塞改变,局部侧支循环形成,左侧横窦和乙状窦血流逆向波动。甲状腺、颈部淋巴结和腹部超声未见明显异常。

诊断与治疗经过

临床诊断为可逆性脑血管收缩综合征;左侧颈内静脉狭窄或闭塞伴侧支循环形成;Graves眼病可能性大。继续脑血管病二级预防(口服阿司匹林100mg+阿托伐他汀20mg,1/d),甲泼尼龙每周减量2片(8mg)直至停药,同时行肢体功能康复锻炼。患者共住院9天,病情及查体同入院,目前仍在定期随诊中。

神经科主治医师

患者中年女性,病程2个月余,急性发病,以情绪激动为诱因,临床表现为发作性头痛,程度剧烈,左侧肢体麻木无力;体格检查左侧肢体偏瘫,左侧腱反射活跃,左侧病理征阳性;头部CT显示左侧额顶叶蛛网膜下隙出血;MRI显示右侧额顶叶深部和右侧侧脑室旁分水岭区梗死;MRA显示Willis环周围血管显影欠佳;服用抗血小板药物和激素后,临床症状和影像学表现逐渐好转。2个月后复查DSA,前循环和后循环动脉未见明显异常。定位诊断:左下肢针刺觉减退定位于右侧脊髓丘脑束,左侧肢体麻木无力、左侧病理征阳性、左侧腱反射活跃定位于右侧皮质脊髓束,结合头部MRI定位于右侧额顶叶和右侧侧脑室旁;头痛定位于颅内外痛敏结构。定性诊断:患者中年女性,急性发病,头痛伴中枢神经系统定位体征,MRI显示符合血管分布区的长T1、长T2信号,DWI呈高信号,MRA显示颅内主干动脉多发狭窄,首先考虑急性缺血性脑血管病。

从疾病病因角度鉴别:

(1)可逆性脑血管收缩综合征。患者急性发病,发作性头痛,程度剧烈,此后出现以缺血性脑血管病为主的临床表现,2个月后脑血管狭窄恢复正常,首先考虑可逆性脑血管收缩综合征,应进一步询问病史并查找诱因。

(2)血管炎症性病变。患者女性,多发颅内血管狭窄,既往有甲状腺功能亢进症病史,无高血压、心脏病、糖尿病、高脂血症等危险因素,应重点排除血管炎症性病变:①原发性中枢神经系统血管炎,患者发病时的临床和影像学表现不能排除原发性中枢神经系统血管炎,且予激素治疗后好转,但不支持点为患者在较短时间内血管病变完全恢复,而原发性中枢神经系统血管炎难以在较短时间发生类似的可逆性血管病变;②继发性中枢神经系统血管炎,包括系统性血管炎累及中枢神经系统(如神经白塞病、结节性多动脉炎、抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎),结缔组织病致血管炎(如系统性红斑狼疮、干燥综合征、混合性结缔组织病等均可累及中枢神经系统致血管炎),感染致血管炎(如结核病、梅毒、获得性免疫缺陷综合征、单纯疱疹病毒性脑炎、乙肝、囊虫病等)。患者无上述相关病史,无口干、眼干、口腔溃疡、雷诺现象等免疫性疾病相关症状,无明确的系统性受累证据,血清免疫学指标ANA、ANCA阴性为不支持点。

(3)动脉粥样硬化。系缺血性和出血性卒中的常见原因,患者无脑血管病危险因素,且难以解释影像学出现的可逆性血管病变。

神经科教授

患者中年女性,单向病程,发作性剧烈头痛伴局灶性神经功能缺损;腰椎穿刺脑脊液检查无炎症性改变;发病时MRA表现为Willis环周围血管节段性收缩,未见动脉瘤;2个月后DSA检查显示动脉完全或基本正常,故明确诊断为可逆性脑血管收缩综合征。此类患者一般预后较好,但出现脑梗死或脑出血并发症时则可致残,应向患者及其家属说明,目前应行脑血管病二级预防和肢体功能康复锻炼,避免情绪和药物等诱因。

可逆性脑血管收缩综合征(reversible cerebral vasoconstriction syndrome,RCVS)

可逆性脑血管收缩综合征(reversible cerebral vasoconstriction syndrome,RCVS)是相对少见的临床-影像学综合征,最早由Call等于1988年报告,主要临床特点为突发雷击样头痛,伴或不伴局灶性神经功能缺损和癫痫发作,DSA显示颅内外大动脉呈非动脉粥样硬化性、非炎症性、多发节段性狭窄,典型者呈“串珠”样改变,且可于1~3个月自行恢复正常。近年来随着影像学技术的发展,该病的临床报道日益增多,但临床医师仍对其认识不足,尤其在青年剧烈头痛和隐源性卒中患者中应引起重视。

RCVS可发生于任何年龄阶段,高峰发病年龄为20~50岁,男女比例约1:2.40,其中25%~60%的患者有明确诱因,包括应用拟交感活性药物,如溴隐亭、麦角胺、选择性5-羟色胺抑制药、干扰素、非甾体抗炎药、曲坦类等,以及乙醇、大麻、尼古丁、可卡因等,应用血液制品,如输血、静脉注射丙种球蛋白、促红细胞生成素,妊娠期和产褥期,以及偏头痛、嗜铬细胞瘤、特发性血小板性紫癜、抗磷脂综合征和颅脑创伤等,均可在数天、数月或数年后诱发RCVS。该例患者发病前有情绪激动和甲状腺功能亢进症加重病史,可能是诱因。脑血管张力失调是RCVS的关键病理生理学机制。RCVS患者脑组织活检术未见组织病理学改变尤其是血管炎症性改变证实这一观点。交感神经过度兴奋、血管内皮功能障碍、氧化应激反应可能是导致脑血管张力失调的原因。

RCVS的典型表现是头痛,头痛可能是其最主要甚至唯一的临床表现,突发雷击样剧烈头痛,常于1分钟内达高峰,类似动脉瘤破裂引起的头痛,局灶性神经功能缺损和癫痫发作常提示颅内并发症,如短暂性脑缺血发作(TIA)、脑出血、脑梗死和可逆性后部白质脑综合征(posterior reversible encephalopathy syndrome,PRES)。RCVS通常呈可逆性,但出现颅内并发症者可病残或病死。

RCVS的影像学表现:有12%~81%的患者头部CT或MRI异常,表现为大脑皮质凸面蛛网膜下隙出血、脑出血、脑梗死、可逆性脑血管水肿或上述几种表现合并出现。RCVS的脑梗死多为分水岭区梗死,与其主要累及Wills环附近血管有关,可与原发性中枢神经系统血管炎相鉴别,后者也可同时表现出脑梗死和脑出血,但多为多发性腔隙性梗死,与其不规则累及较远端血管有关。经颅多普勒超声(TCD)可用于监测RCVS患者的血管痉挛情况,通常于发病后3周达高峰。约69%的患者大脑中动脉和颈内动脉平均流速达163cm/s和143cm/s。DSA典型表现为多发节段性颅内动脉收缩,呈“串珠”样改变,前循环和后循环均可受累,可予血管舒张药缓解痉挛。高分辨率MRI血管壁成像(vessel wall imaging,VWI)作为一种新型影像学技术可以有效鉴别RCVS与原发性中枢神经系统血管炎,Obusez等分别报告13例原发性中枢神经系统血管炎和RCVS患者,前者(12/13例)表现为血管壁增厚和增强,且随访中该特征持续时间较长;后者(10/13例)以血管壁增厚为主,无或仅轻度强化,且随访中完全恢复,此与RCVS病理学提示的血管壁无炎性浸润,仅为血管痉挛相一致。

RCVS的鉴别诊断包括:①原发性中枢神经系统血管炎,头痛多呈隐匿性或进展性,腰椎穿刺脑脊液呈炎症性反应,脑梗死通常表现为多发性腔隙性梗死,不规则或不对称性血管狭窄或闭塞,主要累及小血管,大部分不可逆,VWI可见血管壁增厚和增强;②蛛网膜下隙出血,临床表现为雷击样头痛,可见血性脑脊液,尽管有5%患者CT表现呈阴性,但CT检查仍可明确诊断,DSA可能发现动脉瘤;③颈动脉夹层,以头颈部疼痛为主,腰椎穿刺脑脊液正常,DSA呈“双腔征”或可见假性动脉瘤,可资鉴别;④皮层静脉血栓形成,临床表现为雷击样头痛和大脑皮质凸面蛛网膜下隙出血,与RCVS一样易发生于产后女性,皮层静脉血栓形成患者一般动脉血管检查未见异常,可以与RCVS鉴别;⑤偏头痛,也可表现为雷击样头痛,伴畏光畏声、恶心呕吐,偏头痛性脑卒中相对于RCVS少见,且多位于单一血管分布区,而RCVS导致的脑卒中多累及多个血管;⑥淀粉样脑血管病,淀粉样脑血管病和RCVS均可导致脑叶出血和大脑皮质凸面蛛网膜下隙出血,前者多无急性头痛且发病年龄大于60岁,MRI可见脑白质疏松、多发性微出血,可资鉴别。值得注意的是,大脑皮质凸面蛛网膜下隙出血在青年人多见于RCVS和皮层静脉血栓形成,在老年人多见于淀粉样脑血管病。

2007年国际头痛学会提出RCVS诊断标准:①急性剧烈头痛(多为雷击样头痛),伴或不伴局灶性神经功能缺损或癫痫发作;②单相病程,发病1个月后不出现新症状;③血管成像(CTA、MRA或DSA)证实存在多发节段性脑动脉收缩;④排除动脉瘤破裂引起的蛛网膜下隙出血;⑤腰椎穿刺脑脊液正常或仅轻度异常(白细胞计数<10/mm3、蛋白定量<80mg/dl、葡萄糖正常);⑥发病后12周血管成像提示颅内动脉完全或基本恢复正常。发病后3个月复查DSA至关重要,只有病变血管恢复正常方可明确诊断为RCVS。

RCVS的治疗首先是去除诱因,如停用血管活性药、控制血压等,其次是钙拮抗剂,如尼莫地平、维拉帕米,但并不能阻止疾病进展和并发症的产生。此外,尚可见关于磷酸二酯酶抑制剂如米力农治疗RCVS的个案报道。糖皮质激素无论是在控制临床症状还是改善预后方面均无明显疗效,甚至有可能促进疾病进展。该例患者临床症状逐渐恢复是否与应用激素有关尚待商榷。大多数RCVS患者发病1个月后无新发临床症状与体征,头痛和颅内血管造影异常均可在发病后3个月内缓解,但仍有5%~10%的患者因并发症而导致永久性病残或病死,尽管多数患者遗留慢性头痛和易疲劳,但RCVS复发罕见。

[1]Call GK,Fleming MC,Sealfon S,et al.Reversible cerebral segmental vasoconstriction.Stroke,1988,19 (9):1159-1170.

[2]Sheikh HU,Mathew PG.Reversible cerebral vasoconstriction syndrome:updates and new perspectives.Curr Pain Headache Rep,2014,18 (5):414.

[3]Singhal AB,Topcuoglu MA,Fok JW,et al.Reversible cerebral vasoconstriction syndromes and primary angiitis of the central nervous system:clinical,imaging,and angiographic comparison.Ann Neurol,2016,79(6):882-894.

[4]Ducros A,Boukobza M,Porcher R,et al.The clinical and radiological spectrum of reversible cerebral vasoconstriction syndrome.A prospective series of 67 patients.Brain,2007,130 (Pt 12):3091-3101.

[5]Fugate JE,Rabinstein AA.Posterior reversible encephalopathy syndrome:clinical and radiological manifestations,pathophysiology,and outstanding questions.Lancet Neurol,2015,14 (9):914-925.

[6]Wolff V,Ducros A.Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome Without Typical Thunderclap Headache.Headache,2016,56 (4):674-687.

[7]杨琼,袁晶,倪俊,等.头痛左侧肢体麻木无力.中国现代神经疾病杂志,2016,16 (12):876-880.