作者:赖宇(主治医师 中山大学孙逸仙纪念医院消化内科)

指导者:林王莹(主任医师 中山大学孙逸仙纪念医院消化内科)

1.患者基本情况

患者:男性,57岁;湖北人,农民。

入院时间:2019年4月25日。

主述:腹胀伴双下肢水肿3个月。

现病史:患者3个月前无明显诱因出现腹胀、恶心、食欲减退、双下肢水肿,偶有进食后呕吐胃内容物、宿食,至当地医院查:血白蛋白22.2g/L,尿蛋白(+++);行肾穿刺活检示:膜性肾病。予甲泼尼龙40mg静脉滴注,每日1次治疗,症状改善后出院。但腹胀症状持续,双下肢水肿反复出现。为进一步治疗来我院就诊。

既往史:曾耕种水稻田。

个人史:否认肝炎、结核或其他传染病史,否认过敏史,吸烟40余年,每日1包,否认其他手术史,否认输血史。

家族史:家族中无类似病史,否认高血压、糖尿病、慢性肾病家族史。

2.入院查体

一般生命体征:T 36.8,P 78次/min,R 20次/min,BP 120/70mmHg。神志清楚,查体合作;颜面无水肿;双肺少量湿啰音;腹部软,全腹部未扪及包块,无压痛、反跳痛,移动性浊音阳性;双下肢凹陷性水肿;其余无特殊。

3.入院辅助检查

2019-04-25:血生化:GOT 21U/L,GPT 33U/L,ALB 21.4g/L,血钾4.03mmol/L,血钠141.5mmol/L,CO2结合力34mmol/L,Cr 71μmol/L,UA 235μmol/L,纤维蛋白原(fibrinogen,Fbg)4.85g/L,D-二聚体0.45mg/L FEU。尿常规:pH 6.5,比重1.019,蛋白(+++)。血常规(静脉血):白细胞计数6.52×109/L,血红蛋白80g/L,血小板计数212×109/L,中性粒细胞占比0.795。嗜酸性粒细胞计数0.65×109/L。降钙素原定量检测0.27ng/mL。尿四项+红细胞位相:红细胞8~10个/HPF,白细胞0~2个/HPF,蛋白(++++),红细胞总数9 000个/mL,异形红细胞6500个/mL。

2019-04-26:尿微量白蛋白3710.0mg/L,尿微量白蛋白与尿肌酐比值(albumin/urine creatinine ratio,ACR)2522.9mg/g。腹部X线平片未见异常,未见肠梗阻、消化道穿孔征象。大便隐血试验:隐血反应(血红蛋白法)阳性(+),隐血反应(转铁蛋白法)阴性。电子胃镜:①胃窦肿物(待病理);②胃潴留;③十二指肠球部、降段炎症。

4.初步诊断思维过程

(1)入院时病情总结

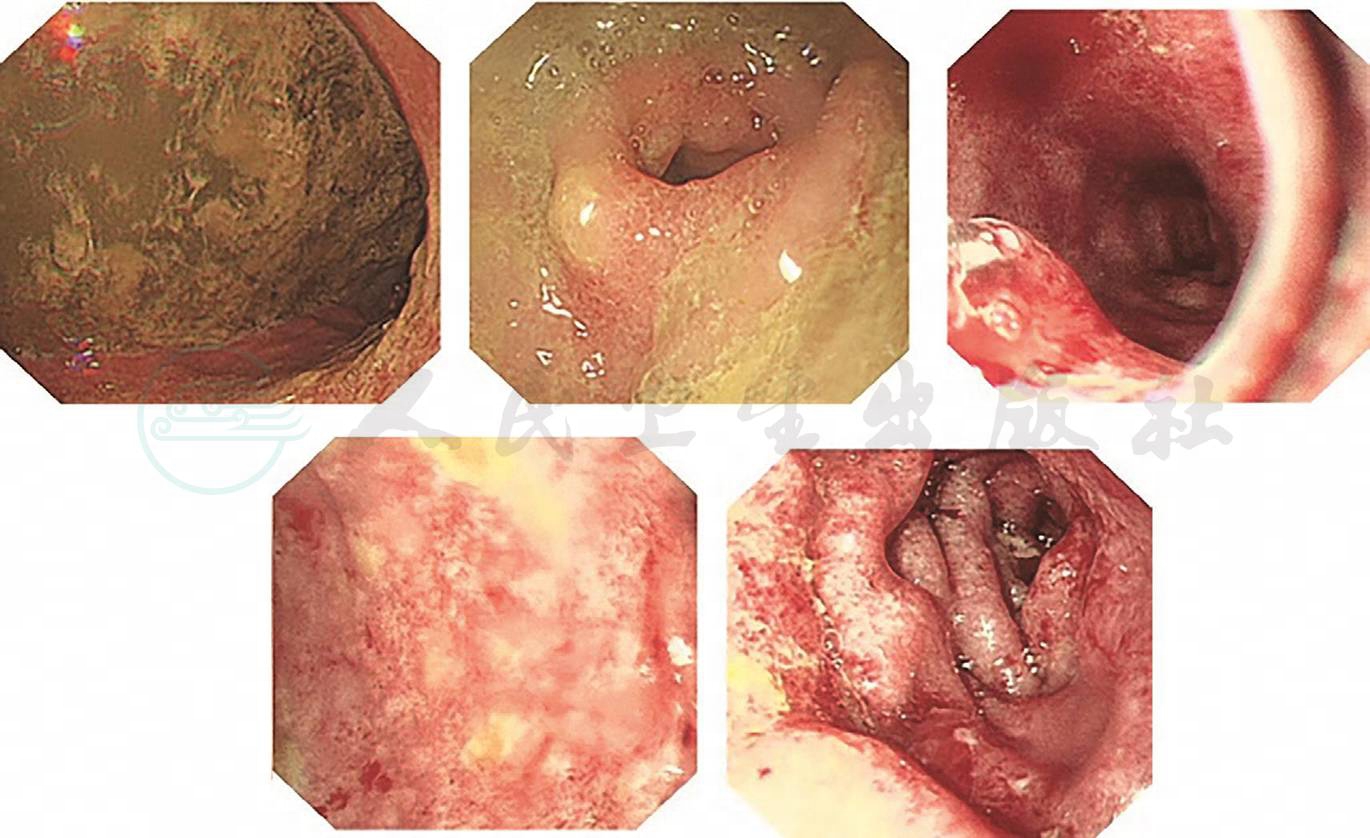

患者男,57岁,农民,湖北人。因“腹胀伴双下肢水肿3个月”入院。曾至当地医院查:血白蛋白22.2g/L,尿蛋白(+++);肾穿刺活检示:膜性肾病。予用甲泼尼龙40mg,每日1次治疗,症状无明显改善。本次入院,患者贫血明显,严重低蛋白血症,大便隐血阳性。胃镜(图1):胃潴留,胃窦壁僵硬、固定,黏膜表面多发隆起糜烂,有自发及接触出血,予活检送检;幽门僵硬、狭窄,十二指肠球部及降段多发浅溃疡,披浅苔,黏膜多发出血点,予活检送检。诊断:①胃窦肿物(待病理);②胃潴留;③十二指肠球部、降段炎症。

图1 电子胃镜

(2)入院时诊断思路

患者入院时有腹胀、呕吐、双下肢水肿,贫血、低蛋白血症,尿蛋白阳性,符合肾病综合征诊断。但大便隐血阳性,胃镜显示胃潴留、胃窦肿物,需考虑鉴别胃浸润性恶性肿瘤、胃淋巴瘤等。

(3)初步诊断

①腹胀、水肿查因:肾病综合征,膜性肾病。②胃窦肿物性质待查。

5.后续检查和诊治过程

入院后反复查血常规,见血红蛋白由80g/L,进行性下降至51g/L,多次输注浓缩红细胞,但血红蛋白反复下降;网织红细胞(21~73)×109/L,白细胞计数(6~10)×109/L,中性粒细胞占比0.55~0.88,嗜酸性粒细胞计数(0.1~3.44)×109/L;多次大便隐血(-);降钙素原0.27~63.41ng/mL;血生化:GPT 16U/L,GOT 24U/L,TBil 25μmol/L;ALB 19~22g/L(反复补充白蛋白,未能纠正)。低钾血症、低钠血症、低氯血症。Cr 77~89μmol/L;多次血细菌、真菌、厌氧菌培养结果:阴性。

患者入院后一直腹胀,未能进食,排便困难,5~8d排便1次,遂予通便、营养支持治疗,继续激素治疗,并使用PPI护胃治疗;入院后出现咳嗽、发热,最高39℃,降钙素原持续升高,遂予血培养,并使用抗生素及抗病毒药治疗(头孢唑肟、头孢哌酮、奥硝唑、哌拉西林、美罗培南、环丙沙星、亚胺培南、利奈唑胺、替考拉宁、奥司他韦、帕拉米韦等),但症状未能缓解。

6.诊断思维过程

(1)腹胀、食欲减退原因需鉴别:患者有低蛋白血症、腹水,需鉴别为肾病所致或消化道疾病所致,进一步行胃镜及腹部CT了解消化道情况。

(2)患者反复贫血原因未明,予多次输血,查血发现有G-6-PD缺乏,但患者无明显黄疸,尿含铁血黄素阴性;行溶血相关试验均阴性(酸溶血试验、库姆斯试验、蔗糖试验等),溶血证据不足。查外周血涂片:未见幼稚粒细胞,建议行骨穿检查等,但患者及家属拒绝。后续多次大便分析:阴性。还需鉴别肾功能异常所致贫血,但患者多次肌酐检查尚可。

(3)发热、降钙素原持续升高原因未明。多次血细菌、真菌、厌氧菌培养结果为阴性;风湿免疫、肿瘤标志物、溶血试验、结核、EB病毒、巨细胞病毒、流感病毒、外斐试验、肥达试验、钩端螺旋体检测、布鲁氏菌检测等均为阴性;X线胸片提示双肺多发片状阴影;尿检见白细胞 0个 /HP。

在等待病理结果过程中,予输血、输白蛋白、营养支持、抗感染治疗,患者依然腹胀、水肿,反复出现严重贫血。

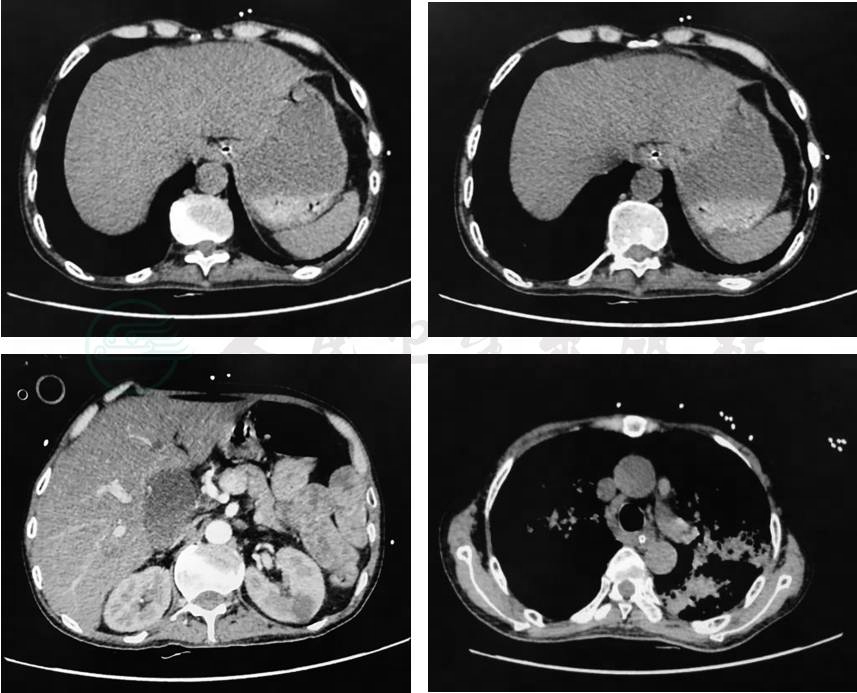

(4)胸部及全腹部CT结果(图2):胃窦壁稍增厚,需结合临床进一步了解胃壁性质。肝、双肾多发囊肿,胆囊增大。双肺多发感染性病变。

图2 胸部及全腹部CT

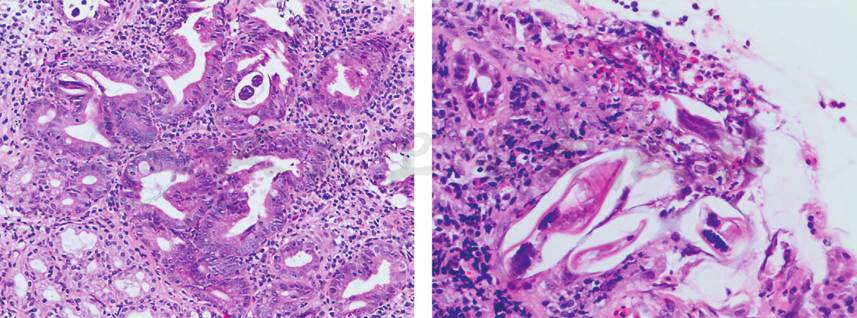

(5)病理(图3):①十二指肠球部黏膜组织呈慢性炎,伴糜烂及较多淋巴细胞、嗜酸性粒细胞及中性粒细胞浸润,部分腺上皮轻、中度不典型增生,黏膜面及隐窝见一些长条状或卵圆形寄生虫虫体,为类圆线虫,免疫组化:腺上皮CK(+),P53(+),Ki-67 15%。②胃窦组织呈慢性炎,伴糜烂及较多淋巴细胞、嗜酸性粒细胞及中性粒细胞浸润,部分腺上皮肠上皮化生及轻、中度不典型增生,黏膜面及隐窝见一些长条状或卵圆形寄生虫虫体,为类圆线虫,免疫组化:腺上皮 CK(+),P53(+),Ki-67 60%,幽门螺杆菌(helicobacter pylori,HP)(-)。

图3 病理(HE染色,100×)

7.最终诊疗思维过程

(1)最终诊断

①类圆线虫感染,多器官功能衰竭;②肾病综合征,膜性肾病;③G-6-PD缺乏。

(2)诊断依据、诊断思路

类圆线虫病一般为慢性病程,但当患者因各种消耗性疾病,或因长期大剂量使用激素或免疫抑制药,则常使病情明显加重。患者是中老年男性,因“反复腹胀、双下肢水肿3个月”入院。有长期应用激素病史,即可为类圆线虫感染提供了机会。虫卵在温暖、潮湿土壤中孵化出杆状蚴,对宿主具有感染性。患者是农民,最近仍然有到水田中种地,为类圆线虫感染提供了传播机会。入院后查体:体形消瘦,双肺少量湿啰音,双下肢凹陷性水肿,腹部移动性浊音阳性。提示患者因虫体感染而处于消耗状态。其检验结果也可反映出严重消耗情况:反复低蛋白血症,贫血,多次输血、白蛋白未能恢复。而类圆线虫是一种兼性寄生虫,生活史包括自生世代和寄生世代。在寄生世代中,成虫主要寄生在如人、狗、猫等宿主小肠;幼虫可侵入肺、脑、肝、肾等组织器官。入院后查患者尿蛋白阳性,X线胸片提示双肺多发片状阴影;嗜酸性粒细胞增高,未排除幼虫感染造成肝肺损害可能。而患者反复高热,多次查血细菌、真菌、厌氧菌培养结果为阴性;风湿免疫、肿瘤标志物、溶血试验、结核、EB病毒、巨细胞病毒、流感病毒、外斐试验、肥达试验、钩端螺旋体检测、布鲁氏菌检测等均为阴性;尿检见白细胞0个/HP。需考虑发热与虫体感染相关。胃镜:胃潴留,胃窦壁僵硬、固定,黏膜表面多发隆起糜烂,有自发及接触出血,予活检送检;幽门僵硬、狭窄,十二指肠球部及降段多发浅溃疡,披浅苔,黏膜多发出血点。病理:十二指肠、胃窦黏膜面及隐窝见一些长条状或卵圆形寄生虫虫体,为类圆线虫。检查结果支持类圆线虫侵入胃部。类圆线虫丝状蚴可移行至全身各器官,如心、肝、肾、胰腺、脑及泌尿生殖系统处,从而引起多器官性损伤,危及生命。本例患者有膜性肾病基础,长期应用激素,基础状态差,免疫抑制,最终出现了多器官功能损害。

8.最终转归

病理结果当晚出来后,患者突发气促,血氧、血压下降,予气管插管,转ICU继续治疗;1天后逐渐出现严重心力衰竭、皮肤多发瘀斑、消化道出血、最后多器官功能衰竭(心力衰竭、肝功能衰竭、肾衰竭、呼吸衰竭、肠功能衰竭等)死亡。病情进展突然、非常迅速。

类圆线虫是一种兼性寄生虫;成虫主要寄生在人、狗、猫等宿主小肠;幼虫可侵入肺、脑、肝、肾等组织器官。虫卵在温暖、潮湿土壤中孵化出杆状蚴,对宿主具有感染性。消化道病变及症状:雌虫在肠道黏膜内产卵,并很快孵出幼虫,由于虫体机械性刺激及毒性作用,引起组织的炎症反应,轻者表现为以黏膜充血为主的卡他性肠炎;严重时可表现为水肿性肠炎或溃疡性肠炎。甚至引起肠壁糜烂,导致肠穿孔,并可累及胃和结肠。类圆线虫病一般为慢性病程,但当患者因各种消耗性疾病,如恶性肿瘤、白血病等,而引起机体极度营养不良,或有先天及后天免疫缺陷,或因长期大剂量使用激素或免疫抑制药,则常使病情明显加重。

此外,丝状蚴可移行至全身各器官,如心、肝、肾、胰腺、脑及泌尿生殖系统处,从而引起多器官性损伤,危及生命,其发生的机制可能与患者免疫功能减退有关.。

噻苯达唑是首选药物,对无并发症的感染,25mg/kg,口服,2次/d,连服2d(每日最大剂量不超过3g),可获80%~90%的治愈率;可能需要重复疗程或将药物直接滴入肠道上段。治愈需经多次粪检和内镜检查证实。

对超感染综合征,噻苯达唑25mg/kg,2次/d,口服或经鼻饲管给药,疗程至少5~7d,而且在各处的寄生虫都消失后,治疗仍需继续数日;必须长期进行粪检和消化道标本检查的随访。噻苯达唑的不良反应常见,有时甚至很严重,不良反应有恶心、呕吐、腹痛、眩晕、头痛、感觉异常、不适、瘙痒和潮红。

伊维菌素(ivermectin)20μg/(kg·d),口服 1~2d,对类圆线虫很有效,而且不良反应比噻苯达唑小。甲苯达唑和阿苯达唑的抗虫作用不及噻苯达唑,故不推荐用于治疗本病。

原发性感染的预防与钩虫相同,为预防高度致死的超感染综合征,对可能接触过(甚至很久前接触过)类圆线虫的患者、有不明原因嗜酸性粒细胞增多的患者和症状提示患类圆线虫病的患者,在接受皮质类固醇或其他免疫抑制治疗前,均应做多次粪检,必要时做尼龙线胶囊检查或十二指肠引流。对于感染者,应立即治疗,在免疫抑制治疗前应取得寄生虫学治愈的证据。患有再发性类圆线虫病并有免疫抑制者须每个月用噻苯达唑治疗。

[1]A F WHITE M,WHILEY H,E ROSS K.A review of strongyloides spp.Environmental sources worldwide[J].Pathogens,2019,8(3):91.

[2]TEREFE Y,ROSS K,WHILEY H.Strongyloidiasis in Ethiopia:systematic review on risk factors,diagnosis,prevalence and clinical outcomes[J].Infect Dis Poverty,2019,8(1):53.

[3]ASHIRI A,BEIROMVAND M,KHANZADEH A.Strongyloides stercoralis infection in a patient with rheumatoid arthritis and type 2 diabetes mellitus:a case-based review[J].Clin Rheumatol,2019,38(11):3093-3098.

[4]KROLEWIECKI A,NUTMAN TB.Strongyloidiasis:a neglected tropical disease[J].Infect Dis Clin North Am,2019,33(1):135-151.

[5]ARIFIN N,HANAFIAH KM,AHMAD H,et al.Serodiagnosis and early detection of Strongyloides stercoralis infection[J].J Microbiol Immunol Infect,2019,52(3):371-378.

[6]MISKOVIC R,PLAVSIC A,BOLPACIC J,et al.Severe strongyloidiasis and systemic vasculitis:comorbidity,association or both?Case-based review[J].Rheumatol Int,2018,38(12):2315-2321.

[7]PAGE W,JUDD JA,BRADBURY RS. The unique life cycle of strongyloides stercoralis and implications for public health action[J].Trop Med Infect Dis,2018,3(2):53.

[8]ORTEGA-DÍAZ M,PUERTA CARRETERO M,MART N NAVARRO JA,et al.Immunosuppression as a trigger for hyperinflammatory syndrome due to Strongyloides stercolaris in membranous nephropathy[J].Nefrologia( Engl Ed),2020,40(3):345-350.