作者:刘冠群(主治医师 山东大学齐鲁医院消化内科)

指导者:左秀丽(主任医师 山东大学齐鲁医院消化内科)

自身免疫性小肠炎是一种以顽固性腹泻和小肠绒毛萎缩为主要特征的疾病。其发病率很低,在婴幼儿中约为1/10万,成年人发病率更低。其病因尚未明确,可能的发病机制:患者存在异常表达的人类白细胞抗原-Ⅱ类分子,导致肠上皮细胞产生自身抗体,损伤肠上皮细胞。此外有研究认为,患者在未发病状态时体内存在小肠上皮细胞抗体,机体处于免疫耐受状态,一旦某些感染事件将免疫耐受状态打破,激活肠上皮细胞表面抗原和相关的CD4+T细胞,导致肿瘤坏死因子增多,进而导致肠上皮细胞损伤。此外,FOXP3基因突变使得FOXP3蛋白表达下调或缺失,进而引起T细胞功能失调及数目减少,导致患者出现免疫不耐受情况。当胸腺功能失调时,可进一步促进自身免疫反应。

1.临床表现

临床表现主要为顽固性腹泻和营养不良。腹泻次数平均每日可达10次,多为水样便。部分患者可伴有腹痛、腹部不适、腹胀等。全身表现有消瘦、乏力、贫血等。少数患者也可有全消化系统受累的表现,包括萎缩性胃炎、结肠炎、胰腺炎、肝脏炎症等;肠外表现可累及内分泌、肾、肺、肝脏、血液系统及骨骼肌系统,可伴有1型糖尿病、甲状腺功能减退、肾病综合征、自身免疫性溶血性贫血、间质性肺炎、类风湿关节炎等。部分患者有胸腺瘤。

2.辅助检查

50%~85%的患者抗肠上皮细胞抗体阳性,部分患者也有抗杯状细胞抗体阳性,两者均非特异性。部分患者其他自身抗体,如抗核抗体、肝/肾微粒体抗体和抗平滑肌抗体呈阳性。影像学检查一般无特异性,腹部CT可观察到肠壁增厚、周围淋巴结肿大等非特异性表现。整个小肠都可受累及,通常近端小肠最明显。内镜下可见小肠环形皱襞减少、变平,绒毛萎缩,表面注水或染色后可更清晰地看到绒毛短钝、增粗、倒伏、剥脱甚至消失。黏膜呈扇贝样、裂隙样、马赛克样外观。

3.诊断与鉴别诊断

(1)诊断标准

①慢性腹泻,伴有吸收不良。②小肠绒毛部分或完全变钝、萎缩;深部隐窝淋巴细胞增多,隐窝凋亡小体增加;上皮细胞内淋巴细胞不显著。③排除其他原因导致的小肠绒毛萎缩。抗肠上皮细胞抗体和抗杯状细胞抗体非特异性抗体,在与其他的聚集诱导发光(aggregation-induced emission,AIE)诊断标准相结合时有助于诊断,属于支持条件。

(2)主要鉴别诊断

乳糜泻、常见变异型免疫缺陷、小肠淋巴瘤和一些药物(如奥美沙坦)相关的肠病等。乳糜泻通常对无麸质饮食应答,难治性乳糜泻虽然对无麸质饮食没有反应,但组织学的上皮内淋巴细胞增多更常见。此外,常见变异型免疫缺陷的实验室检查可发现有≥2个免疫球蛋白存在缺陷,并且大多数患者肠黏膜组织病理学上没有浆细胞。淋巴瘤可经病理确诊,药物性小肠炎一般有明确的药物应用史。

4.组织病理学

自身免疫性小肠炎以黏膜受累为主,溃疡及透壁病变少见,显微镜下小肠绒毛改变,包括变钝和萎缩。隐窝脓肿也可见。在隐窝上皮细胞中可能存在凋亡小体和淋巴细胞浸润,而表面淋巴细胞增多相对较少。此外,肠黏膜缺乏杯状细胞和潘氏细胞及内分泌细胞。

5.治疗及预后

多数患者对糖皮质激素治疗反应良好。糖皮质激素治疗效果欠佳或不耐受时需加用免疫抑制药物或生物制剂。患者一般需要长时间地维持治疗。此外,营养支持治疗也十分重要。根据症状的严重程度不同,小肠的受累范围不同,患者预后不一。

1.患者基本情况

患者:女性,33岁,工人。

入院时间:2019年4月18日。

主诉:腹泻1个月余。

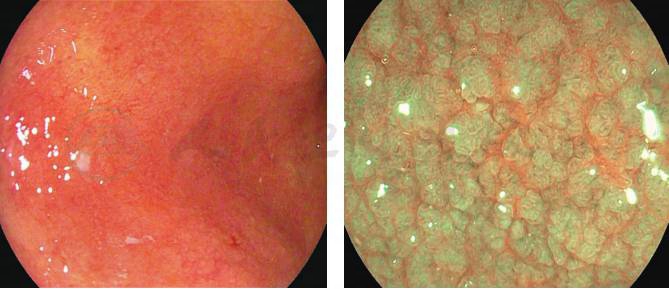

现病史:患者1个月前吃不洁食物后出现腹泻,酸臭味水样便,伴肠鸣,平均每日10余次,不伴腹痛、发热、恶心、呕吐,于当地医院门诊就诊,诊断为“急性胃肠炎”,口服“蒙脱石散、胃肠安、益生菌”等药物治疗,效果不明显。10余天前出现恶心,食欲减退。于当地医院住院治疗,完善相关辅助检查。血常规:白细胞计数8.84×109/L、中性粒细胞计数5.71×109/L、红细胞计数6.4×1012/L、血小板计数557×109/L;血生化:血钾2.5mmol/L,血钠128mmol/L,白蛋白19.9g/L;尿常规:尿酮体(++);PCT、大便常规、大便培养、TORCH、轮状病毒抗原检测、EB病毒检查等均无异常;骨髓穿刺:粒、红、巨三系增生,血小板偏多骨髓象。异常白细胞形态检查(-);肿瘤标志物(-);血沉、C反应蛋白、抗核抗体谱、ANCA未见异常;甲状腺功能五项、皮质醇节律未见异常。胸腹盆腔CT示:双肺多发结节,双侧胸膜局部增厚,右下腹小肠壁厚,肠系膜区多发肿大淋巴结,炎性肠病不除外。胃镜见十二指肠球部及降段黏膜充血粗糙,绒毛萎缩(图1)。结肠镜见回肠末端黏膜绒毛萎缩。病理示(十二指肠)十二指肠腺减少,肠绒毛萎缩,间质内多量淋巴细胞、浆细胞、中性粒细胞及少量嗜酸性粒细胞浸润;(回肠末端)黏膜萎缩变薄,固有腺体减少,间质内多量淋巴细胞及少量嗜酸性粒细胞浸润,黏膜下疏松水肿。诊为乳糜泻,予无麦胶饮食,患者腹泻无明显减轻。患者自发病以来饮食睡眠差,小便正常,大便如上所述,体重1个月内减轻6kg。

既往史:2个月前行剖腹产手术,其余无特殊。

个人史:无特殊;月经婚育史:适龄婚育,孕2胎生2胎;家族史:无特殊。

图1 胃镜示十二指肠绒毛萎缩

2.入院查体

一般生命体征:T 36.9℃,P 80次/min,R 16次 /min,BP 93/60mmHg。身高158cm,体重35kg。神志清楚,精神差,面色晦暗,心肺查体无异常,腹软,无压痛反跳痛,肝脾肋下未及,移动性浊音阴性,双下肢中度水肿。

3.入院辅助检查

肝肾功能、血生化:白蛋白30g/L,钠128mmol/L,肌酐27μmol/L;血常规、大便常规、尿常规、凝血系列未见明显异常;T-SPOT(-);类风湿系列、抗核抗体谱、ANCA(-);人抗组织转谷氨酰胺酶抗体IgA(tTG-IgA)阴性。其余未见明显异常。

4.初步诊断思维过程

(1)入院时病情总结

患者青年女性,腹泻1个月余,有进不洁饮食史。外院辅助检查示低蛋白血症、电解质紊乱,CT提示小肠壁厚、肠系膜淋巴多发淋巴结肿大,炎性肠病不除外。胃肠镜及活检病理提示小肠绒毛萎缩。应用益生菌、止泻药物及无麦胶饮食效果均不明显。

(2)初步诊断思维

患者于当地医院就诊时,病史小于2周,急性病程,且有进食不洁饮食病史,考虑急性感染性腹泻可能性大,然而应用益生菌、止泻药物等对症治疗效果不佳,腹泻持续存在,入院后行感染相关检查均未见明显异常,考虑急性感染性腹泻可能性小。患者病程迁延超过4周,考虑为慢性腹泻,实验室及影像学检查排除胰源性、胆源性、内分泌性腹泻等病因,影像学检查提示小肠壁厚,肠系膜区多发肿大淋巴结,需考虑慢性肠源性腹泻。行胃肠镜检查示,小肠绒毛明显萎缩,存在乳糜泻可能,需行小肠CT成像及小肠镜对全小肠进行评估,对小肠绒毛萎缩性疾病进行鉴别。

(3)入院初步诊断

①腹泻原因待查:自身免疫性小肠炎?小肠淋巴瘤?惠普尔病?乳糜泻?②低蛋白血症;③低钠血症。

5.后续检查

(1)CTE

部分小肠肠壁略厚,肠系膜区多发肿大淋巴结,请结合临床。

(2)电子小肠镜

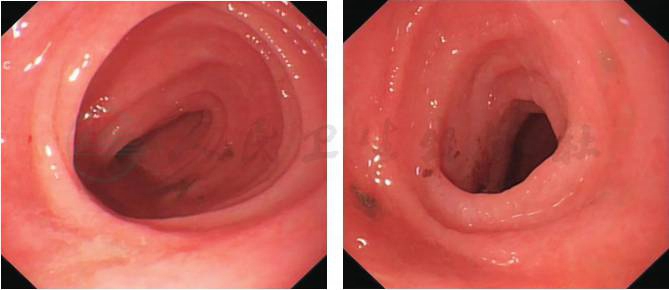

小肠黏膜弥漫性充血水肿,绒毛萎缩,部分黏膜呈马赛克样外观,可见散在多处长溃疡瘢痕及小片状糜烂(图2)。

图2 小肠镜示全小肠绒毛萎缩

(3)病理结果

(空肠)黏膜组织水肿并慢性炎,伴黏膜绒毛减少局灶消失,上皮内查见CD2、CD3、CD8阳性T淋巴细胞浸润,隐窝上皮细胞可见凋亡小体。免疫组化:IgG(+),IgG4(+),PD-1 阳性率 5%,CD2(+),CD20(-),CD3(+),CD4(+),CD8(+),Bcl-2(+)。

6.最终诊疗思维

(1)本例为慢性腹泻的鉴别诊断,根据病史及实验室检查,首先要确定腹泻的临床分类。

水样泻:为水样便,大便量常>1L/d,大便镜检无明显红细胞、白细胞。

炎症性腹泻:多为黏液、脓血便,少数为水样便,大便镜检可见红细胞和白细胞,可伴发热及炎症指标升高。

脂肪泻:典型者有大量、腐臭的淡黄色水样便或糊状便,表面常漂浮油脂。轻者可仅表现为水样泻。

(2)结合临床表现及辅助检查结果,该患者考虑为水样泻。接下来要进一步判断腹泻的原因。

1)水样泻

渗透性腹泻:特点为禁食后腹泻减轻或停止,大便渗透压差增大。多为服用药物或糖类消化吸收不良引起。

动力障碍性腹泻:多存在肠蠕动过速或紊乱的因素。

分泌性腹泻:大便量>1L/d,禁食不能缓解,大便渗透压差正常。应完善影像学、内镜检查及活检明确有无肠道病变。

2)炎症性腹泻:首先需排除感染性腹泻。在此基础上进一步完善影像学及内镜检查。

3)脂肪泻:怀疑小肠病变者行小肠影像学及内镜检查;怀疑小肠细菌过度生长者进行小肠吸液细菌定量培养。怀疑胰腺外分泌功能不足时可行胰泌素试验及大便糜蛋白酶活性测定。

(3)该患者考虑为分泌性腹泻,CTE检查示小肠壁增厚,胃肠镜及小肠镜检查均提示小肠绒毛萎缩。

(4)小肠绒毛萎缩性疾病的鉴别诊断:最常见的为乳糜泻。乳糜泻通常对无麸质饮食应答,难治性乳糜泻虽然对无麸质饮食没有反应,但组织学的上皮内淋巴细胞增多更常见。tTG-IgA抗体检测对乳糜泻具有高度敏感性及特异性。如tTG-IgA抗体阴性,则应考虑引起绒毛萎缩的其他疾病,包括自身免疫性肠炎、常见变异型免疫缺陷、小肠淋巴瘤、药物相关的肠病、免疫介导的肠病、放射性肠炎、卓艾综合征、嗜酸性粒细胞性胃肠炎、食物过敏、小肠细菌过度生长、感染性疾病(如惠普尔病、热带腹泻、艾滋病、结核)等。由于鉴别诊断繁多,需要对此类患者进行小肠镜检查,全面评估小肠病变情况,并通过病理明确诊断。该患者病理及免疫组化结果支持自身免疫性小肠炎诊断。

(5)最终诊断

自身免疫性小肠炎。

(6)治疗方案

予以泼尼松30mg口服,1次/d,患者腹泻及腹部不适症状明显减轻,排便减少至3~4次/d。1个月后患者排便1~2次/d,未再腹泻,继续予以小剂量激素维持治疗,密切随访。

本例患者以大量水样泻为主要临床表现,起病时病程较短,有不洁饮食诱因。初期易被诊为急性感染性腹泻,然而感染性腹泻多为自限性,对症治疗无效,相关辅助检查均为阴性,可排除感染性腹泻。患者病情迁延,胃肠镜示绒毛萎缩,很容易想到乳糜泻,但是调整饮食结构对该患者的症状无改善,特异性抗体为阴性,需要进一步与其他小肠绒毛萎缩性疾病相鉴别。小肠镜检查发现存在全小肠广泛的绒毛萎缩,多部位活检及免疫组化、病理检查提示自身免疫性小肠炎。