作者:孙菁(副主任医师 上海交通大学医学院附属瑞金医院消化内科)

指导者:邹多武(主任医师 上海交通大学医学院附属瑞金医院消化内科)

1.患者基本情况

患者:老年女性,66岁。

入院时间:2019年3月。

主诉:右半结肠切除术后,反复腹痛腹泻3年余,加重半年余。

现病史:患者20年前因反复口腔、外阴多发溃疡诊断为贝赫切特综合征(又称白塞综合征,Behcet's disease,BD),口服激素(具体不详)10年余,症状痊愈。停药后症状未复发。2014-07因“反复腹痛”就诊外院。肠镜示:回盲部增殖性病变;病理示:浅表黏膜,腺上皮未见明显异型,间质大量中性粒细胞及嗜酸性粒细胞浸润,并见片状游离的肉芽组织。2014-07-30全身麻醉下行右半结肠切除术。外院病理示:右半结肠慢性溃疡,送检“上下切缘”黏膜慢性炎,肠周淋巴结呈反应性增生改变。2018-06患者出现右下腹痛,排便次数增加且不成形,排便后稍缓解,无发热,遂于我院就诊。肠镜检查示:距肛缘45cm见回结肠吻合口,吻合口结肠侧见2.0~3.0cm溃疡,底部尚平整,覆厚白苔,质地尚软。距吻合口肛侧缘约4cm处的横结肠见一0.6cm×0.8cm圆形小溃疡,底覆白苔。回肠未见异常。诊断:克罗恩病?查血常规:高敏C反应蛋白(high sensitivity C-reactive protein,hs-CRP)17.96mg/L;血红蛋白95g/L;红细胞沉降率44mm/h。胸部CT示:①双肺多发结节,建议随访;②左肺下叶炎症可能,建议治疗后复查;③双肺陈旧灶,左肺上叶钙化灶;④主动脉钙化斑块;⑤左侧局部胸膜增厚。诊断为克罗恩病。予药物治疗:美沙拉秦片1g,4次/d;利福昔明片0.4g,2次/d;硫唑嘌呤片50mg/d。患者仍有间歇性腹痛,便不成形,排便次数3~4次/d因腹痛未好转,2018-09复查肠镜示:横结肠狭窄伴溃疡、克罗恩病?患者因自觉药物治疗疗效欠佳,于2018-12自行停药。2019-03患者因仍有腹痛,再次于我院消化科门诊就诊,查肿瘤指标正常,全腹部CT增强提示结肠术后改变,吻合口软组织影,肠郁积;肠镜见降结肠溃疡增殖性病灶;降结肠活检病理提示黏膜慢性活动性炎。为进一步诊治收住入院。

2.入院查体

一般生命体征:T 36.5℃,P 78次/min,R 20次/min,BP 134/80mmHg。神志清楚,精神欠佳。轻度贫血貌,皮肤巩膜无黄染,浅表淋巴结未及肿大。心肺无殊。腹软,右下腹轻压痛并可触及包块,质地韧,尚有游离感,无反跳痛,无移动性浊音,肝脾肋下未及。肠鸣音活跃7~8次/min,四肢肌力,肌张力正常,神经系统检查无异常。

3.入院辅助检查

高敏C反应蛋白45mg/L;白细胞计数9.43×109/L;中性粒细胞占比0.782;血红蛋白80g/L;红细胞沉降率49mm/h;白蛋白29g/L;前白蛋白119g/L;大便隐血(+),余正常;免疫指标无特异性阳性发现。

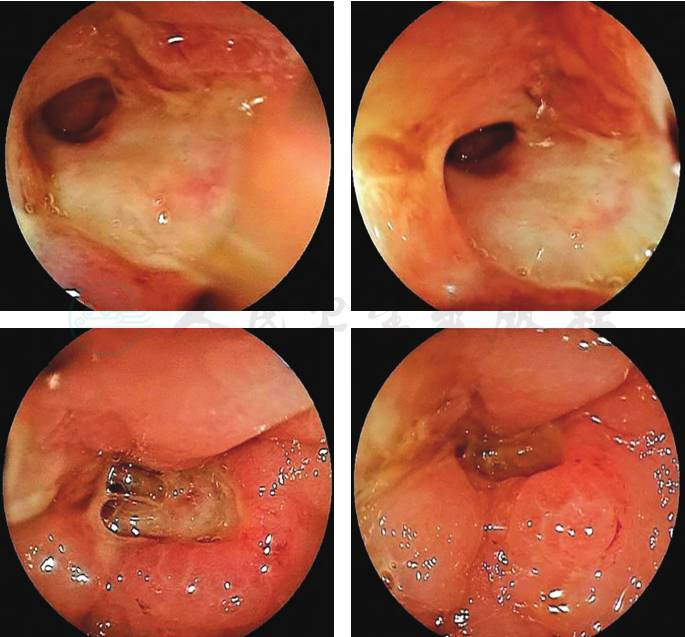

胃镜检查示浅表性胃炎。肠镜(2019-03-29)进镜至距肛门50cm,肠腔狭窄,无法继续进镜,并可见狭窄口溃疡病灶,表面覆白苔(图1)。①右半结肠术后改变,吻合口溃疡、不规则增生肉芽伴肠腔狭窄,近端小肠水肿,降结肠溃疡伴增生肉芽,CD证据不足,考虑肠BD或结核可能性大;②十二指肠乳头旁憩室、十二指肠乳头增大。

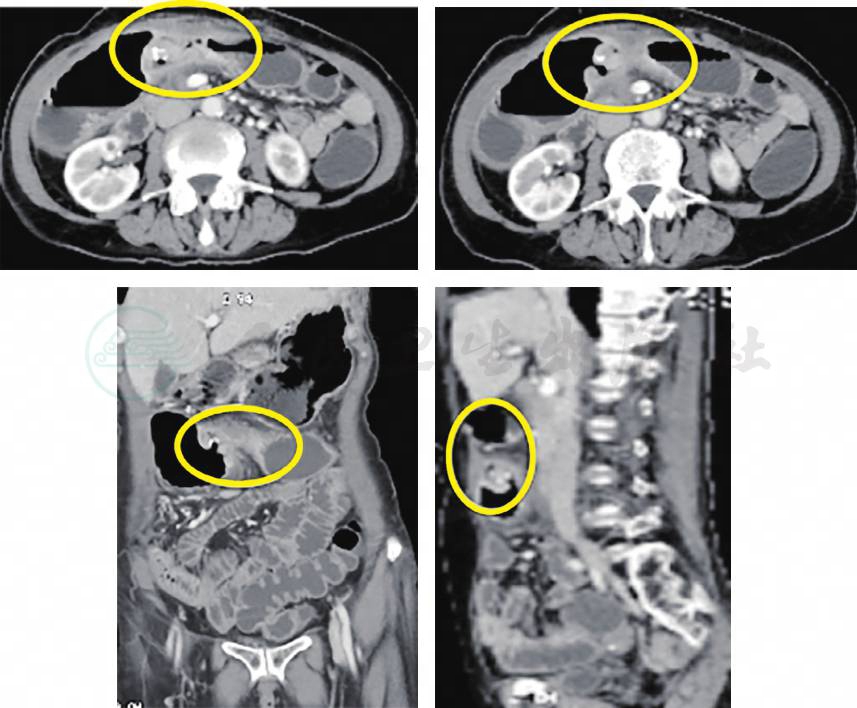

腹部CT见双肾多发小囊肿(图2)。

图1 小肠肠镜下表现(2019-03-29)

图2 腹部CT

T-SPOT结核感染T细胞:A抗原51 B抗原39→PPD左手(+++),右手阴性。

痰液涂片:未找见抗酸杆菌、真菌,找见革兰氏阳性球菌。

痰液培养:结核阴性,真菌培养未生长。

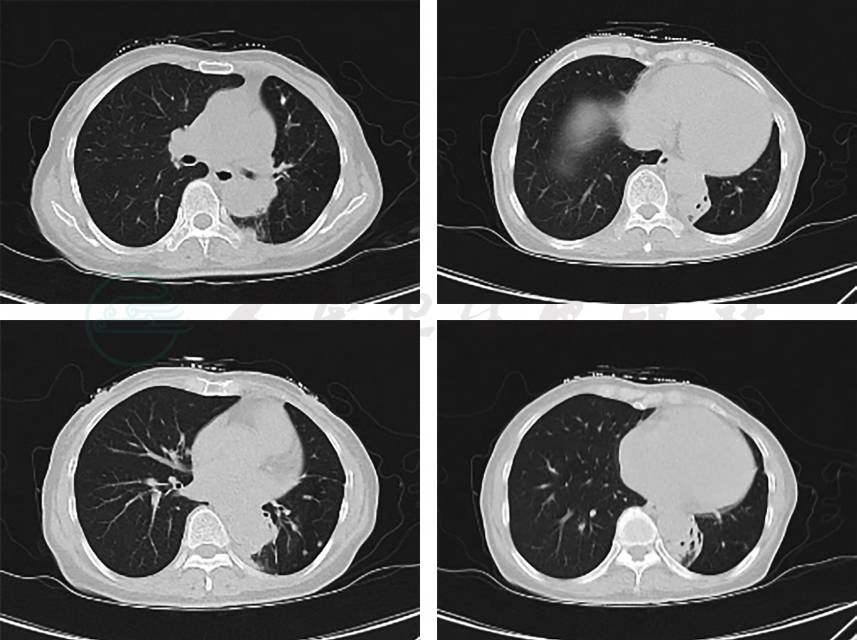

2019-04-01胸部CT(薄层):左肺下叶支气管闭塞伴左肺下叶不张、钙化,左肺多发结节,双肺少许慢性炎性灶(图3)。

图3 胸部CT

4.初步诊断思维过程

(1)入院时病情总结

患者20余年前因反复口腔/外阴溃疡,诊断“BD”,予以泼尼松口服后,溃疡消失,逐渐减量至小剂量维持10年,后自行停药,至今未再有口腔、外阴溃疡。2014-07因反复腹痛就诊外院,肠镜示:回盲部增殖性病变。2014-07-30全身麻醉下行右半结肠切除术。术后无腹痛等症状。2018-06出现右下腹痛,排便次数增加且不成形,排便后稍缓解,无发热。肠镜检查示距肛缘45cm见回结肠吻合口,吻合口结肠侧见2.0~3.0cm溃疡,底部尚平整,覆厚白苔,质地尚软;距吻合口肛侧缘约4cm横结肠见一0.6cm×0.8cm圆形小溃疡,底覆白苔;回肠未见异常。诊断:克罗恩病?予药物治疗:美沙拉秦片1g,4次/d;利福昔明片0.4g,2次/d;硫唑嘌呤片50mg/d。症状无改善。

(2)入院时诊断思路

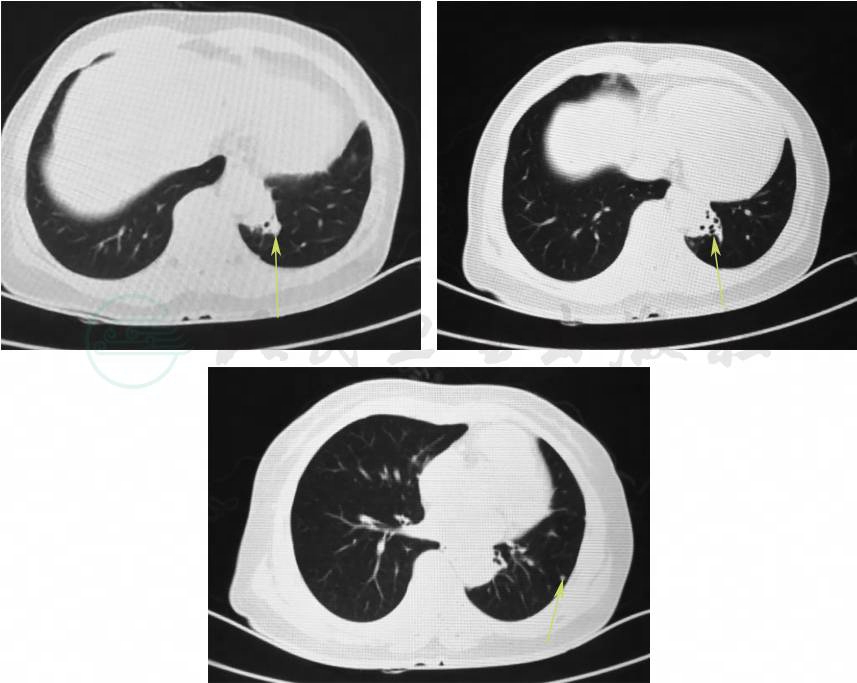

1)2019-04-01胸部CT

左肺下叶不张,内见支气管征象,左肺可见散在少许结节状、条索状高密度影,边界清,部分钙化(图4)。

图4 胸部CT

2)呼吸科会诊

考虑左肺结核合并左侧支气管结核可能,肺结核不能排除。

3)风湿免疫科会疹

患者有“BD”史、长期泼尼松治疗史。目前考虑诊断BD,在实施治疗方案前,仍需进一步确诊并排除结核病。

4)病理会诊

黏膜下层可见溃疡,肠壁见多灶淋巴细胞性小静脉炎,考虑慢性白塞病。

(3)入院初步诊断

肠BD?肠结核?肠BD+结核?

5.后续检查

全院大会诊,考虑患者为结核变态反应性白塞综合征可能性大,肠BD并发结核分枝杆菌感染待排除,目前患者可以耐受安素肠内营养,建议先行抗结核治疗3个月后复查评估。

6.最终诊疗思维过程

(1)最终诊断思路

患者“BD”治疗后激素停15年都未再有口腔、外阴溃疡,不符合BD自然病程;硫唑嘌呤(azathioprine,AZA)治疗半年病情加重,各项炎症指标无缓解迹象;此次肠道病变期间没有BD的典型临床表现;内镜表现不符合典型BD(BD缺乏自我修复倾向,故不会形成肉芽;发生无菌型溃疡,溃疡底部清洁,但该患者多次溃疡表现较脏)。呼吸科会诊:考虑左肺结核合并左侧支气管结核可能,肺结核不能排除。组织全院大会诊,考虑患者结核变态反应性BD可能性大。

(2)最终诊断

结核变态反应性白塞综合征。

(3)治疗方案

转至肺科医院,行抗结核治疗。

7.后续随访

患者已能正常进食,无梗阻症状,体重增加3kg。

1.贝赫切特综合征(白塞综合征)

贝赫切特综合征(白塞综合征)是一种以细小血管炎为病理基础的多系统疾病,主要表现为复发性口腔溃疡、生殖器溃疡、眼炎及皮肤损害,也可累及血管、神经系统、消化道、关节、肺、肾、附睾等器官。

(1)临床表现

口腔溃疡,几乎100%患者有复发性、痛性口腔溃疡,多为首发,是诊断本病最基本的必备症状。

(2)皮肤病变

80%~98%,有诊断价值的是结节性红斑和针刺反应。

(3)生殖器溃疡

约75%的患者出现生殖器溃疡。

(4)消化道损害

发病率10%~50%。从口腔到肛门的全消化道均可受累。

(5)眼炎

约50%的患者有眼炎,双眼各组织均可累及。

(6)神经系统损害

5%~50%。

(7)血管损害

基本损害是血管炎,全身大小血管均可受累,静脉系统受累较动脉系统多见。

2.肠型BD

BD累及消化道溃疡者称胃肠型BD,文献多称肠型BD。肠型BD中胃肠道溃疡可单发或多发,深浅不一,病变可累及食管下段、胃、回肠远端、回盲部、升结肠,但以回盲部多见。临床表现:一般在发病4~5年后出现,主要症状为腹痛、腹泻、血便、腹部触及包块等。如食管有上述溃疡会引起进食哽噎及胸痛。内镜表现:特征性表现多见回盲部(96%),呈边缘清晰的类圆形,溃疡基底部较清洁,周边黏膜基本正常,溃疡有多发的倾向。不典型者可表现为口疮样或地图样溃疡,节段性或弥漫性分布。

3.结核变态反应性疾病

临床表现:①风湿症表现;②78.6% OT试验强阳性;③40.6% IgG增高;④73%抗结核抗体阳性;⑤90.2%皮肤结节病理为变应性结节性血管炎。

临床类型:①结核变应性风湿症;②复发性口疮;③外阴炎;④眼炎;⑤BD;⑥结节性红斑;⑦多发性关节炎;⑧多发性肌炎;⑨渗出性关节滑膜炎;⑩结节性脂膜炎;⑪大动脉炎。

诊断标准:在眼、口腔、生殖器、皮肤4个部位中,有3个以上部位同时或先后发病,并具备下列条件者:①有结核病灶者;②结核菌素试验(5单位)阳性,特别是强阳性;③抗结核治疗显效或诊为它病治疗无效,反复发作,改为抗结核治疗显效或治愈者。

4.BD与结核病

BD是一种全身性风湿病,可侵犯多个系统、器官和组织、病因复杂,与多种因素有关,部分BD病例与结核菌感染有关。在临床中经常遇到结核菌素纯化蛋白衍生物(PPD)试验强阳性的BD患者,是否需要抗结核治疗是医生所面临的难题。

BD合并结核感染包括结核变态反应性BS和BD并发结核感染。对于BD,应注意发现结核感染的线索,做出明确诊断并给予有效、系统的治疗。

BD与潜伏结核感染(latent tuberculosis infection,LTBI)(2019年临床分析):T-SPOT可用于BD患者LTBI的筛查,其LTBI感染率高于健康人群(<20%)的整体水平。对合并LTBI的BD患者进行预防性抗结核治疗可预防活动性结核病的发生。

5.结核变态反应综合征

结核风湿症的本质为变态反应血管炎,以皮肤结节性红斑、关节炎表现多见。皮肤损害最多表现为结节性红斑,好发部位在四肢尤以小腿伸侧、踝关节附近出现较多。关节表现为发作性关节疼痛和受损等症状。其他表现还包括硬性红斑、眼疱疹性角膜炎、复发性口疮。

6.结核变态反应性BD

有学者认为结核变态反应性BD是结核变态反应综合征的一种。文献报道很少,有“白塞样综合征”(BD-like syndrome)的说法。结核变态反应性BD可与结核病同时发病,亦可先于或后于其发病,少数病例找不到结核病灶;可发生于结核感染后短期,也可发生于结核感染后数年。大多数抗结核治疗后可缓解。

诊断标准:没有确定标准;符合活动性结核+BD的诊断;BD受累器官活组织检查为血管炎型变态反应;抗结核药物正规治疗2~3个月后结核病和/或变态反应症状明显好转至消失;如使用免疫抑制治疗,停药后无复发。

[1]任世英,李风轮,尹光华.结核变态反应性白塞氏综合征的探讨[J].人民军医,1989(2):21-23.

[2]周云霞,吕昭萍.白塞病与结核感染的关系[J].临床荟萃,2009,24(19):1742-1744.

[3]申艳,罗丹,马海芬,等. T-SPOT.TB检测白塞病(BD)患者潜伏结核感染(LTBI)的临床意义及随访观察[J].复旦学报(医学版),2019,46(1):42-46.