中年女性,慢性病程。

中年女性,慢性病程。

以口眼干、下肢紫癜样皮疹、雷诺现象、肢端麻木、乏力、腮腺肿大、颜面及下肢水肿为主要临床表现。

以口眼干、下肢紫癜样皮疹、雷诺现象、肢端麻木、乏力、腮腺肿大、颜面及下肢水肿为主要临床表现。

化验检查提示:ANA、抗SSA抗体、抗SSB抗体阳性,尿蛋白阳性,冷球蛋白阳性,周围神经损害。

化验检查提示:ANA、抗SSA抗体、抗SSB抗体阳性,尿蛋白阳性,冷球蛋白阳性,周围神经损害。

患者,女,48岁,主因“口眼干10年,乏力4年,加重伴水肿3个月”入院。

患者10年前无明显诱因出现口、眼干,眼泪减少,进干食需用水送服,8年前出现关节痛及牙齿片状脱落,就诊化验ANA 1∶320斑点型、抗SSA阳性,诊断干燥综合征,给予激素治疗,关节痛缓解,半个月后自行停用。

患者4年前自觉明显乏力,休息不能缓解,伴双下肢点片状紫红色皮疹,略高于皮面,压之不褪色,可自行消退;3年前出现双手遇冷变白变紫;2年前无明显诱因出现味觉减退,双手、双足麻木及对冷热感知下降,自觉双脚“踩高跷”感。1年来反复出现腮腺肿大伴疼痛及发热,予抗生素及中药治疗后好转。

患者3个月前乏力加重,出现双下肢及颜面部水肿,晨起为重,伴胸闷、干咳,夜尿增多,未诉尿色加深或尿中泡沫增多,外院服中药治疗无效,为进一步诊治入院。患者自发病以来,无脱发,无光过敏、口腔溃疡。近来睡眠、食欲较差,偶有黄色稀便,体重无明显变化。

既往史:患者2个月前发现左颌下肿物,于外院行肿物切除术,病理提示为良性淋巴上皮病变伴淀粉样瘤,刚果红染色(+)。2个月前诊断为双侧乳腺增生、子宫肌瘤、宫颈囊肿、贫血,未予特殊治疗。否认肝炎病史,无血制品输注史。

T 36.8℃,HR 100次/min,R 18次/min,BP 140/85mmHg,神清,贫血貌,舌体不大。左侧耳前、耳后可触及数枚直径约0.7cm大小淋巴结,无触痛,活动度可。眼睑及面部水肿,多颗龋齿(双下第二磨牙及右第一侧切牙),齿龈萎缩。左侧腮腺肿大,质地略硬,触痛(+)。双下肢胫前皮肤可见褐色色素沉着。心肺腹未触及异常。双下肢轻度可凹性水肿。肌张力正常,肌力5级。深、浅感觉查体未见明显异常。

血常规:WBC 2.77×109/L↓、Hb 76.2g/L↓、PLT 148×109/L。尿常规:渗透压减低,蛋白1.0g/L,潜血大量。肝肾功能正常,Alb 28.8g/L↓,24小时尿蛋白定量:2.23g。相位差镜检红细胞示异形红细胞>80%,尿β2微球蛋白473μg/L升高,尿酸化功能正常。ESR 101mm/h。CRP 13.6mg/L↑。甲状腺功能正常。贫血组合:血清铁蛋白、叶酸及维生素B12正常。ANA 1∶320着丝点/均质、抗SSA(+)、抗SSB(+),抗Scl-70、抗Jo-1、抗Sm及抗ds-DNA均(−)。IgG 17.9g/L↑,IgM 4.26g/L↑、C3 0.331g/L↓、C4 0.016g/L↓、RF 1170IU/ml↑;Coombs试验(−)。血kappa链1460mg/dl、lambda链546mg/dl均升高。血、尿M蛋白(−);尿kappa链28.4mg/dl、lambda链14.3mg/dl均升高。乙肝五项阴性、抗HCV(−)。

腹部B超:未见明显异常;超声心动图提示:三尖瓣少量反流,有E/A下降;腮腺B超:双侧腮腺不均质改变并周围淋巴结显示;胸部CT:未见明显异常。

骨髓穿刺活检:骨髓增生活跃,可见三系成分,未见肿瘤成分;肌电图:腓神经源性损害。腹部皮下脂肪活检病理:刚果红染色阳性(局灶)。

眼科会诊意见:双眼干眼症、双侧结膜炎。

1.干燥综合征

2.淀粉样变性

3.周围神经病变

患者以口干、眼干起病,伴多发龋齿、腮腺肿大,有干眼症,结合ANA及抗SSA、抗SSB(+),干燥综合征(SS)诊断明确。

患者有白细胞减少及贫血,抗人球蛋白试验阴性,无营养不良性贫血依据,无M蛋白,骨髓穿刺及活检无特殊提示,考虑血液系统损害继发于干燥综合征。

患者颌下腺肿大,病理示淀粉样变,虽然腹部皮下组织活检刚果红局灶阳性,但完善检查患者无舌体肿大,心脏、腹部彩超未见心脏受累表现及肝、脾、双肾肿大等系统淀粉样变性的证据。

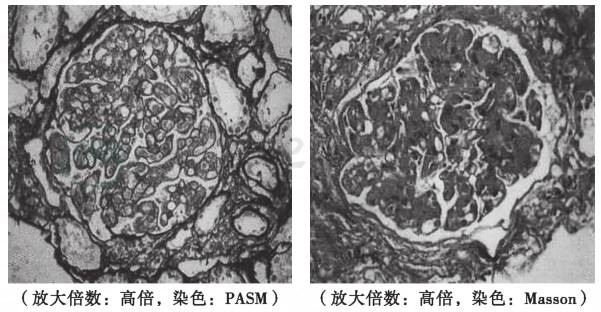

患者近3个月病情加重出现水肿,化验发现中等量蛋白尿、尿中红白细胞及低蛋白血症,给予输血纠正贫血后行肾脏活检。肾脏病理光镜下肾穿刺组织可见15个肾小球,肾小球系膜细胞及内皮细胞弥漫增生,伴白细胞浸润及核碎形成,内皮下、基膜内、系膜区嗜复红蛋白沉积,多数节段性“白金耳”形成,其中5个肾小球节段性毛细血管腔内微血栓形成;肾小管上皮细胞空泡及颗粒变性,灶状萎缩;肾间质灶状淋巴及单核细胞浸润,灶状纤维化,小动脉管壁增厚;肾小球及小动脉刚果红染色阴性;免疫荧光可见 3 个肾小球,IgA(++),IgG(−),IgM(+++),C1q(++),C3(++),FRA(−),沿系膜区及毛细血管壁呈团块及颗粒样沉积;符合毛细血管内增生性肾小球肾炎,以继发性肾炎可能性大,不除外冷球蛋白血症肾损害(图1)。

肾脏病理电镜结果符合冷球蛋白血症肾损害,同时检测血冷球蛋白阳性,冷球蛋白血症肾损害诊断明确,未发现其他病因,考虑继发于干燥综合征。

患者住院期间出现血肌酐升高至160μmol/L,考虑肾损害在进展,给予甲泼尼龙40mg qd静脉滴注,环磷酰胺0.6g q2w治疗,同时血浆置换3次,患者乏力及肢体麻木等症状好转,复查血象及肌酐恢复正常,24小时尿蛋白已降至0.23g/d。出院后行激素规律治疗及环磷酰胺治疗,随访至今病情平稳。

图1 肾脏病理可见系膜细胞及内皮细胞增生,毛细血管腔内微血栓形成

引自:主编:.风湿免疫性疾病疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-28376-2

患者肾脏受累的临床表现及化验不符合干燥综合征典型肾小管-间质损害表现,以肾小球损伤为主,且患者颌下腺活检存在淀粉样变性,腹部皮下脂肪活检提示刚果红局灶阳性,淀粉样变性也可有周围神经损害表现,虽然患者无舌体肥大、肝大、脾大表现,超声心动图未见室壁增厚或房室扩大表现,但有E/A下降,提示舒张功能减弱,故需排除肾脏是否存在淀粉样变损害。肾穿刺活检结果刚果红染色(−),可排除淀粉样变累及肾脏。目前该患者淀粉样变仅累及皮下及颌下腺,无系统累及证据。

患者肾穿刺病理结果提示肾小球改变为主,有“白金耳”、微血栓及核碎等表现,常出现系统性红斑狼疮(SLE)、冷球蛋白血症肾脏损害、乙或丙型肝炎肾脏损害等。SLE也表现为多系统损害,且可以合并干燥综合征,血液系统WBC及Hb可降低、ANA阳性、C3及C4下降,肾脏病理多表现为满堂亮,有“白金耳”、微血栓等,但目前患者临床诊断标准不能满足4条或以上,且病理免疫荧光IgG(−),证据尚不足以诊断SLE。

患者乙肝、HCV抗体均为阴性。故需考虑是否存在冷球蛋白血症肾损害可能。冷球蛋白血症与冷球蛋白相关,可继发于自身免疫性疾病,可表现为多系统损害,如皮肤紫癜样皮疹、乏力、周围神经病变、雷诺现象、肾脏损害、关节痛、肝脾大、血液系统损害、补体C3及C4下降及类风湿因子阳性等,该患者基本符合上述表现,肾脏电镜结果及血冷球蛋白阳性进一步肯定了该诊断。20%~60%冷球蛋白血症患者有肾脏损害,表现多样,可为蛋白尿、急性肾炎或急性肾功能不全等。典型冷球蛋白血症肾脏病理表现为光镜下大量单核细胞和中性粒细胞浸润,内皮细胞下无定形的PAS阳性而刚果红阴性物质的沉积,有时填充于毛细血管腔,基底膜双轨征形成,可见沉积物、系膜细胞和单核细胞插入,电镜检查可见20~35nm的微观结构沉积于内皮下和毛细血管腔。

我科研究显示,自身免疫性疾病合并冷球蛋白血症以SLE和SS最多,合并冷球蛋白血症的SLE患者肾脏受累更为常见。文献亦报道SS合并冷球蛋白血症患者并不少见,此类患者合并淋巴瘤概率显著增高,该患者已行骨髓穿刺及骨活检无淋巴瘤证据,需定期随访观察。

该患者病情复杂,有口眼干燥、反复腮腺肿大、牙齿片状脱落,血清多种自身抗体阳性等典型原发性干燥综合征表现,但患者同时合并有血液系统、神经系统受累、肾脏损伤,不能完全由SS解释,需警惕同时存在的淀粉样变及冷球蛋白血症。及时行病理检查为我们的诊断提供了很大帮助。

本例启示

干燥综合征肾脏受累,除常见肾间质小管病变,亦可出现肾小球损害。

干燥综合征肾脏受累,除常见肾间质小管病变,亦可出现肾小球损害。

干燥综合征可合并冷球蛋白血症性肾病。

干燥综合征可合并冷球蛋白血症性肾病。

干燥综合征可合并局限性淀粉样病变。

干燥综合征可合并局限性淀粉样病变。

(任立敏 李玉慧)