(一)病例信息

【病史】

女性患者,36岁,16年前开始反复出现发热、咳嗽、咳黄黏痰,伴轻度憋气,每年冬春季节受凉后易发作,发作时体温最高达39℃,使用抗菌药物治疗后可好转。1年前,患者上述症状再发,伴咯血1次,量约10ml,在外院行胸部CT检查,诊断为支气管扩张,予抗感染及对症治疗后症状好转,之后未再咯血。近1个月,患者于劳累后反复出现咳嗽、咳黄脓痰,伴发热,体温最高达39℃,经头孢曲松、左氧氟沙星等药物治疗后,症状减轻,但仍有低热。患者于2009年11月30日为进一步诊治被收入院。患者自发病以来,无胸痛,无关节肿痛、雷诺现象、多发口腔溃疡,无颜面部及双下肢水肿,大小便正常,体重无明显变化。

患者于29年前无明显诱因出现发热,伴皮肤黄染,于当地医院予地塞米松静脉滴注1个月余,体温降至正常,出院后口服泼尼松继续治疗,但再次出现发热,伴全身出充血性红疹,压之可褪色,无瘙痒,予中药治疗后好转。25年前,患者再次出现皮肤黄染,相关检查提示贫血、脾大,骨髓穿刺提示自身免疫性溶血性贫血,予大量激素治疗后好转。患者于11年前出现口干、眼干;8年前出现甲状腺肿大,三碘甲状腺原氨酸(triiodothyronine,T3)、甲状腺素(四碘甲状腺原氨酸,tetraiodothyronine,T4)正常;3年前发现鼻窦炎,并行手术治疗;7年前行药物流产1次,2年前行剖宫产术,顺产1子;对磺胺过敏。其母亲患肺间质纤维化,疑诊干燥综合征,目前口服激素治疗。

【体格检查】

体温36.7℃,心率100次/分,呼吸20次/分,血压110/80mmHg;全身浅表淋巴结未触及肿大;甲状腺Ⅱ度肿大,右叶为著,质软,活动,无压痛;双肺呼吸音粗,双下肺可闻及固定湿啰音及少量哮鸣音;腹软,下腹部可见长约15cm横行陈旧手术瘢痕,无压痛;肝肋下约2cm,质软,无压痛;脾肋下4cm,质韧;双下肢无水肿。

【实验室检查】

血常规:WBC 5.61×109/L,单核细胞(monocyte,Mo)百分比 13.8%,Hb 121g/L,PLT 260×109/L。

尿常规:未见异常。

生化:TP 55.7 g/L,ALB 42.1g/L,白蛋白 /球蛋白(albumin-globulin ratio,A/G)3.10。

血沉:20mm/1h。

【影像学检查】

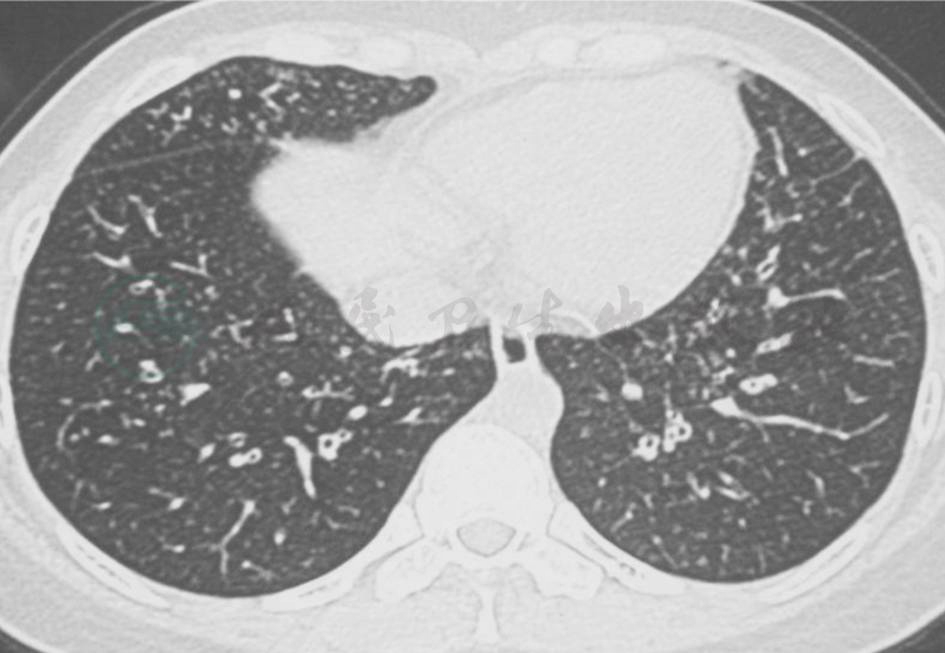

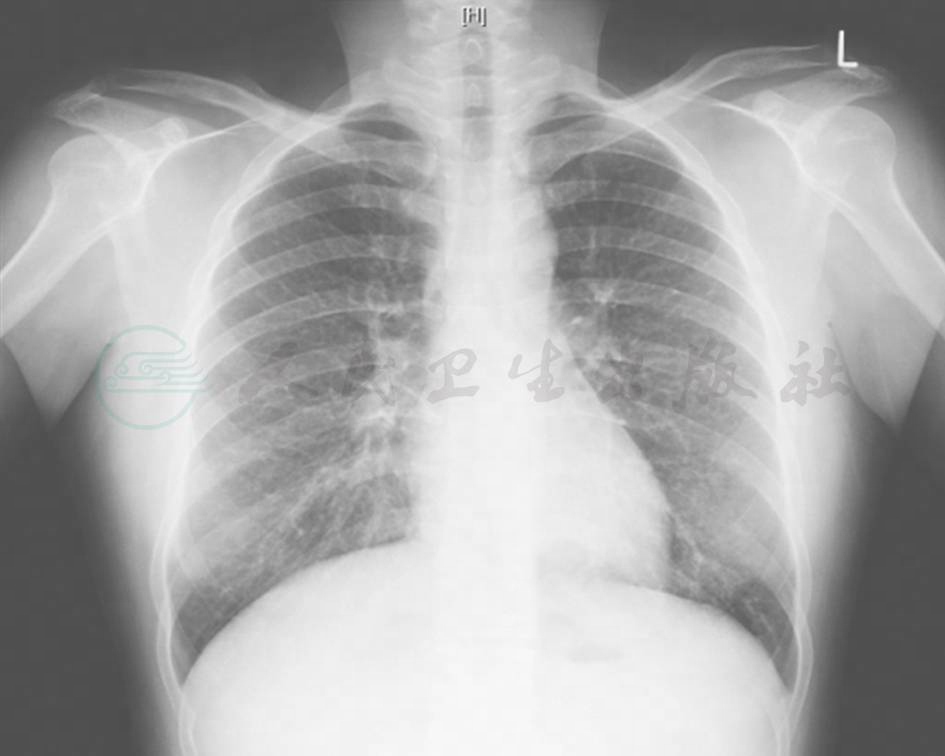

X线胸片:双肺纹理增重(图1)。

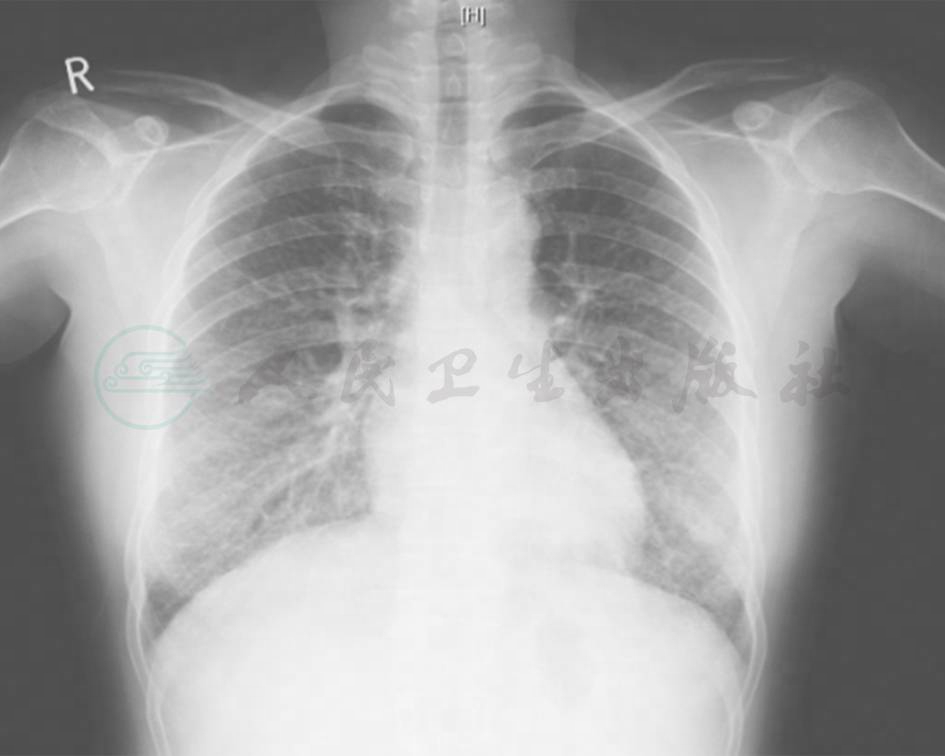

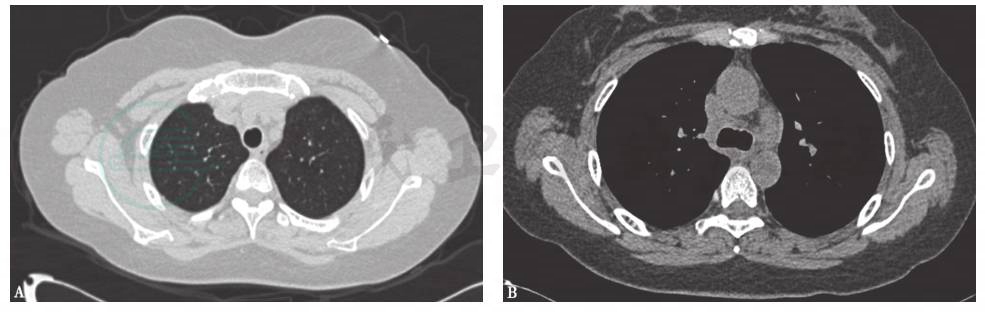

胸部CT:双下肺支气管扩张,管壁增厚,伴散在粟粒样结节影(图2)。

图1 X线胸片

图2 胸部CT表现

(二)临床思辨

【临床特点】

1.患者为青年女性,病程呈慢性,反复发病。

2.主要症状和体征为高热、咳嗽,咳黄黏痰,偶有咯血,抗感染治疗有效。双肺呼吸音粗,双下肺可闻及固定湿啰音及少量哮鸣音。

3.自年幼即有反复发热病史,合并自身免疫性溶血性贫血、鼻窦炎。

4.实验室检查显示,外周血白细胞不高,总蛋白降低,A/G明显升高。

5.胸部CT示双下肺支气管扩张,管壁增厚,伴散在粟粒样结节影。

【思辨要点】

根据上述临床特点,对本病例,应考虑支气管扩张症的诊断。支气管扩张症是由于各种原因引起支气管病理性、永久性扩张,导致反复化脓性感染的气道慢性炎症性疾病。

1.本病例是不是支气管扩张症?

支气管扩张症的临床表现为持续或反复咳嗽、咳痰,有时伴有咯血,症状反复发作,听诊可闻及固定粗湿啰音。胸部CT典型表现为支气管扩张症诊断的金标准,敏感性和特异性均达到90%以上。支气管管壁主要表现为呈柱状或囊状扩张所致的双轨征(图3)或串珠状改变(图4),气道壁增厚(支气管内径<80%外径)、黏液阻塞、树芽征及马赛克征,当扩张的支气管内有黏液栓堵塞时,可见非特异性结节或片状浸润影。胸部X线检查诊断支气管扩张的敏感性及特异性均较差。本例患者自16年前开始出现反复咳嗽,咳黄痰,曾有咯血史,双下肺可闻及固定湿啰音,符合支气管扩张症的临床表现。尽管未行胸部HRCT,但胸部CT可见双下肺支气管管壁增厚,管腔扩张,符合支气管扩张症诊断。

图3 支气管扩张症胸部CT表现

胸部CT可见支气管呈囊样扩张(实心箭头),有典型印戒征(空心箭头)

图4 支气管扩张症胸部CT表现

胸部CT可见支气管呈串珠样扩张(实心箭头)

2.本例患者是否存在导致支气管扩张症的潜在病因?

除少数由发育缺陷及遗传因素导致的先天性支气管扩张外,大部分支气管扩张症为继发性,应积极寻找原发病因,以便尽早采取针对性治疗,改善患者预后。

支气管感染和支气管阻塞是继发性支气管扩张症发病机制中的关键环节。儿童时期患下呼吸道感染、肺结核、非结核分枝杆菌感染、百日咳等可直接导致支气管结构破坏,从而继发反复细菌感染。免疫功能缺陷、气道黏膜纤毛上皮清除功能下降等原因导致气道防御功能受损,也可引起反复感染、细菌定植,继发气道炎症反应,并进一步造成气道破坏,防御功能下降,形成恶性循环。慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘等慢性呼吸道疾病及类风湿关节炎等结缔组织疾病也常伴发支气管扩张。因此,诊断支气管扩张症时应全面采集病史,包括既往史(特别是幼年时下呼吸道感染性疾病病史)、误吸病史、呼吸道症状(包括上呼吸道症状)和全身症状、有害物质接触史等,并进行相应检查(表1),以明确病因。

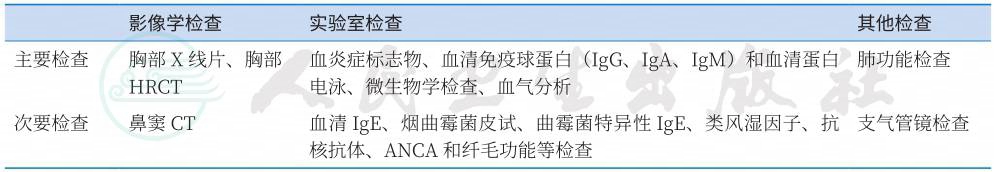

表1 支气管扩张症的辅助检查

影像学检查 实验室检查 其他检查 |

主要检查 胸部X线片、胸部 HRCT 血炎症标志物、血清免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)和血清蛋白 电泳、微生物学检查、血气分析 肺功能检查 次要检查 鼻窦CT 血清IgE、烟曲霉菌皮试、曲霉菌特异性IgE、类风湿因子、抗 核抗体、ANCA和纤毛功能等检查 支气管镜检查 |

本例患者否认幼时麻疹、肺结核病史,但自幼出现反复发热,伴皮肤黄染,曾诊断自身免疫性溶血性贫血,有口干、眼干等自身免疫性疾病表现,同时合并鼻窦炎,应鉴别干燥综合征等自身免疫性疾病以及免疫功能缺陷、气道黏膜纤毛上皮清除功能下降等病因。

3.如何评估支气管扩张症病情?

关于支气管扩张症病情严重程度,尚无明确分级。研究表明,年龄、体质指数、住院史、喘息症状、FEV1、铜绿假单胞菌定植、影像学表现等可作为评价患者生活质量和预后的指标。支气管扩张病变广泛及反复发生肺部感染的患者,可并发阻塞性肺气肿、呼吸衰竭及慢性肺源性心脏病,应当同时对并发症进行相应评估。

对于确诊支气管扩张症的患者,应记录痰的性状、24小时痰量、每年因感染导致急性加重的次数以及抗菌药物使用情况,完善相应检查(表1),以评估疾病严重程度;行下呼吸道微生物学检查,以指导抗菌药物的选择;常规行血气分析评估是否合并低氧血症和(或)高碳酸血症;建议每年行肺通气功能检查(FEV1、用力肺活量、呼气峰流速),合并气流阻塞者应行舒张试验评价用药后肺功能改善情况。

(一)临床信息

【补充病史】

患者7年前(2002年8月27日)行药物流产手术时检查发现,免疫球蛋白减低(IgA 0.08g/L,IgM 0.91g/L,IgG 0.88g/L,补体 C3 1.01g/L,补体 C4 0.22g/L),ANA、ANCA、u1RNP、SM、SSA、SSB、Scl-70、Jo-1、rRNP、ACL-IgG、ACL-IgH均阴性,快速狼疮因子阳性,T细胞亚群CD3 63%、CD4 60%、CD8 20%。

【实验室检查】

1.感染相关检查

痰普通细菌涂片及染色找到革兰阳性球菌,未找到抗酸阳性杆菌,痰细菌、真菌培养阴性;嗜肺军团菌抗体IgM、嗜肺军团菌抗体IgG、肺炎支原体抗体、肺炎衣原体抗体IgM均阴性,HBsAg、HCV抗体、HIV抗体、梅毒螺旋体抗体均阴性。

2.免疫相关检查

血清蛋白电泳:白蛋白63.2%,α1球蛋白10.2%,α2球蛋白16.6%,β1球蛋白6.3%,β2球蛋白2.6%,γ球蛋白1.1%,A/G 1.72。

血清免疫球蛋白:IgA 0.0667g/L,IgG 0.488g/L,IgM 0.258g/L,补体 C3 0.812g/L,补体 C4 0.110g/L。

血清自身抗体:抗核抗体(ANA)1∶40,抗内皮细胞抗体、ANCA-PR3、ANCA-MPO、线粒体抗体IgG M2、线粒体抗体IgG M4、线粒体抗体IgG M9、SSB、SSA、RNP、Sm均阴性。

Coombs试验:抗血友病球蛋白(antihemophilic globulin,AHG)强阳性,IgG 阴性,C3d强阳性。

3.其他检查

血气分析:pH 7.46,PaCO2 38mmHg,PaO2 101mmHg,HCO3- 27.0mmol/L,SaO2 98%。

肺部肿瘤标志物:癌胚抗原、CYFRA21-1、NSE、铁蛋白均正常。

甲状腺功能:游离三碘甲状腺原氨酸(free triiodothyronine,FT3)、游离甲状腺素(FT4)、T3、T4正常,促甲状腺激素刺激激素(TSH)5.51μIU/ml,甲状腺球蛋白抗体444.7IU/ml,甲状腺过氧化物酶抗体131.4IU/ml。

骨髓穿刺形态学检查:骨髓增生Ⅳ~Ⅴ级,局部增生Ⅳ级,粒系∶红系=14.8∶1,粒系除杆状核细胞外各阶段比例升高,可见嗜酸细胞,红系增生受抑,成熟红细胞形态大致正常,血片提示杆状核及单核细胞比例偏高。

【支气管镜检查】

支气管镜下见双肺各叶段支气管通畅,黏膜充血,呈慢性炎症表现。BALF(右中叶内侧段)细胞总数0.85×106/ml,巨噬细胞百分比47%,中性粒细胞百分比2%,淋巴细胞百分比50%,嗜酸性粒细胞百分比1%。

【肺功能检查】

FEV1 61%预计值,FEV1/FVC 77.1%,通气功能轻度障碍,以限制型为主,弥散功能降低,气道阻力正常,残气量降低。

【影像学检查】

腹部B超:肝多发血管瘤;脾大,厚约4.2cm,长约14.2cm,实质回声均匀。

甲状腺B超:右叶实性及囊实混合性结节。

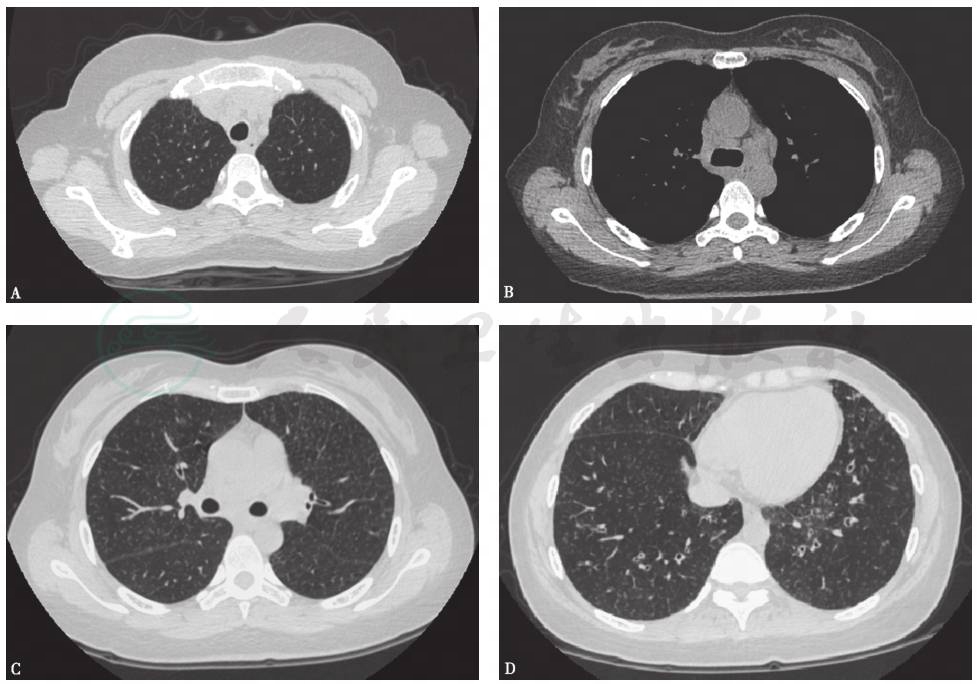

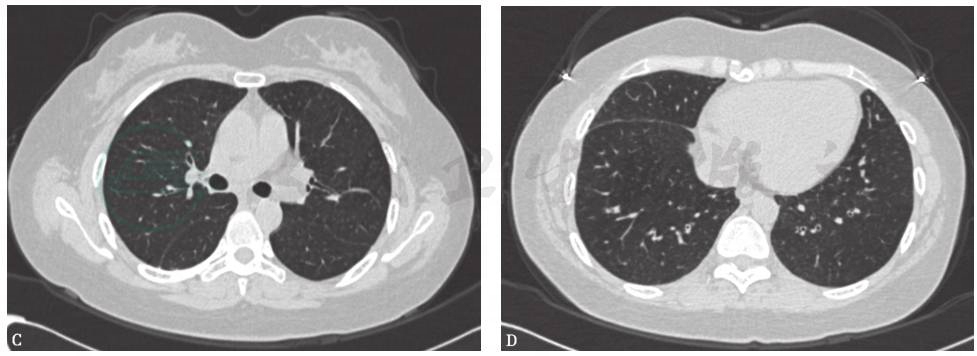

胸部CT:可见双肺纹理增多,有散在粟粒影,支气管柱状扩张,以下叶为主,伴有树芽征;双下肺小叶间隔增厚;纵隔内2R、4L、4R及5区可见肿大淋巴结;双侧胸膜未见异常(图5)。

图5 胸部CT表现

胸部CT可见散在粟粒影,支气管柱状扩张,以下叶为主,伴有树芽征和小叶间隔增厚(A、C、D);纵隔内4L、4R及5区可见肿大淋巴结(B)

(二)临床思辨

患者入院后所做系列检查显示:①免疫球蛋白水平明显低下,ANA 1∶40,其余自身抗体均阴性;②常规病原学检查均阴性。结合临床表现及影像学特点,本病例基本可诊断支气管扩张症,目前尚无严重肺功能损害及铜绿假单胞菌定植。患者有反复呼吸道感染,合并自身免疫性溶血性贫血、脾大等表现,辅助检查示自身抗体阴性,而免疫球蛋白水平显著降低,不支持结缔组织疾病诊断,应考虑普通变异型免疫缺陷病可能。

1.本病例是否可诊断普通变异型免疫缺陷病?

普通变异型免疫缺陷病(common variable immunodeficiency,CVID)是一种原发性免疫缺陷病,以低免疫球蛋白血症、复发性感染为主要特征。CVID临床表现多样,严重程度不一。反复感染最为常见,尤其是反复呼吸道感染,也可出现消化道感染,部分患者表现为炎性肠病,如克罗恩病、溃疡性结肠炎;其次是淋巴组织增生及恶性肿瘤,约40%患者脾大,约20%有淋巴结肿大;20%~25%的患者合并自身免疫性疾病,常见免疫性血细胞减少(包括免疫性血小板减少、溶血性贫血)、恶性贫血、慢性关节炎、硬皮病、系统性红斑狼疮、自身免疫性肝损害、甲状腺疾病、爱迪生病、糖尿病等;约10%患者病灶的病理为肉芽肿。CVID最常见的受累部位为肺,也可见于皮肤、肠道、肝等,表现为多系统肉瘤样病变。

该病的诊断主要依据临床表现及免疫学检查:①年龄超过2岁,临床表现为反复感染(包括细菌、支原体、真菌和病毒等);②免疫球蛋白测定示IgG显著减低(至少低于同年龄平均值2个标准差);③IgA或IgM至少一种明显减低;④排除已知的其他可致免疫球蛋白减少的疾病,如X连锁先天低丙种球蛋白血症、选择性IgA缺乏症和IgG亚类缺乏症等。

本例患者为中年女性,6岁时出现黄疸、发热、皮疹,10岁时再次出现黄疸、发热,同时出现脾大、贫血,骨髓穿刺提示免疫性贫血,20岁左右时开始出现反复呼吸道感染,查IgA、IgG、IgM均明显降低,结合病史,考虑CVID诊断成立。

2.本例患者的肺部表现是否与普通变异型免疫缺陷病相关?

CVID的肺部受累包括反复感染、非感染性气道异常、慢性肺疾病、慢性炎症(肉芽肿、间质性肺炎)以及良、恶性肿瘤。CVID的肺部受累多以反复呼吸道感染为主,但也可出现非感染性弥漫性肺部病变,包括淋巴细胞性间质性肺炎(LIP)、滤泡性细支气管炎、淋巴样增生以及非坏死性肉芽肿性肺疾病。本例患者近16年来反复发作发热、咳嗽、咳黄痰,抗感染治疗有效,同时合并鼻窦炎,胸部CT示双肺多发支气管扩张,首先考虑为CVID引起呼吸道反复感染导致支气管扩张。患者胸部CT尚可见多发粟粒样结节,伴纵隔淋巴结肿大,BALF细胞分类以淋巴细胞为主,因此,还应注意排除特殊感染,如粟粒性肺结核及非感染性肺部病变。

3.普通变异型免疫缺陷病应当如何治疗?

CVID目前尚无根治方法,以定期静脉注射丙种球蛋白替代治疗及对症支持治疗为主。有研究表明,与应用低剂量丙种球蛋白(每个月0.1g/kg)相比,应用较大剂量丙种球蛋白(每个月0.4g/kg)可明显提高患者10年生存率,因此,目前建议治疗剂量为每个月0.4g/kg,维持患者血浆IgG水平在5~7g/L。

(一)临床信息

患者出院后维持规律静脉滴注免疫球蛋白治疗(每个月10g),发热、咳嗽、咳痰发作次数较前明显减少。在维持治疗过程中,患者无明显诱因出现活动后气短,上4层楼即出现明显憋气,休息后可好转,遂再次入院诊治。

【体格检查】

体温36.9℃,脉搏76次/分,呼吸18次/分,血压120/80mmHg;神清,精神可;双侧颈部可触及多个黄豆大小淋巴结,质韧,无触痛;甲状腺Ⅱ度肿大;双肺呼吸音清,左下肺可闻及少量湿啰音;心界不大,心律齐;腹软,肝、脾肋下未触及。

【实验室检查】

免疫相关检查:IgG 2.90G/L,IgA 0.0667G/L,IgM 0.359G/L,补体C3 0.789G/L,补体C4 0.111G/L,抗链O 23.5IU/ml,类风湿因子20.0IU/ml,CRP 7.08mg/L,ANA1∶40。

外周血免疫功能:淋巴细胞占有核细胞26.76%,其中CD3+T细胞占淋巴细胞15.75%,CD4+/CD3+T细胞占T细胞31.32%,CD8+/CD3+T细胞占T细胞64.07%,CD4/CD8=0.48,CD3-/CD56+NK细胞占淋巴细胞7.43%,CD19+B细胞占淋巴细胞18.71%。

血管紧张素转化酶(angiotensin-convertion enzyme,ACE):55.4U/L(2011年11月28日)。

病原学检查:PCT<0.1ng/ml;嗜肺军团菌抗体IgM、嗜肺军团菌抗体IgG、肺炎支原体抗体、肺炎衣原体抗体IgM均阴性;病原菌核酸扩增结果:肺炎链球菌(+++),金黄色葡萄球菌(+);血PCR细小病毒B19、EB病毒、巨细胞病毒均阴性;HBsAg、抗HIV、抗HCV、TPHA均阴性。

动脉血气分析(未吸氧):pH 7.44,PaCO2 38mmHg,PaO2 84mmHg,SaO2 97%。

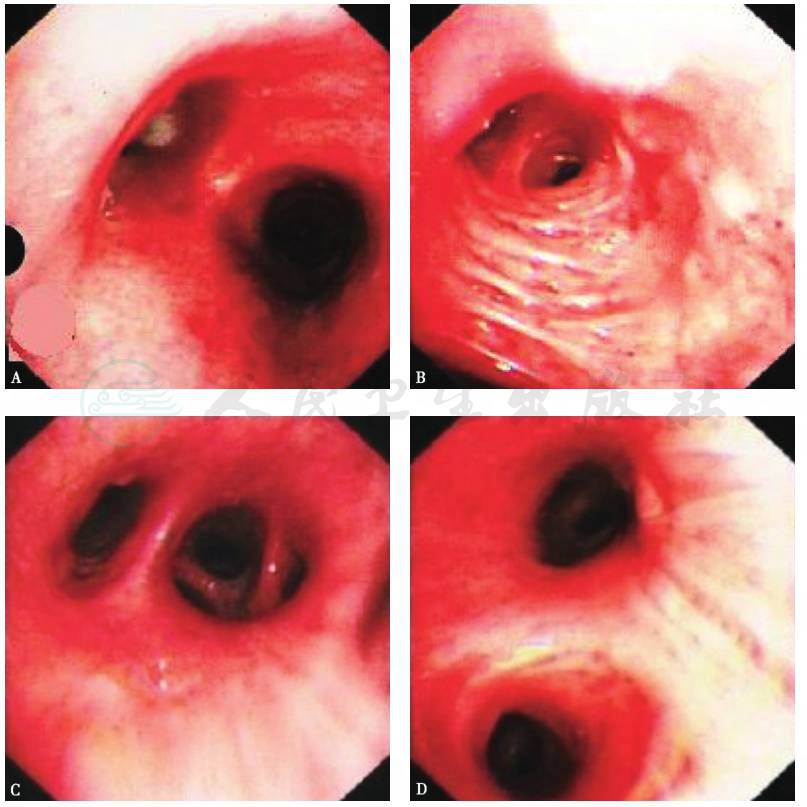

【支气管镜检查】

支气管镜检查(2011年11月23日):镜下见气管黏膜光滑,稍充血,管腔内可见白色分泌物;左侧支气管各叶段黏膜充血、稍肥厚,未见出血点及新生物,管腔内可见白色黏稠分泌物(图6)。

图6 支气管镜检查镜下表现(2011-11-23)

A.气管隆嵴;B.左上叶支气管;C.右中间段支气管;D.左下叶支气管

支气管肺泡灌洗液细胞计数及分类(右中叶内侧段):细胞总数0.42×106/L,巨噬细胞百分比30.5%,中性粒细胞百分比0.5%,淋巴细胞百分比68.5%。

支气管肺泡灌洗液免疫功能检查:CD3+T细胞占淋巴细胞54.89%,CD4+/CD3+T细胞占T细胞58.79%,CD8+/CD3+T细胞占T细胞34.02%,CD4/CD8=1.72。

支气管肺泡灌洗液:墨汁染色、六胺银染色、浓缩查抗酸杆菌、细菌涂片、细菌培养、真菌培养均阴性。CMV-PCR< 6.0×102copy/ml。

支气管肺泡灌洗液涂片(右中叶):可见大量退变的肺泡上皮细胞、吞噬细胞及淋巴细胞,多量中性粒细胞,散在嗜酸性粒细胞及红细胞。

【肺功能检查】

通气功能重度障碍,以限制型为主(FVC 49.8%预计值,FEV1 47.6%预计值,FEV1/FVC 82.58%),弥散功能降低(一氧化碳弥散量为43.2%预计值);气道阻力正常,残气量正常;总呼吸阻抗增高,共振频率增高,总气道阻力增高,中心气道阻力增高;支气管扩张试验阴性。

【影像学检查】

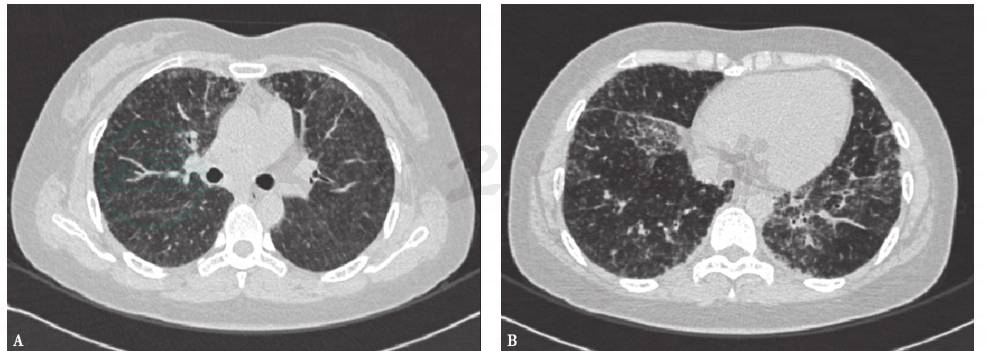

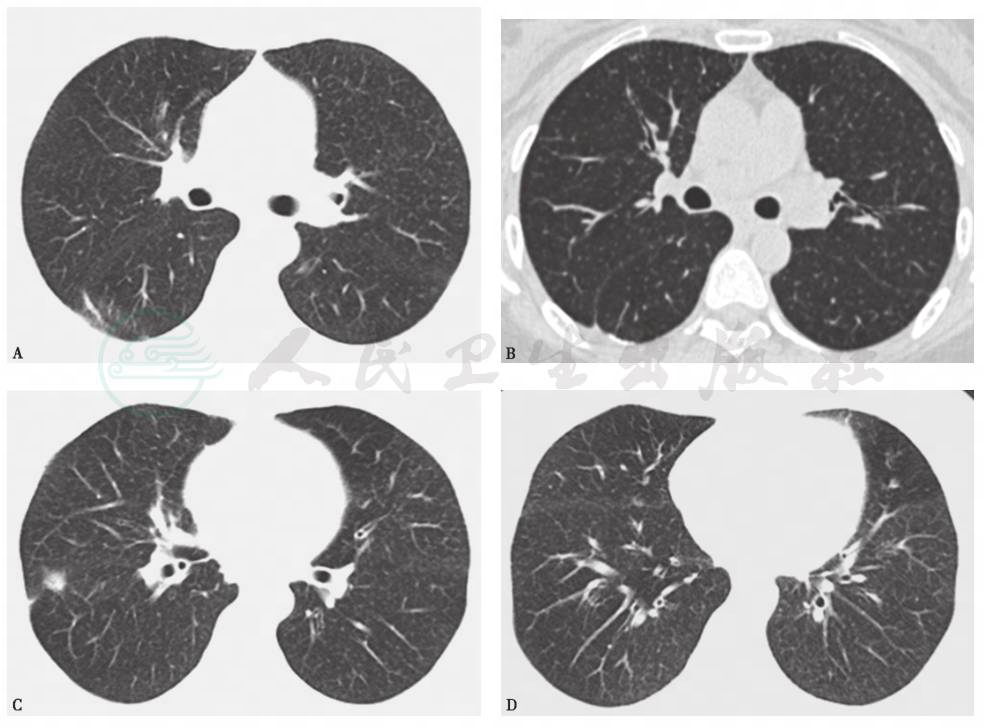

复查X线胸片可见双肺纹理逐渐增多(图7),以及双下肺密集小结节影(图8)。胸部CT示双肺间质性病变、粟粒性结节较前明显加重,双肺支气管扩张基本同前,纵隔多发肿大淋巴结变化不明显(图9)。

图7 X线胸片(2010-01-07)

X线胸片可见双肺纹理稍多

图8 X线胸片(2011-11-24)

X线胸片可见双肺纹理增多模糊,双肺中下野散在多发密集小结节影

图9 胸部CT表现(2011-11-10)

胸部CT可见双肺粟粒性结节较前明显加重

【肺组织活检】

肺组织活检(2011年11月28日):行全麻下VATS肺楔形切除术,术中见胸腔内脏壁层胸膜间无明显粘连,胸腔内未见明显积液,触诊右肺各叶脏层胸膜下有砂粒感,而肺实质内并无明显结节感,于右肺中叶外侧段及下叶背段两处分别切取约4cm×2cm×2cm大小肺组织送病理及病原学检查,于隆嵴下切取部分淋巴结组织,一并送病理检查。

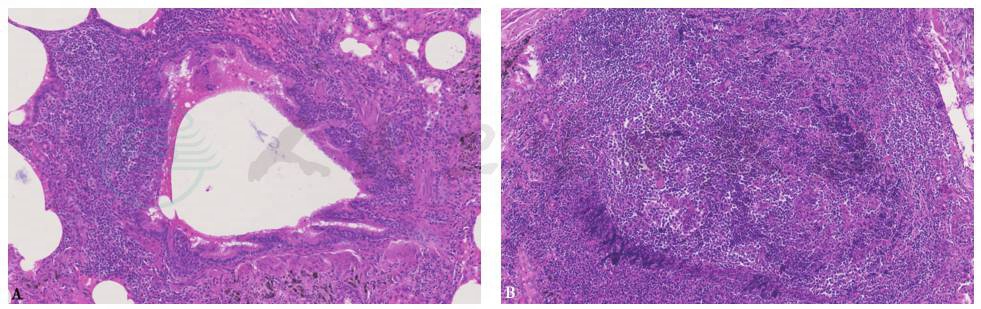

病理检查结果:肺组织(右肺中叶、右肺下叶)可见以细支气管为中心的肉芽肿性病变伴灶状淋巴细胞、浆细胞浸润,淋巴滤泡形成(图10A),部分多核巨细胞内可见钙化小体,抗酸染色和PAS染色阴性,符合肉芽肿性淋巴细胞性间质性肺炎;淋巴结反应性增生(纵隔7组淋巴结, 图10B)。浓缩肺组织后查结核分枝杆菌、TB-PCR、细菌涂片、细菌培养、真菌培养、六胺银染色均阴性。

图10 术后病理检查结果(HE染色,100×)

最后诊断:普通变异型免疫缺陷病,肉芽肿性淋巴细胞性间质性肺炎。

对于合并GLILD的CVID患者,目前尚无确定的治疗指南。糖皮质激素可缓解患者的临床症状、改善影像学异常,也有加用免疫抑制剂(如环孢素)治疗本病的报道。也有报道使用英夫利昔单抗成功治疗对糖皮质激素及丙种球蛋白初始无反应且合并干酪样肉芽肿病变的CVID患者,提示抗肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)治疗对 GLILD有效。

本例患者诊断明确后,继续给予免疫球蛋白替代治疗,同时加用泼尼松(30mg,每天1次),气短症状缓解,3个月后复查胸部CT见双肺粟粒性结节显著减少,纵隔肿大淋巴结略有缩小,双肺支气管扩张无显著变化(图11)。

图11 治疗3个月后复查胸部CT表现(2012-02-21)

此后激素逐渐减量,患者自觉症状无加重,间断出现发热、咳嗽等感染症状,每年1~2次,口服抗感染药物可缓解。1年后,患者自行停药。2015年3月12日复查胸部CT,见双肺粟粒样结节影较前略有增多,左肺舌叶、双下肺轻度支气管扩张伴两肺细支气管炎,右侧胸膜及叶间裂肥厚、钙化,肿大纵隔淋巴结无明显改变(图12)。

图12 复查胸部CT表现(2015-03-12)

(二)临床思辨

本例患者为青年女性,患病初期住院诊断为普通变异型免疫缺陷病,给予免疫球蛋白替代治疗,反复感染症状减轻,近期出现活动后气短加重,胸部CT示双肺多发粟粒性结节较前明显增多,沿支气管血管束及胸膜下分布,也可见到树芽征,伴小叶间隔增厚及纵隔淋巴结肿大,支气管扩张无显著变化。

此时应思考:患者病情加重的原因是什么?

根据患者的临床及影像学表现,应鉴别以下病因:

1.感染性疾病

本例患者有免疫缺陷病基础,容易合并肺部感染性病变,反复感染可导致支气管扩张,黏液栓塞,胸部影像可出现树芽征,但较少出现沿支气管血管束及胸膜下分布的结节,且患者经免疫球蛋白替代治疗后发热、咳嗽、咳痰等感染症状已较前缓解,因此应重点排除特异性感染:

粟粒性肺结核:患者在患病初期就诊时胸部CT即可见粟粒样结节,但病原学检查未找到结核分枝杆菌感染证据,此次入院胸部CT提示双肺粟粒性结节较前加重,应注意排除粟粒性肺结核可能。患者发病以来,无午后低热、盗汗、乏力、消瘦等结核中毒症状,需进一步完善痰、经支气管镜气道吸取物找抗酸杆菌。

病毒性肺炎:免疫缺陷患者易罹患病毒感染,可出现间质性肺炎样表现,但本例患者近期无上呼吸道感染表现,无持续性高热、心悸、气急、发绀等症状,影像学检查见肺部结节存在时间较长,不支持此诊断。

真菌感染:免疫缺陷患者是深部真菌感染的高危人群,根据本例患者的影像学表现尤其应排查肺孢子菌肺炎。

2.非感染性疾病

肉芽肿性淋巴细胞性间质性肺炎(granulomatous lymphocytic interstitial pneumonia,GLILD):是CVID患者肺部常见的非感染性病变。GLILD患者多存在呼吸困难以及脾大,肺功能以限制性通气功能障碍为主,伴有弥散功能降低。HRCT特征性表现为磨玻璃影及网格影,活检可以证实诊断。

结节病:是一种多系统器官受累的肉芽肿性疾病,常侵犯肺、双侧肺门淋巴结。累及肺部可无症状或出现呼吸困难、咳嗽、咳痰等非特异性症状,还可累及肺外器官,出现结节性红斑、虹膜睫状体炎、外周淋巴结肿大等表现。胸部影像学表现为双侧弥漫性网状及结节影,多沿支气管血管束或胸膜下分布,可合并肺门、纵隔淋巴结肿大;BALF中淋巴细胞明显增多,以CD4+细胞为主。本病例的临床症状及影像学表现均不能排除结节病,可根据血清血管紧张素转化酶、淋巴结活检、肺活检等进行鉴别。

淋巴瘤:CVID患者常并发恶性肿瘤,以B淋巴细胞肿瘤最为常见。淋巴瘤常见的全身症状有发热、消瘦、贫血等,可出现纵隔淋巴结肿大,累及胸膜可出现胸腔积液,累及肺部可出现弥漫结节、小叶间隔增厚、磨玻璃影、肺实变等多种表现,肺部活检有助于明确诊断。

本例患者各项检查未查找到明确的病原菌,BALF细胞分类以淋巴细胞为主,经肺组织活检排除了粟粒性肺结核、结节病、淋巴瘤等病变,证实为肺内弥漫性淋巴细胞浸润伴淋巴滤泡形成,并见散在上皮样细胞肉芽肿结节及多核巨细胞,符合肉芽肿性淋巴细胞性间质性肺炎改变,结合病史考虑其肺部病变为普通变异型免疫缺陷病累及肺部的非感染性病变。

本例患者以反复呼吸道感染为主要表现,查体及影像学检查提示存在支气管扩张,同时合并自身免疫性溶血性贫血等自身免疫性疾病,应考虑免疫缺陷、自身免疫病等继发的支气管扩张症,须注意检查血清蛋白电泳、免疫球蛋白、自身抗体等指标,查找支气管扩张症的病因并积极治疗。患者多次检查示血清免疫球蛋白显著减低,骨髓穿刺及染色体检查未见异常,符合普通变异型免疫缺陷病的诊断,给予免疫球蛋白替代治疗后反复感染症状亦得以缓解。但是,患者胸部CT除支气管扩张表现外,还可见弥漫性粟粒样结节伴纵隔淋巴结肿大,支气管肺泡灌洗液中淋巴细胞水平升高,无法用普通变异型免疫缺陷病导致的肺部非特异性感染解释,同时也需进一步排除结核分枝杆菌、真菌等病原体感染。替代治疗1年后,患者反复感染症状缓解,但出现活动后气短加重,胸部粟粒样病变增多,此时除考虑CVID合并感染性病变外,还应考虑非感染性病变,病因不易鉴别且影响治疗决策时,即应早期行有创检查明确病因。本例患者经肺活检证实为肉芽肿性淋巴细胞性间质性肺炎,排除了结核分枝杆菌、真菌等特异性感染,给予激素治疗后病情较前缓解。

免疫缺陷性疾病患者,一方面由于机体防御功能下降可出现反复感染,另一方面又可出现免疫功能紊乱,容易合并多种自身免疫性疾病或恶性肿瘤。因此,应密切关注患者病情进展,及时甄别感染性或非感染性病变,并给予适当治疗,避免出现不可逆损害。

(马艳良 高占成)

1.成人支气管扩张症诊治专家共识编写组.成人支气管扩张症诊治专家共识.中华结核和呼吸杂志,2012,35:485-492.

2.Chapel H,Cunningham-Rundles C.Update in understanding Common Variable Immunodeficiency Disorders(CVIDs)and the management of patients with these conditions.Br J Haematol,2009,145(6):709-727.

3.James D.Chalmers,Pieter Goeminne,Stefano Aliberti,et al.The Bronchiectasis Severity Index.An International Derivation and Validation Study.Am J Respir Crit Care Med,2014,189(5):576-585.