临床特点

现病史:女性,59岁,退休职工。主因咳嗽、咳痰伴活动喘憋2个月余,于2015年11月6日入院。患者2015年9月出现咳嗽、咳黄色痰,伴有活动后喘憋,无发热、头痛、头晕,无胸痛,无肩背部放射性疼痛,无腹痛、腹泻,患者就诊于内蒙古自治区人民医院查血常规示白细胞4.46×109/L,中性粒细胞61%,行胸部CT检查(2015年10月13日)示双下肺多发斑片状模糊影,诊断“大叶性肺炎”,给予“头孢孟多、多西环素”(剂量不详)抗感染治疗,复查肺部CT(2015年10月29日)示双肺多发斑片状模糊及实变影,较前进展,考虑炎症。支气管镜检查(2015年11月2日)未见明显异常。患者症状较前无明显改善,就诊于我院门诊,为进一步诊治收入院。

既往史:银屑病病史10余年,自服“阿维A胶囊”治疗。发现血压升高1年余,血压最高150/70mmHg,自服硝苯地平缓释片(剂量不详)降压治疗,近半年未服药,平时未规律监测血压。否认糖尿病、脑血管疾病、精神疾病病史,否认心脏病、消化系统疾病病史,否认肝炎、结核、疟疾等传染病史,否认手术史,否认外伤史,否认输血史,否认药物、食物过敏史,预防接种史不详。

个人史及家族史:生于内蒙古呼和浩特市,久居于本地,无疫区、疫情、疫水居住史,无牧区、矿山、高氟区、低碘区居住史,无化学性物质、放射物、毒物接触史,无毒品接触史,无吸烟史,无饮酒史。有近期养狗和养鸟史。否认家族中传染病及遗传病史。

入院查体:T 36.4℃,P 80次 /分,R 26次/分,BP 105/60mmHg。正常面容,自主体位,神志清醒,查体合作。全身皮肤黏膜未见黄染及皮疹,右侧腹股沟可触及一个2.0cm×0.5cm大小肿大淋巴结。双侧呼吸运动度对称,双肺呼吸音粗,双下肺可闻湿啰音,未闻及胸膜摩擦音。心脏、腹部、四肢及神经系统检查无明显异常。

1.肺部阴影性质待查:肺部感染?间质性肺病?;2. 高血压病1级(高危);3. 银屑病;4. 肝囊肿。

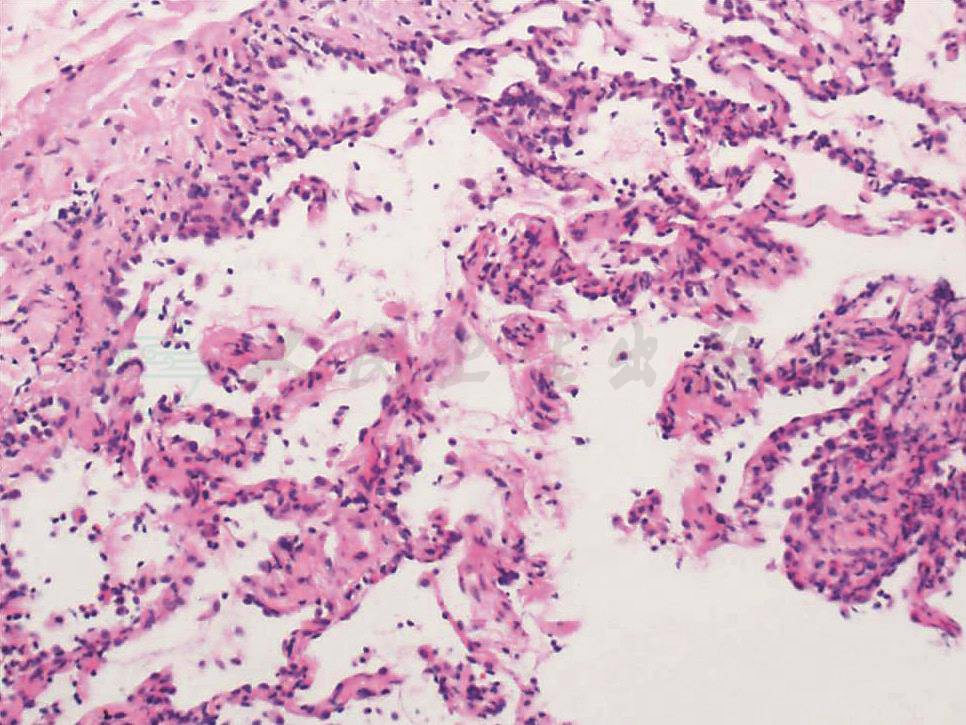

患者入院后完善相关检查及检验,血常规示白细胞4.46×109/L,中性粒细胞61%,肿瘤标志物:CA125 41.54U/ml↑、CYFRA21-1 5.88ng/ml↑。动脉血气(吸氧 29%)示:pH 7.439,PCO2 40.3mmHg,PO2 74.2mmHg,SO2 94.7%。肺部 CT(2015年 11月 6日)示双肺多发斑片状模糊及实变影。给予吸氧、止咳化痰,莫西沙星抗感染治疗。肺功能(2015年11月9日)提示中度限制性通气功能障碍。于2015年11月16日行支气管镜检查及肺泡盥洗,内镜诊断:支气管镜下未见明显异常,肺泡盥洗(生理盐水100ml,回收50ml):中性粒细胞 15%,嗜酸性粒细胞7%,淋巴细胞3%,巨噬细胞75%,细胞总数0.6×106个。2015年11月20日行CT引导下经皮肺穿刺活检,病理可见纤维组织增生及炎细胞浸润(图1)。

图1 肺穿刺活检病理

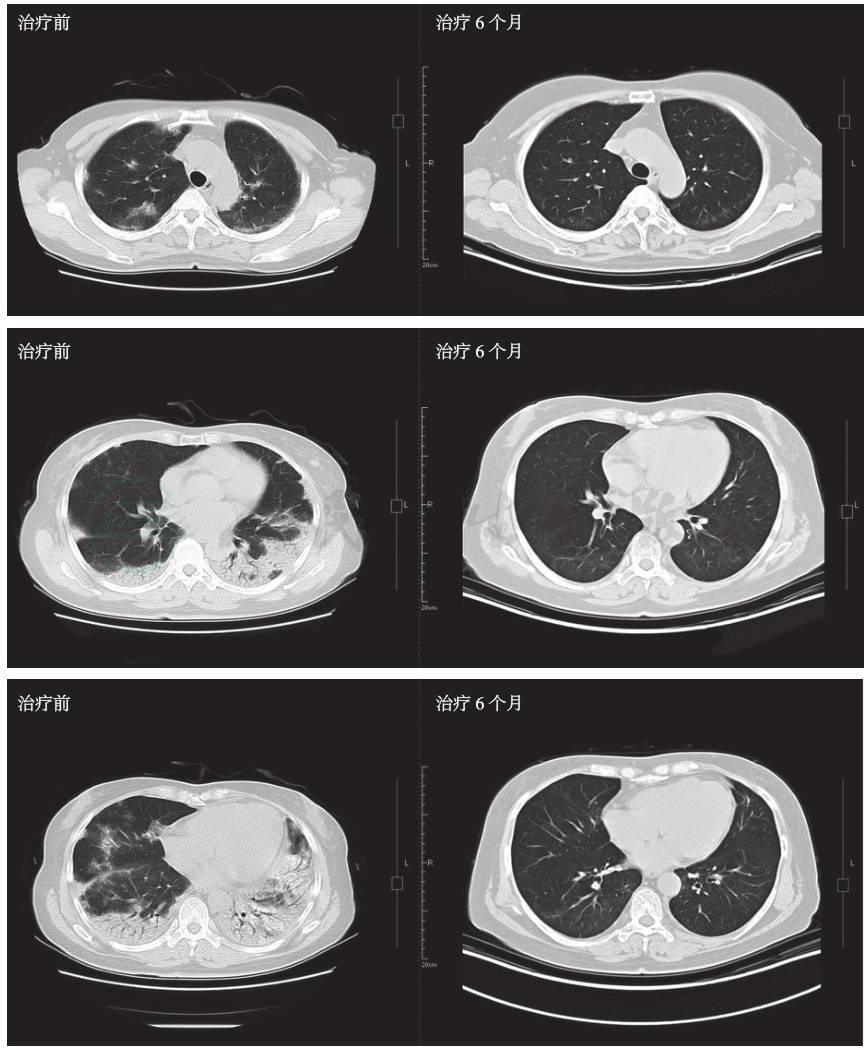

患者诊断“间质性肺疾病:非特异性间质性肺炎可能性大”,2015年12月2日起予以注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(80mg 1次/日)冲击3天,2015年12月5日改为甲泼尼松龙片40mg 1次/日口服,并辅以乙酰半胱氨酸、吡非尼酮治疗。复查血气分析提示氧分压较前明显改善。2015年12月21日复查肺部CT(图2)示双肺较前明显吸收好转,肺功能提示轻度限制性通气功能障碍,较前好转。患者活动后呼吸困难、咳嗽、咳痰较前明显好转。嘱出院继续口服甲泼尼松龙片40mg 1次/日至少3周,定期复查肺部CT,呼吸科门诊随诊。

图2 2015-12-21复查肺部CT示双肺较前明显吸收好转

1.间质性肺疾病:非特异性间质性肺炎可能性大;2. 高血压病1级(高危);3. 银屑病;4. 肝囊肿;5. 高脂血症。

1.定义

间质性肺疾病(interstitial lung disease,ILD)[1]是一组主要累及肺间质、肺泡和(或)细支气管的肺部弥漫性疾病,通常亦称作弥漫性实质性肺疾病(diffuse parenchymal lung diseases,DPLD)。ILD不是一种独立的疾病,它包括200多个病种。主要表现为渐进性劳力性气促、限制性通气功能障碍伴弥散功能降低、低氧血症和影像学上的双肺弥漫性病变。

2.分类

目前国际上将ILD/DPLD分为四类:

(1)已知病因的DPLD

如药物诱发性、职业或环境有害物质诱发性(铍、石棉)DPLD或胶原血管病的肺表现等。

(2)特发性间质性肺炎

特发性间质性肺炎(idiopathic interstitial pneumonia,IIP),包括6种临床病理类型:特发性肺纤维化(idiopathic pulmonary fibrosis,IPF)/寻常型间质性肺炎(usual interstitial pneumonitis,UIP),非特异性间质性肺炎(non-specificinterstitialpneumonia,NSIP),隐源性机化性肺炎(cryptogenic organizing pneumonia,COP)/机化性肺炎(organized pneumonia,OP),急性间质性肺炎(acute interstitial pneumonia,AIP)/弥漫性肺泡损伤(Diffuse alverolar damage,DAD),呼吸性细支气管炎伴间质性肺疾病(respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease,RBILD)/呼吸性细支气管炎(respiratory bronchiole,RB),脱屑性间质性肺炎(desquamative interstitial pneumonia,DIP)。

(3)肉芽肿性DPLD

如结节病、外源性过敏性肺泡炎、Wegener肉芽肿等。

(4)其他少见的DPLD

如肺泡蛋白质沉积症、肺出血-肾炎综合征、肺淋巴管平滑肌瘤病、朗格汉斯细胞组织细胞增多症、慢性嗜酸性粒细胞性肺炎、特发性肺含铁血黄素沉着症等。

3.诊断

(1)病史、职业史

ILD中约1/3致病原因已明确,其中以职业环境接触外源性抗原为主,所以患者职业史、用药史可能提供重要的诊断线索。

(2)临床表现

多为隐袭性起病,主要症状为干咳和劳力性气促。随着病情进展出现渐进性加重的劳力性呼吸困难。主要体征为呼吸浅快,以双下肺为主的爆裂音,杵状指(趾),晚期可出现呼吸衰竭或(和)心力衰竭。

(3)影像学检查

胸片的早期异常征象有磨玻璃样阴影、肺纹理增多。病变进一步发展,可出现广泛网格影、网状结节影、结节状影等,晚期呈蜂窝肺样改变,病变常累及双肺。

(4)肺功能检查

特征性改变为限制性通气功能障碍和弥散功能障碍。

(5)支气管肺泡灌洗

对BAL收集的肺泡灌洗液进行细胞分类及上清液中纤维连结蛋白、白介素及其受体等的生化、免疫测定,对ILD的诊断、活动性判断及疗效评估有一定价值。

(6)肺组织活检

经支气管肺活检(TBLB)创伤性小,费用较低,但因取材标本小,其总体诊断率约为25%。开胸肺活检(OLB)的取材理想,对明确ILD类型、致病因子及研究发病机制均有重要价值,但创伤大,医疗费用高,重症ILD患者难以承受。电视辅助胸腔镜手术(VATS)具有创伤小、并发症轻的优点,与OLB有相似的诊断价值,应成为今后ILD诊断的重要手段。

4.治疗

采用糖皮质激素或联合细胞毒药物治疗。其他治疗药物包括吡非尼酮,N-乙酰半胱氨酸等。

本病例分析:

本患者为中年女性,咳嗽,咳痰,活动后活动喘憋,进行性加重,病程2月余。发病初期有呼吸道感染病史,有银屑病病史,有宠物接触史。患者院外肺部CT提示双肺下叶多发斑片状模糊影,以胸膜下为主,外院考虑肺部感染,予以头孢类抗生素抗感染治疗两周后,复查CT显示病变较前进展。患者发病以来无发热,感染指标无明显升高,查体听诊可闻及吸气相Velcro啰音,动脉血气示低氧血症,肺CT示双肺弥漫性病变,以双下肺、胸膜下为著。气管镜检查及盥洗示:中性粒细胞15%,嗜酸性粒细胞7%,淋巴细胞3%,巨噬细胞75%。CT引导下肺穿刺活检提示:肺少许穿刺组织,见纤维组织增生伴慢性炎细胞浸润。结合患者病史、症状、体征、辅助检查、影像学检查及组织病理结果考虑间质性肺炎可能性大。

该疾病需与机化性肺炎(COP)鉴别[2]:①病程:NSIP为亚急性或慢性病程,COP为亚急性病程,二者均有咳嗽、咳痰及活动后呼吸困难;②影像学特点:NSIP患者肺部CT表现为双下肺、胸膜下、基底段磨玻璃影,也可见实变影及网格影,COP患者肺部CT可见胸膜下或支气管血管分布的肺实变影,不伴有支气管充气征,其次为磨玻璃影,少见结节影及外周分布的网格影;③病理:NSIP可见纤维组织增生及炎细胞浸润,COP可见机化灶;④治疗:均对激素敏感;⑤预后:NSIP预后不明,5年死亡率小于10%,COP死亡率也较低。

本例患者经甲泼尼龙琥珀酸钠(80mg 1次/日)冲击3天,甲泼尼松龙片40mg 1次/日口服,并辅以乙酰半胱氨酸、吡非尼酮治疗后,患者活动后呼吸困难、咳嗽、咳痰较前明显好转,血气低氧血症较前改善,肺功能提示轻度限制性通气功能障碍,肺部CT示双肺病灶较前明显吸收。

(许 阳)

1.Deconinck B,Verschakelen J,Coolen J,et al.Diagnostic workup for diffuse parenchymal lung disease:schematic flowchart,literature review,and pitfalls.Lung,2013,191(1):19-25.

2.King TE Jr.Clinical advances in the diagnosis and therapy of the interstitial lung diseases.Am J Respir Crit Care Med,2005,172(3):268-279.