患者女性,97岁,主因“气急伴胸痛1个月,加重3天”入院。患者1个月前无明显诱因出现活动后气急伴胸痛,间断性隐痛,伴有咳嗽、咳痰,痰为白色,量少,当时未予重视,于养老院抗感染治疗,具体用药不详。入院3天前患者自觉胸痛突发加重,伴明显呼吸困难、大汗淋漓、口唇发绀,有头晕、头痛,无黑矇、晕厥,无咯血、黑便,来我院急诊就诊。

入院查体

T 37.1℃,P 105 次/min,R 22 次/min,BP 120/90mmHg,SpO278%,身高155cm,体重68kg。神清,推入病房。口唇发绀。颈软,颈静脉怒张,双肺呼吸音低,未闻及明显干、湿性啰音,心率105次/min,律齐,心脏听诊三尖瓣听诊区可闻及收缩期吹风样杂音。腹平坦,肝脾肋下未触及。双下肢水肿。生理反射正常,病理反射未引出。

既往史及个人史

5年前行“阑尾切除术”,否认高血压、糖尿病等慢性病史,否认吸烟、饮酒史。否认肝炎、结核、伤寒、血吸虫等传染病史。否认食物、药物过敏史。预防接种史不详。

辅助检查

血常规:白细胞:16.76×109/L,中性粒细胞:85.6%。

血气分析:血氧饱和度:77.6%,剩余碱:-7.2mmol/L,碳酸氢根浓度:17.7mmol/L,pH:7.302,总二氧化碳:18.8mmol/L,氧容量:14.3ml/dl,氧分压:6.18kPa。

DIC:纤维蛋白降解产物:29.1μg/ml,凝血酶原时间:18.4s,纤维蛋白原定量:1.4g/L,D-二聚体:12.1FEUmg/L,国际标准化比率:1.59,部分凝血活酶时间:41.2s,凝血酶时间:17.5s。

血糖:7.1mmol/L,肌钙蛋白 T:0.134ng/ml,CK-MB mass:6.91ng/ml,肌红蛋白:222.2ng/ml,NT-proBNP:23 350pg/ml。

血生化:丙氨酸转氨酶:1 023U/L,肌酐:135μmol/L,血清钾:5.6mmol/L,γ-谷氨酰转移酶:162U/L,乳酸脱氢酶:1 908U/L,尿酸:0.781mmol/L。

心电图:窦性心律,前中隔Q波。

胸部CT:右肺下叶少许慢性炎症,右肺上叶、中叶及左肺上叶纤维灶,纵隔肿大淋巴结,心胸比例增大,冠脉钙化,双侧胸腔积液。

上腹部CT:肝内胆管少量积气,胆囊未见,双肾多发低密度影,下腹部CT未见异常。

初步诊断

1.胸痛原因待查 肺栓塞?心肌梗死?

2.肺部感染

3.急性肝肾功能不全

问题1:患者最可能的诊断是什么?

患者病情特点分析:①高龄女性患者,心电图检查及心肌酶谱检查无心肌梗死证据。②突发胸痛、呼吸困难,心率和呼吸频率均增快,血气分析为Ⅰ型呼衰,D-二聚体显著升高,因此临床疑诊肺栓塞。进行简化Wells评分及修订版Geneva评分均提示肺栓塞高度可能。入院后立即完善辅助检查:

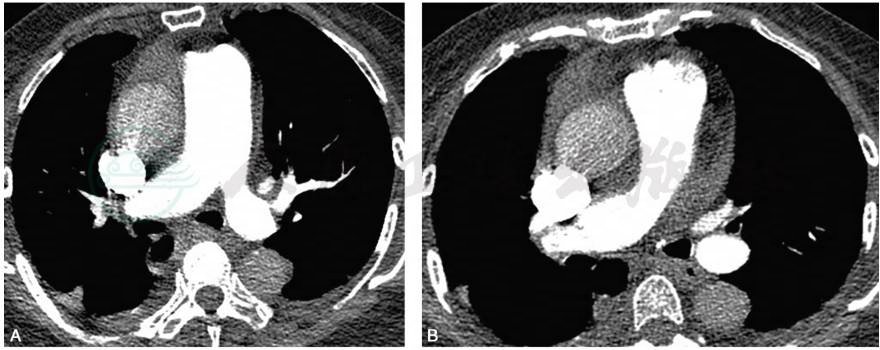

胸部CTA:双侧肺动脉及其分支多发充盈缺损(图1)。

图1 肺动脉CTA:左肺上叶肺动脉充盈缺损(A);右肺动脉主干及右肺中间干动脉充盈缺损(B)(白箭),胸主动脉蛋壳样钙化

引自:主编:.呼吸与危重症医学疑难与危重病例精选.第1版.ISBN:978-7-117-30147-3

心脏彩超:重度三尖瓣反流,重度肺动脉高压(估测肺动脉收缩压约80mmHg),右房、右室扩大,右室壁收缩活动减弱。

双下肢血管超声:双下肢动脉早期硬化,内中膜多发小斑点,血流通畅。右侧腘静脉及胫后静脉栓塞,左下肢深静脉未见明显血栓。

患者简化肺栓塞严重指数(sPESI)为3分,且存在右心扩大和右心损害(NT-pro-BNP:23 350pg/ml,TnT:0.134ng/ml),但无明显血压下降,因此危险分层为中高危肺栓塞。双下肢超声检查见右侧腘静脉及胫后静脉栓塞,提示血栓来源于下肢深静脉。心超示重度肺动脉高压和右房室扩大,提示急性右心功能不全。进一步完善求因检查,未找到常见原发及继发危险因素,故考虑该患者为高龄导致血液高凝状态引发下肢深静脉血栓形成,血栓脱落致肺动脉栓塞。

综上,患者诊断已基本明确。

问题2:何种原因导致肝肾功能显著异常?

患者否认慢性肝肾疾病史,行上下腹部CT未见明显异常。肺动脉CTA可见肝静脉造影剂显影,因此考虑急性肺栓塞、右心功能不全导致肝淤血性肝损。肾功能不全考虑为体循环灌注减低所致。抗凝治疗为改善肝肾功能的唯一有效治疗方法。

问题3:高龄合并肝肾功能不全患者,急性期如何选择抗凝方案?

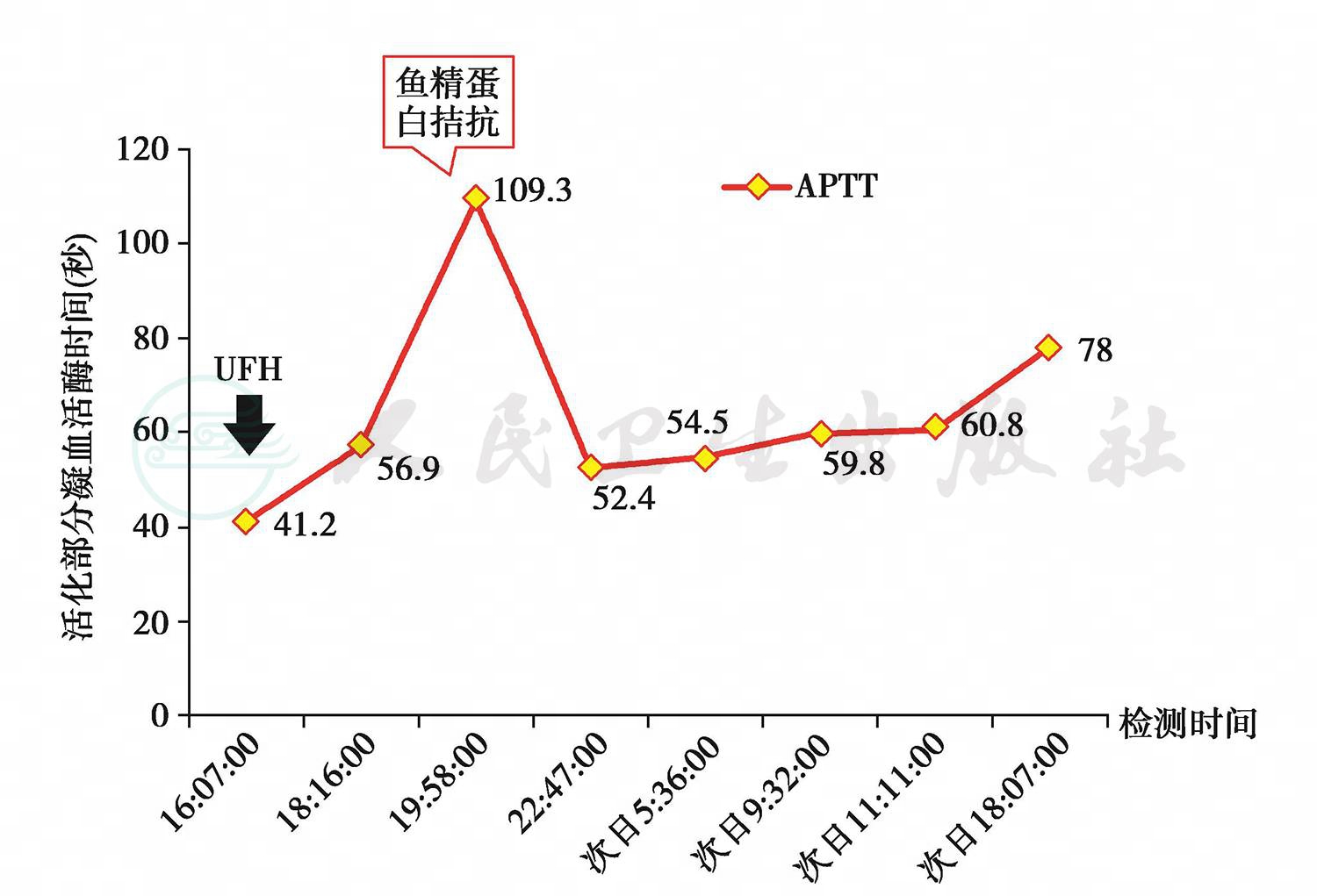

高龄急性中高危肺栓塞患者首选抗凝治疗,抗凝药物的选择取决于患者的出血风险、基础疾病及肝肾功能情况、合并用药和患者意愿。患者高龄出血风险较高;已有肝功能损害,CrCl 24.75ml/min,为重度肾功能不全。低分子肝素(LMWH)主要由肾脏清除,对肾功能不全者慎用;对于严重肾功能不全的患者禁用磺达肝癸钠;对严重肾衰竭者指南建议应用普通肝素(UFH)。但UFH在严重肝功能不全的患者中禁用,该患者同时合并严重肝功能不全,面临无药可用的窘况。此时,充分权衡抗凝获益与出血风险,考虑UFH具有半衰期短、抗凝疗效易监测,可迅速被鱼精蛋白中和等优点,选用UFH抗凝。考虑患者高龄,出血风险高,合并肝功损害,予以UFH常规剂量减半处理,同时每2小时监测APTT(图2)。

图2 使用普通肝素期间APTT变化情况

引自:主编:.呼吸与危重症医学疑难与危重病例精选.第1版.ISBN:978-7-117-30147-3

问题4:后续维持抗凝治疗如何选择药物?

根据ACCP10指南推荐,此类肺栓塞患者推荐华法林和新型口服抗凝药物(NOACs)。由于患者住养老院,INR监测比较困难。达比加群的冠状动脉事件发生率高于VKA,合并冠心病者不推荐使用。综合考虑患者高龄、肝肾功能不全、心功能不全以及用药的便利性等因素,选用利伐沙班抗凝治疗,并予以适当减量为:利伐沙班,每天2次口服(早15mg,晚10mg)。带药出院,嘱3周后随访。

1.急性肺血栓栓塞症(中高危)

Ⅰ型呼吸衰竭

2.急性肺源性心脏病,肺动脉高压

3.急性肝肾功能不全

该患者应用UFH 4小时后APTT即升到正常值上限的3倍以上,立即停用UFH,应用鱼精蛋白15mg中和后2小时复测APTT,提示降至正常值上限1.5~2.5倍之间(此为有效治疗区间)。4小时后复测APTT提示维持在正常值上限1.5~2.5倍之间,此时复测CrCl 31ml/min,为中度肾功能损害,考虑患者仍然有肝功能损害,因此改用减量低分子量肝素继续抗凝治疗,待CrCl>60ml/min时,调整为全量低分子量肝素进一步抗凝治疗。治疗10天后患者临床症状及实验室检查(心肌标志物、肝肾功能)均明显好转(图3)。

图3 抗凝治疗过程中各项指标监测

A.肌酐(Cr)逐渐下降,伴随CrCl逐步升高,提示肾功能改善;血小板(PLT)由消耗性下降到逐步恢复至正常,提示抗凝有效;D-二聚体(D-D)抗凝初期升高,提示大量血栓溶解,至抗凝后期D-二聚体恢复正常范围,提示血栓溶解高峰已过;FDP的变化趋势与临床意义同D-二聚体;抗凝期间APTT基本维持在有效治疗范围。B.经有效抗凝,患者肝功能(ALT、AST)及NT-proBNP等各项指标均快速恢复正常

引自:主编:.呼吸与危重症医学疑难与危重病例精选.第1版.ISBN:978-7-117-30147-3

出院3周后复查肺动脉CTA:双侧肺动脉近端未见充盈缺损,远端有小的充盈缺损可能(图4)。

图4 抗凝1个月后复查肺动脉CTA:左肺上叶肺动脉充盈缺损消失(A);右肺动脉主干及右肺中间干动脉充盈缺损消失(B)

引自:主编:.呼吸与危重症医学疑难与危重病例精选.第1版.ISBN:978-7-117-30147-3

复查双下肢血管超声:双下肢动脉硬化,内膜、中膜多发小斑点,血流通畅;右侧腘静脉血栓形成后再通表现,右侧胫后静脉未见血流充盈;其余双下肢深静脉未见明显血栓。

复查心超:左心超声:左室壁增厚,左室腔内径较小(受室间隔塌陷影响),左房增大,主动脉瓣钙化,左心收缩功能正常,左心舒张功能轻度减退。右心超声:肺动脉高压(估测肺动脉收缩压55mmHg)伴中度三尖瓣反流,右房、右室扩大,右室壁收缩活动减弱,功能诊断:右心功能明显减弱。根据复查结果提示患者肺栓塞治疗有效,予以利伐沙班减量维持至15mg/d口服,其后随访3个月无复发及出血事件发生。

1.肺栓塞的诊断包括确定诊断、危险分层,寻找血栓来源与危险因素筛查四部分内容。疑诊肺栓塞患者可做简化的Wells评分或Geneva评分,以明确肺栓塞的可能性;确诊肺栓塞患者应做简化肺栓塞严重指数(sPESI)评分,给出高、中、低危险分层,并据此给予相应的抗凝或溶栓治疗。随后要积极查找血栓来源;分析血栓形成的原因。最后行血栓继发性危险因素和原发性危险因素(易栓症)筛查,帮助确定维持抗凝的疗程。

2.急性肺栓塞抗凝药物的规范化选择应依据出血风险、合并症与基础疾病、合并用药和患者意愿综合决策。在患者肝肾功能均有损害的情况下,选用UFH可通过监测APTT便于观察疗效,且UFH可用鱼精蛋白拮抗,相对安全性较高。高龄患者越来越多地选择NOACs类药物,因此类药物用法简单,出血风险较传统抗凝药物低且疗效相当。应依据患者的基础疾病和肝肾功能情况合理选择NOACs类药物。老年有冠心病风险者,应避免使用直接的Ⅱa因子抑制剂(达比加群)。

(张霞 李圣青)

[1]中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组.肺血栓栓塞诊治与预防指南[J].中华医学杂志,2018,98(14):1060-1087.

[2]HOLBROOK A,SCHULMAN S,WITT D M,et al.Evidence-based management of anticoagulant therapy:Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis,9th ed:American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines[J].Chest,2012,141 (2 Suppl):e152S-e184S.