患儿,男,3岁。

主诉:间断发热伴有皮疹10天。

现病史:患儿13天前无明显诱因出现周身密集红斑、颜色鲜红、逐渐增多融合成片、伴痒感,同时出现发热,热峰39℃,口服美林热可退,每天发热3~4次;8天前就诊于笔者医院感染门诊化验血常规、CRP、风疹病毒IgM无明显异常,予抗病毒类中成药口服治疗,就诊于皮肤门诊考虑多形红斑?予口服复方甘草酸酐胶囊及盐酸左西替利嗪片治疗,皮疹较前有所减少,患儿发热间隔较前有所延长,但仍有发热,期间小儿循环会诊除外川崎病,以“发热原因待查?上呼吸道感染,多形红斑?”收入院,查肺炎支原体弱阳性,给予阿奇霉素静脉滴注,入院1天后(8天前)热退,皮疹消退,但仍有皮肤瘙痒,住院4天出院。4天前(出院1天后)再次无明显诱因出现发热,体温最高为41.9℃,无寒战及抽搐,口服退热药后体温可暂时退至正常,发热间隔约4~6小时,于当地医院就诊,化验提示柯萨奇病毒感染,给予“头孢三代”及“抗病毒”(具体药名不详)药物静脉滴注2天,但发热仍未见好转,2天前患儿周身再次出现点片状红色皮疹,以颜面部、颈部、躯干明显,瘙痒明显,发热时皮疹加重,退热时皮疹略有减轻,今日于笔者医院感染科就诊,考虑传染性疾病依据不足,家属为求进一步诊治,门诊以“热待查”收入笔者科室。

患儿病来精神状态略差,无明显咳喘,无恶心、呕吐,无头晕、头痛,无抽搐,睡眠可,进食差,大、小便正常。

既往史:患儿20多天前因步态不稳,走路有时摔倒,在小儿神经科住院9天,当时应用二代头孢、营养神经等治疗,住院9天,痊愈出院,出院诊断“脑炎不除外,腰骶隐裂,肺炎支原体感染,病毒感染”。否认手术、输血史。否认肝炎、结核等传染病接触史。

过敏及接触史:否认食物及药物过敏史。父亲5年前确诊结核,现未治愈。未规律治疗,经常有无力、低热,咳嗽不明显,自述CT有多发空洞。患儿与父亲每周能有1~2次短时间接触,否认肝炎等其他传染病接触史。

个人及家族史:G2P3,36周+3剖宫产,双胎之小,出生体重2.45kg,生后无窒息及抢救史,按时接种疫苗,生长发育正常。否认家族性遗传代谢性疾病史。

入院查体及相关检查:体温39.3℃;脉搏124次/min;呼吸30次/min;体重14.5kg。神志清楚,一般状态及反应好,步入病房。呼吸平稳,周身成点片状红色皮疹,以颜面部、颈部、躯干明显,四肢皮疹较少,突出皮面,有抓痕,无渗出,伴有少许脱皮;双侧颈部可触及多个约花生粒大小肿大淋巴结,活动度好,无压痛;咽峡红,无疱疹及溃疡,扁桃体Ⅰ度肿大,表面无脓苔;胸廓对称,叩诊清音,肺下界正常,双肺听诊呼吸音粗,双肺未闻及明显干、湿啰音;心、腹及神经系统查体未见明显异常。

辅助检查:血常规(当地门诊):WBC 8.0×109/L,N%46.1%,L%45.6%,Hb 110g/L。柯萨奇病毒抗体阳性。胸片:肺纹理增强、粗乱。

入院后请皮肤科会诊考虑药疹,因患儿有持续发热给予红霉素抗感染治疗,同时给予氯苯那敏口服,并完善各项检查。

入院后完善各项检查,化验结果如下:

1.血常规 WBC 10.7×109/L,N%44.6%,L%49.8%,EO 1%;Hb 105g/L,PLT 258×109/L。CRP 59.40mg/L。血沉 73mm/h,明显增快。

2.疫球蛋白定量测定、ASO、肾功能、心肌酶谱、肌钙蛋白Ⅰ均正常。肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体抗体、肺炎支原体抗体、结核抗体测定、结核抗体及PPD均阴性。血培养阴性。食物过敏原(不耐受)。EBV-DNA阴性。尿常规(急诊)基本正常。

3.肝功能 ALT 115U/L;GOT 138U/L;γ-HBDH 67U/L。

4.总IgE 15.11U/ml。sIgE:腰果0.80U/ml。

5.淋巴细胞绝对计数 总T细胞(%)88.7%;NK细胞(%)3.3%;总B细胞(%)4.3%。

6.病毒系列 副流感病毒-IgA阴性(建议复查);EB病毒NA-IgG抗体(+)(>600);EB病毒VCA-IgG抗体(+)(140)。

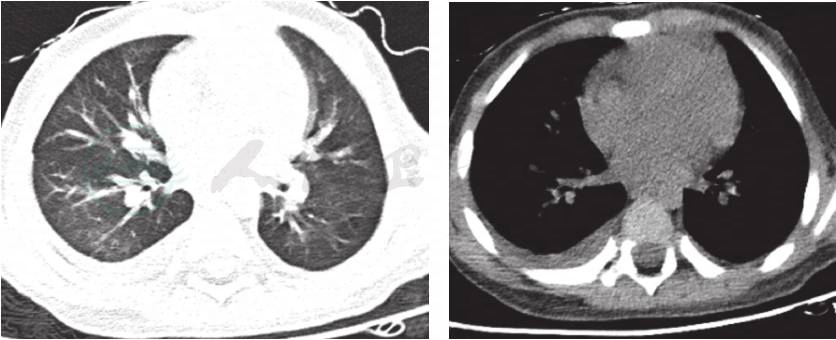

7.胸部CT(图1) ①双肺支气管肺炎待除外;②双侧胸腔积液,右侧较多;③双腋下淋巴结肿大。入院后患儿稽留高热,最高41℃,口服退热药不能降至正常,皮疹迅速加重,波及全身,呈暗红色,瘙痒明显,皮疹融合成大片,同时伴有水肿,皮肤变厚、变韧。颜面红肿明显,眼睑水肿,没有分泌物,因眼睑水肿明显,球结膜无法检查,口唇干裂,杨梅舌阳性明显。手足均明显充血肿胀。颈部淋巴结肿大。请感染科会诊除外传染性疾病;皮肤科会诊:考虑多形红斑?各种感染、药物及内脏疾病等原因均可导致本病。避免可疑致敏因素,给予脱敏治疗,加用氯雷他定、盐酸左西替利嗪片口服,白色搽剂适量外用,阿奇霉素抗感染治疗。

图1 入院时完善肺CT

提示:双肺支气管肺炎待除外;双侧胸腔积液,右侧较多;双腋下淋巴结肿大

住院第3天,因患儿持续高热已6天,抗感染治疗无效,杨梅舌、皮疹、手足硬肿,颈部淋巴结肿大,循环科会诊考虑不典型川崎病,给予大剂量丙种球蛋白[总量2g/(kg·次)]治疗,并口服阿司匹林治疗。次日热退,眼睑水肿较前明显好转;丙种球蛋白后第三天,手足红肿消退,周身皮疹变为暗红色较前消退,有蜕皮,仍有瘙痒。

住院9天,给予丙种球蛋白后1周,患儿体温平稳,无咳嗽,患者周身皮疹颜色变淡到消失,无新发,口周及面颊、躯干部及四肢均见细小鳞屑,无新发皮疹,指甲边缘无蜕皮。复查颈部超声提示颈部淋巴结肿大较前缩小,复查血常规正常、CRP降至正常(3.65mg/L),血沉45mm/h,均较前明显好转。肝功能:谷丙转氨酶62U/L;谷草转氨酶45U/L;心脏超声未见异常,建议出院。家属拒绝出院,要求巩固治疗,静脉红霉素治疗。

住院16天,患儿再次发热38.5℃,不咳嗽,考虑合并感染,改为阿奇霉素静脉滴注,口服金莲清热泡腾片。次日,患儿高热,39.8℃,每天4~5次,口服退热药可降至正常;双下肢新发红色皮疹,伴瘙痒,复查血常规白细胞9.6×109/L,嗜酸性粒细胞比例升高,1.29×109/L,考虑与过敏有关;请心内科科专家会诊排除川崎病,停用阿司匹林;再次请皮肤科会诊:仍考虑为过敏性皮疹,开瑞坦糖浆、迪皿片每晚1次口服。双下肢暗红色斑片处湿疹膏适量外用,每天2次。患儿无咳嗽及喘息,一般状态好,食、睡如常。

入院22天,患儿再次发热已持续1周,双下肢可见成片新发红色丘疹样皮疹,抗感染治疗效果不佳;患儿无感染中毒症状,停用抗炎药物,再次输注丙种球蛋白2g/(kg·次),仍持续高热,做风湿免疫系列结果正常,骨髓穿刺提示嗜酸性粒细胞增多症,完善FIP1L1-PDGFRA基因检测为阴性。

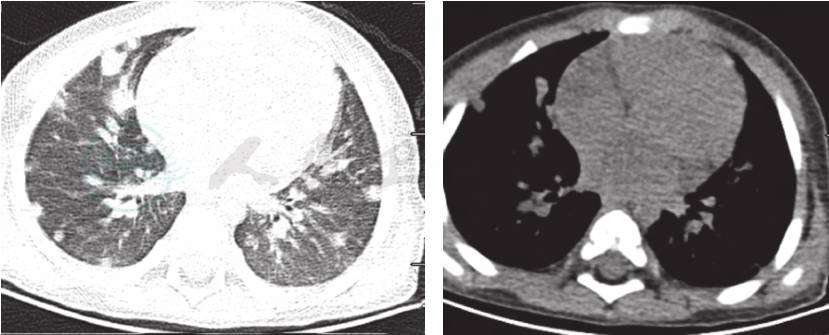

入院第25天,复查血常规嗜酸性粒细胞比例及计数较前持续升高,血常规:白细胞9.0×109/L;嗜酸性粒细胞百分比 27.6%;嗜酸性粒细胞绝对值2.48×109/L;结合病史考虑嗜酸性粒细胞增多症,药物超敏反应综合征。给予甲泼尼龙2mg/(kg·d),连续3天静脉滴注,次日热退,周身皮疹及瘙痒症状均较前减轻。3天后,甲基强的松龙改为半量继续静脉滴注。激素应用的第4天,复查血常规等检查嗜酸性粒细胞比例及计数均在正常范围;复查胸部CT(图2):双肺新增多发球形高密度结节,部分融合,双腋窝淋巴结略增大;胸腔积液基本吸收。因肺部多发球形影原因不明,停用激素。完善支气管镜检查,做相关病原学检查。因患儿父亲有结核,未系统治疗,患儿有接触史,不排除结核感染,停用甲基强的松龙,进一步除外完善检查如结核斑点试验阴性,入院PPD阴性,入院时胸腔积液吸收,肺部球形影进展迅速不符合结核感染,并且患儿处于高敏状态,不能预防性抗结核治疗,暂观察;GM试验均阴性,支气管灌洗液未查到菌丝,CT虽有多发球形影但没有晕轮征及新月征,不支持肺曲霉菌病;进一步夹膜抗原排除肺新型隐球菌感染;做呼吸爆发排除慢性肉芽肿病;因不除外变应性血管炎肺部表现进一步做ANCA检测阴性,多次尿常规正常不支持诊断。支气管灌洗液中嗜酸性粒细胞占1%,<5%不支持嗜酸性粒细胞肺炎,但患儿已用了4天激素,激素可以使嗜酸性粒细胞迅速下降,且用激素前血中嗜酸性粒细胞达到27.6%,故不排除嗜酸性粒细胞肺炎,做便虫卵检测阴性,患儿无生食肉类、海鲜病史,不支持寄生虫感染所致。

图2 入院治疗25天,复查肺CT

提示:双肺新增多发球形高密度结节,部分融合,双腋窝淋巴结略增大;胸腔积液基本吸收

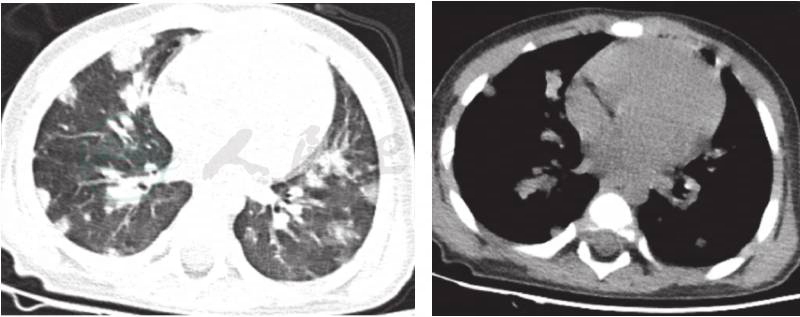

停激素1天后(住院29天)再次发热39℃,因患儿病因不清,感染及过敏、免疫因素均不除外,目前诊断更倾向药物超敏反应。患儿一般状态好,无感染中毒表现,故停用所有药物观察体温变化。2天后热退。未见新发皮疹。复查血常规嗜酸性粒细胞计数及百分比升高,CRP正常。复查胸部CT(图3):双肺多发结节略增大,部分融合;双腋窝淋巴结略增大;因体温平稳,继续观察,未用药,1周后,体温一直平稳,未用任何药物,家属拒绝复查,出院。

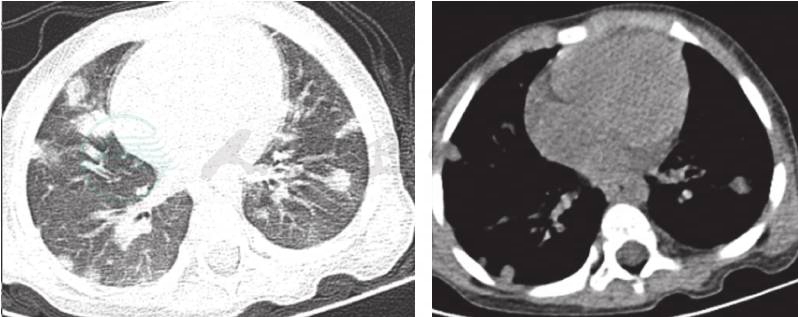

随诊:1个月后,患儿无发热,无咳嗽及喘息,无皮疹及皮肤瘙痒。复查胸部CT:双肺多发球形影较前吸收、变小,腋下肿大淋巴结较前缩小(图4)。5个月后随诊,复查血常规正常,嗜酸性粒细胞正常,血沉正常。胸部CT:双肺多发球形影多数吸收,残存少许渗出影。腋下淋巴结肿大消退。出院3个月时曾发热1次,口服中药及退热药1次躯干部即出现少许皮疹,伴有瘙痒,立即停用药物。发热4天后热退。未再用药物。

图3 入院治疗1个月,复查肺CT

提示:双肺多发结节略增大,部分融合;双腋窝淋巴结略增大

图4 出院1个月后复查肺CT

提示:双肺多发球形影较前吸收、变小,腋下肿大淋巴结较前缩小

药物超敏反应综合征。

诊断依据:20天前曾有静脉滴注头孢9天病史,本次发病前发热,再次静脉滴注头孢2天,周身迅速出现红色充血性皮疹,融合成片,波及全身,瘙痒明显。除皮疹外,血嗜酸性粒细胞显著升高;有肝脏损伤;还有胸腔积液,双肺多发球形结节影;激素及丙种球蛋白治疗有效。

DIHS是在一定遗传易感性基础上发生的,药物、病毒感染及自身免疫紊乱共同作用下的复杂机体反应。DIHS常于用药后15~40天发病,表现为发热,皮疹及淋巴结肿大,肝、肺等多器官功能受损;并伴有白细胞、异型淋巴细胞及嗜酸性粒细胞计数升高,并于停药后仍继续发展。临床上部分患者在应用激素病情缓解后,在激素减量过程中数天至数周后再次出现发热、皮疹、肝酶升高等疾病复发症状。因本病与感染性、血管炎性及肿瘤性疾病相混淆,疑诊为DIHS的患者,评估时须非常谨慎。

目前认为DIHS是由CD8+T淋巴细胞介导,毒性代谢产物引起的一种迟发性超敏反应。有关DIHS的发病机制复杂,可能由多因素相互作用所致,包括应用的药物、遗传过敏体质、影响药物代谢或排泄的自身基础疾病、机体免疫状态、潜伏病毒的再激活、病毒再激活产生的免疫应答及药物相关免疫细胞的直接作用等。但这些因素如何相互作用导致DIHS尚不清楚。

致敏药物多为神经类药物如:卡马西平、苯妥英钠、苯巴比妥类;抗生素类,如:头孢类、万古霉素、米诺环素、替考拉宁等。

1.临床表现

DIHS是一种重度药物反应,临床表现为三联症:发热、皮疹、内脏受累。

(1)潜伏期2~6周。

(2)发疹前可先有发热,同时伴有肌痛或关节痛。

(3)初发皮疹多为斑丘疹或多形红斑样损害,多伴有颜面肿胀,数天后发展为硬性或浸润性斑块,尤其在手足,具有一定特征性。口周及口唇部可出现伴有鳞屑的红斑或丘疹,皮损相互融合,逐渐发展为硬皮病。也可发展为SJS、中毒性表皮坏死松解症。

(4)停用药物后仍持续发展,往往可经过1个月以上缓解,典型DHS临床表现可为双峰性。

(5)颈部淋巴结肿大(>2mm)。

(6)多脏器受累,最常见肝脏、肾脏,肺脏可表现为间质浸润、胸腔积液;心脏受累可表现心肌炎,也可表现为心包积液。致死率10%,主要在重症肝炎。

(7)血液系统异常。特别是嗜酸性粒细胞升高,也可表现单核细胞增多或异型淋巴细胞(需除外EBV感染)。

(8)皮肤组织病理显示为真皮非特异性淋巴细胞浸润。

2.DIHS诊断标准

(1)迟发性发病,迅速出现皮疹,多数进展为红皮病。

(2)停用致敏药物后,症状延迟2周以上。

(3)体温高于38℃。

(4)伴有肝脏损伤(也可表现其他脏器重度损伤)。

(5)伴有1项以上血液学改变:①白细胞升高>11×109/L;②出现异型淋巴细胞(5%以上);③嗜酸性粒细胞升高(>1 500×106/L)。

(6)淋巴结增大。

(7)HHV-6再激活。

典型DIHS:具备以上全项。

非典型DIHS:具备1~5项,其中第4项也可表现为其他脏器重度损害。

本病治疗的关键在于早期诊断、及时停用致敏药物,早期静脉使用丙种球蛋白及皮质类固醇激素治疗。但因为患儿同时伴有严重感染,单纯应用激素治疗风险极大,所以应在同时静脉输注丙种球蛋白及广谱抗生素的基础上联合使用激素治疗。如治疗及时,则预后良好。对以上疗法无效的重症DIHS病例,可选用免疫抑制剂治疗,然后逐渐减量至停药。近来有报道指出,血浆置换与血液滤过可能对严重脓毒症合并DIHS有治疗意义。因为通过这种治疗方法可有效清除炎性介质及致敏原,协助重建患者免疫内稳状态,并提供稳定的血流动力学及水电介质平衡,使患者度过危险期。

本类疾病临床表现多样,发病具有滞后性,临床极易造成误诊或重症病例的漏诊,延误治疗时机。对于临床医师来说,加强对DIHS的认识,早期诊断、及时停用致敏药物,是治疗本病和降低病死率的关键。

(陈 宁 田维敏)