患儿,男,12岁。

主诉:发热1.5个月。

现病史:患儿于入院前1.5个月出现发热,热型不定,最高体温39℃,在当地静脉滴注头孢(具体用药不详)等抗生素略有好转,但仍间断发热,在当地拍胸片发现左肺炎症(图1),治疗1个月余,未见好转。转入笔者医院进一步治疗。患儿病来无咳嗽,无盗汗,无乏力,无抽搐,无腹泻等症状。

既往史:患儿既往3年前反复喘息,喉部可闻及“咝咝”声,当地医院诊断“哮喘”,给予抗哮喘治疗后,哮喘仍有间断发作,经过数月治疗后哮喘未再发作。近4年患儿反复发热,输液后好转。

过敏及接触史:无。

个人及家族史:无结核、肝炎等家族病史,家族无遗传代谢病史。

入院查体及相关检查:神志清楚,精神状态良好,生长发育正常,无口周发绀,无鼻翼扇动及三凹征。呼吸略促,约30次/min,左肺触诊语颤稍增强,左肺叩诊实音,左肺听诊呼吸音减弱,右肺听诊呼吸音粗。心音有力,心律齐,各瓣膜听诊区未及明显病理性杂音。腹软,肝脾肋下未触及,肠鸣音良好。四肢末梢温,CRT<3秒,四肢活动正常,神经系统查体无阳性体征。

辅助检查:外院胸片(图1)显示左肺炎症。

图1 外院胸片显示左肺实变

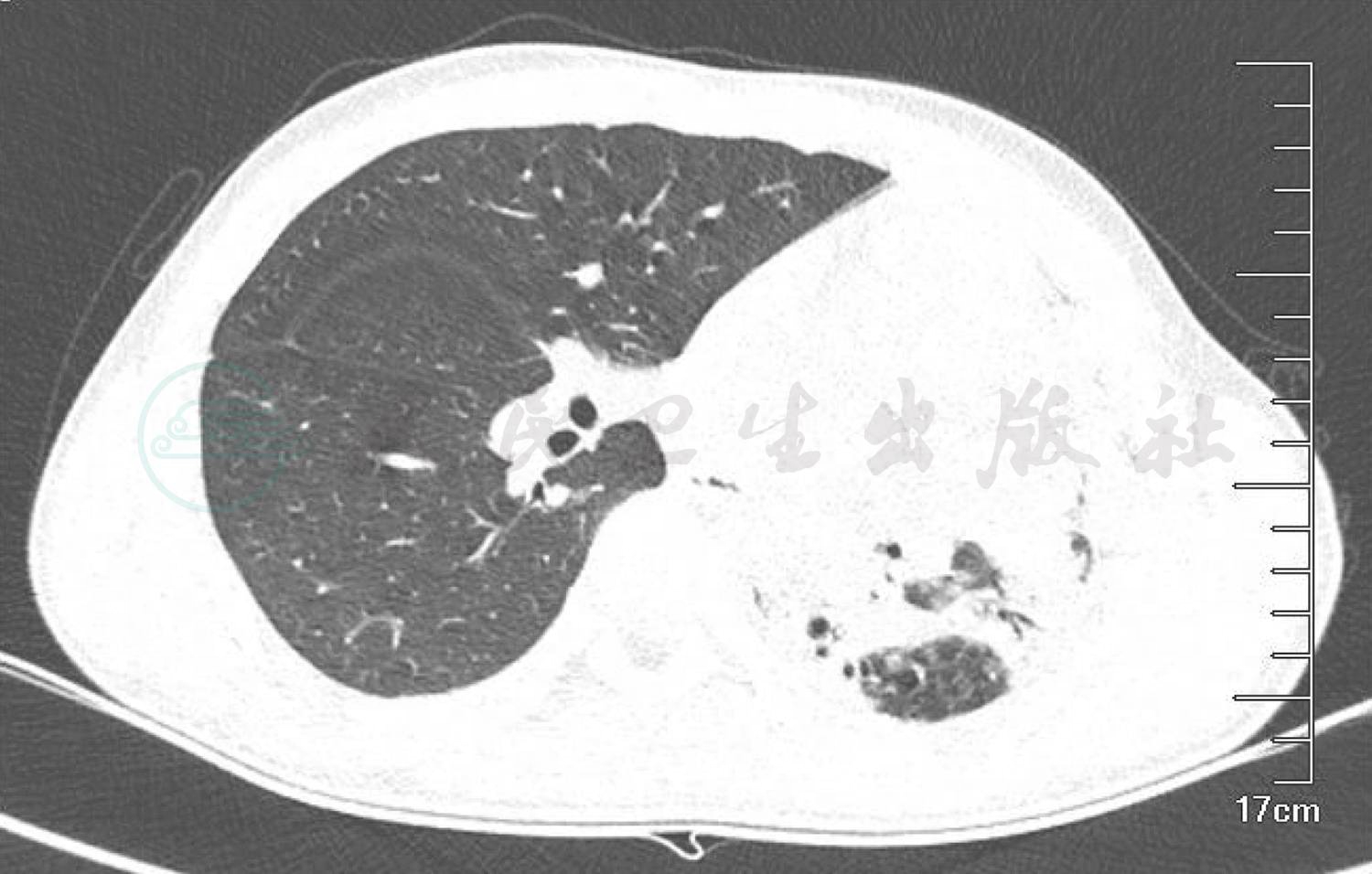

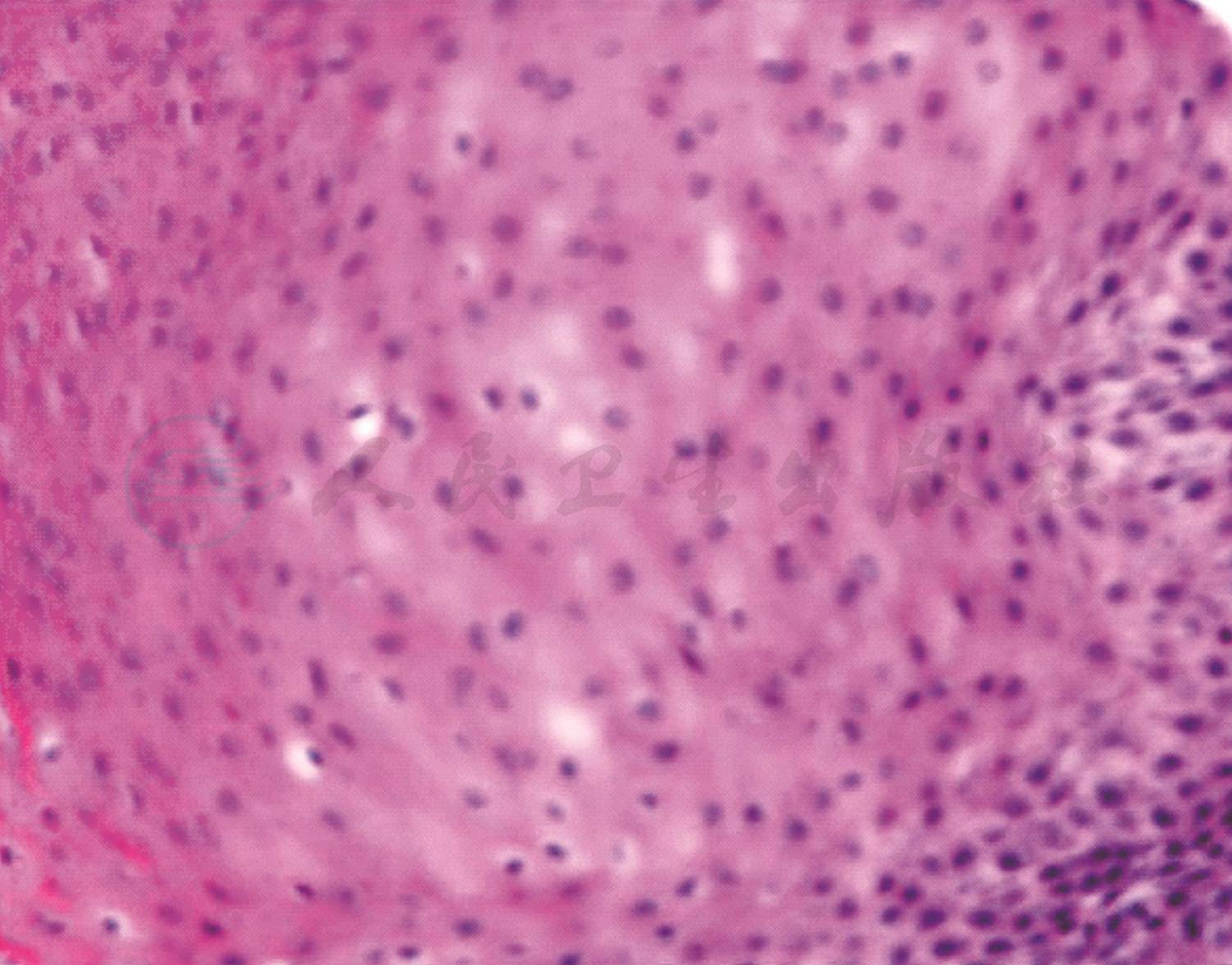

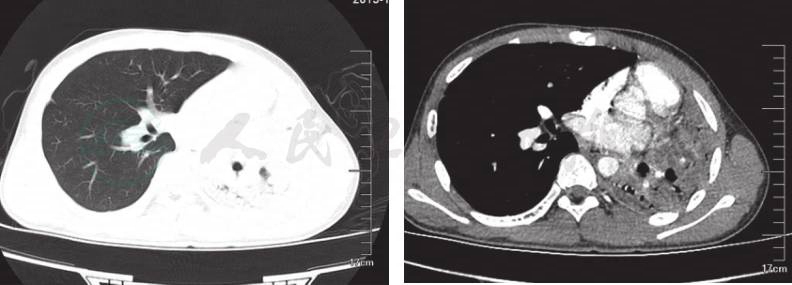

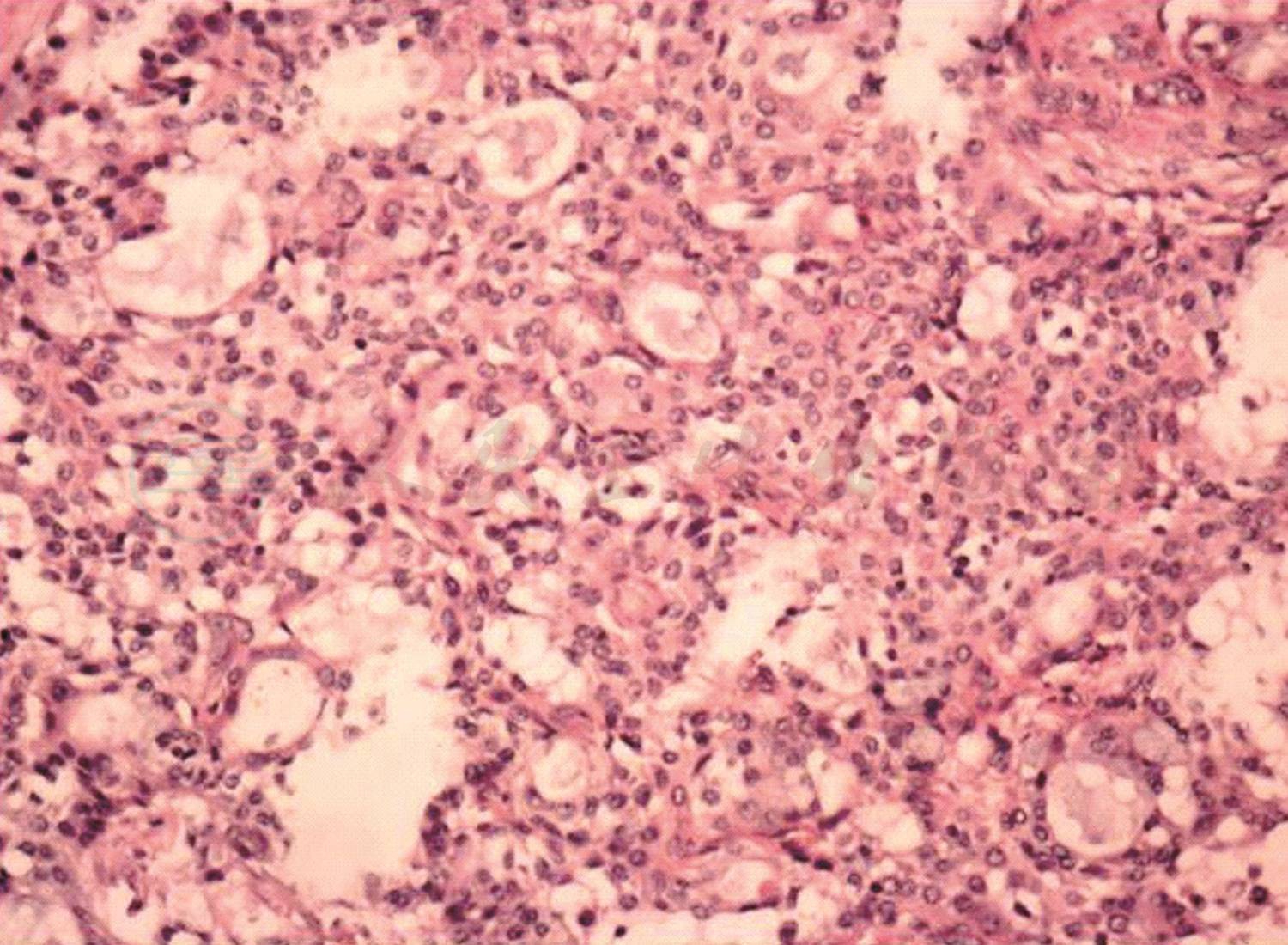

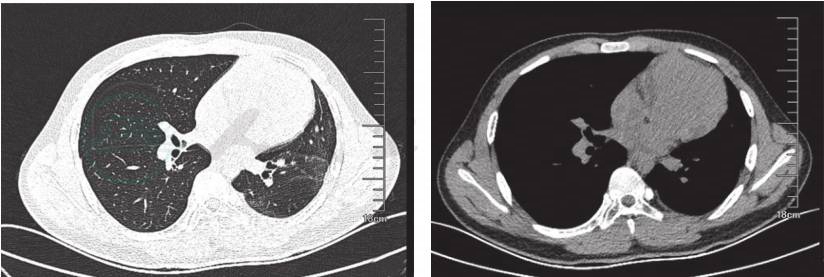

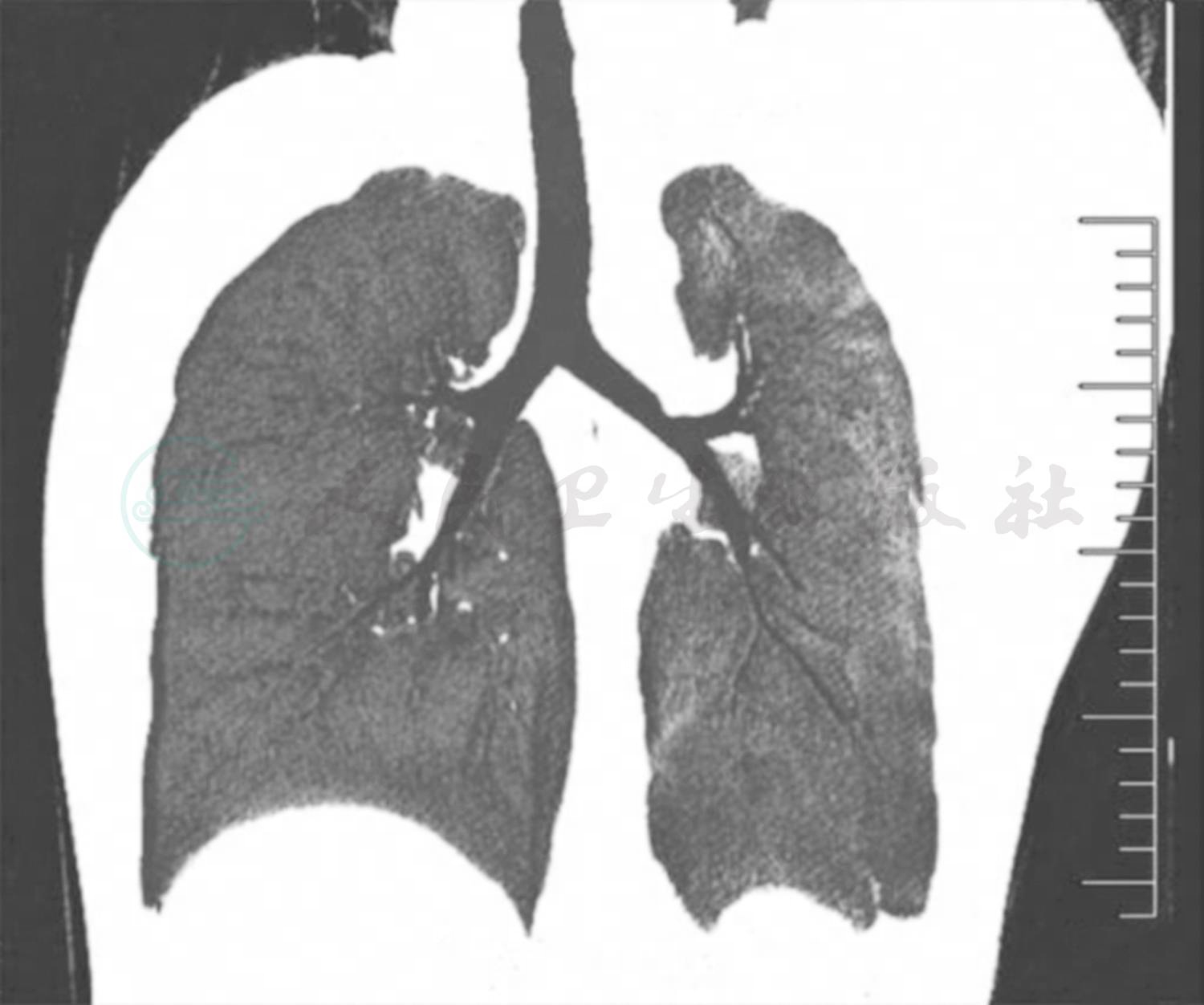

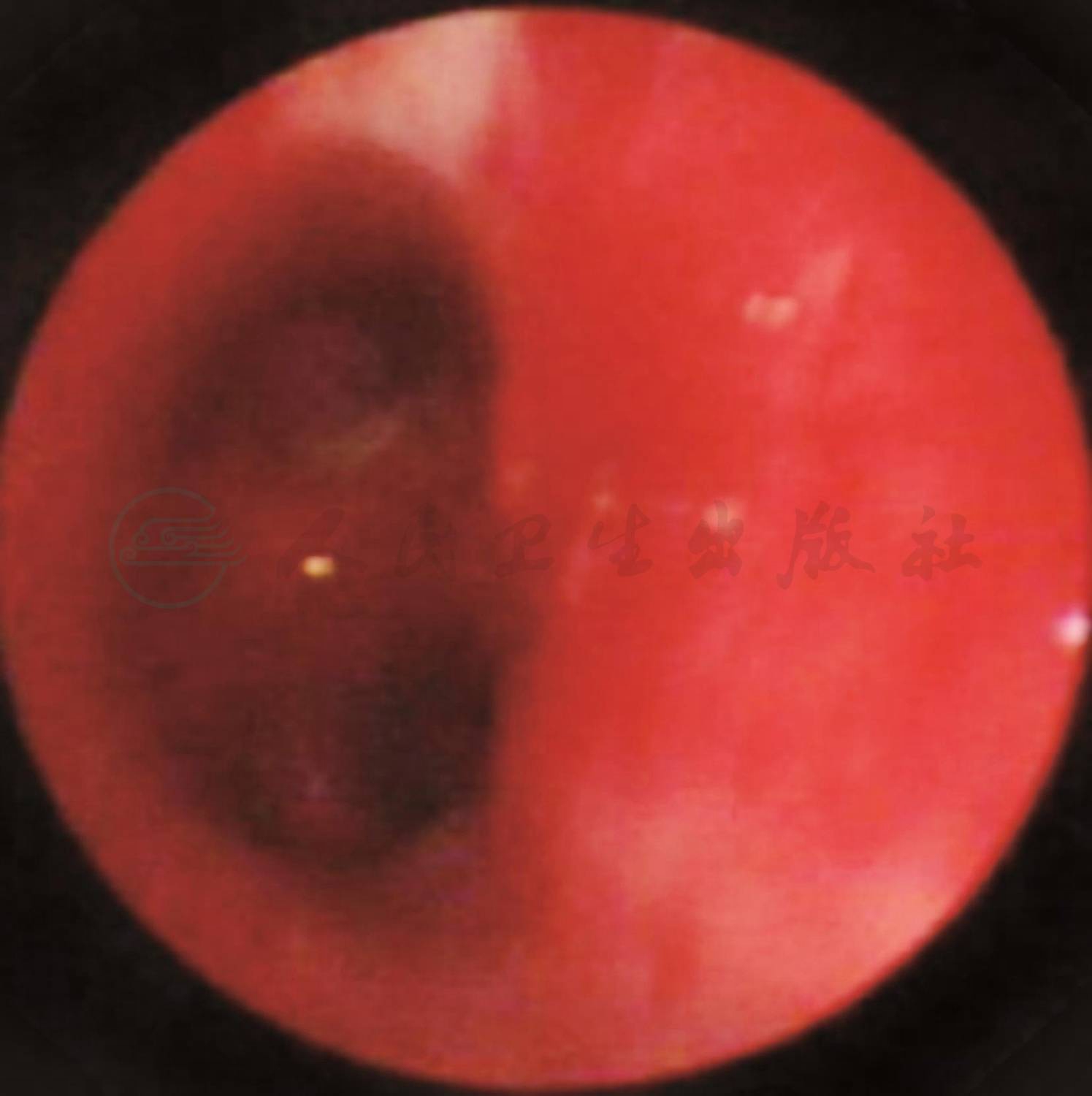

入院后完善各项检查:血常规,CRP,明显升高。肺CT(图2)回报:可见左肺不张。并未看出肺不张引起的原因,患儿已经发热达1.5个月,肺不张进行性加重,需要行支气管镜检查。支气管镜检查提示:可见左主支气管阻塞一个肿物,大小约7mm×15mm(图3),取活检送病理。病理检查结果回报(图4):支气管黏膜炎症改变,伴鳞状上皮乳头状增生。同时进一步完善增强肺CT(图5)明确肿物的性质,血运是否丰富,是否周围气管浸润,有无淋巴结转移等。完善术前肺功能提示:重度混合性通气功能障碍。

图2 肺CT肺窗提示左肺不张

图3 支气管镜下可见左主支气管一肿物

图4 第1次活检病理检查

结果:支气管黏膜炎症改变,伴鳞状上皮乳头状增生

图5 术前肺部增强CT左主支气管内占位病变伴全肺不张

患儿目前明确诊断为左主支气管肿物,病理检查结果回报提示为良性的炎性改变。该肿物导致阻塞性肺不张,同时引起左肺反复混合感染,患儿出现长期发热和年幼时局部阻塞管腔反复引起喘息,因此治疗的首要步骤是控制感染后将气道内肿物切除。

具体操作的过程如下:

1.患儿初步考虑肿物是炎性增生,采取单侧肺通气,经纤维支气管镜下氩气治疗、冷冻和电凝治疗相结合的介入治疗方式,肿物大约7mm×15mm大小,完全阻塞左主支气管,因此开始用氩气(输出功率20W,氩气流量0.8L/min)将肿物反复烧灼,然后使用活检钳反复将烧灼的焦痂钳取出,反复的氩气治疗后,肿物的中央打通一个孔道,使左肺上下叶开口部分暴露,将支气管镜探入左肺进行探查远端情况,发现左肺上下叶内大量塑性痰栓阻塞,给予生理盐水冲洗,将痰栓冲洗干净。

2.此后残余肿物采取冻切(将冷冻探头接触残余肿物,-80℃冷冻5~10秒,冷冻探头周围出现冰球,然后将冷冻探头往回拽,将残余肿物组织清理出气道)和电凝交替使用的介入治疗方式,逐步清理残余肿物,最后采取冻融(将冷冻探头接触残余肿物管壁,-80℃冷冻30秒,冷冻探头周围出现冰球接触管壁,然后复温)将管壁残余组织清理,如果肿物出现出血可以采用氩气和热活检钳止血,共进行了4次氩气治疗、3次冷冻治疗、2次电凝治疗等介入治疗将左主气道肿物清理干净(图6)。

3.支气管镜下显示左肺上下叶开口完全暴露,左肺复张(图7)。每次介入治疗均留取肿物进行病理,最后病理结果提示是黏液表皮样癌(图8)。

图6 介入治疗后支气管镜下左主支气管管腔通畅

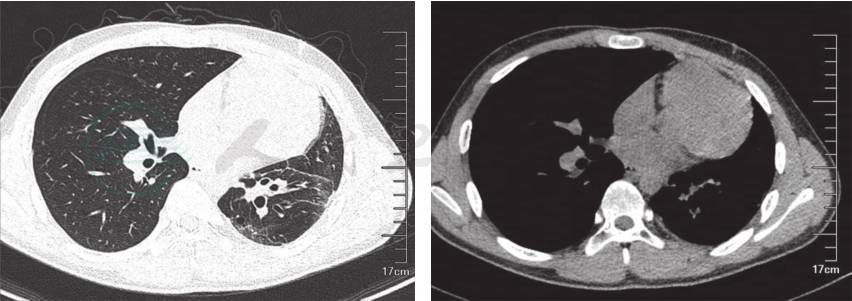

图7 术后肺CT提示左肺炎症明显减轻,左肺复张

图8 病理结果回报:支气管黏液表皮样癌(低度恶性)

患儿气道肿物完全清除后1个月,给予复查肺CT和电子纤维支气管镜未见肿物复发,CT显示(图9)左肺复张,出现支气管扩张,支气管镜下可见左主支气管远端略狭窄,狭窄管壁黏膜略粗糙。左主支气管远端正常(图10)。

图9 术后1个月肺CT左肺完全复张伴部分支气管扩张

图10 术后1个月支气管镜下改变

左主支气管远端略狭窄,狭窄管壁黏膜略粗糙

1.左主支气管黏液表皮样癌。

2.左肺不张。

3.迁延性支气管肺炎。

1.黏液表皮样癌(mucoepidermoid carcinoma,MEC)是一种较为罕见的肺部恶性肿瘤之一,它起源于气管、支气管黏膜下腺体的Kulchitsky细胞。根据WHO定义,这是一种由黏液细胞、鳞状细胞及中间细胞(三种细胞成分)组成的呈实体状、腺状或囊状排列而构成的恶性上皮肿瘤。占原发性肺癌的0.1%~0.2%,较原发性支气管肺癌恶性程度低,分为高级别和低级别2种。

2.支气管MEC非常少见,发病年龄4~78岁,好发于儿童及青年,占儿童支气管肿瘤的30%~70%,分为低分化和高分化型。由CRTC1-MAML2致癌基因分泌双调蛋白导致上皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)基因突变所致,目前在成人和儿童中也有非EGFR基因突变所致病例。

3.支气管MEC临床表现没有特异性,可以表现为发热、咳嗽、肺不张或肺实变,部分患者可以出现喘鸣,个别患者出现咯血。因为其无特异性的症状,所以往往不能及时诊断,临床上易被延误诊断肺炎或者异物。影像学上可表现为气管内或支气管内肿块,或肺内孤立结节或边缘光滑的肿块,伴或不伴阻塞性肺炎和/或肺不张,部分患者可出现钙化被误诊为结核。可以经纤维支气管镜下进行病理活检最后确诊。在儿童,支气管MEC多为低度分化,生长缓慢。该患儿从出现症状到发现疾病可能有4年的时间。因此,对于儿童反复持续慢性肺炎,要及时进行肺部HRCT和/或纤维支气管镜的检查,及早发现病因、及早诊断、及早治疗。亦有研究报道使用18F-FDG PET在儿童和成人MEC在肿瘤出现的初级阶段就可以诊断,较CT或者HRCT更有优势:既可以诊断黏液表皮样癌,也能够准确地检测是否存在肺转移和判断肿瘤的性质以及预测病理分级和预后,黏液表皮样癌的患者在PET-CT上出现高吸收的影像表示存在有纵隔淋巴结的侵袭提示调整治疗。

4.MEC分为高分化和低分化类型,尤其低分化型预后良好,外科肺叶切除术是MEC的一线使用方法,术后随访报道均预后良好,随访期内没有复发。MEC在儿童具有较低的转移潜能,因此可以针对局部肿物进行治疗,最大地保留肺实质,减少胸廓畸形和防止肺功能的下降是我们治疗的目的。成人的MEC20%是高度分化型,而在儿童报道多数是低分化型,预后良好,因此有文献研究,对于病理提示为低分化MEC、支气管腔内生长、没有支气管平滑肌浸润和淋巴结转移的儿童可以进行气道内的肿物介入治疗,4例儿童术后随访16~72个月内没有复发。局部采用氩气冷冻等介入治疗的方法清除肿物,不切除肺叶,患儿创伤极小。此外,有报道一位怀孕27周的孕妇,出现咯血和严重的呼吸困难,经纤维支气管镜诊断为支气管MEC,给予患者进行气道内氩气(APC)止血治疗同时将肿物清理,患者症状立即改善,4天后出院并于怀孕39周难产进行了剖宫产,随访5年无症状和体征的复发。因此上述文献提示了在儿童或者是成人的某些特殊情况下黏液表皮样癌的新的治疗探索。通过以往文献报道和我们报道病例可以看出,黏液表皮样癌进行局部介入治疗的优势是避免开胸手术减少创伤,保留肺组织,解除肿物阻塞远端恢复肺功能;但有可能不能一次根治,需要反复进行治疗,并且要求肿瘤为低度恶性分化,无转移和局部浸润。此外,黏液表皮样癌对放化疗不敏感,一般肺叶切除或者局部治疗后不进行放化疗治疗。另外,还有报道采用酪氨酸激酶抑制剂和吉非替尼进行辅助治疗。

5.黏液表皮样癌预后较好,术后随访报道预后良好,随访期内没有复发,术后随访10年生存率接近90%。也有文献报道手术后5年内黏液表皮样癌的控制率低分化型和高分化型没有区别,而5年内存活率低分化型高于高分化型,分别为57.1%和42.9%。

(张 晗 尚云晓)