患儿,女,20个月。

主诉:喉鸣11天,加重伴发热、咳嗽3天。

现病史:患儿11天前于感冒着凉后出现喉鸣,喉部可闻及呼噜声,无声嘶及呼吸困难,伴鼻塞流涕,就诊于当地医院,予患儿阿莫西林治疗4天,喉鸣无缓解。家属就诊于笔者医院门诊,静脉滴注“磺苄西林钠、沙多力卡、盐酸溴己新及地塞米松”治疗7天,喉鸣症状无明显好转,入院3天前患儿开始出现发热,热峰39.0℃,不伴寒战及抽搐,予退热药后热可退,间隔5~6小时后体温复升,伴咳嗽,有痰不易咳出,喉鸣症状进一步加重,现家长为求系统诊治入院治疗。患儿病来精神状态可,无吐泻,饮食、睡眠及大小便正常。

既往史:患儿生后16天就因“先天性喉喘鸣”于当地医院住院治疗,主要表现为吸气性喉鸣,睡眠、吃奶及俯卧位时明显,伴呼吸困难,上述症状经抗感染治疗后缓解。此后,患儿分别在1岁和17个月时反复因“喉喘鸣,呼吸困难”住院治疗,并且在患儿1岁时,喉喘鸣发作过程中,由于严重的呼吸困难,甚至入住重症监护室治疗。两次住院期间陆续完善了喉部及胸部三维CT、电子鼻咽喉镜等检查,并未发现确切异常,症状缓解后出院。

过敏及接触史:否认食物及药物过敏史。否认肝炎、结核等传染病接触史。

个人及家族史:生长发育同同龄儿,按时进行预防接种。否认家族遗传代谢性疾病史。否认哮喘或过敏相关性疾病家族史。

入院查体及相关检查:神志清楚,精神状态良。呼吸略促,约35次/min,无鼻翼扇动,有轻度三凹征,有吸气性喉鸣,口周无发绀。咽红,扁桃体无肿大,胸廓对称。双肺听诊可闻及散在痰鸣音及喘鸣音,心音有力、律齐,心前区未闻及杂音。腹软不胀,肝脾肋下未触及,四肢温,CRT<3秒,神经系统查体未见异常。

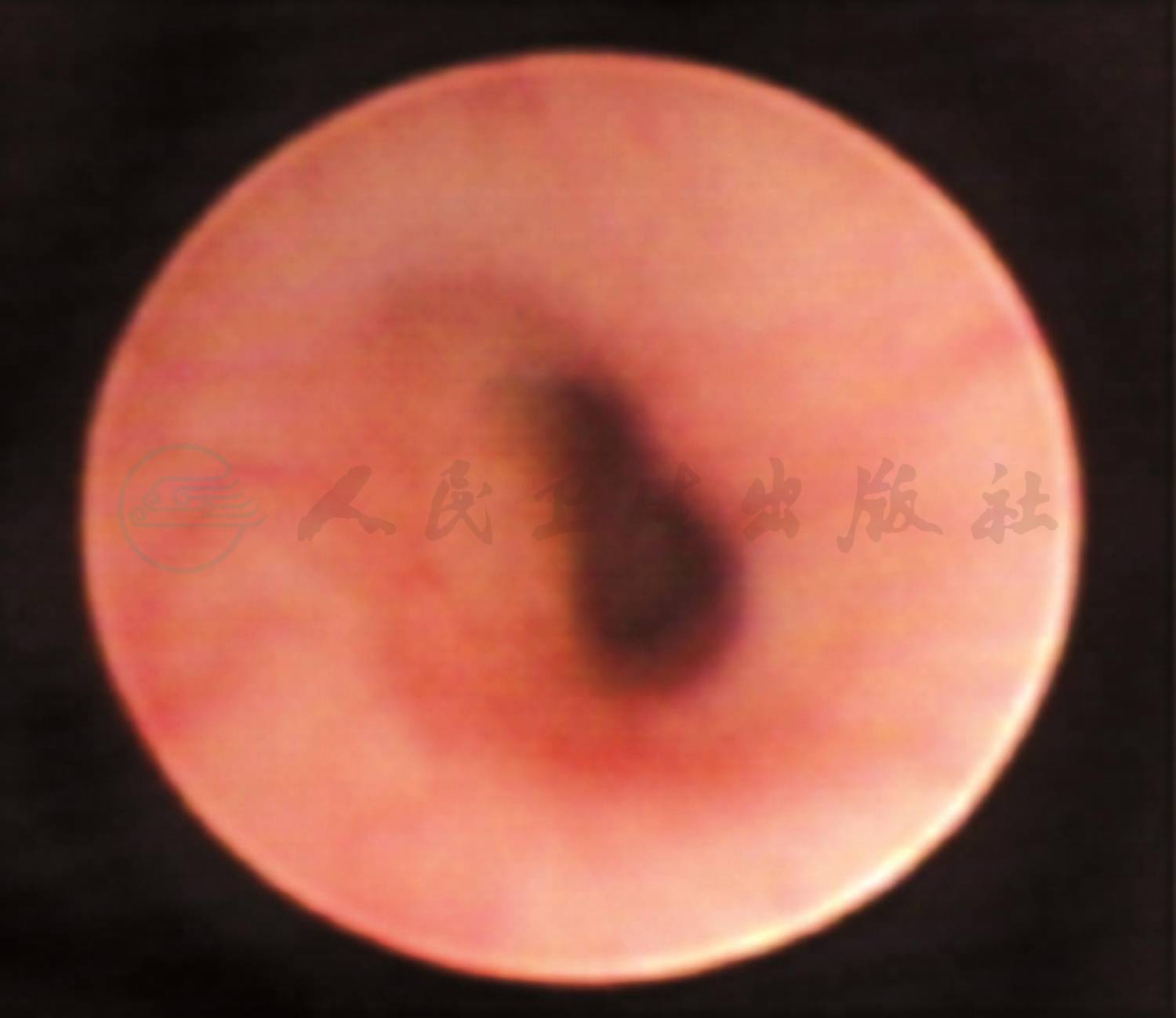

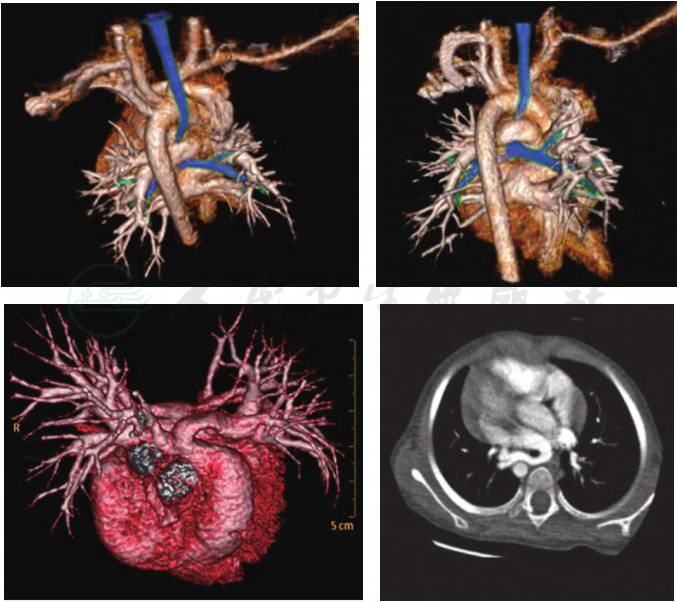

入院后予患儿心电、血氧监护,低流量吸氧,雾化吸入布地奈德、复方异丙托溴铵平喘止咳,并行退热等对症支持治疗。完善相关检查,血常规:WBC 4.8×109/L;NE 42.2%;LE 45.4%;RBC 4.9×1012/L;HB 134g/L;PLT 164×109/L,C 反应蛋白正常,血气分析、肝肾功、心肌酶谱、血钙等生化指标正常。病原学检查方面,肺炎支原体抗体(MPAb)1:320,肺炎支原体抗体-IgM(MPAb-IgM)阳性,考虑存在肺炎支原体感染,给予静脉输注阿奇霉素控制感染,盐酸氨溴索祛痰止咳。经上述抗感染及对症支持治疗之后,患儿体温逐渐平稳,咳嗽、喘息及呼吸困难的表现较前改善,但依然有间断喉鸣发作。考虑到患儿反复发作喉喘鸣,并且症状进行性加重,为进一步明确有无喉或气管支气管软骨软化病,进一步行电子鼻咽喉镜、喉部三维CT检查,结果均为正常,喉部先天发育异常暂不作考虑。但与此同时完善胸部三维CT,提示存在双肺下叶炎症,并发现气管下段变窄、气管分叉开大。为进一步寻找导致喉喘鸣的原因,并明确是否存在气道发育及结构的异常,予患儿行局部麻醉下支气管镜检查。支气管镜下发现该患儿主支气管管腔明显狭窄、变形,狭窄程度约为正常管腔的1/3左右(图1)。为除外血管环压迫所致的气道狭窄,进一步完善心脏超声,提示存在左肺动脉的发育异常(缺如?),且右肺动脉向左肺动脉方向发出分支走行伴限局血管瘤形成,高度怀疑肺动脉吊带可能。进一步行心脏增强CT,结果显示左肺动脉经气管右侧绕行进入左肺,并包绕气管下段,气管下段狭窄、扭曲,最终确诊为肺动脉吊带(图2)。后转入心脏外科,胸骨切开及体外循环下行肺动脉吊带矫治术。

图1 支气管镜下见主支气管管腔明显狭窄、变形

肺动脉吊带。

诊断依据:①反复发作性喉喘鸣,伴反复感染及气道梗阻表现;②心脏彩超提示左肺动脉的发育异常;③心脏CTA提示左肺动脉经气管右侧绕行进入左肺,并包绕气管下段,气管下段狭窄、扭曲,最终确诊为肺动脉吊带;④同时除外其他疾病,如喉软骨软化病、胃食管反流病、免疫缺陷病、哮喘、支气管异物等。

图2 CTA

左肺动脉经气管右侧绕行进入左肺,并包绕气管下段,气管下段狭窄、扭曲

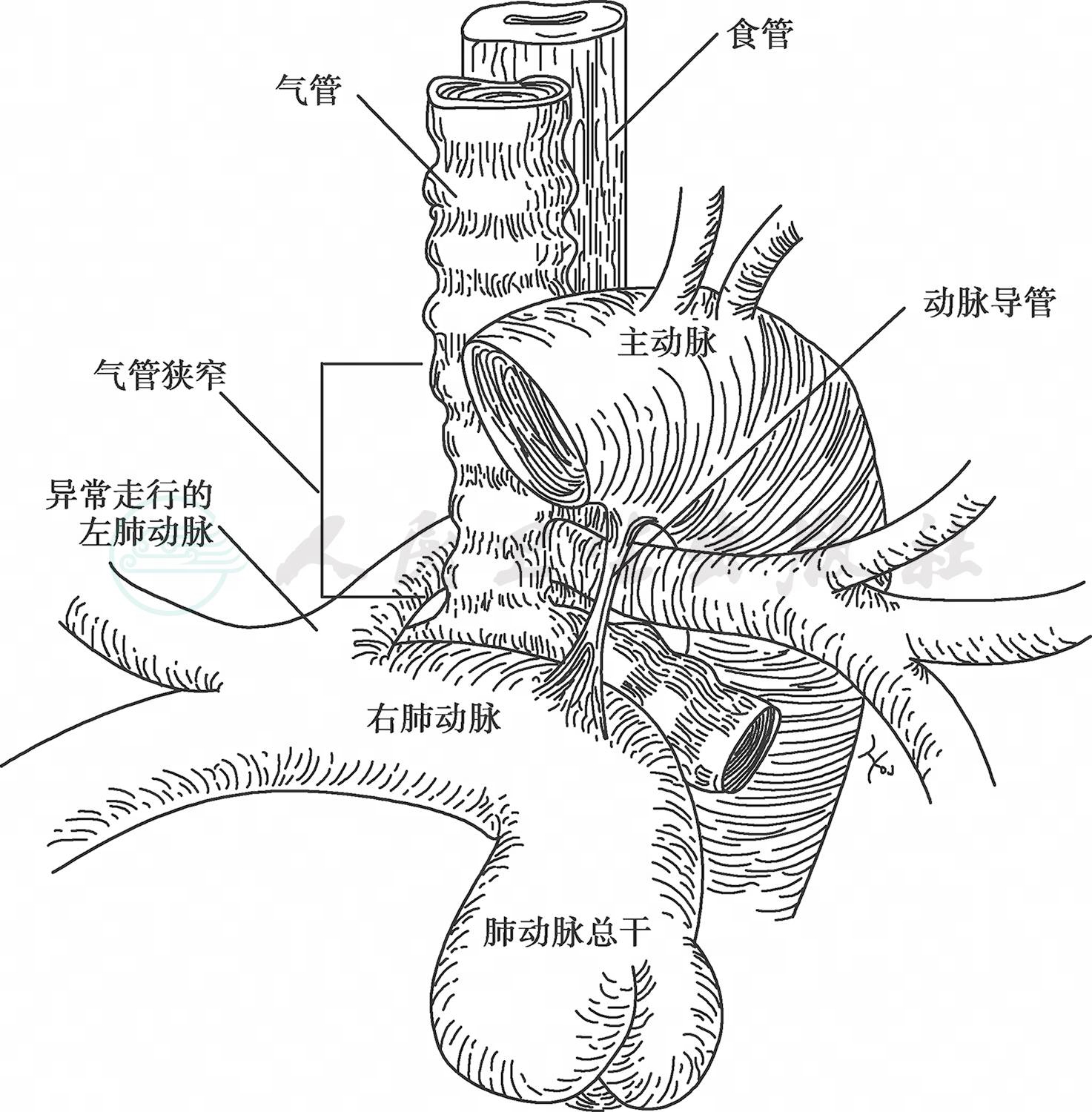

肺动脉吊带(pulmonary artery sling,PAS)是一种罕见的先天性心血管畸形,又称先天性迷走左肺动脉(congenital aberrant left pulmonary artery,CALPA),即左肺动脉起源于右肺动脉,经气管与食管之间,并环绕右侧主支气管和气管远段,到达左侧肺门(图3)。在其走行过程中,动脉包绕气管酷似吊带,往往合并心内结构的畸形和气管、支气管狭窄,导致患儿出现严重的气急、喘鸣、呼吸困难等,如不及时诊断及治疗,病死率可高达90%。这种畸形最早于1897年由Glaevecke和Doehle在1例7个月患有严重呼吸衰竭的婴儿尸检中首先发现的。“血管吊带”这一名词最早是由Contro等在1958年描述这一畸形时提出的,主要是为了区分于“血管环”。Berdon在1984年提出了“环-吊带综合征”这一名词,来强调肺动脉吊带经常和完全性气管环形畸形同时存在。既往本病报道极少,至2001年全世界仅有150例报告,早期大部分病例是在尸检或手术中被发现,国内亦罕见报告。一方面与PAS发病率低有关;另一方面,由于临床医师往往缺乏对其认识,而传统检查中的胸片及CT横断面图像表现无法帮助确诊PAS,诊断常止步于肺部感染或气管狭窄,存在漏诊可能。

1.发病机制

(1)左肺动脉异常

右肺动脉正常起自肺动脉主干,而左肺动脉自右肺动脉后上方发出,先向后向上越过右主支气管,然后向左自气管食管间经过,一般相当于气管分叉水平或略高于气管隆突,最终进入左侧肺门,形成部分性血管环,在气管远端和主支气管近端形成吊带,易造成对气管和食管的压迫而出现相应的症状。一般来说,左侧肺门较正常肺动脉主干位置偏低,左肺动脉发育也较正常小。当肺动脉吊带患者伴有动脉导管或动脉韧带,其一端位于肺动脉主干与右肺动脉连接部,另一端向上经左支气管和左肺动脉后方与降主动脉相连时,则构成完全性血管环,但这一血管环仅造成气管压迫,而很少伴有食管压迫。文献报道约50%肺动脉吊带患者常合并心内畸形,常见的类型包括动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损和永存左上腔静脉,较少数病例可合并法洛四联症。

图3 肺动脉吊带

(2)气管狭窄及发育异常

由于起源及行走异常的左肺动脉压迫气管后壁,肺动脉吊带的患者常伴有气管狭窄,尤其是在隆突上和右主支气管起始部。约50%的肺动脉吊带病例气管狭窄的原因是存在完全性气管环,表现为气管后壁膜性组织缺如,以及气管软骨失去正常的U形而变成O形,气管和包括完全软骨环的主支气管壁的软骨分布异常,形成真正的狭窄。因此气管狭窄不仅可发生于肺动脉吊带压迫的区域,还可延及整个气管,此时形成所谓的“环-吊带综合征”。其他的气管发育异常还包括异常气管分支,如气管性支气管等。

2.肺动脉吊带的主要症状

肺动脉吊带的男女比例是3:2,绝大多数患者有症状(约90%),这些症状90%出现在生后的第1年,无症状的肺动脉吊带患者在青春期或成年后被偶然发现。

(1)呼吸道症状

最为常见,并且以呼气相延长的哮鸣和喘鸣为特征。主要的症状有咳喘、气促、发绀等,严重者可出现呼吸困难、意识障碍、抽搐等表现,危及生命。由于异常形成的左肺动脉绕行于气管后面所形成的吊带压迫气管,且婴幼儿气管发育不够完善,支撑能力较差,长期受压部分可致塌陷进而形成狭窄,发生气道梗阻,造成组织缺氧加之易合并呼吸道感染,从而容易出现上述症状。本病又多合并其他先天性心脏畸形且易发生呼吸道感染,这些疾病相对容易诊断而又能解释上述临床表现,且目前大多临床医师对本病认识不足,从而也容易发生漏诊。

(2)消化道症状

由于本病异常形成的左肺动脉绕行于气管和食管之间,不仅对气管有压迫而且对食管也有压迫作用,从而使小婴儿可出现呛奶,年龄较大儿童出现吞咽困难等。

3.并发症

如前所述本病患儿又多合并其他先天性心脏畸形,相对肺血较多,兼之小婴儿各项免疫功能及气道屏障功能发育不够完善,且存在气道梗阻容易发生下呼吸道感染,而易合并充血性心力衰竭、中毒性脑病、呼吸衰竭等严重并发症。文献报道如无外科治疗,本病死亡率可达90%。

4.关于本病的诊断思路

本病的诊断关键在于对肺动脉吊带畸形要有充分认识,对于出现反复咳喘、呼吸道感染、气道梗阻等表现及予一般抗感染平喘等治疗效果不佳的患儿应考虑此病,结合超声心动图和多层螺旋CT增强扫描可以确诊本病。诊断本病心电图及胸片检查缺乏特异性,而超声心动图和多层螺旋CT增强扫描却有重要的价值。应用超声心动图检查,在左肺动脉显示不清时,应仔细反复探查剑突下肺动脉长轴切面、大动脉根部短轴切面、胸骨上窝右肺动脉长轴切面这3个切面,寻找左肺动脉的起源,基本能诊断此病,但是,由于超声的局限性,不能显示左肺动脉对气管的压迫情况,而多层螺旋CT能够弥补这一缺陷,可以清楚地显示左肺动脉和气管的关系,支气管受压情况及狭窄程度,并且能够有效地衡量气管狭窄的长度和程度,为以后有效的手术治疗做好准备。

5.治疗

PAS的内科治疗包括抗感染物理治疗及营养支持等,一般作为术前准备的部分。对于有症状的PAS病例,一经确诊应早期手术以矫治左肺动脉异常及气道梗阻。传统上矫治单纯性PAS可在非体外循环进行。体外循环下PAS矫治术适用于合并气管狭窄或心内畸形的病例,也有单纯PAS应用体外循环手术,手术时间充足,相对比较安全,进一步保证吻合口通畅,手术效果好,术后发生肺动脉狭窄较少。

因此,手术方法上目前多主张胸骨切开及体外循环下做肺动脉吊带矫治术,术中切断异常走行的左肺动脉,将其自气管与食管之间取出,在气管前方主肺动脉之上的左肺动脉正常起源部位行端侧吻合左肺动脉;术中同时处理合并的气道及心脏畸形。

总之,对临床出现慢性喘息、气促、呼吸困难或/和吞咽困难、进食缓慢的患儿,尤其是内科治疗效果不佳者应想到肺动脉吊带的可能,以免延误诊治。超声心动图联合心脏增强CT检查是肺动脉吊带术前诊断、评估的最佳辅助检查,早期正确诊断和及时手术治疗是生存的关键。

(代 冰 蔡栩栩)