患儿,男,1岁4个月。

主诉:咳嗽1周,喘息4天。

现病史:患儿1周前无诱因出现咳嗽,阵咳,有痰不易咳出,4天前患儿出现喘息,喉部可闻及“咝咝”声,逐渐加重,无发绀,无呼吸困难,就诊于个体诊所,给予阿奇霉素抗炎及抗病毒药物(具体药物不详)治疗2天,病情无明显好转,为求进一步诊治,就诊笔者医院。门诊给予布地奈德联合异丙托溴铵雾化吸入1次,做肺部CT提示左上肺气肿,左肺上叶支气管内异物可能性大,双肺多发渗出,以“肺气肿”收住院。患儿病来精神及食欲欠佳,睡眠不实,尿、便正常。

既往史:患儿半年前曾因发热、咳嗽、喘息就诊当地医院,诊断“毛细支气管炎”“轮状病毒肠炎”,给予抗感染治疗4天,住院1天体温降至正常,因咳嗽、腹泻无明显好转,就诊上级医院继续抗炎补液治疗,查肺CT示左肺气肿,外科建议手术治疗,家人拒绝,于门诊输液4天,后回当地医院继续抗炎补液治疗1周出院。

过敏及接触史:否认食物过敏史,2天前发现头孢皮试过敏,具体药物不详。

个人及家族史:G4P1,足月顺产,出生体重2.4kg,就诊时体重9.5kg,出生时无窒息史。患儿母亲第1胎因有药物应用史,人工流产;第2胎距离第1胎较近,行药物流产;第3胎因无胎芽人工流产。否认家族遗传代谢性疾病史。

入院查体及相关检查:未吸氧下血氧饱和度98%。神志清楚,呼吸急促,56次/min,鼻翼扇动及三凹征阴性,口周无发绀。左肺呼吸音较弱,双肺可闻及散在喘鸣音、痰鸣音,心、腹及神经系统查体未及异常。

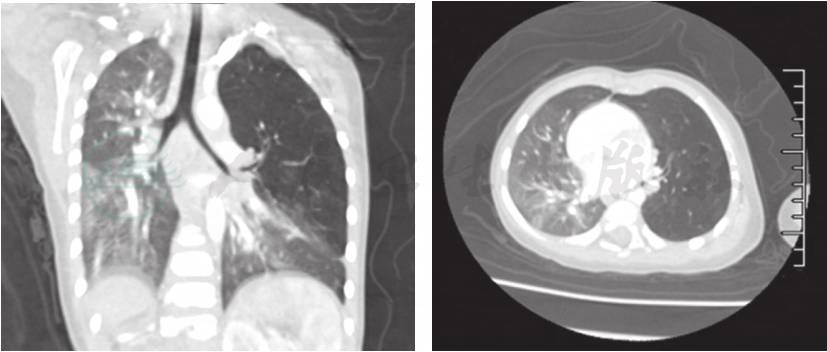

入院后完善各项检查。血常规、CRP等检查均正常,肺炎支原体抗体及DNA检测均为阳性,提示有肺炎支原体感染。肺部增强CT+三维重建(图1)提示左肺上叶支气管起始部狭窄,考虑为左肺下叶肺动脉及左心房压迫所致(先天性肺气肿?)。纤维支气管镜检查:①急性气管、支气管内膜炎症;②左肺上叶支气管开口狭窄。给予患儿红霉素抗感染治疗,盐酸氨溴索化痰,布地奈德联合复方异丙托溴铵平喘治疗,经过1周治疗患儿咳喘好转,建议其转入外科手术治疗,家属拒绝,出院。

图1 肺部增强CT+三维重建

1.先天性大叶性肺气肿

诊断依据:①1岁左右男性婴儿,反复咳喘病史;②查体:左肺呼吸音较弱,肺部CT示左肺上叶支气管起始部狭窄,考虑为左肺下叶肺动脉及左心房压迫所致(先天性肺气肿?)。

2.肺炎支原体肺炎

诊断依据:①咳嗽1周,喘息4天;②查体双肺可闻及散在喘鸣音、痰鸣音,肺CT显示双肺多发渗出或炎症;③肺炎支原体抗体及DNA检测均为阳性。

先天性肺囊性疾病是较少见的先天性肺发育异常,包括囊性腺瘤样畸形、支气管源性囊肿、先天性大叶性肺气肿、肺隔离症等四种疾病。

先天性大叶性肺气肿(congenital lobar emphysema,CLE)又称为婴儿大叶性肺气肿。

目前发病机制尚不清楚,目前普遍认为是支气管软骨的发育不良或缺如、黏膜增生、分泌物阻塞等因素,形成活瓣样结构,使吸气顺利,呼气受限,导致气肿形成。也可能与异常血管和肿瘤压迫甚至气管内阻塞有关,支气管阻塞占40%~60%,但约半数病例病因不明。病理学上分为肺泡增多型、过度充气型、发育不全型、肺泡结构不良型。该畸形多于婴儿早期发病,好发于男性。多累及一个肺叶,以左肺上叶最多见,其次多见于右肺上叶和中叶,下叶受累罕见。少数多叶或双侧分布。先天性大叶性肺气肿常合并其他先天性畸形,如心血管畸形、漏斗胸、前纵隔缺损、膈疝、食管裂孔疝、软骨发育不良、肾发育不全等。支气管受压性病变包括心肺血管异常如动脉导管未闭、肺动脉吊索、异常肺静脉回流、纵隔囊肿、畸胎瘤等。支气管内阻塞性病变包括支气管异物、肿瘤等。

该疾病的患儿出生后随着呼吸活动,病变气道的活瓣作用导致患肺叶肺泡阻塞性气肿,过度的膨胀肺叶压迫邻近正常肺叶,导致呼吸困难症状,表现为进行性呼吸困难、气促、发绀、咳嗽、喘息及患侧呼吸音降低。50%在新生儿时期发病,体征可不明显,于生后数月症状变为显著,可出现病侧胸廓饱满、隆起及呼吸音减低,气管移位,严重者出现青紫发绀,心尖波动移位。该病一般通过X线胸片可明确诊断,X线片有如下特点:①病变多位于一侧肺上叶;②肺透明度明显增强,但其间仍可见稀疏的肺纹理;③纵隔向健侧移位,并形成纵隔肺疝;④严重时呈全肺萎陷不张,多位于心膈角或纵隔内;⑤患侧肋间隙增宽,患侧膈肌影位置偏低下,更容易发现透明度增强和胸腔内稀疏的肺纹理。

新生儿早期,由于病肺部分的肺液清除障碍,呈一过性不透光的肿块样阴影,此改变由于支气管阻塞严重而持续较久。相邻正常的肺组织明显受压,容积缩小而密度增高。纵隔移向健侧,甚至误认为健侧肺发育不全。CT可清晰显示按大叶分布的肺气肿病变以及病变内纤细、拉长且稀疏分布的肺血管,可进一步明确诊断和发现病因。CT特别是MSCT能够清晰显示大叶性肺气肿范围、程度以及气肿肺叶或肺段内有稀疏肺纹理存在,而与先天性支气管肺囊肿(含气型)、巨大肺大疱及张力性气胸等鉴别。MSCT除可以显示上述CT检查的优点外,其后处理技术MPR及VRT等可在冠状、矢状、斜面、曲面重组及三维立体成像很好地显示CLE支气管狭窄长度及程度、气肿的肺组织及纵隔疝。在胸片检查或临床怀疑有先天性支气管病变或气管支气管异物引起的肺气肿及肺感染时,行MSCT薄层扫描并进行多维重组,对于诊断及鉴别诊断具有重要指导意义。

儿童先天性肺囊性疾病的治疗主要以外科手术为主,一经确诊,应及早手术,不受年龄限制,手术时机应视病情轻重及是否继发感染而定,囊肿并肺部感染而病情一般者,宜先行抗感染治疗,待体温和外周血白细胞计数正常后再行手术。一般认为3岁以内儿童手术切除囊肿后较年长儿恢复快,肺扩张好,后遗症少;7岁以上患儿因病程长,反复感染,胸腔内广泛粘连,术后出血多,恢复慢,因此早期诊断早期手术,既能解除囊肿对肺组织挤压导致的对患儿发育的影响,也有利于肺泡的再生和呼吸功能的代偿。婴幼儿能较好地承受肺叶切除术,肺发育可持续到14岁,随着年龄增大,肺泡数量和大小亦会增长,不影响儿童生长发育和活动。国外有研究表明,儿童先天性肺囊性疾病有恶化风险,尤其是胸膜肺胚细胞瘤往往伴有包括肺囊性疾病、肾脏肿瘤、卵巢肿瘤及肠息肉等家族史,故先天性肺囊性疾病可能为一种多基因遗传病。虽未明确,但已开始积极研究。另外,肺成纤维细胞因子、表皮生长因子对肺的发育也起重要作用。研究表明,产前影像学诊断有助于研究疾病自然史和诊疗策略,对于产前及产后疾病管理有积极意义。在对已患病的患儿早诊断早治疗的基础上,积极探索发病风险,做到早期预防同等重要。随着研究的深入,发挥基因水平检测产前诊断早期筛查的前瞻性作用,运用多种行之有效的诊疗手段,可降低先天性肺囊性疾病发病风险,提高患儿生活质量。

(冯 晶 尚云晓)