患儿,男,8岁。

主诉:间断咳嗽6年、加重伴喘息3年。

现病史:患儿6年前无诱因出现咳嗽,咳嗽尤以冬季晨起重、连声咳,日间偶有单声咳嗽,偶有睡眠中咳醒症状。以湿性咳嗽为主,咳白色黏痰,期间口服头孢类、止咳化痰药物,未见明显效果,就诊于当地医院,考虑“咳嗽变异性哮喘”,未遵医嘱,无特殊治疗;3年前,患儿咳嗽加重,主要表现为晨起连声湿性咳嗽,日间偶有单声湿性咳嗽,运动后咳嗽明显加重,喉部偶可闻及“咝咝”声,晨起偶有打喷嚏、无流涕,睡眠时无打鼾,当地化验提示肺炎支原体感染,给予大环内酯类药物、盐酸丙卡特罗、孟鲁司特钠口服症状缓解不理想,后多次就诊于多家医院门诊先予布地奈德1ml+生理盐水1ml泵吸1个月,喘息减轻但咳嗽未见明显好转;后应用布地奈德福莫特罗吸入剂6个月、口服孟鲁司特钠3个月,咳嗽减轻、基本不咳;停药2个月后(23个月前)患儿再次出现咳嗽、喘息,当地化验提示肺炎支原体感染,给予红霉素足疗程静脉滴注、布地奈德福莫特罗吸入剂吸入1个月,无喘息,自行停用布地奈德福莫特罗吸入剂,后咳嗽时轻时重,近4个月规律应用布地奈德福莫特罗吸入剂,但咳嗽缓解不理想,为求明确诊治收入院。病来患儿精神状态可,无呼吸困难,无咯血、无低热、盗汗及体重下降,大、小便正常。

既往史:有湿疹史,6岁时于笔者医院行疝气修补术,否认异物吸入史,否认外伤及输血史。

过敏及接触史:否认明确的食物、药物过敏史,无肝炎、结核等传染病患者接触史。

个人及家族史:G2P2,足月顺产,出生史正常,生长发育与同龄儿相似,按时接种疫苗;否认过敏性疾病、哮喘家族史。

入院查体及相关检查:神志清楚,一般状态可,呼吸平稳,双扁桃体Ⅰ度肿大,咽后壁可见滤泡增生。双肺听诊呼吸音粗,未闻及明显干、湿啰音。心音有力、律齐。腹平软,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未触及,肠鸣音正常。四肢末梢温,CRT < 2秒,甲床无发绀,无杵状指/趾,四肢活动自如。神经系统查体无明显异常体征。

辅助检查:门诊(4个月前)血常规:白细胞11.21×109/L;中性粒细胞百分比 60.7%;嗜酸性粒细胞百分比 0.5%。肺炎衣原体抗体-IgM阴性。肺炎支原体抗体-IgM阴性。肺炎支原体抗体1:320。结核抗体阴性。总lgE 250.43U/ml。无食物+呼吸过敏原。肺DR:双肺纹理增强。肺功能检查报告(4个月前):肺容量正常,肺通气功能正常,支气管舒张试验阴性;呼出气一氧化氮8ppb。肺功能检查报告(3个月前):肺容量正常,肺通气功能正常;呼出NO值14ppb。

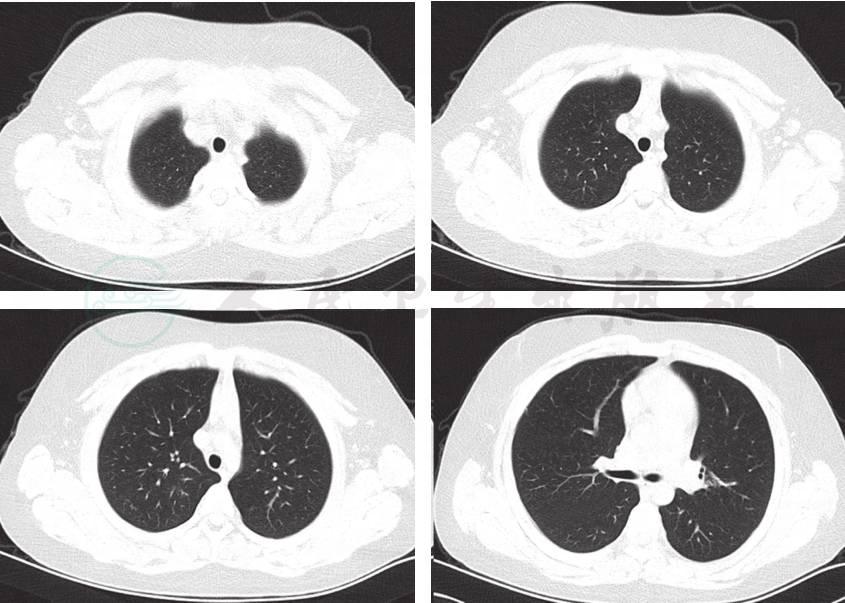

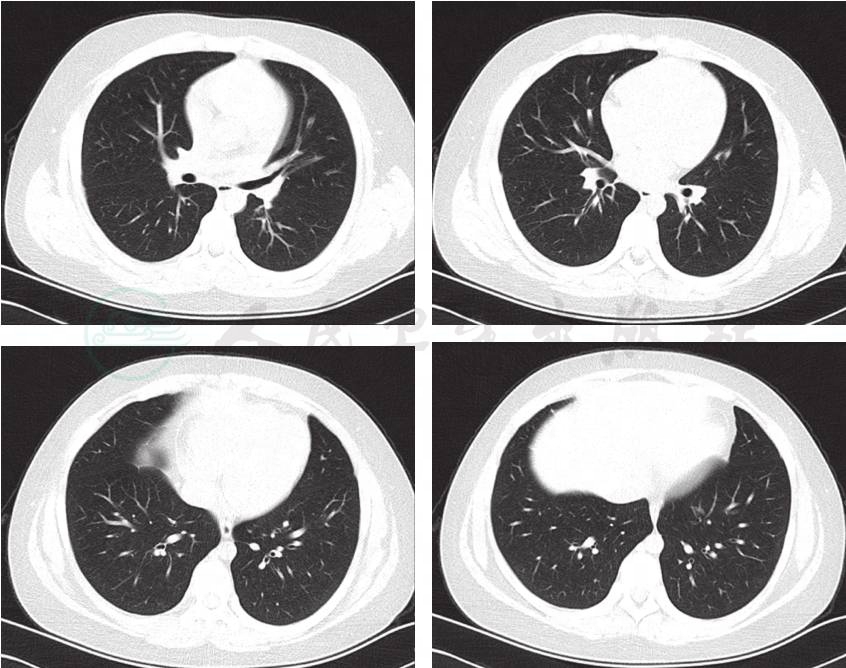

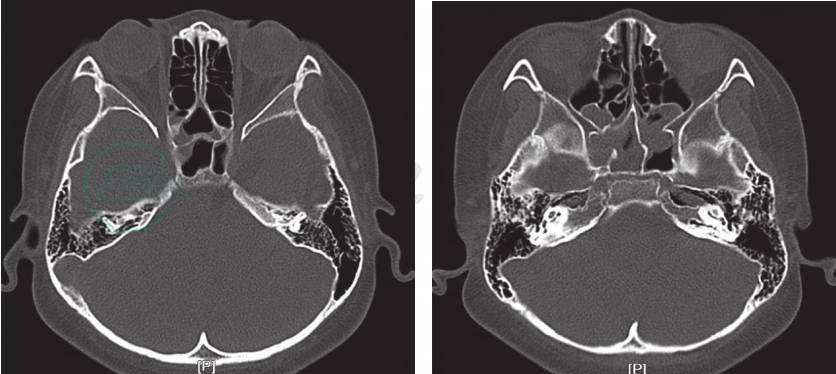

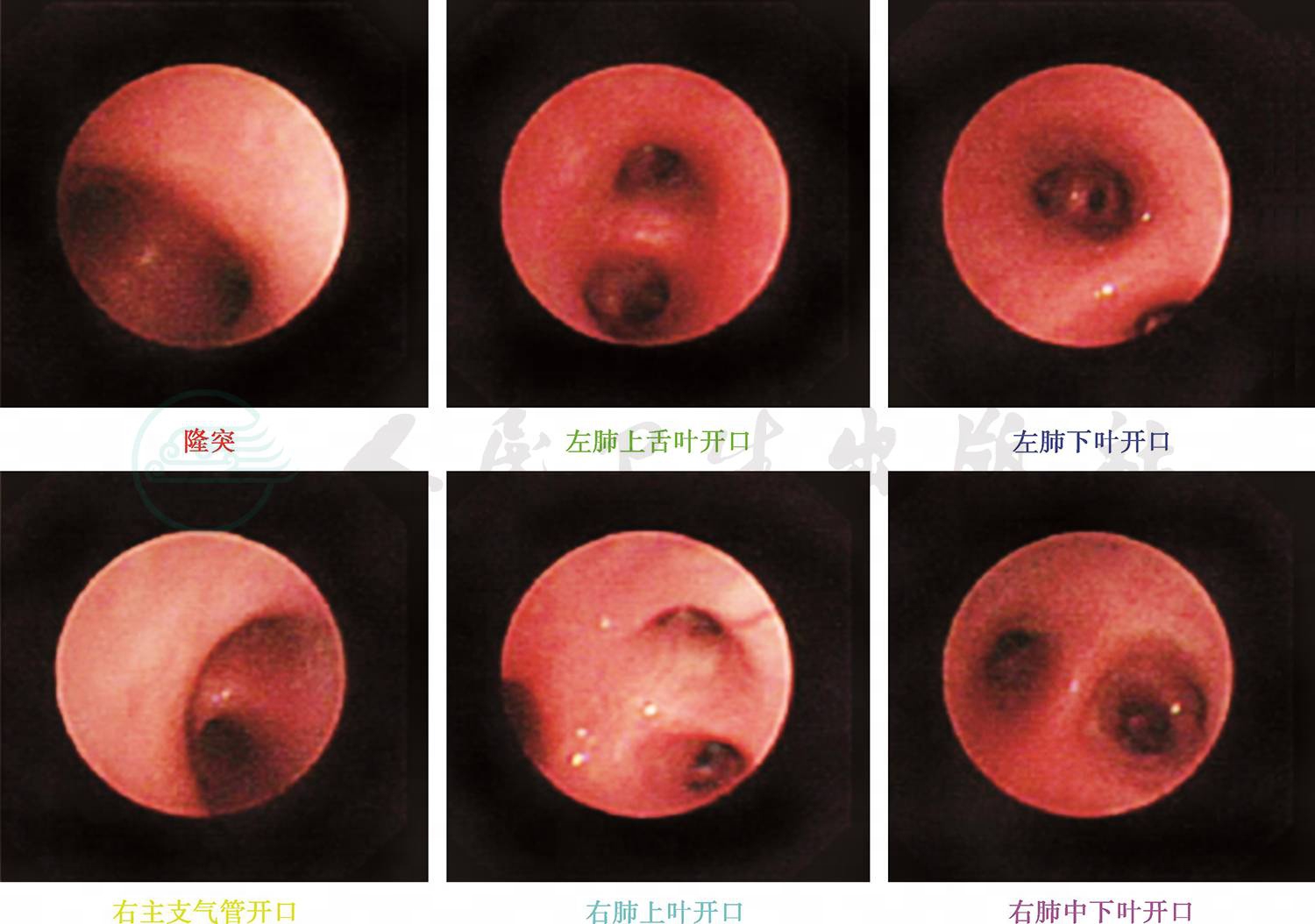

入院后因诊断尚未完全明确,给予布地奈德1支(1mg)联合复方异丙托溴铵1支(2.5ml)雾化吸入,日2次,观察治疗效果,并积极完善相关检查。血常规基本正常(白细胞8.43×109/L;中性粒细胞百分比 48.2%;嗜酸细胞百分比 3.3%),C反应蛋白(2.56mg/L)正常,血气分析正常。结核斑点试验和PPD均阴性,不支持结核的诊断。肺炎支原体抗体1:80、肺炎支原体抗体-IgM阴性,考虑为既往肺炎支原体感染(患儿4个月前肺炎支原体抗体1:320)。免疫球蛋白、T淋巴细胞亚群正常,不考虑免疫缺陷病。肺功能:肺容量正常,肺通气功能正常,支气管舒张试验阴性;呼出气一氧化氮12ppb。肺CT(图1):双肺较饱满,透过度略增强,无支气管扩张。鼻窦CT(图2):双侧筛窦及蝶窦黏膜不均匀增厚,窦腔内稍高密度影充填,鼻咽腔略变窄。双侧筛窦及蝶窦炎。且住院期间患儿晨起咳嗽时咽部查体可见咽后壁黄白涕,鼻窦炎诊断成立。入院第3天予患儿完善支气管镜检查(图3),镜下各叶段支气管管腔开口通畅,黏膜光滑,略充血水肿。各叶段支气管未见狭窄及异物征象。肺泡灌洗液细菌、真菌、结核培养及涂片均为阴性。进一步除外结核、迁延性支气管炎、异物。

出院诊断:儿童哮喘(未控制);上气道咳嗽综合征(鼻窦炎)。

出院医嘱:①桉柠蒎肠溶软胶囊(黏液溶解性祛痰药)0.3g,日2次,口服2周;②糠酸莫米松鼻喷雾剂每侧鼻孔1揿(每揿为50μg),每天1次(总量为100μg),用1个月;③鼻渊通窍颗粒15g,每天3次,口服2周;④阿奇霉素片500mg(2片),每天1次,用3天,停4天后,再口服3天;⑤信必可80µg 早晚各1吸1个月。

1个月后门诊复诊,咳嗽咳痰症状消失,无喘息症状,进一步证实症状控制不良与鼻窦炎有关。嘱继续布地奈德福莫特罗气雾剂80µg,早晚各1吸,2个月后复诊。

图1A 入院后肺CT结果

图1B 入院后肺CT结果

图2 入院后鼻窦CT结果

图3 入院后纤维支气管镜检查

1.儿童哮喘(未控制)。

2.上气道咳嗽综合征(鼻窦炎)。

长期以来,呼吸系统因其结构和功能的不同而人为地划分为上、下呼吸道。近年的研究表明,上、下呼吸道炎症反应具有相关性,这种相关性也逐步被广大学者所公认。WHO在2001年发表的《变应性鼻炎及其对哮喘的影响》中也提出“同一气道”的概念,目前对于变应性鼻炎对支气管哮喘(简称哮喘)的影响逐渐得到大家的重视。而慢性鼻-鼻窦炎也作为上呼吸道常见的疾病之一,目前认为,它和哮喘是连续气道中的炎症反应过程,而并非两个独立的局部疾病。当然,在共同的炎症过程中,既相互影响,又各自具有固有的疾病特征。

国外文献报道,全球有哮喘患者约3亿人,而过敏性鼻炎患者约5亿人;其中,75%~80%的哮喘患者合并过敏性鼻炎及鼻窦炎。国内的患病率远远没有这样高。另一方面,鼻炎合并哮喘的比例没有哮喘合并鼻炎的比例那么高,报道在10%~40%。ten Brinke等报道了影响难治性哮喘急性加重的危险因素,结果显示鼻窦炎是独立的危险因素(OR=3.7)。该研究纳入荷兰10家医院的152例难治性哮喘患者,将1年内有急性加重超过3次和仅有1次的患者分为频繁加重和非频繁加重两个亚组,两组患者分别为39例和24例;该研究选择了13项危险因素进行Logistic回归分析,结果表明,有严重鼻窦炎患者频发急性加重的风险是非频发急性加重患者的3.7倍。这项研究在流行病的层面上,为鼻窦炎可能是影响重症哮喘控制不佳的重要因素提供了证据。

鼻窦炎是发生于鼻窦黏膜的化脓性炎性反应,常为多鼻窦同时感染,抗过敏性炎症治疗往往难以达到有效的治疗效果,必须采用抗感染治疗。而隐匿性鼻窦炎是影响着哮喘患儿的治疗效果的关键因素。鼻窦炎是呼吸道高反应性的原因之一。炎性分泌物从感染的鼻窦流入咽部,感染逐步累及气管、支气管黏膜,引起继发性咽喉炎及支气管炎,引起慢性咳嗽。鼻窦炎的存在影响了哮喘的治疗效果,然而,这类患儿的咳嗽不是真正意义的哮喘控制不良,应在诊治过程中加以重视。哮喘的主要治疗是吸入糖皮质激素,而忽视以感染为主的鼻窦炎往往造成治疗效果不佳。

针对鼻窦炎的治疗,目前认为鼻窦炎的发病原因主要是由于各种原因引起的窦口阻塞,引流不畅,导致鼻窦内感染的脓液和细菌不能及时排出,反复感染而成。鼻窦炎分为急性和慢性两类,急性以鼻塞、多脓涕、头痛为主要特征;慢性以多脓涕为主要表现。急性鼻窦炎可以采用足量抗生素控制感染,一般疗法与急性鼻炎相同。鼻窦引流常用含1%麻黄素的药物滴鼻。全身症状消退、局部急性炎症基本控制后可以冲洗,1~2次/w。黏液促排剂,改善分泌物性状并易于排出;可以应用鼻用局部激素或全身应用激素,改善局部炎症状态,加强引流。药物控制不满意或出现并发症时可采用鼻内镜手术,通过内镜引导直达病灶,开放鼻窦口,清除病变,改善局部引流,进而恢复鼻窦正常的生理功能。对于慢性鼻窦炎,大环内酯类抗生素虽然不可以清除细菌,但可以减少慢性细菌感染的毒性和减少细胞损害。在激素治疗失败的病例中,选择性地应用长期低剂量大环内酯类抗生素治疗是有效的。血管收缩剂能收缩鼻腔肿胀的黏膜,以利于鼻窦引流。但血管收缩剂不宜长期使用,可引起继发药物性鼻炎。黏液促排剂:在标准的治疗方法上加入黏液促排剂可以获得更好的治疗效果,主要是可以减少治疗时间。鼻内镜下鼻窦手术为目前首选方法。在鼻内镜明视下,彻底清除各鼻窦病变,充分开放各鼻窦窦口,改善鼻窦引流,并尽可能保留正常组织,是一种尽可能保留功能的微创手术。

由于儿童鼻腔和鼻窦均处于发育阶段,黏膜在手术后的炎性反应重,术腔护理患儿不易合作,鼻腔狭窄易发生粘连,为此对儿童慢性鼻-鼻窦炎原则上不采用手术治疗,除非具有下列情况之一者:①影响鼻腔通气和引流的腺样体肥大和/或扁桃体肥大;②鼻息肉和/或上颌窦后鼻孔息肉对窦口鼻道复合体引流造成阻塞;③出现颅内、眶内或眶周等并发症。儿童慢性鼻-鼻窦炎的手术原则是小范围、精细和微创,手术后也不宜频繁进行鼻内镜检查和外科干预。手术后应定期随访,但要避免对术腔过度干预。术后鼻腔冲洗和鼻用糖皮质激素的使用至少持续12周以上。

然而,鼻炎及鼻窦炎究竟可以在多大程度上影响哮喘的控制水平,似乎还没有强有力的定量研究数据,尤其是重症哮喘合并鼻炎及鼻窦炎的患者能否通过治疗鼻炎及鼻窦炎改善哮喘控制也没有直接的循证医学证据。目前,在对鼻-鼻窦炎与哮喘关系的研究方面,流行病学的资料和观察性的研究较多,干预性的研究较少。要确定上、下气道疾病之间的相互影响,单有流行病学的观察性资料是不够的。要科学地评价治疗鼻炎及鼻窦炎对哮喘控制的影响以及程度还需要设计更好的临床试验来验证。比如,过去的研究发现合并鼻炎及鼻窦炎的哮喘患者急性加重的风险远高于单纯哮喘患者。但通过治疗鼻炎及鼻窦炎能否降低哮喘的急性加重率却没有研究报道。

(相 云 尚云晓)