患儿,女,4月龄。

主诉:咳嗽、喘息4天,呼吸困难8小时。

现病史:患儿入院前4天无明显诱因出现咳嗽不伴发热,阵咳,少痰,同时伴喘息,喉部可闻及“咝咝”声,活动后及夜间为重,睡眠不实。家长带患儿至当地诊所予患儿静脉滴注消炎药及止咳平喘药物(具体不详)治疗3天未见明显好转,近8小时患儿咳嗽及喘息加重,同时伴有呼吸困难,口唇发绀,烦躁,哭闹不安,奶量较前明显减少,为求进一步诊治入笔者科室。

既往史:既往体健,无喘息史、湿疹史。

过敏及接触史:否认食物及药物过敏史。否认肝炎、结核等传染病接触史。

个人及家族史:G1P1,足月顺产,出生史无异常,生长发育如同龄儿,按时进行预防接种,一、二级亲属中无过敏性鼻炎及哮喘病史,否认肝炎、结核病史。

入院查体及相关检查:体温36.5℃;心率152次/min;呼吸62次/min;未吸氧下经皮血氧饱和度86%;体重7.0kg。神志清楚,一般状态反应差,囟门平坦,张力不高,咽充血,无疱疹;呼吸急促,口唇发绀,明显鼻翼扇动及三凹征,听诊双肺呼吸音粗,可闻及广泛喘鸣音,呼气相延长;心音有力、律齐,各瓣膜听诊区未及杂音;腹软,肝肋下3.0cm,质软,脾肋下未触及;四肢末梢温,活动自如,神经系统查体无异常,CRT<3秒。

辅助检查:外院胸片提示双肺透过度增强,少许斑片影。

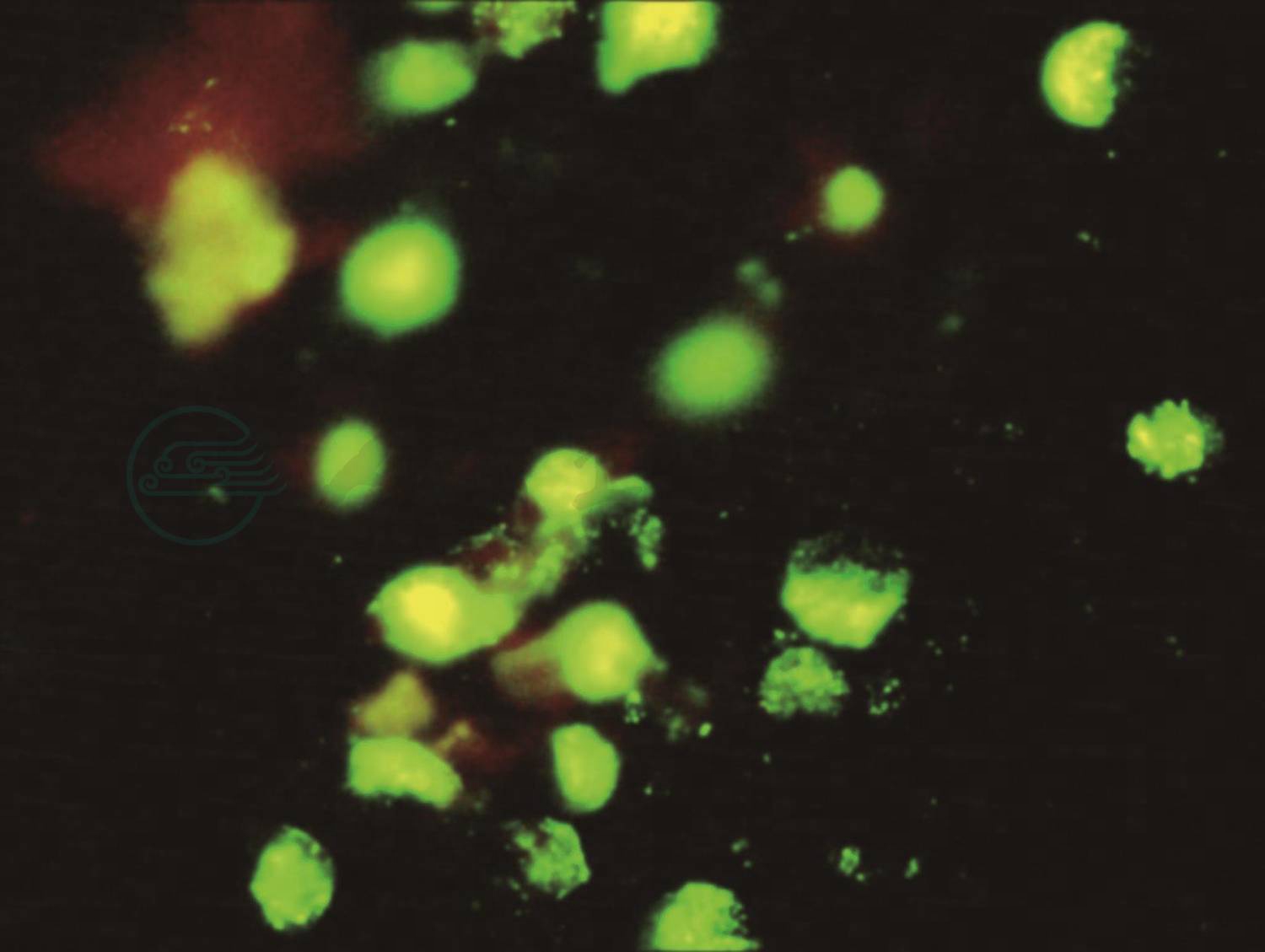

入院后立即给予心电血氧饱和度监护,鼻导管吸氧,及时吸痰,保持呼吸道通畅,同时予补液支持治疗。同时完善相关检查,血RSV-IgM抗体阳性,鼻咽拭子RSV抗原(+)(图1),血常规、CRP、肺炎支原体、肺炎衣原体及其他病毒抗体无异常,血气分析示:pH 7.319,PO2 60mmHg,PCO2 42mmHg,未吸氧下SO2 86%。完善肺功能提示:小气道阻力增加,舒张后小气道阻力无改善。FENO 8ppb。根据上述结果,患儿毛细支气管炎(重度)诊断明确,入院后予雾化吸入布地奈德1mg和5%沙丁胺醇0.25ml,每6小时1次,雾化2天后喘息略减轻,但好转不明显仍有喘息,给予高渗盐水(3%生理盐水4ml)每天2次雾化吸入,同时加强支持治疗,治疗2天喘息明显好转,继续予高渗盐水每天2次继续治疗2天,喘息消失,入院第7天,听诊无异常,出院。随访6个月,患儿未再有喘息发作。

图1 RSV抗原直接免疫荧光

重度毛细支气管炎

诊断依据:4个月婴儿,咳喘4天病史,冬季发病,且此次为患儿第一次喘息,查体显示呼吸急促,鼻翼扇动(+),三凹征(+),双肺呼吸音粗,可闻及广泛喘鸣音,呼气相延长;外院胸片提示:双肺透过度增强,少许斑片影。RSV-IgM抗体阳性,鼻咽拭子RSV抗原(+)。血气分析:pH 7.319,PO2 60mmHg,PCO2 42mmHg,未吸氧下 SO2 86%。

急性毛细支气管炎是一种常见于婴幼儿的急性下呼吸道感染性疾病,以小呼吸道阻塞引起的呼吸困难、气促、组织缺氧为临床特征,主要发生于2岁以下的婴幼儿,发病高峰年龄为2~6月龄;听诊呼气相延长、可闻及哮鸣音及细湿啰音为主要临床表现;感染累及直径75~300μm的细支气管,急性炎症、黏膜水肿、上皮细胞坏死、黏液分泌增多,致细支气管狭窄与阻塞是该病的病理基础。毛细支气管炎最常见的病因是病毒感染,尤其是呼吸道合胞病毒感染。其他病毒病原有副流感病毒、腺病毒、流感病毒(甲型和乙型)。随着分子生物学技术的发展,发现肠道病毒、鼻病毒、人类偏肺病毒、博卡病毒等感染也与毛细支气管炎有关。除病毒外,肺炎支原体、肺炎衣原体感染也可引起毛细支气管炎。目前大多数学者认为发生重度毛细支气管炎的危险因素包括早产、低出生体重、年龄<12周、有慢性肺疾病、囊性纤维化、先天性呼吸道畸形、咽喉功能不协调、左向右分流型先天性心脏病、神经肌肉疾病、免疫功能缺陷、唐氏综合征等。有研究认为支气管肺发育不良(BPD)是发生重度毛细支气管炎的最强预测因素,其次为先天性心脏病和早产。慢性肺疾病因肺泡发育障碍、呼吸道损伤、机械通气等引起炎症和纤维化、高氧需求等,增加患重度毛细支气管炎的风险。毛细支气管炎患儿多有肥胖,但肥胖与重度毛细支气管炎的发生无关。<6月龄和高危婴儿有较高的病死率。

毛细支气管炎的诊断主要依据为询问病史及体格检查,依据询问病史及体格检查进行病情严重程度评估。毛细支气管炎的基本处理原则包括监测病情变化、供氧及保持水电解质内环境稳定。国内外指南均不推荐常规进行胸部X线片、血液及尿液检查、病毒检测等,这些检查不仅没有作用且可能提高不必要的住院率及过度化验与治疗,但部分指南推荐脉搏血氧饱和度可作为一般的监测手段。因为毛细支气管炎影像表现与肺炎相似,胸片不能用以判断是否应用抗菌药物,反而可能导致抗菌药物滥用。但是,如果怀疑为毛细支气管炎但不能确诊,或对患儿实施重症监护,或患儿有进行性的呼吸窘迫或呼吸衰竭时,可以考虑应用胸片辅助诊断。病毒检测等不被常规推荐,而在治疗上不常规推荐应用药物治疗,但强调吸氧、喂养与补液的重要性,不常规推荐使用胸部理疗。但在是否监测脉搏血氧饱和度、是否清理呼吸道及是否雾化高渗盐水等方面略有差异。

近年来研究表明,毛细支气管炎与哮喘的关系非常密切。多年追踪观察发现,婴儿急性毛细支气管炎所表现的喘息往往是哮喘的第一次发作。如喘息反复发作,除外其他肺部疾病后,应考虑支气管哮喘的诊断。国内外一些研究显示,半数以上的毛细支气管炎患儿在2~3岁有复发性喘息,25%~54%的患儿在4~6岁时仍有喘息症状,随着时间的推移,喘息症状趋于好转,但仍然有15%~30%的患儿在学龄前期发生哮喘,4%~10%在学龄期患有哮喘。婴幼儿的毛细支气管炎发展为哮喘是多种因素相互作用的结果。RSV感染使体内的免疫反应得以激活,进而诱导细胞释放组胺、白三烯等炎症介质,引发Th1/Th2细胞失衡,促进炎性递质的分泌,如ECP、IL-17,而这些因素之间部分可相互作用,组胺可加重Th1/Th2失衡,Th2相关IL-13 又可正向调节IL-17分泌,同样IL-17也可促进Th1/Th2失衡,多种因素交织在一起最终造成患儿气道上皮损伤,气道高反应性,进而诱发或加重气喘。有过敏体质、重度肥胖、家族有哮喘、过敏性鼻炎等遗传病史及父母吸烟的患儿,哮喘发生率较无以上因素者显著增高。研究显示,对存在哮喘危险因素的毛细支气管炎患儿出院后采用激素吸入治疗可明显降低其日后哮喘的发生率。因此,对毛细支气管炎患儿,一定要定期随访,如果日后再有喘息发生(无论是感染或是运动、吸入冷空气等),特别是对支气管舒张剂及激素敏感者,即可能是哮喘。

(姚慧生 韩晓华)