患儿,男,3个月。

主诉:咳嗽伴喘促18天,加重1天。

现病史:患儿18天前无明显诱因出现咳嗽,有痰声,伴喘促,可闻及喉部“咝咝”声,无青紫,无发热,就诊于当地医院诊断毛细支气管炎。曾在当地PICU住院,给予头孢类、红霉素、抗病毒、雾化吸入等治疗,期间曾应用丙种球蛋白3天提高免疫力,患儿咳喘减轻,住院15天出院。回家后仍有咳嗽,喉中有痰,出院第2天患儿咳嗽明显加重,有痰咳不出,并出现咳嗽后青紫,再次出现喘息,今日进奶差,伴有吐奶,故为求进一步诊治就诊于笔者医院,门诊以“毛细支气管炎”收入院。患儿病来精神状态尚可,吃奶好,无恶心、呕吐,无腹痛、腹泻,大、小便正常。

既往史:生后40天左右被当地医院诊断为“先天性喉喘鸣”,自行口服维生素AD滴剂及钙剂。否认其他手术、外伤及输血史。

过敏及接触史:无明确过敏史,当地验牛奶不耐受(++)。否认明确传染病(麻疹、结核、肝炎、手足口病)接触史。

个人及家族史:G1P1,足月顺产,出生体重3.5kg,出生史正常,无湿疹史,按时接种疫苗,生长发育与同龄儿相似。否认家族遗传代谢性疾病史。

入院查体及相关检查:神志清楚,一般状态差,烦躁,口周发绀,呼吸急促,频率约65次/min,鼻翼扇动及三凹征(+)。周身无皮疹,胸廓对称,叩诊清音,肺下界在第6肋间,双肺听诊呼吸音粗,可闻及密集水泡音及喘鸣音,无胸膜摩擦音;心音有力、节律齐,心率约160次/min各瓣膜听诊区未及明显病理性杂音;腹软稍胀,未见胃肠型及蠕动波,无明显压痛及反跳痛,肝肋下3cm,脾未触及,肠鸣音良好,四肢末梢温,CRT < 3秒,四肢活动正常,神经系统查体无阳性体征。

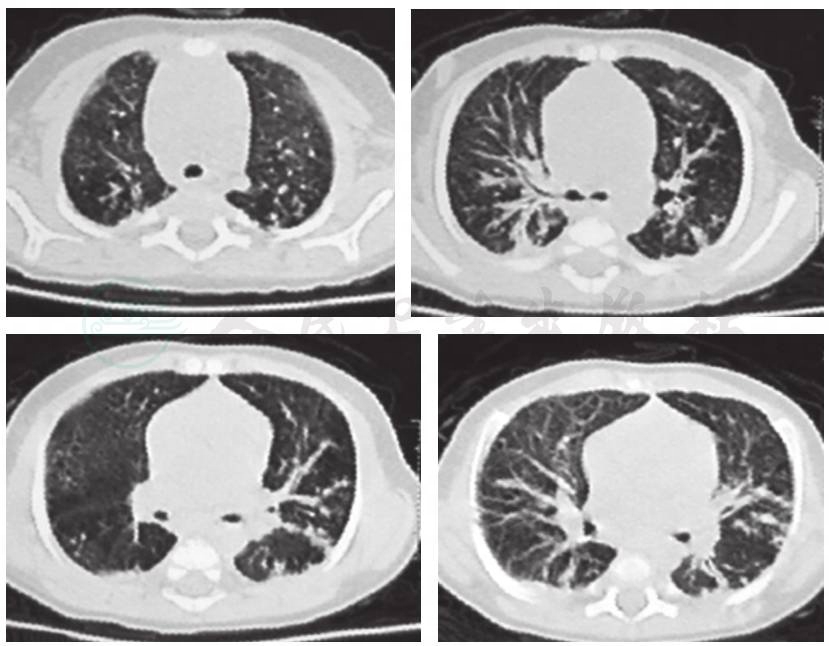

辅助检查:(当地医院)血常规:白细胞10.8×109/L;中性粒细胞百分比34%;淋巴细胞百分比48.6%;降钙素原0.31ng/ml;肺炎支原体抗体1:40;肺炎衣原体抗体-IgM阴性;肺炎支原体抗体-IgM阴性。尿VMV-DNA定量:1.42×103拷贝数/ml。肺CT(图1):肺纹理增强,支气管壁增厚,呈双轨征改变,右肺上叶后段有小片实变。

图1 肺CT结果

入院后急查动脉血气离子分析,pH 7.38,pCO2 42.2mmHg,PO2 46.1mmHg,血氧偏低,心电、血氧监护示SaO2 87%;立即给予鼻导管吸氧2L/min,血氧可以升至95%。同时口鼻腔吸痰,通畅气道,做痰培养检查;做血常规、CRP、PCT、DIC检测。WBC 16.9×109/L,NE 29.5%,EO 0.1%,Hb 98g/L,PLT 685×109/L。CRP 2.61mg/L;DIC正常。

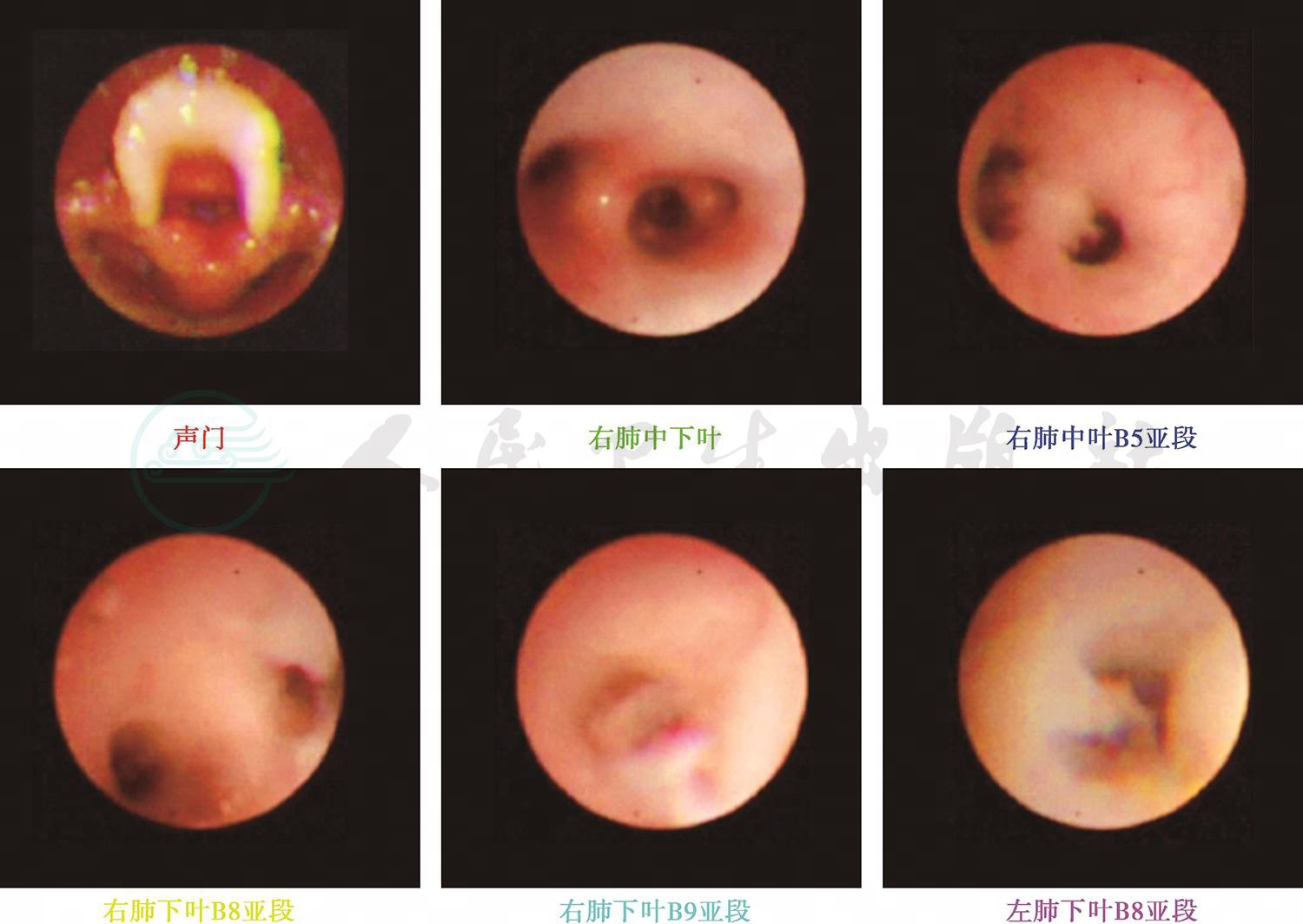

入院4小时,为尽快明确病原,以达到精准治疗,急诊行支气管灌洗术。术中见:各叶段支气管管腔开口通畅,未见支气管狭窄及畸形,黏膜光滑,略充血水肿,各支气管管腔可见较多黏稠痰及痰栓(图2),分别留取双侧支气管灌洗液做痰细菌及霉菌培养。术后呼吸困难较前减轻。双肺仍闻及较多水泡音及散在喘鸣。术后给予头孢吡肟经验性抗感染治疗。

图2 入院后行纤维支气管镜检查

入院后完善各项检查,化验结果如下:

1.肝肾功能正常,血清胆红素正常;心肌酶谱正常;尿常规正常;便常规正常,潜血阴性。肝炎病毒系列、呼吸道病毒抗体系列均阴性。

2.免疫球蛋白 IgG 18.7g/L(6.95~15.21g/L),IgA 0.308g/L(0.97~3.2g/L),IgM 1.78g/L(0.4~1.59g/L);IgG明显升高,与外院出院前静脉滴注丙种球蛋白有关。

3.淋巴细胞亚群 总 T 细胞(%)60.1(55~84),Ts(%)16(13~41),Th(%)47(31~60),Th/Ts 0.71(0.71~2.78),NK 细胞(%)2(7~36),总 B 细胞(%)26(5~20),细胞及体液免疫正常。

4.MPAb(入院)1:40 ;MP-IgM 阴性;CP-IgM 弱阳性,1,3-β-葡聚糖 < 10。

5.血巨细胞病毒IgM阴性。尿巨细胞病毒DNA 1.58×105拷贝数/ml(阳性)。听觉及视觉脑干诱发电位正常。支气管灌洗液中巨细胞病毒DNA 定量阴性。不支持巨细胞病毒肺炎。

6.心电图示窦性心律;心脏超声未见异常;肝胆脾超声提示肝大、脾大。

7.胸部三维超声 左侧胸腔可见少量积液,深约0.6cm。右侧胸腔可见少量积液,深约0.5cm。

入院第2天,患儿体温平稳,仍呼吸促、呼吸困难,鼻导管吸氧2L/min,经皮氧饱和度96%左右。继续抗感染治疗,患儿痰多,同时加强叩背、吸痰,通畅气道。吃奶呛,给予鼻饲管喂养,防止误吸引起吸入性肺炎和窒息。

入院第3天,仍有咳嗽,痰多、气促,仍于鼻导管吸氧中。痰及支气管吸取液(左肺和右肺)细菌培养阴性。痰及左、右肺支气管吸取液培养真菌生长阳性,鉴定均为白色念珠菌生长。至此导致患儿肺炎的致病菌明确:白色念珠菌肺炎。加用氟康唑注射液抗感染治疗。加强气道管理。

患儿PPD阴性,结核抗体阴性;痰涂片、痰培养支气管灌洗液涂片及结核培养均阴性;肺门淋巴结及腋下淋巴结无肿大,CT也不支持,故排除结核感染。

住院第6天患儿咳嗽喘息明显减轻,体温平稳,口鼻腔内吸痰量明显减少,离氧后无发绀,经皮血氧维持在95%,肺部听诊散在中小水泡音及少许喘鸣。停鼻导管吸氧,停鼻饲奶,停用头孢吡肟,继续氟康唑抗感染。

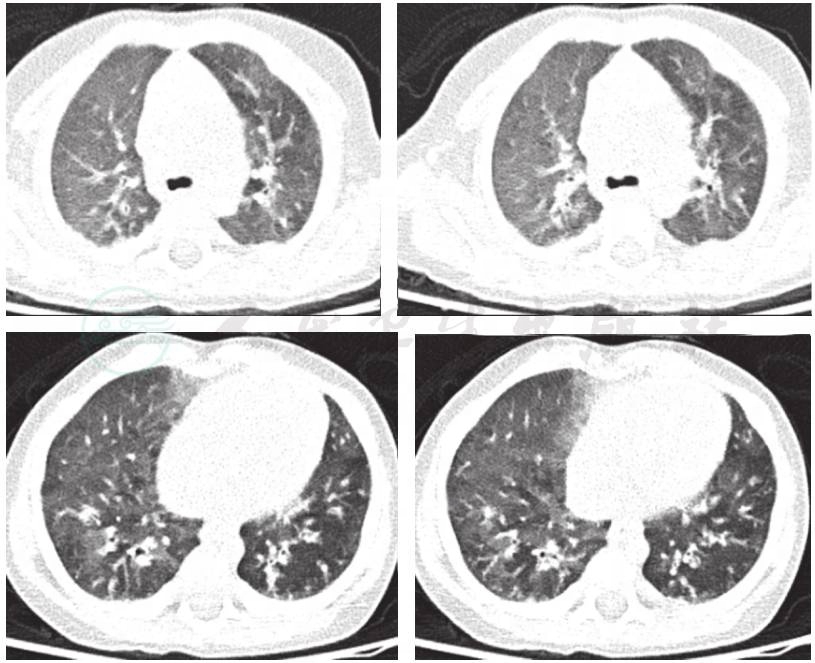

住院10天,患儿体温平稳,偶尔咳嗽,无痰声,无喘息,左肺少许水泡音。复查肺CT:双肺炎症明显吸收,无支气管壁增厚(图3)。复查连续2次痰培养未见真菌生长。住院11天,预约出院。

出院医嘱:口服氟康唑14天,使总疗程达到3周。

随诊情况:出院1个月复诊,患儿停用氟康唑2周,无咳嗽及喘息。生长发育正常。查体:呼吸平稳,双肺未闻及干、湿啰音。出院1年后电话随诊患儿生长发育正常,无反复呼吸道感染。

图3 入院10天复查肺CT

1.急性重症支气管肺炎

诊断依据:①咳嗽,喘息18天,加重1天,伴有吃奶呛咳。②查体:状态差,呼吸急促,呼吸困难、口周发绀52次/min,双肺未闻及干、湿啰音密集水泡音及喘鸣;③胸部CT:肺纹理增强,支气管壁增厚,呈双轨征改变,右肺上叶后段有小片实变。

2.低氧血症

诊断依据:明显的气促、呼吸困难、口周发绀,动脉血气分析:PO2 46.0mmHg;SO2% 87%。

3.白色念珠菌感染

诊断依据:入院痰及双侧肺支气管镜吸取液培养均为白色念珠菌生长。氟康唑治疗有效。

白色念珠菌是一种腐物寄生菌,广泛存在于自然界。是人体正常菌群之一,平时主要存在于人体口腔、皮肤、黏膜、消化道、阴道及其他脏器中。正常情况下不致病。当人体免疫防御功能下降,寄殖于口腔、上呼吸道的念珠菌可侵入呼吸道引起内源性感染;当饮食不洁、院内交叉感染可致外源性感染。侵入人体后是否发病取决于人体免疫力的高低及感染菌的毒力和数量。长期应用抗生素、免疫抑制剂、应用糖皮质激素等使机体免疫力下降,可导致内源性感染。

临床上常见口腔黏膜与皮肤病变,如鹅口疮、舌炎、口角糜烂等浅表真菌感染。但浅表感染和肺炎的发生率并不成比例关系。有报道在17例年龄在8周以下患急性下呼吸道感染的婴儿,其中约半数有明显鹅口疮,但无论从临床表现还是X线片上都不能提示有白色念珠菌肺部感染的证据。又如在婴儿早期鹅口疮发病率相当高,而白色念珠菌肺炎发生率较低,猜测可能是由于呼吸道黏膜柱状上皮对霉菌侵入有天然的屏障作用。

白色念珠菌肺炎常继发于婴幼儿细菌性肺炎。主要症状为发热、咳嗽、咳白色黏液胶冻样痰或脓痰,气急,呼吸困难,肺部可有叩诊浊音,听诊闻及干、湿啰音,这些症状并无特异性。X线表现:双肺纹理增强,双肺中下肺野弥漫性斑点状、小片状阴影,可伴有肺门和纵隔淋巴结肿大,可以呈肺水肿表现,阴影短期内变化较大,可有游走性。

念珠菌肺炎诊断:经环甲膜穿刺吸引或经纤维支气管镜防污染毛刷直接取下呼吸道分泌物、肺组织、胸水、血、尿或脑脊液直接涂片或培养出念珠菌,即可确诊。痰直接涂片或培养出念珠菌并不能诊断为真菌病,因10%~30%正常人痰中可找到白色念珠菌,若用3%过氧化氢溶液含漱后,深部咳痰连续3次培养出同一菌种的念珠菌,则有诊断参考价值。

治疗:①发现本病后,应停止使用广谱抗生素、肾上腺皮质激素、免疫抑制剂等。②加强支持疗法:输注丙种球蛋白或血浆提高机体免疫力。③抗真菌治疗:选择对念珠菌敏感的药物,如氟康唑、两性霉素B、伊曲康唑、伏立康唑等。疗程长,3~4周。

(陈 宁)