患儿,男,6岁。

主诉:持续发热2周余。

现病史:患儿2周前无明显诱因出现发热,最高体温39.0℃,不伴寒战及抽搐,口服退热药热可退,但间隔6~8小时体温再次上升,先后就诊于当地诊所及医院共静脉滴注头孢(具体不详)6天、炎琥宁注射液6天及红霉素3天,患儿仍有持续发热。来诊前1天于当地给予地塞米松1次,患儿夜内体温降至37.6~37.7℃之间,家属为求进一步明确诊治来笔者医院,于门诊静脉滴注单磷酸阿糖腺苷、红霉素4天,但仍有低热,门诊以“热待查”收入笔者科室。病来患儿精神状态尚可,无明显咳嗽喘息,无盗汗,无呕吐及腹痛、腹泻,无皮疹及关节肿痛,食、睡可,无尿频、尿急、尿痛等。

既往史:平时易感冒,2岁时患川崎病。

过敏及接触史:否认明确的食物及药物过敏史,无肝炎、结核等传染病接触史,无牛羊等家畜接触史。

个人及家族史:足月顺产,生长发育同同龄儿,按时进行疫苗接种,否认家族遗传代谢疾病史。

入院查体及相关检查:神志清楚,状态反应好,呼吸平稳,周身皮肤未见皮疹及出血点,双颈部可及多个肿大淋巴结(最大者直径约1.5cm),活动度好,无触痛,局部皮肤无红肿;双眼睑轻度水肿,球结膜无充血,无口唇干裂及杨梅舌,咽红,双扁桃体Ⅱ度大,可见厚霜样渗出物;双肺呼吸音粗,未闻及干、湿啰音;心、腹查体未见明显异常;四肢及关节活动自如,无红肿,末梢温,手足无脱皮,神经系统查体无阳性体征。

辅助检查:门诊血常规(入院前4天):WBC 17.8×109/L;NE% 4%;LY% 56.1%;Hb 125g/L;PLT 136×109/L;CRP 1.42mg/L;肺炎支原体抗体-IgM弱阳性;肺炎支原体抗体1:640;EB病毒IgM阳性;血清免疫球蛋白正常。淋巴细胞亚群:总T细胞(%)79.61%;T抑制毒细胞(%)55.58%;T辅助细胞(%)10.49%;Th/Ts(%)0.19%;NK细胞(%)15.18%;总B细胞(%)2.7%。(入院前2天)血常规:WBC 17.2×109/L;NE% 8.6%;LY% 82.2%;Hb 134g/L;PLT 448×109/L。外院肺部CT(入院前3天、病后12天)未见异常。

患儿发热,门诊化验结果显示肺炎支原体感染、EB病毒感染诊断明确,血常规WBC升高,入院后给予静脉滴注阿奇霉素抗肺炎支原体感染、更昔洛韦抗EB病毒感染,头孢呋辛钠预防细菌感染,并进一步完善生化常规及针对热待查相关疾病的辅助检查。血常规:白细胞14.5×109/L,中性粒细胞百分比26.5%(绝对值3.84×109/L),淋巴细胞百分比61.6%,血小板 394×109/L;白细胞总数略高但以淋巴细胞分属升高为主,支持病毒感染。PCT正常,细菌感染可能性小。ESR正常、抗核抗体阴性不支持结缔组织病。结核菌素试验阴性、结核斑点试验阴性,不支持结核的诊断。淋巴细胞绝对计数:总T细胞(%)80.66%,T抑制毒细胞CD8+(%)58.16%,T辅助细胞CD4+(%)11.17%,Th/Ts0.19;NK细胞(%)12.21%,总B细胞(%)3.43%,总T细胞绝对计数5 180,T抑制毒细胞绝对计数3 734,T辅助细胞绝对计数717,NK细胞绝对计数893,总B细胞绝对计数251;CD4+(%)下降,CD8+(%)升高,提示细胞免疫功能紊乱;EB病毒DNA定量阴性。肝功能:谷丙转氨酶82U/L,轻度升高提示肝功受累。心肌酶谱、肾功及尿便常规正常。因化验谷丙转氨酶升高予加用多烯磷脂酰胆碱注射液保肝治疗,并于入院第2天行肝胆脾彩超检查,肝脏大小属正常范围,肝缘锐利,肝实质回声均匀,肝区未见明显占位性病变。门静脉主干直径属正常范围。CDFI:肝脏及门静脉血流信号未见明显异常。肝内外胆管未见扩张。胆囊及脾脏大小正常。腹腔扫查可见数个肿大淋巴结,较大者约2.5cm×0.8cm,边界清,形态规整,内呈低回声。腹腔未见明显积液影像。腹腔淋巴结肿大。

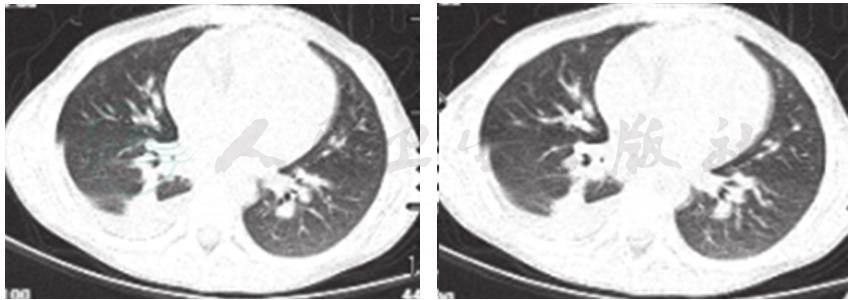

患儿发热时间长,且免疫功能紊乱,入院第2天加用静脉丙种球蛋白(IVIG)支持治疗[400mg/(kg·d),连用3天],应用丙种球蛋白第3天(入院第5天)时体温基本平稳,无咳嗽喘息等症状。入院1周后血细菌培养回报阴性不支持细菌感染,复查血常规:白细胞6.8×109/L,中性粒细胞百分比12.0%(绝对值0.82×109/L),淋巴细胞百分比58.1%,红细胞4.8×1012/L,血红蛋白134g/L,血小板253×109/L,异型淋巴百分比15.6%,提示粒细胞绝对值下降、异型淋巴细胞偏高,加之EB病毒IgM阳性,考虑到传染性单核细胞增多症的诊断,入院第10天再次复查肝胆脾彩超:①弥漫性肝损伤改变;②肝门部淋巴结肿大;③胆囊壁水肿;④脾门区结节,注意副脾;⑤右侧胸腔积液。心脏及肾脏彩超未发现异常。肝胆脾彩超意外发现胸腔积液,于是予患儿完善肺CT:右肺中叶内侧段、下叶及左肺下叶后底段多发炎症;双腋下淋巴结稍大,右侧胸腔积液(图1)。胸腔彩超:右侧胸腔可见积液,较深处约2.1cm,其内可见肺组织漂浮。左侧胸腔可见积液,较深处约0.4cm。双侧胸腔积液。患儿整个病程中没有明显咳嗽,肺部听诊未及明显干、湿啰音。静脉滴注阿奇霉素(3天)第2个疗程,2天后复查胸腔彩超:未见明显积液。入院第10天再次复查血常规:白细胞6.1×109/L,中性粒细胞百分比10.5%(绝对值0.64×109/L),淋巴细胞百分比77.6%,红细胞4.5×1012/L,血红蛋白122g/L,血小板179×109/L,异型淋巴百分比 3.4%,异型淋巴细胞比例下降,但粒细胞绝对值进一步下降。考虑患儿发热,肝功能异常,外周血见异型淋巴细胞,为与急性淋巴细胞白血病等血液系统疾病相鉴别,在DIC正常的情况下进行骨穿检查,结果显示:增生明显活跃骨髓象,粒、红、巨三系未见明显异常。入院第13天复查肝功能恢复正常,血常规[白细胞6.3×109/L,中性粒细胞百分比11.2%(绝对值0.71×109/L),淋巴细胞百分比74.0%,红细胞4.8×1012/L,血红蛋白129g/L,血小板451×109/L,异型淋巴百分比4%]粒细胞仍偏低,应用重组人粒细胞刺激因子1次提升粒细胞,入院第15天复查血常规[白细胞14.7×109/L,中性粒细胞百分比 53.0%(绝对值7.79×109/L),淋巴细胞百分比36.7%,红细胞4.8×1012/L,血红蛋白131g/L,血小板480×109/L,异型淋巴百分比0.9%],粒细胞升至正常,双颈部淋巴结肿大较前缩小(最大者直径1.0cm),患儿生命体征平稳,预约出院。住院治疗15天,应用更昔洛韦抗EB病毒治疗静脉滴注10天(7.5mg/kg,每天1次),阿奇霉素(2个疗程共8天)抗肺炎支原体治疗,嘱出院1周后复查血常规、异型淋巴细胞及淋巴细胞亚群,复查肝胆脾彩超;2~3周后复查肺CT。

图1 入院后完善肺CT

1.传染性单核细胞增多症(IM)

诊断依据:①患儿发热2周余;②咽红,双扁桃体肿大,可见厚霜样渗出物;③颈部淋巴结肿大;④外周血白细胞以淋巴细胞增高为主,异型淋巴细胞增高(15.6%);⑤EBV-IgM(+)、EB病毒DNA定量检测(-)。

2.肺炎支原体肺炎

诊断依据:①患儿发热2周余;②肺CT:右肺中叶内侧段、下叶及左肺下叶后底段多发炎症;肺炎支原体抗体-IgM阳性,肺炎支原体抗体1:640。

3.双侧胸腔积液

诊断依据:肺炎基础上,胸腔彩超:右侧胸腔可见积液,较深处约2.1cm,其内可见肺组织漂浮。左侧胸腔可见积液,较深处约0.4cm。双侧胸腔积液。肺CT亦提示有胸腔积液。

4.中性粒细胞减少症

诊断依据:患儿血常规(入院第7天):白细胞6.8×109/L,中性粒细胞绝对值0.82×109/L;血常规(入院第10天):白细胞6.1×109/L,中性粒细胞绝对值0.64×109/L;血常规(入院第13天):白细胞6.3×109/L,中性粒细胞绝对值0.71×109/L。

传染性单核细胞增多症(IM)是一种常见的由EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)感染后引起的单核巨噬细胞系统急性增生性疾病,EBV是一种DNA病毒,属疱疹病毒科,具有潜伏持久、周期复活的特点,IM一般为良性自限性疾病。EBV感染在发达国家主要发生在儿童或青少年期,而我国发病高峰在3~5岁,感染率为80%~100%。人是EBV的唯一宿主,病毒主要存在于新鲜体液如唾液、生殖液、母乳中,口咽为主要传播途径。原发性EBV感染首先在口腔、咽部等上皮细胞繁殖复制,再感染B淋巴细胞,通过B淋巴细胞将病毒带到身体其他部位,从而引起其他部位如消化系统、心血管系统、呼吸系统等损害。EBV有嗜B淋巴细胞特性,能够在B淋巴细胞中建立其隐性感染,刺激B细胞增生和转化,而且EBV能在已产生抗体的宿主细胞内持续存在。IM发病机制:EB病毒感染后,在细胞内迅速复制,细胞溶解后病毒入血再次感染B细胞,B细胞首先受累,进一步引起NK细胞及T细胞生成大量活化因子,B细胞刺激CD3+、CD8+细胞结合并出现凋亡,淋巴细胞增殖出现自身性变化;随着病情进展,B细胞与CD8+结合并凋亡,因此在限制EB病毒感染的B细胞增殖过程中,CD3+、CD8+T细胞有关键作用,同时CD4+细胞促进T、B细胞及免疫细胞出现增殖、分化,在控制EB病毒过程中,CD4+细胞被大量消耗,导致在外周血中绝对值明显下降,提示免疫功能降低,抗病毒能力降低,促进IM的产生或病情加重。IM临床表现主要与宿主的免疫反应及广泛的组织器官反应性淋巴细胞浸润有关。由于个体免疫情况不同,机体的防御性反应可轻可重,既可局限也可十分广泛,因此IM的临床表现多种多样。婴幼儿时期典型病例很少,主要是因为机体不能对EBV产生充分的免疫应答。

1.临床表现

①发热:绝大多数患儿均有不同程度发热;热型不定,可以短暂微热,也可高热,体温高达40~41℃,可持续2周以上;伴随症状常有寒战、肌肉酸痛或多汗。②淋巴结肿大:几乎每一病例均有,为本病的特征之一;全身淋巴结均可被累及,肿大的主要部位为前后颈部,亦可出现在腋下、腹股沟部等,淋巴结肿大以颈淋巴结最为常见。两侧可不对称,无压痛,略软,互不粘连,不化脓、双侧不对称是其特点。淋巴结可在恢复期逐渐缩小,消退缓慢,通常在3周之内,也可达数月。③咽峡炎:80%以上患儿出现咽痛及咽峡炎症状;扁桃体充血、水肿,扁桃腺表面可有厚霜样渗出物,少许有假膜形成;约1/3患儿前腭黏膜可出现丘疹及斑疹。④肝脾大:大约50%病例有中度脾大;大约30%病例有肝大、肝区压痛;大约10%病例出现黄疸,基本上不会转变为慢性肝病或肝硬化。⑤皮肤黏膜改变:10%~15%患者在发病后4~6天出现皮疹,通常为斑疹、斑丘疹、荨麻疹及猩红热样皮疹;分布于躯干、上肢、颜面部及双下肢;多在几天内消退,病程数周;可以复发。眼结膜充血及眼睑水肿。皮疹是婴幼儿特征性表现。上腭瘀点、眶周水肿对IM的早期诊断也有重要提示意义。由于淋巴细胞对全身重要脏器的浸润。IM患儿各系统均可不同程度受累,出现肝功能损害、心肌损害、呼吸系统损害、眼睑水肿、血液系统损害等。其中肝功能损害最为常见。其发生率与发病年龄、性别相关性尚有争论。其中呼吸系统的并发症主要表现为上气道梗阻,重症患者可发生呼吸衰竭,成为IM患儿常见死因。

2.辅助检查

(1)血象:白细胞总数高低不一,病初前可以正常,发病后10~21天白细胞总数常升高,高者可达60×109,第3周恢复正常。淋巴细胞及单核细胞百分率和绝对数明显增加,异型淋巴细胞占10%以上,有的病例高达90%以上。

(2)骨穿:缺乏诊断意义,但可除外其他血液病;淋巴细胞增多或正常,可有异型淋巴细胞,但其比率较外周血低,原淋巴细胞不增多,中性粒细胞核左移,网状细胞可能增生。

(3)EB病毒抗体三项,包括:①衣壳抗原(VCA):VCA-IgM抗体是EBV原发感染急性期的指标,但是有些病例抗 EBV-CA-IgM产生可能出现延迟,或一直阴性,也可能持续数月,这给临床原发性EBV感染的早期诊断造成一定的困难。因此,根据临床需要现在实验室多检测提示原发性感染及急性期感染的低亲和力VA-IgG与IgM抗体相结合来判断病毒感染的时期。机体在受到病原体入侵后,病原特异性IgG抗体的亲和力会呈现明显动态变化,首先产生低亲和力IgG抗体,随感染的继续发展,逐渐形成与抗原匹配的IgG,并且亲和力也逐渐升高。只要血清中未检出高亲和力的IgG抗体,仍被认为处于感染早期。②早期抗原(EA):EA是EBV进入增殖性周期初期形成的一种抗原,EA-IgG抗体是近期感染或EBV活跃增殖的标志。③核心抗原(NA):EBV-NA-IgG于发病后3~4周出现,持续终生,是既往感染及感染缓解期的标志。

(4)实时荧光定量PCR检测EBV-DNA具有较高的敏感度和特异度,可以在早期明确病因,并准确及时地反映其在体内的消长情况,特别是对于血EBV免疫球蛋白M(IgM)或IgG阴性的病例,因此,其已成为检测EBV感染的常用方法;EBV-DNA 定量值与肝功能异常、更昔洛韦治疗有关。EBV-DNA定量值越高,传染性单核细胞增多症伴肝功能损害可能性越大,需要更昔洛韦抗病毒治疗。

IM总体预后较好,是一种自限性疾病,EBV感染的B淋巴细胞在不断增殖的同时,通过释放完善的病毒颗粒,引起一系列免疫反应,经过4~6周,免疫反应可使EBV细胞显著减少,之后IM自愈。但部分患儿预后不良,可能出现持续高热,肝脾淋巴结持续肿大,肝功能衰竭,骨髓严重抑制,明显出血倾向等表现。慢性活动性EB病毒感染可发展为恶性淋巴瘤、CAEBV、EBV相关噬血淋巴组织细胞增多症[有研究指出LDH进行性升高>1000U/L是IM患儿发生EBV相关性噬血细胞综合征(EBV-AHS)的临床危险因素之一]病死率较高。快速有效阻止EBV复制,尽早清除体内EBV,对改善IM患儿预后十分重要。更昔洛韦目前已较多地应用于IM的治疗,属新型开环类核苷药物,为阿昔洛韦的衍生物,被感染细胞摄取后,经病毒的胸苷激酶催化转化为单磷酸更昔洛韦,再经细胞酶系衍生成双磷酸、三磷酸更昔洛韦,后者竞争性抑制病毒DNA聚合酶,直接掺入病毒DNA,终止病毒DNA的延长,活化型GCV在感染细胞内浓度比非感染细胞高100倍,并能在细胞内持续存在数天,从而阻断病毒的DNA合成及延伸。更昔洛韦静脉注射直接吸收,而且分布广泛,可透过血-脑屏障、眼内及深部组织,不在体内代谢,不损害肝酶系统,直接经肾排泄。虽然预防乙型肝炎病毒和人乳头瘤病毒感染的有效疫苗已经开始使用,但是预防EBV感染的IM疫苗目前仍未应用于临床。

在临床症状颇为相似的IM病例中90%以上由EB病毒引起,而其他5%~10%称之为类传染性单核细胞增多症的病例则由肺炎支原体、巨细胞包涵体病毒(CMV)、鼠弓形虫、腺病毒、肝炎病毒、HIV及第6型疱疹病毒等所致。MP是介于细菌和病毒之间的一种病原微生物,主要通过呼吸道感染。引起呼吸系统疾病,肺外感染也多见,是由于MP抗原与人体心、肺、肾、肝、平滑肌组织等存在有部分共同抗原,感染后机体产生相应组织的自身抗体,并形成免疫复合物,从而引进肺以外的靶器官病变。

有文献报道儿童传染性单核细胞增多症混合其他病原体感染可达34.4%,其中以EBV合并MP感染最常见。结合病理生理,分析可能原因主要有以下几个方面:EB病毒属γ-疱疹病毒家族,人是唯一的自然宿主。90%以上的人群建立EB病毒终生潜伏状态感染。MP感染后可激活体内潜伏的EB病毒感染,降低机体免疫力,而导致发病。EB病毒主要感染B淋巴细胞,继之引起T淋巴细胞的强烈反应,最终导致细胞免疫功能的紊乱。是否导致MP-IgM的非特异性表达,有待进一步深入研究。在MP抗体阳性的病例中,可能有部分病例实质是MP感染所致的类传染性单核细胞增多症,MP感染是类传染性单核细胞增多症的致病因素,其引起类传染性单核细胞增多症的原因尚未清楚,就细胞水平而言,MP感染患儿的免疫损伤在引起类传染性单核细胞增多症中可能有作用。EB病毒感染所致传染性单核细胞增多症后,导致机体免疫力下降,伴发MP感染。在传染性单核细胞增多症患者中,不管MP感染是致病因素还是伴发感染,均可明确MP感染。及时早期应用大环内酯类抗生素,是相当有必要的,对于加速疾病痊愈、预防及减少并发症大有益处。

(相 云 魏 兵)