瘙痒,寄生虫,人工皮炎,寄生虫妄想症

患者男性,52岁,离婚,务工人员。因“皮肤瘙痒、虫爬感3年余”于2012年9月2日首次住皮肤科病房。患者自述病史。

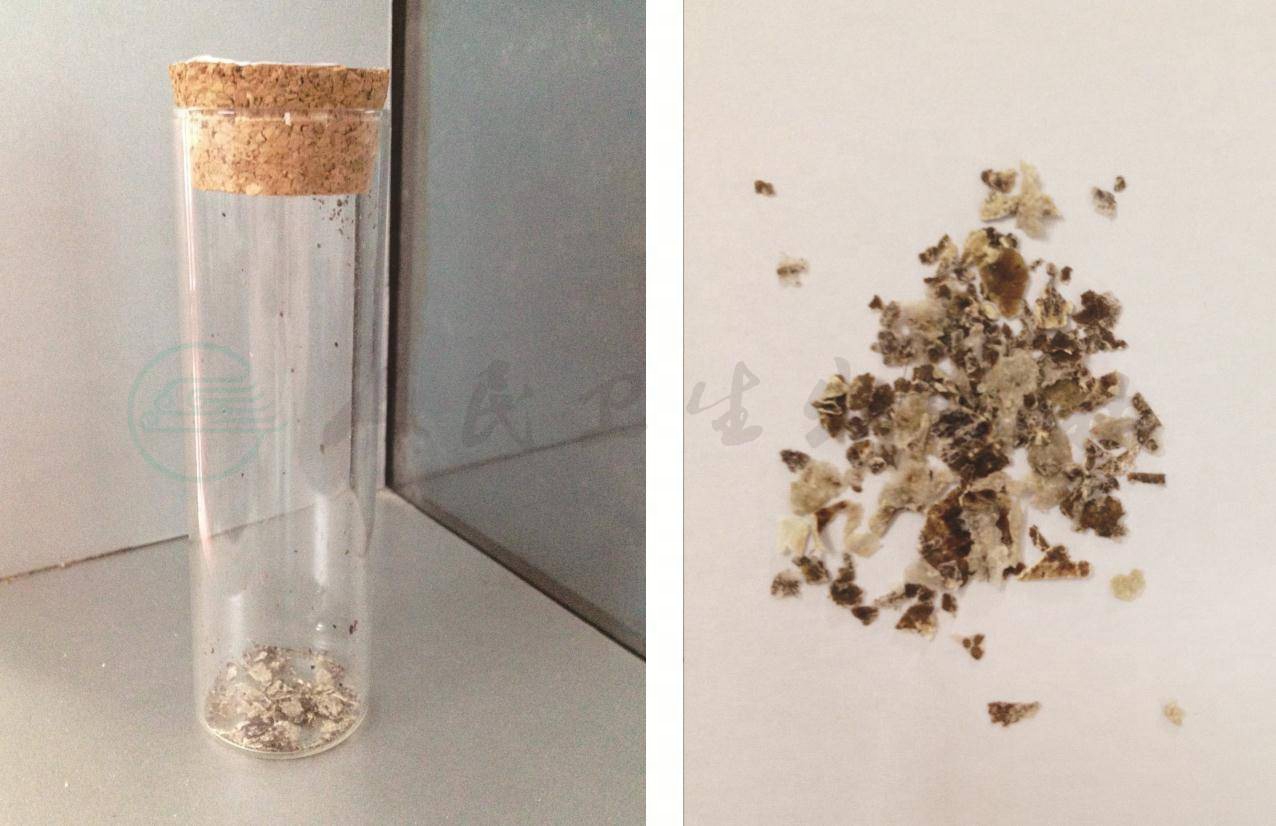

现病史:患者于2009年下半年出现双下肢皮肤瘙痒,多次在当地县医院皮肤科就诊,考虑“皮肤瘙痒症”,予西替利嗪10mg/日口服及皮炎平软膏外用,效果欠佳,患者仍觉奇痒无比,抓挠致下肢皮肤破溃。一个月后患者感觉周身虫爬感,不断拍打全身,想把“虫子”打死,并反复打扫房屋卫生,用沐浴露、洗洁精等清洗全身,甚至使用碘伏消毒,但“虫子”赶走一批又来一批。自述有米粒大小的无数个白色“虫子”在体内蠕动,向肛门处移动,部分“虫子”通过大便排出来。认为县医院医疗技术有限,要到省城乃至外省多家医院皮肤科及皮肤病防治机构就诊,并将抠下的皮屑当成“虫子”收集起来(图1)。

图1 收集的皮屑

患者将“虫子”送至不同医院进行医学检查,结果是镜下均“未见螨虫、疥螨、虱、蚤类等寄生虫”,血囊虫试验(-)。但患者仍坚信有“虫子”在皮下爬行。在患者强烈要求下,曾在外院多家门诊反复手术“取虫”。有时患者用缝衣针将“虫子刺死”,甚至使用铁丝、小刀、剪刀刺破皮肤自取“虫子”,但觉得“虫子”繁殖力太强,无法驱赶尽。患者为彻底驱赶“虫”到某院就诊,门诊诊断“人工皮炎”收住入皮肤科。发病以来睡眠差,二便正常,否认高热、抽搐史。

既往史无特殊。

个人史及婚育史:高中文化,孤僻,内向。10年前在异地打工。抽烟20年,20支/日。曾经使用K粉3次,近5年未使用过,否认其他毒品使用史。育有一子一女,均已成家。4年前因夫妻感情不和离异,目前独居。

家族史无特殊。

体格检查:体温36.6℃,脉搏70次/分,呼吸20次/分,血压120/80mmHg。神清,定向可。心、肺、腹未见异常。神经系统检查未见异常。皮肤科检查:面部、颈部、躯干部少量抓痕,无原发皮损。右上肢有刺青。四肢、腹股沟、阴囊等皮肤局部缺损,有溃疡、浸渍、血痂和色素沉着,边界不清,右下肢严重(图2、图3和图4)。

图2

图3

图4

辅助检查:三大常规、粪便集卵、血生化、术前免疫八项检查、甲状腺功能、胸部正侧位片、脑电图、脑电地形图、腹部B超、心脏彩超、心电图、头颅MRI无明显异常。皮屑及皮肤组织病理镜检未见寄生虫及虫卵。尿液吗啡、甲基安非他明、氯胺酮检查均阴性。

入院诊断:人工皮炎。

入院后患者接受皮肤科治疗6天,仍觉效果差,感到周身瘙痒,坚信体内有“虫子”蠕动,要求手术取虫,解释无效。皮肤科考虑“精神异常:精神性皮肤病?”请精神科会诊。

精神科专科检查:意识清晰,定向准确,对会诊医生抵触,声称没有精神病,后耐心沟通,取得其信任。接触主动,感到紧张,急切地跟医生陈述病情经过。说自己曾经使用K粉3次,被前妻痛骂,后未再使用。五年前外出打工期间有过“招妓”史,妻子知情后嫌弃其“很脏很恶心”,一年后与其离异。之后渐觉周身皮肤瘙痒,感觉全身有虫爬感。患者绘声绘色描述虫子在皮下“钻来钻去”,给医生看局部皮肤,说虫子在皮下鼓起来了,但实际上是局部静脉曲张。诉安静时可听到虫子在体内“沙沙沙”或“咕咚咕咚”爬行的声音。将自己收集到的“虫子”给医生看,但实际上是抠下来的皮肤组织及血痂,但坚称是被自己“刺死的虫子”。未查及幻听、幻视,否认被害妄想、夸大妄想。记忆、智力正常。情绪不稳定,焦虑,会诊时坐不住,不停拍打、抖动身体,说要赶跑“虫子”。有罪恶感,认为“虫子”是对自己“出轨”的惩罚。自觉孤独,否认消极自杀。拒绝转入精神科治疗,但承认自己需要改善睡眠、调整情绪。

会诊诊断:寄生虫妄想症;人工皮炎。

征求患者监护人同意,皮肤科、精神科共同拟定治疗方案。一是心理治疗。首先建立良好的医患关系,让患者对医师充分信任,配合治疗方案的顺利进行。其次是通情同感,医师站在患者的角度,理解并认同患者体内“虫子的真实存在”,对患者由此而产生的困扰感同身受。再就是引导暗示,强化其认同抗炎治疗的重要性。二是药物治疗。在患者同意接受药物治疗后,选用莫匹罗星软膏、红霉素软膏抗炎,选用阿普唑仑0.8mg/晚、氢溴酸西酞普兰20mg/日改善抑郁焦虑情绪、奥氮平10mg/日改善其病态思维。三是加强社会支持。强调亲人关爱的重要性,特意安排患者子女及孙子到医院探望、陪护,让患者感受家庭的关爱与支持。住院治疗22天,继发性皮损皮炎愈合好,瘙痒基本缓解,虫爬感减轻,不再要求手术“取虫”。

最后诊断:寄生虫妄想症;人工皮炎。

随访:出院后第二个月电话随访,患者跟儿子生活,遵医嘱服药,仍有瘙痒、虫爬感,但未再抓挠、刺破皮肤。半年后随访,患者外出打工,虫爬感缓解。出院一年半后患者瘙痒、虫爬感消失。出院二年后认为虫子已彻底杀灭,自行停药。

寄生虫妄想症于1894年由Thibierge首次提出,当时名为“恐虫症”(acarophobia)。1946年由Wilson JW及Miller HE报道并给予将其命名,是一种症状单一,过分担心自己健康的慢性精神病性障碍,是一种罕见的精神性疾病。尽管本病属于精神障碍,但患者通常寻求皮肤科、牙科、眼科甚至整形外科、寄生虫病研究所类机构的帮助,拒绝精神科就诊。

寄生虫妄想症与多种因素有关。一是年龄与性别。此病呈现双峰的年龄分布特点,在青年及老年患者均可出现,但中年女性多于男性。二是遗传因素。本病有一定的家族聚集性,家庭成员常常共病。Trabert对感应性寄生虫妄想症的案例报告进行了综述,发现5%~15%患者与感应性精神病有关。三是人格素质。精神紧张、敏感多疑、主观固执的性格特征与寄生虫妄想症有关。四是继发于某些器质性疾病。寄生虫病妄想发病年龄较晚且常伴有神经系统病变和体征,因此,有观点认为,寄生虫病妄想与脑器质性损害、药物滥用等因素有关,如颈内动脉严重狭窄、陈旧性腔隙性脑梗死等。

寄生虫妄想症临床表现包括以下几方面。①起病形式。通常隐袭起病,持续时间超过6个月或更久,多慢性发展。②皮肤损害。有的患者自行挖取小块皮肤、皮屑或毛发送检,身上往往留有挖取“寄生虫后”的割伤痕迹。③合并精神障碍。患者多焦虑不安,注意力难以转移,患者不停地详细描述“寄生虫”形态和生活史。寄生虫妄想症的核心症状是寄生虫或生物体浸染妄想,首发症状常常表现为寄生虫爬行或疼痛感,患者常到皮肤科就诊,严重时患者认为虫子侵犯了眼睛、鼻子、口腔,并会尝试用多种方法消灭寄生虫,如不停地洗澡、化学药品消毒,并且不断地求医;患者也可能不断搔抓皮肤,企图挖出臆想的寄生虫,多导致正常皮肤出现表皮剥脱、结节及溃疡,由于惯用手的影响,皮肤症状多不对称。有些患者用瓶瓶罐罐或纸张收集各种各样的“样品”,如一根线头、头发、碎屑、棉绒、皮屑,甚至包括家中发现的虫体,这一行为被称为“火柴盒征”(即患者常用火柴盒带来标本)。患者多仔细记录其症状,并使用这些“标本”以证明导致其疾病的潜在原因。许多患者有幻触体验,并与其妄想一致。幻觉常见的症状有蚁走感,皮肤出现爬行、叮咬或蛰刺感。

寄生虫妄想症经常单独通过病史即可诊断,应符合DSM-5关于妄想障碍躯体型的诊断标准。要做出诊断,以下几点应重点注意。①病史。患者常有妄想倾向,坚信自己皮肤感染寄生虫,反复去医院作不必要的检查,有的患者会从自己皮肤上挑出皮屑送去检查。②体格检查。皮肤表现可以完全正常,也可有表皮剥脱、结节和明显的溃疡。③实验室。对患者提供的皮屑作显微镜检查及局部皮肤活检后可发现无真菌或寄生虫感染。④症状持续1个月以上,但不满足精神分裂症诊断标准。⑤患者的社会功能未受显著影响。⑥妄想不能被躯体疾病,如糖尿病、肾病、动脉硬化症、神经梅毒、脑肿瘤、维生素B12缺乏、肝病、淋巴瘤、酒精中毒性精神病、可卡因成瘾者、类固醇精神病、器质性脑病综合征所解释,也不能被另一精神障碍如偏执性精神病所解释。⑦需与抓痕(皮肤搔抓)障碍相鉴别:该病在DSM-5中被归类为强迫及相关障碍,其核心症状是反复搔抓自己的皮肤导致皮肤病变,最常见的搔抓部位是脸、手臂和手,并反复尝试减少或停止皮肤搔抓。

关于治疗,首先要建立好医患关系。医生应取得患者的信任,对患者进行全面检查,获取详细的病史资料以排除其他皮肤病或其他器质性疾病。医务人员要表现出极大的同情心,耐心认真倾听患者的感受,让患者觉得自己的关注得到了重视。其次心理治疗很重要。重点改善患者对“寄生虫病”的理解与认知,消除恐惧心理。适当的药物治疗也能起到较好的疗效。包括镇静剂和非典型的抗精神病药物,如利哌立酮、利培酮、奥氮平等,以及用于对症处理抗生素、润肤剂等。

本例患者坚信感染了寄生虫,长期就诊于皮肤科及皮肤病防治机构,存在误诊、漏诊现象。此外,患者的皮肤瘙痒、虫爬感经久不愈,严重影响了患者的情绪和行为。总结经验,教训如下。

第一,患者主诉皮肤瘙痒,抓痕、破损等局部皮肤病变明显,相关实验室检查无其他躯体病变,极易单独考虑皮肤病。

第二,皮肤科临床医师对本病认识不足,缺乏精神性皮肤病的诊断经验。因此,皮肤科临床医师有必要加强相关精神症状的鉴别能力,必要时请精神病科医师会诊,共同制订有效治疗方案,从而使患者最大受益。

第三,门诊医生对本病的临床经验不足,易于被患者的“皮肤病”主诉误导,导致诊断思路狭窄,甚至被患者的主诉“牵着鼻子”走,而予以手术局部取“虫”。

专家点评

因虫爬感反复就诊于皮肤科的患者,镜检、血囊虫试验等客观检查不支持其主诉时,需警惕寄生虫妄想症的可能,建议请精神科医师会诊。