腹痛,癔病,转换障碍,胰腺癌

患者张某,男,45岁。因“阵发性腹痛、易激惹40天,加重1周”于2011年6月14日入心理科病房。患者本人提供病史,妻子补充。

现病史:患者于2011年5月1日与其妻子吵架后突然出现腹痛,呈刀割样,剧痛难忍,同时大喊大叫、骂人,持续约5分钟后自行缓解。缓解后无其他不适,对发作的过程回忆清楚。一周后又在上班批评下属时发作一次,表现同前。之后患者在当地某二级甲等医院检查血常规、肝肾功能、电解质、心电图、腹部B超、脑电图等均未见异常,但仍反复发作,且多在生气、情绪激动时出现,后来内科医生怀疑其有心理问题,建议其看精神科医生。2011年5月20日患者曾住某精神病院心理科病房,诊断“癔病”,给予改善睡眠、调节情绪药物和心理治疗(具体不详)。治疗20余天效果欠佳,住院期间仍反复发作,且每次发作持续时间逐渐延长,间隙期缩短。此次入院前一周,患者每天均有发作,并逐渐伴左侧睾丸疼痛,有时发作无明显诱因,症状呈进行性加重。患者非常痛苦,经人介绍而转入某三甲医院心理科。病后患者无发热、抽搐、昏迷等,无冲动、伤人、毁物、自杀、怪异等行为。近两个月来体重由原来的85千克减少到70千克,睡眠欠佳,饮食、二便正常。

既往史:既往体健,每年单位常规体检未见异常。

个人史:平素性格好强,脾气暴躁,嗜烟,1包/日,接待客人时饮酒,有时醉酒,但不是每天必饮。家族史:无特殊。

体格检查:体温36.4℃,脉搏108次/分,呼吸24次/分,血压120/80mmHg,体重69kg。神志清楚,皮肤、巩膜无黄染,浅表淋巴结未触及肿大,扁桃体无肿大。两肺呼吸音清,未闻及干、湿性啰音。心律齐,未闻及病理性杂音。腹平软,无压痛、反跳痛,未触及包块,肝脾肋下未触及。神经系统检查未见异常。

精神状况检查:意识清晰,言谈中肯,思维条理清晰,对答切题。否认幻觉、妄想。情绪稍低落,并有焦虑、紧张,对自己疾病非常担心,诉心烦、发作时疼痛难忍、死的心都有,但无自伤、自杀行为。智能、记忆正常,自知力完整,求治心切。

入院初诊:腹痛查因:躯体疾病所致心理行为问题?转换障碍?入院后进行行为观察,未予抗焦虑及抗精神病药物等治疗,并积极完善相关检查。

诊疗过程:入院当日下午,患者无明显诱因下再次出现腹痛,用双手按压腹部,弓身曲膝,蜷缩,在床上打滚,闭眼、皱眉、脸色苍白、冒汗,口中不时“啊!啊!”地大叫。易激惹,乱骂人“什么狗屁医院!什么狗屁医生!就一个肚子痛都治不好!”一会骂医院,一会骂家人,并要求女护士给他按摩下腹部及大腿内侧,不许医生离开。症状持续约20分钟后自行缓解。缓解后患者对发作过程记忆清楚,对发作时骂人一事表示道歉,诉“实在太痛了,骂了人觉得舒服点。”

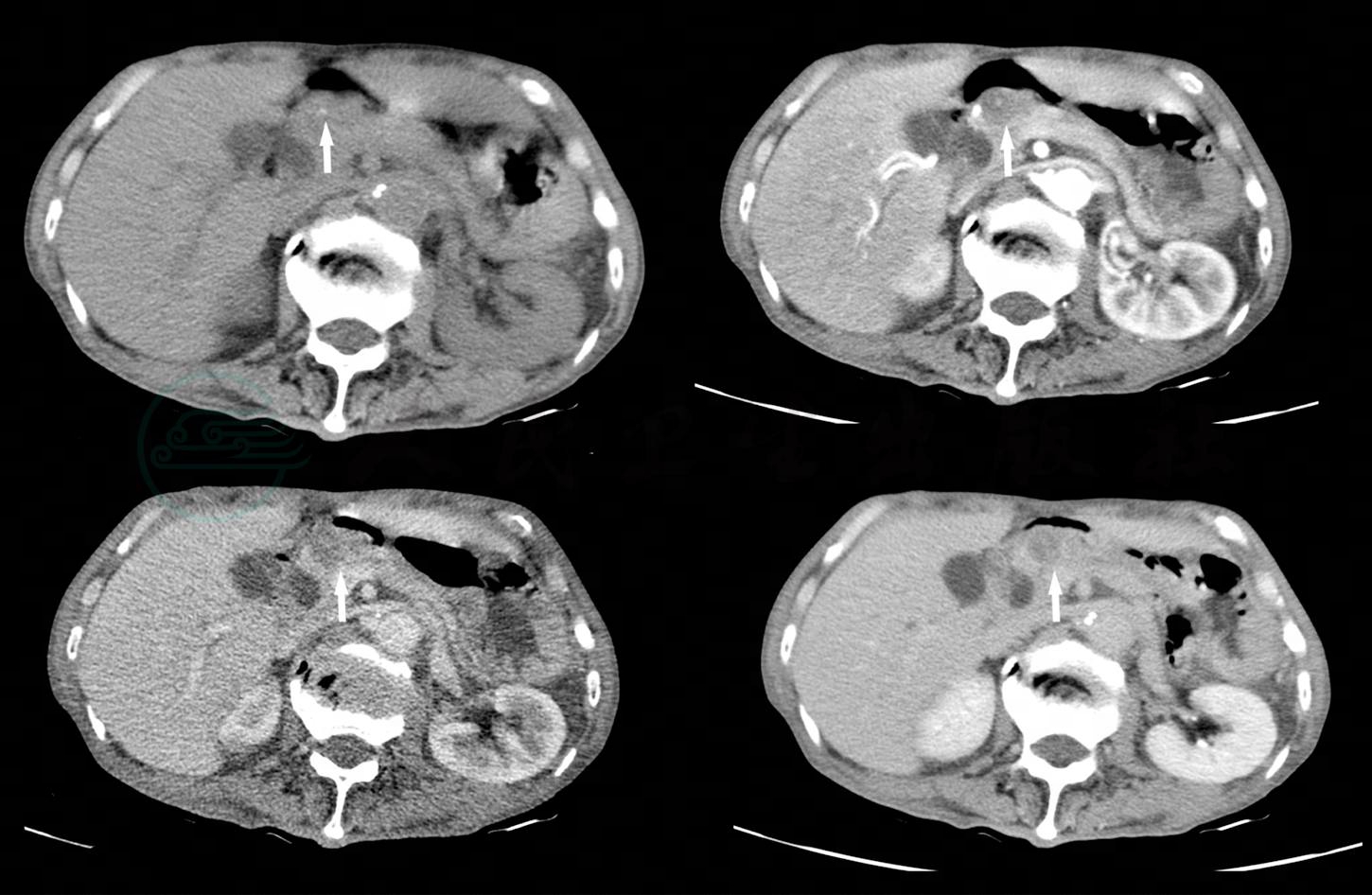

辅助检查:①血常规、肝、肾功能、电解质、心电图、脑电图、腹部B超、头部MRI等均未见异常。②腹部CT:胰头内见一略低密度肿块,边界欠清,内见点状钙化,增强检查动脉期肿块密度较正常胰腺低,门脉期肿瘤强化较胰腺实质弱,远端胰管轻度扩张(图1)。

图1 胰腺癌

最后诊断:胰头癌。转普通外科行手术治疗。术后病理:胰腺导管腺癌。

随访:患者手术后腹痛消失,1年后复查提示胰腺癌复发,复发3个月后死亡。

胰腺癌是常见的胰腺肿瘤,是一种恶性程度很高,诊断和治疗都很困难的消化道恶性肿瘤,约90%起源于腺管上皮的导管腺癌。其发病率和死亡率近年来明显上升。5年生存率<1%,是预后最差的恶性肿瘤之一。早期的确诊率不高,手术死亡率较高,而治愈率很低。本病发病率男性高于女性,男性患者远较绝经前的妇女多见,绝经后妇女的发病率与男性相仿。

胰腺癌病因尚不清楚。数百年来的研究认识到胰腺癌是在多种因素刺激下由多基因变异引起的逐渐发生的疾病。目前认为慢性胰腺炎、糖尿病、吸烟、肥胖和缺乏运动、高脂肪和高蛋白饮食、过量饮用咖啡、相关基因改变等是胰腺癌的高危因素。有研究发现,可能烟草中的尼古丁通过激活AKT-ERK-MYC信号通路导致Gata6受到抑制下调,从而诱导胰腺腺泡细胞脱分化,最终促进胰腺肿瘤的发生、发展。近年来还有研究发现糖尿患者群中胰腺癌的发病率明显高于普通人群,慢性胰腺炎患者与胰腺癌的发病存在一定关系,其发生胰腺癌的比例明显增高。

多数胰腺癌患者临床表现缺乏特异性。最初仅表现为上腹部不适、隐痛,易与其他消化系统疾病混淆。当患者出现腰背部疼痛时,多为肿瘤侵犯腹膜后神经丛,为晚期表现。80%~90%胰腺癌患者在疾病初期即有消瘦、体重减轻。胰腺癌患者常出现消化不良、呕吐、腹泻等症状。胰头癌的症状主要包括中上腹部饱胀不适、隐痛、钝痛、胀痛;恶心、食欲不振或饮食习惯改变;体重减轻;黄疸,皮肤瘙痒、小便色黄、大便色淡甚至呈白陶土样;排便习惯改变、脂肪泻;胰腺炎发作;糖尿病症状;消化道出血;贫血、发热;血栓性静脉炎或动静脉血栓形成;小关节红、肿、热、痛,关节周围皮下脂肪坏死;原因不明的睾丸疼痛等。部分胰腺癌患者可表现焦虑、急躁、抑郁、个性改变等精神症状,可能与顽固性腹痛、失眠有关,但早期出现精神障碍者少见。胰腺肿瘤导致精神障碍于胰岛β细胞瘤较多见,而胰腺癌出现的较少。

《胰腺癌诊治指南(2014)》指出,老年、低体重指数、无糖尿病家族史的患者,新发Ⅱ型糖尿病时应注意随访并警惕胰腺癌的可能。肿瘤标记物联合检测并与影像学检查结果相结合,可提高阳性率,有助于胰腺癌的诊断和鉴别诊断。CA19-9诊断胰腺癌的敏感性为79%~81%,特异性为82%~90%,联合应用CEA、CA50及CA242等,有助于提高诊断的敏感性及特异性。胰腺癌初步筛查首选B超检查,具有无创,操作简单,价格便宜的优点,但受胃、肠腔气体及内容物的影响,早期病灶检出率较低,且受操作医生经验影响较大。而CT及MRI检查则可以发现1cm的病灶,对胰腺癌的确诊率可达90%以上,配合多层扫描,三维血管成像,血管灌注显像技术,可以详细评估肿块大小、部位,局部淋巴结浸润,周围血管侵犯,远处脏器转移情况,还可鉴别胰腺炎性肿块和其他胰腺良性病变。CT引导下细针穿刺活检可以取得肿瘤的病理学证据。有研究发现,外泌体还与胰腺癌侵袭转移密切相关,将来外泌体或许可以作为一种重要的非侵入性诊断和筛查工具,用于胰腺癌的早期诊断和早期癌生物学研究。

目前胰腺癌根本的治疗原则仍以外科手术治疗为主结合放化疗等综合治疗。

本例患者以阵发性腹痛、情绪易激惹为首发主要临床表现,起初发作时有诱因,发作过程中有明显的情绪改变,并有大喊大叫、骂人等,有吸引他人注意、寻求关注、因病获益倾向,尤其要女护士抚摸后好转,极易误诊为“癔病”(目前规范诊断名称为“分离/转换障碍”)。此外,患者腹痛为阵发性,每次发作症状很相似,缓解期无明显不适,易与腹型癫痫相混淆。但入院后行为观察发现患者为男性,且45岁首次发病,发作时表情痛苦、脸色苍白、冒汗等,非癔症患者常见临床表现,癔症患者发作性腹痛可伴出汗,但多数脸色潮红。患者发作过程意识清楚,记忆完整,既往无癫痫病史,脑电图正常,可初步排除癫痫。正因此,尽管在一个月前腹部B超提示正常的情况下,精神科医生仍不放心,而再次进行腹部B超及CT检查,最终确诊。

专家点评

医生诊断“癔病”“转换障碍”均需谨慎,很多脑和躯体疾病的患者可出现“癔病样发作”。一旦误诊,治疗原则会出现根本性错误,后果很严重。